2

6

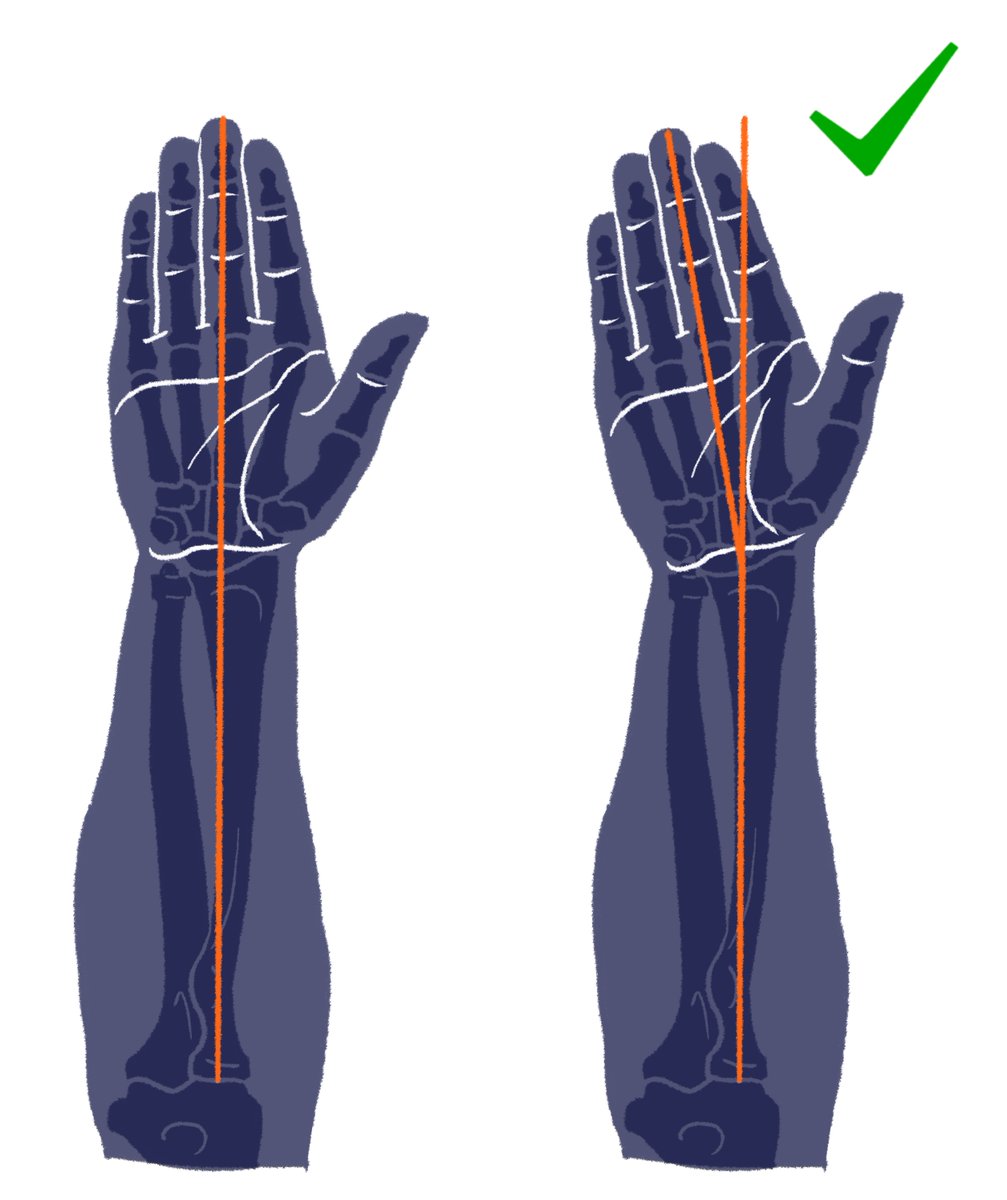

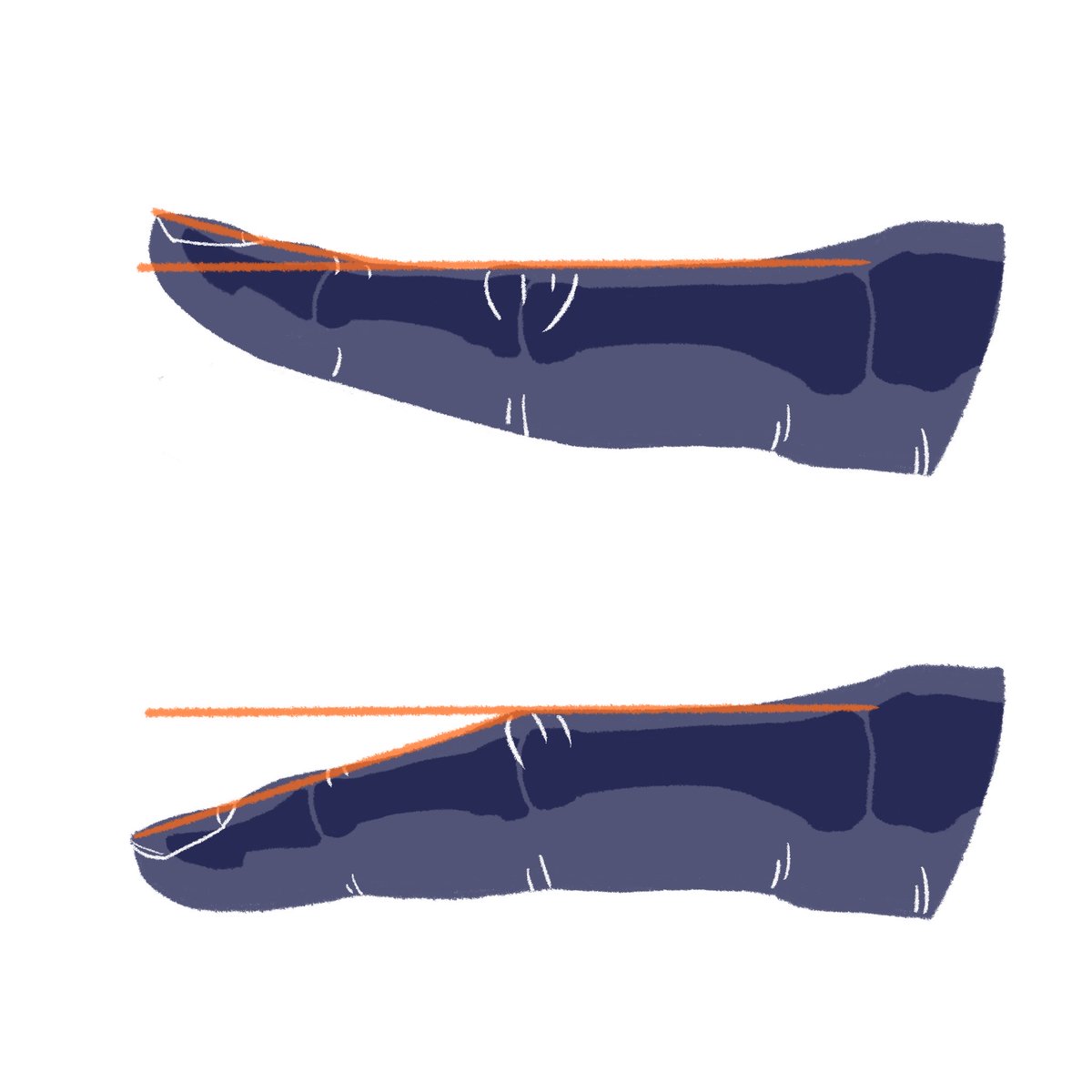

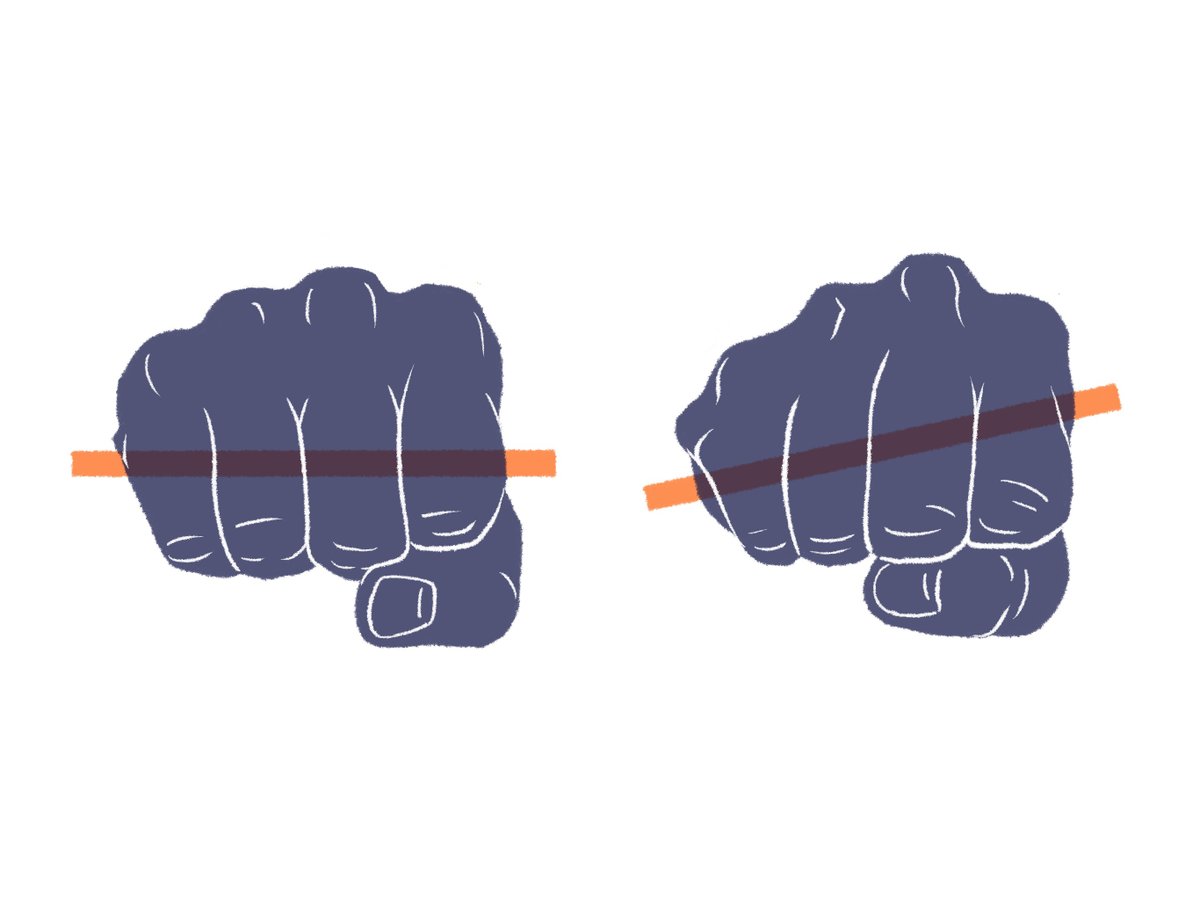

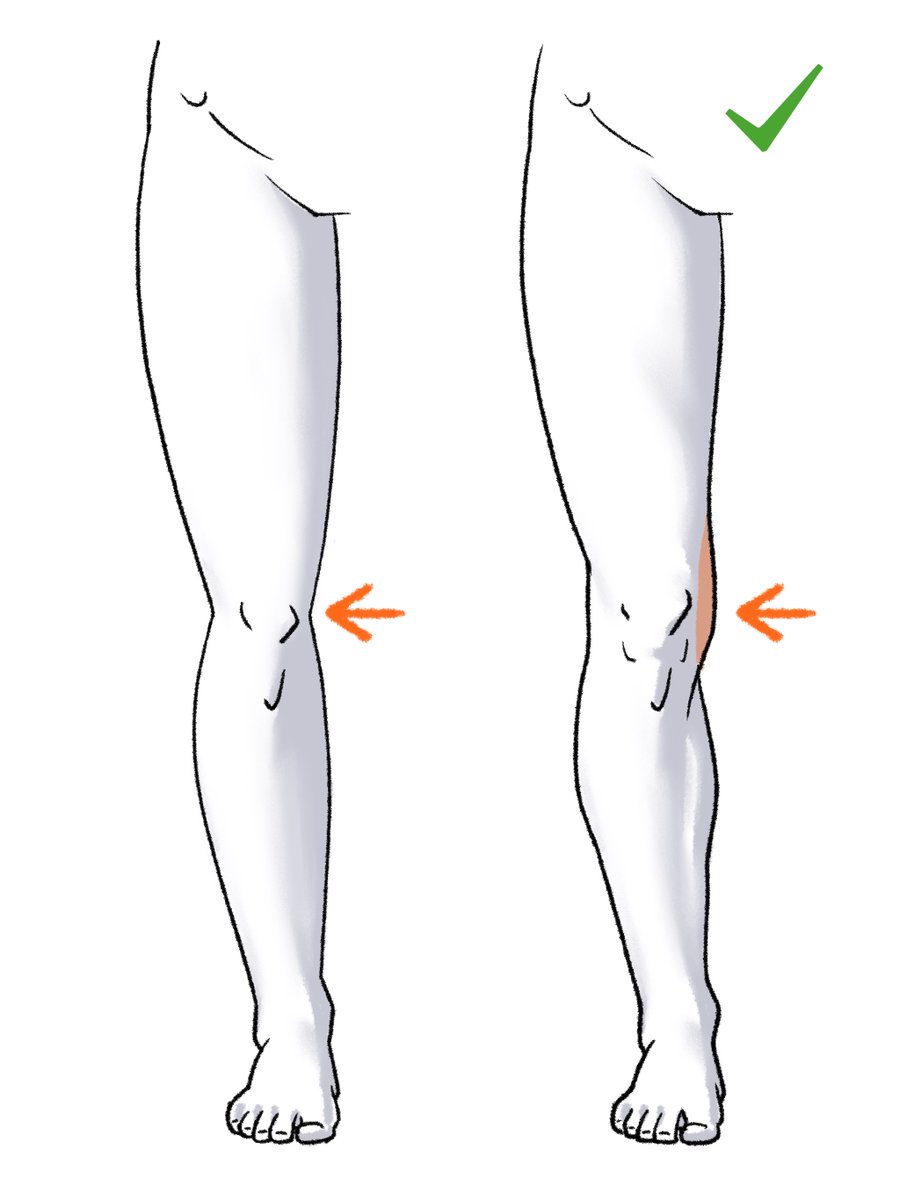

引用リツイートが亜脱臼の見本市になってますね。 twitter.com/kato_anatomy/s…

11

職業柄、美術解剖学どこに使うんですか?とよく聞かれるんですが、制作時に自動で発動するスキルなので、「構造を覚えていればいつでも使っていますし、構図や表現に合わない場合は使わないという選択も出来ます」と答えています。

16

25

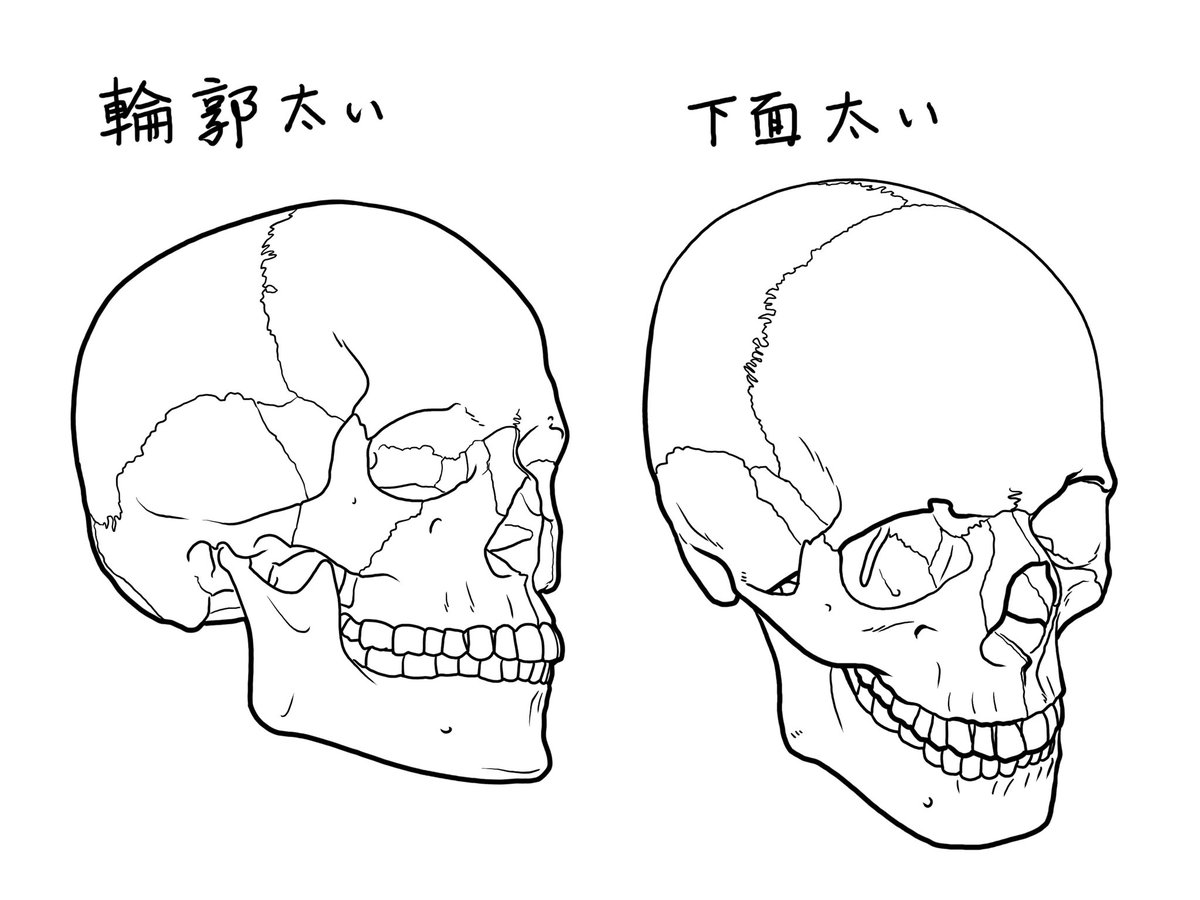

筋肉を手短に勉強したいクリエイターの方々は、輪郭に影響している筋肉を辿ってみると良いです。5, 6種で結構な範囲をカバーできます。 twitter.com/kato_anatomy/s…