102

子どもが嘘をついていると気づいた時に、その嘘を見抜いて良い気になってしまうことがあるんだけど、子どもの嘘を見抜くのが僕の仕事ではないよなって最近思う。なんで嘘をついてしまうのか、嘘をつかなきゃいけない環境を自分が作っていないか。その嘘を責める前にできることはたくさんあるよなって。

103

濃厚接触した可能性がある生徒が罹る可能性もあるわけで、直接命に関わることだから、不適切かもしれないけれどここで問題提起させてください。その自治体では9月から、濃厚接触者にあたる可能性のある人の特定を学校が代わりにして保健所に提出することになっているため、このような問題は繰り返し

104

起こりうることなのではないかと。重大な問題であると考えています。子どもたちにとっても、子どもを守る立場の人たちにとっても一番に心身の安全が保障されるべきであるのに、学校の評判や保身のためにそれが保障されない現状は見過ごせないです。そういった時に声を上げられなくて辛い思いをしている

105

中学校に勤める友人が、陽性反応が出た生徒が出席していたにも関わらず「短時間の滞在だったため出席していなかったことにする」と、学校長がこっそり処理したことを知って、何もできない自分が辛いと病んでいる。僕もどうしたものかと悩んでいるんだけど分からなくて、ここで書くべきか迷ったけれど、

106

人たちも少なくないんじゃないかと友人の話を聞いていて思う。そんな時にどういった機関に相談すればいいのか、そういった問題を解決する機関を知れたら助かる教員や保育士たちは多いんじゃないかな。真摯に向き合おうとしてる人から潰れていって辛い。なにができるだろう。

107

これは、特定の立場の人たちを非難するためのものではなく、子どもたちや教育保育現場で働く人たちの安全が保障されるための問題提起です。よろしくお願いします。

108

「子どもと遊ぶだけの仕事」と言われたら、そうだよそれが子どもにとって大事なことだからねって胸を張りたい。やりたくないことをやらせたり、叱ったり怒ったりする仕事より、楽しく遊んでいるだけの仕事の方が断然いいでしょう。ただ遊ぶことに価値があるの。僕らがそれを軽んじないようにしたいな。

111

本気で相手を説得したいのなら論破してはいけない。完全に否定したら逆に固執してしまうかもしれないから「確かにそれも一理ある」と自分で思えたときに、こっそり考えを変えられるように。引っ込みがつかないのは本人の頑固さではなく、追いつめて逃げ場を無くしている人がいるからかもしれないから。

112

仲が良いはずなのに「あの子には来てほしくない」と言った子の話を書きました。

正しい考えというよりは、その子と関わって感じた葛藤を共有するつもりで書いています。

chanto.jp.net/childcare/popu…

113

自分の配慮が足りなくて傷つけてしまったのに、そのあと上手くいったことを「分かり合えた」とか「心が通った」とか言って美談のようにしてしまいそうになって、そうじゃないだろうっていつも思いとどまる。そうやって気持ちよくなってたらまた同じことを繰り返して、それに気づけなくなるんやぞって。

114

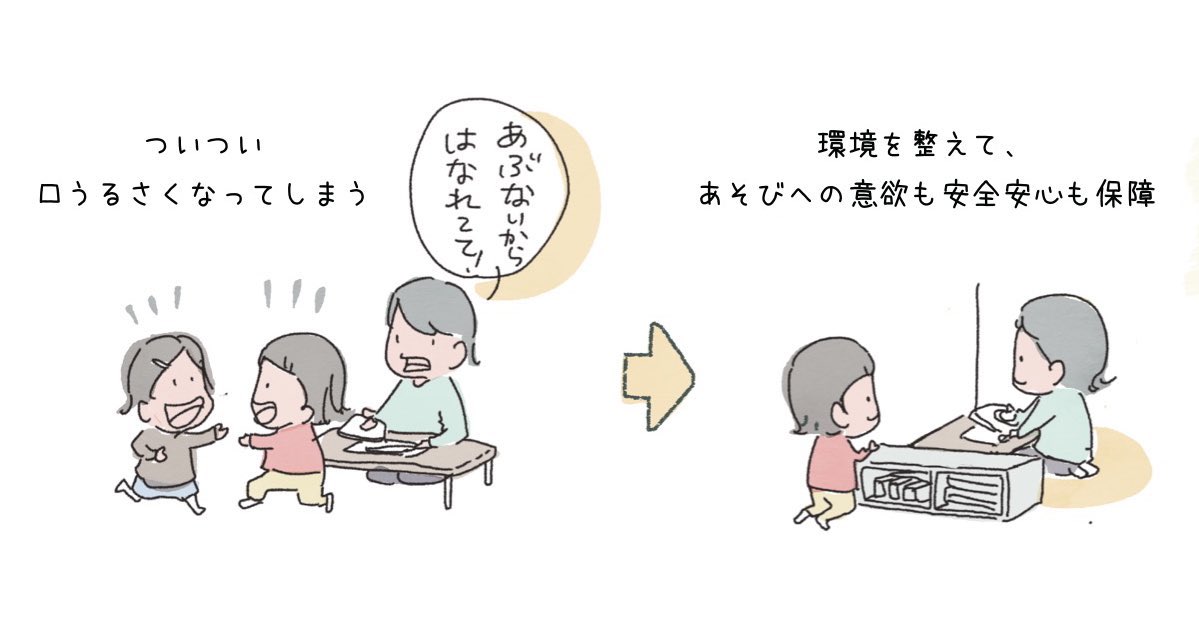

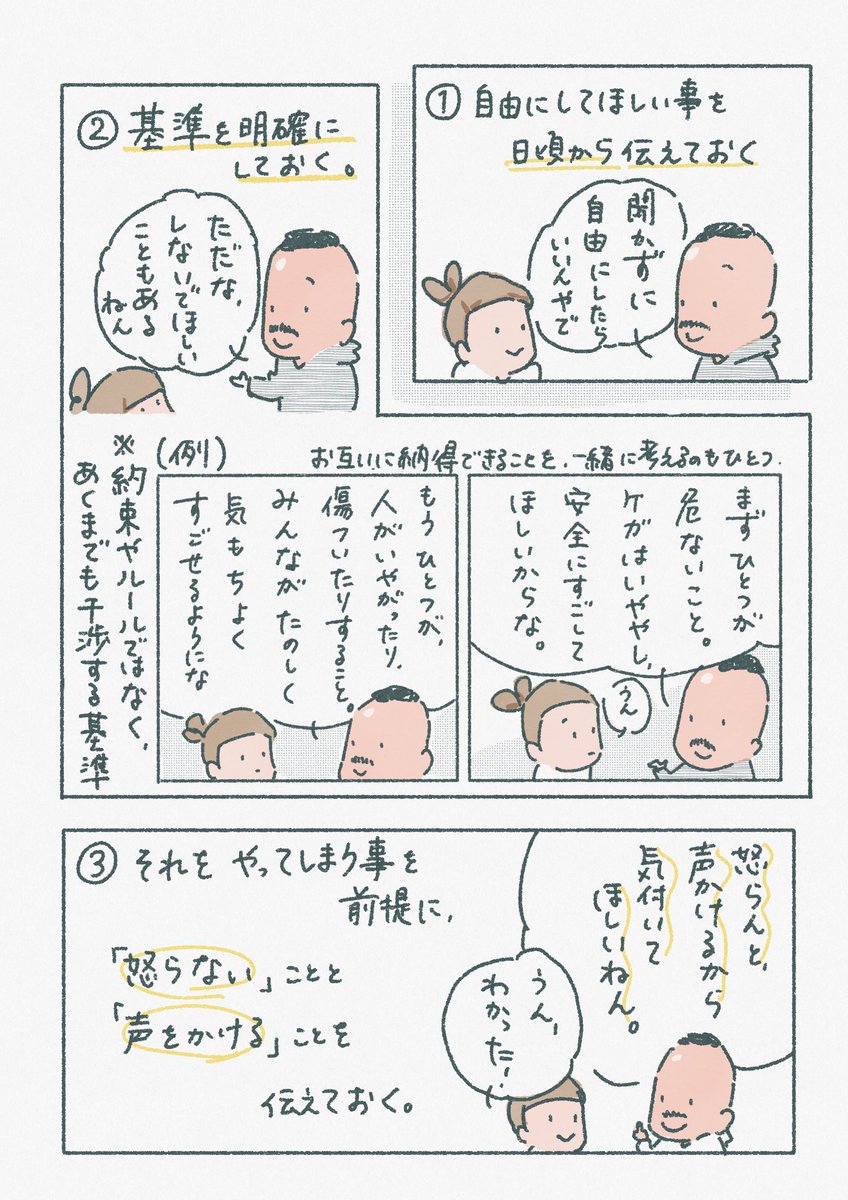

「怒ってはいけない」ではなく、「怒るのは子どもにも自分にもしんどいことだから怒らなくてすむ環境や方法を見つけていけたらいいな」と思えたらいいなと思うし、そういう余裕ができるような支援をしたいな。良い子育てとか悪い子育てとか評価するのではなく、しんどくないか辛くないか見ていたいな。

115

「人格を否定しない」と合わせて、善し悪し関係なく「人格を評価しない」ことも大事にしたい。真面目だからできたんだね、優しいから助けてくれたんだねと、良かれと思って褒めたつもりの言葉が、その子の人格を決めつけるものになっているかもしれない。ただ「できたね」「助かったよ」でいいんよね。

116

grapeのコラムが久々に更新されました。

数えきれないくらいしている後悔の話だけれど、書いているうちに少し前向きな気持ちになれました。よかったら読んでもらえると嬉しいです。

grapee.jp/1022347

118

ごめんねが言えなくてもいいよ。ありがとうが言えなくてもいいよ。嘘をついちゃってもいいよ。忘れ物してもいいよ。ご飯残してもいいよ。ピーマン食べられなくてもいいよ。それはね、なんでもかんでも許せよってことではなくて、まずダメって言わずその子をそのままの姿をまずは受け入れようってこと。

119

自分で決めてやったけど失敗したり上手くいかなかった時に「自分で決めたんだから」と責任を負わせて反省させるよりも、「やってみたけど上手くいかなかったね」と一緒に結果を受け止める経験を重ねる方が、主体性と責任感は養われると思う。責任が罰にならないよう、またやってみようと思えるように。

120

「子どもが全然言うことを聞いてくれないな」と大人が思っている時、子どももまた「大人は全然言うことを聞いてくれないな」と思っているのかもしれない。思ってないかもしれない。

121

122

子どもを好きになれなくても、ひとりの人として大切にできればいい。愛情よりも人権を。職場も一方的に情とか仲間意識とか言われるよりパワハラやサービス残業が無いことの方が大切にされていると感じるもんね。ごまかしちゃいけない。大切にされていると感じられることが、愛情を感じることだと思う。

123

124

125