201

これ本当にそうで、教育福祉関係だけでなく、医療機関に罹ったときに言われて追い込まれている人も多くいる。大事なのは、もし事実そうだとしても、その言葉で親のせいにすることに専門性はないし支援でもなんでもないということ。無視していい、というより無視してほしい。 twitter.com/suminotiger/st…

202

その上でも、その差別的な考えを持ってしまうのならば、それは絶対に否定しない。ただ、それを言葉にしたり行動に移すことは差別に当たることを伝えていく。知らないことを知る、思ったり考えたりすることは否定しない、行動や発言について振り返る。順番が逆にならないように気をつける。

203

子どもが明らかな差別発言をした時には「どうしてそう思うの?」と怒らずに聞いてみる。つい、「そういうことは言っちゃダメ」と蓋をしてしまいそうになるけれど、ただ無知であるだけのことが多いから、本当にそうなのかな?ってひとつずつ確認していく。必要なのは言わないことよりも知ることだから。

204

今日から新しく連載が始まりました。

子どもと関わる中で葛藤することを共有する気持ちで書いていきます。いつもより短いです。答えはでないので、一緒に考えるきっかけになれば嬉しいです。

初回は、乱暴な物言いをしたりはっきりと言わない子との関わりで感じたことです。

chanto.jp.net/childcare/baby…

205

206

「できたらいいな」って気持ちに、「できなくてもいいな」って付け足す。勉強できたらいいな、できなくてもいいな。いっぱい食べれたらいいな、食べなくてもいいな。友達できたらいいな、できなくてもいいな。長生きしたいな、できなくてもいいな。期待はするけど失敗にはしないから気持ちが楽になる。

208

「子どものために親が存在する」って考えだとしんどいから「たまたまそれぞれの人生が重なって生活を共にしている」くらいで考えられたらいいな。できないことは手伝うし教えるけど(養護と教育)、別々の人間だから応えられないこともあるし、お互いに嫌なことは嫌って言うし疲れた時は手を抜くよって。

209

自己肯定感についての助言は「自己肯定感低いのは良くないから自己肯定感高くなるようにこんなことをしましょう」というのより「自己肯定感が低いと感じることはのは悪いことではないから、まずはそんな自分も受け入れることができたらいいね、できなくてもいいよね」くらいのが信用できると思ってる。

210

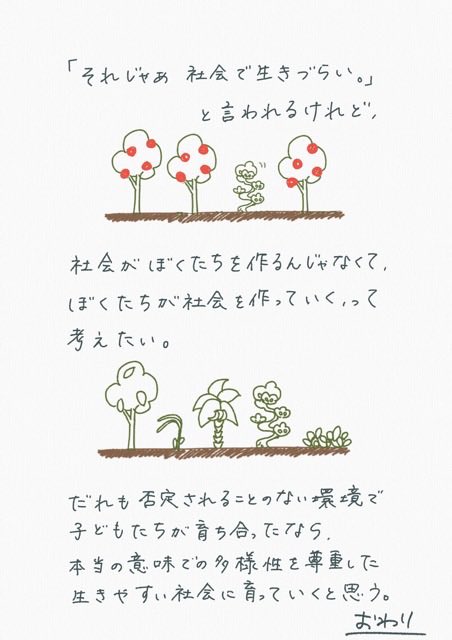

「この子には協調性がないです」なんて言葉でその子自身を否定することは、全体に馴染めないその子を受け入れることができない協調性のない環境ですって言っているようなものなんだよね。その子のせいじゃないよ、環境のせいだよ。

211

協調性って「自分とは違う意見や考え方を持つ人を受け入れたりその人と協力したりできること」のはずなのに、社会では「輪を乱さないように全体に合わせること」みたいにされているよね。全体とは違う意見や考え方を持つ人を「協調性がない」と非難したり排除することを、協調性があると言えるのかな。

212

子どもが幸せに過ごせるようにっていう気持ちとあわせて、子どもの幸せを奪わないようにって気持ちも持てたらいいなと思う。その子のためになにかするというよりかは、ぼくには見えないその子の大切な何かを壊さないように気をつけていたい。「与えるより奪わない」を意識すると見え方が変わってくる。

213

問題行動が無くならない時には、「二度と許さない」にせずに「少しずつ減らす」を意識してみる。二度としないようにしようとすると、監視の目になるし失敗のたびに責め続けることになる。少しずつ減らそうという気持ちで向き合うと、失敗の前に制御できるよう様に見守れるし、できたら共に喜び合える。

214

ミスをした時に自分の代わりに謝ってくれるのがいい上司だと思ってしまうけれど、それは「あなたのミス」を代わりに謝っているだけで、いい上司に見えるだけだよ。本当にいい上司は、小さなミスも個人のせいにせずに、組織の仕組みの課題と捉えて解決していく人だよ。どうか追い詰められないでほしい。

215

精神的に辛くなって辞める人がいた時に「その人が病んだから辞めた」って言うけど、違うよね。「病むような環境で、それが改善されないから辞める」んだよ。不登校の問題もそうだよ。問題から目を逸らしてその人のせいにしているから、いつまでも変わらないんだよ。環境が変わらなきゃいけないんだよ。

216

同僚が「大人が二人いる時にどちらも叱り役にならないようにしたい」という話をしていて、寄り添う人がいないのは子どもにとって辛いから大事な視点だなあって聞いていたら、最後に「できるなら誰も怒らないのがいいんですけどね」って言ってて、シンプルだけど見落としがちで大切なことだなと思った。

217

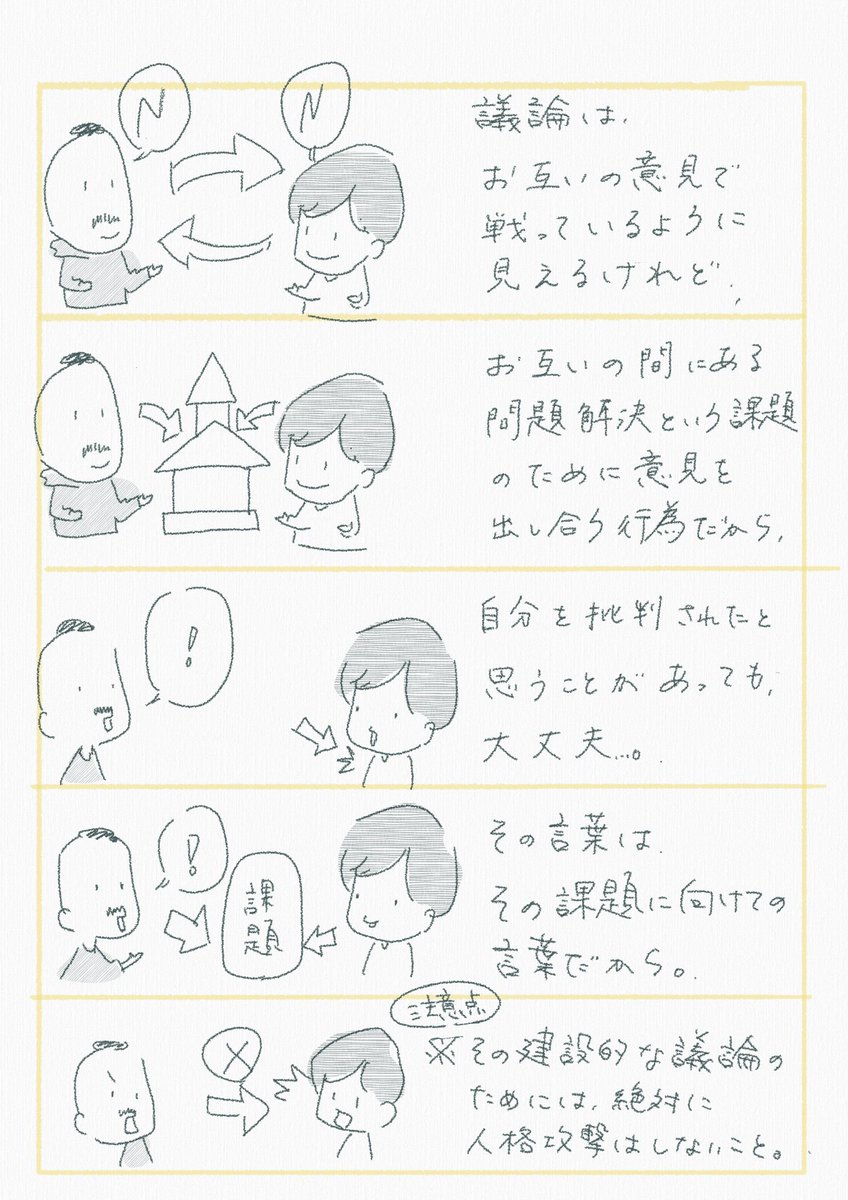

誰かに何か言いたくなった時には、だいたいが批判だろうから、いったん止めて、自分の正しいと思う考えをぶつけるのではなくて、相手のしんどさを解消するために何ができるのかを一緒に考えるようにイメージを作る。アドバイスが価値観の押し付けではなく、新しい視点の発見やアイディアとなるように。

218

かわいいから守ってあげたいと思うことは生物学的にも自然なことなんだろうけれど、保育や教育の現場で必要なのは「可愛げがなくても守られること」だよ。愛や情があることはいい事だけれど、それを行動原理にしてしまうと守られないから、大事なものを守るために知識や理論や人権意識が必要なんだよ。

219

「保育は理論じゃなく、情でやるものでしょう?」と何度も僕を非難していた上司が、最終的に「私は情でここまでやってあげたのに、応えてくれないあなた達にもう情はない」と言って見放されて、「それです!」ってなったことがあった。情でやるってことは、気に食わなくなったら排除するってことだよ。

222

怒っても懐いてきてくれるのを、思いが伝わっているとか関係性ができているなどと思わないように。怒った後に過度にコミュニケーションを求めてくる子は特に、怖くて機嫌を取りに来ているのだということを理解しておかないといけない。間違っても、怒るけど人望があるなんて勘違いしないようにしたい。

223

職員を休職や退職に追いやった当人を庇いその環境を野放しにして、潰れていく人たちをあっさり切り捨てるような現状を許していいのかな。弱かったとか合わなかったとか潰れた方のせいにして同じことを繰り返すのかな。それが保育や教育の業界でまかり通っていることが何より情けないし悔しいし悲しい。

224

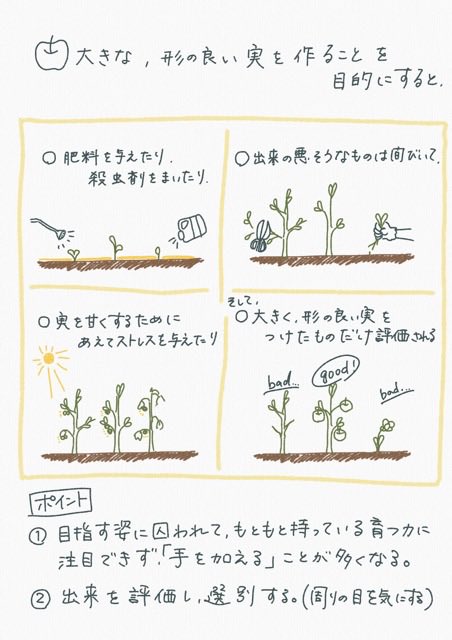

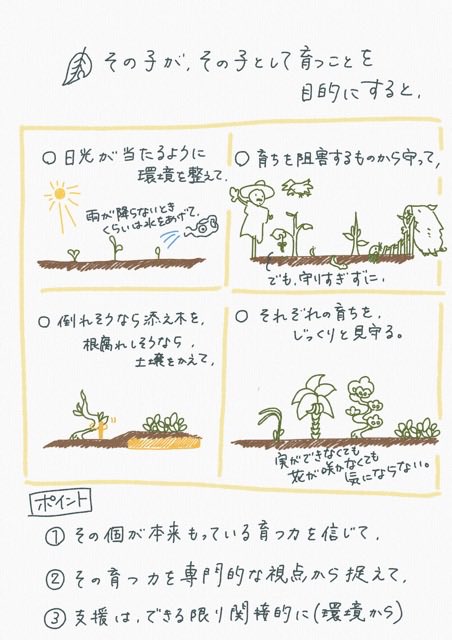

子どもの成長を大人の成果にして、失敗をその子の質のせいにしていないかな。うまくいったら自分の手柄にして、ミスしたらその職員の能力不足にしていないかな。その子の育ちをその子のもの。うまくいかないときは環境を見直す機会に。そうして誰にも気付かれず頑張れている自分をこっそり褒めてやる。

225

「子どもがかわいい」と思うことは大人の自由だけれど、「子どもはかわいいものだ」と決めつけることは大人のエゴなんだろうな。「ただそこに子どもがいて、それを勝手にかわいいと思っている」くらいがちょうどいいんだろうなって思う。かわいいと思えなくてもちゃんと守れることの方が大事だもんね。