251

僕が子どもに謝るときも、「僕がただ謝りたいだけだから、許さなくてもいいからね、聞いてくれてありがとう」と謝罪に言い添える。それは誠実さアピールとかではなくて、「謝られたら許さなければならない」と思っている相手に謝るのなら、自分が許されるための儀式にしてはいけないと思っているから。

252

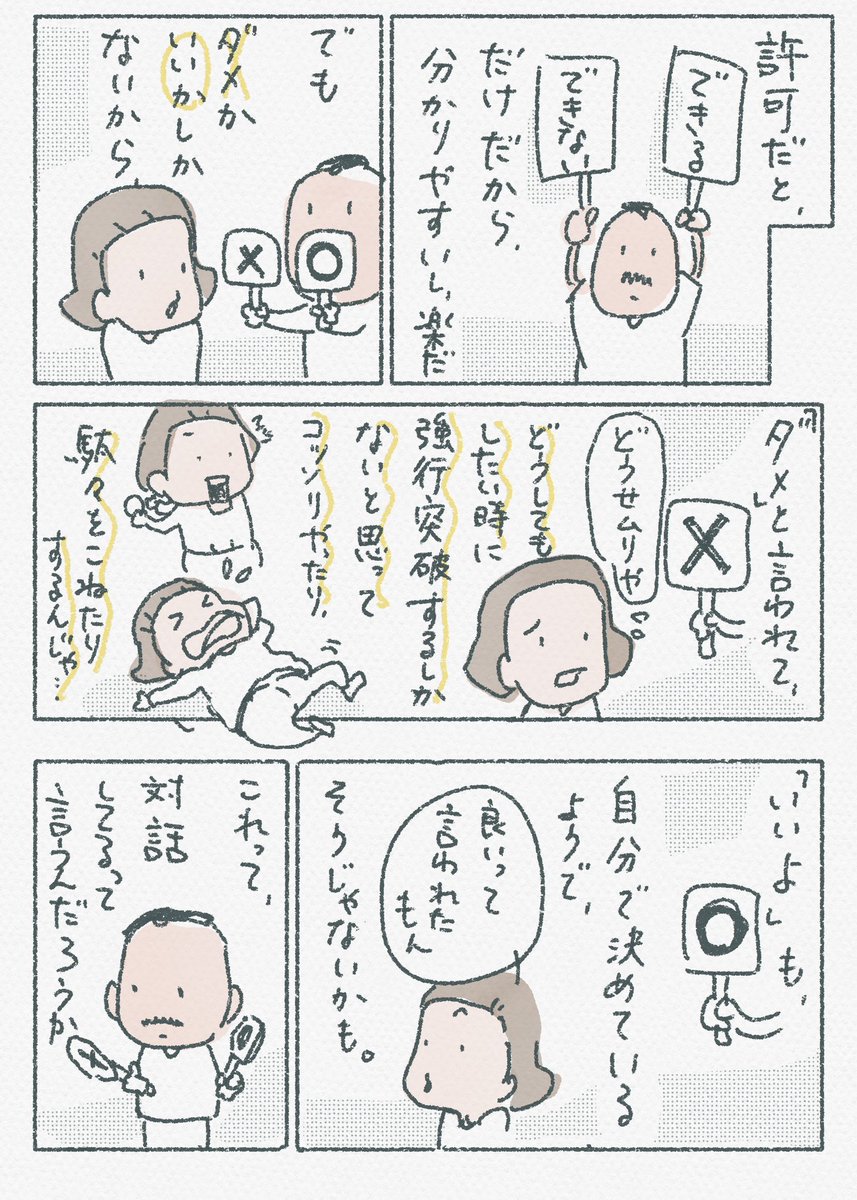

「ごめんね」「いいよ」があるのなら、「ごめんね」「いやよ」もあっていい。許せない気持ちも自分の大事な気持ちだから、無理に許さなくてもいい。いい子でいるために自分の気持ちを否定することにならないように。その上で、返せるなら分かったよでももうしないでねでもいいから返せたらいいねって。

253

否定語→肯定語にすることが基本とされているけど、そうとも言えないよなあと最近は思っている。例えば「走るな→歩こう」の場合、走ったらダメな場所は走ったらダメなだけで歩かなければならないわけでないんだよね。だから、正しくは「走ったら危ないから走らない方法で移動しよう」だ。で「具体的に

254

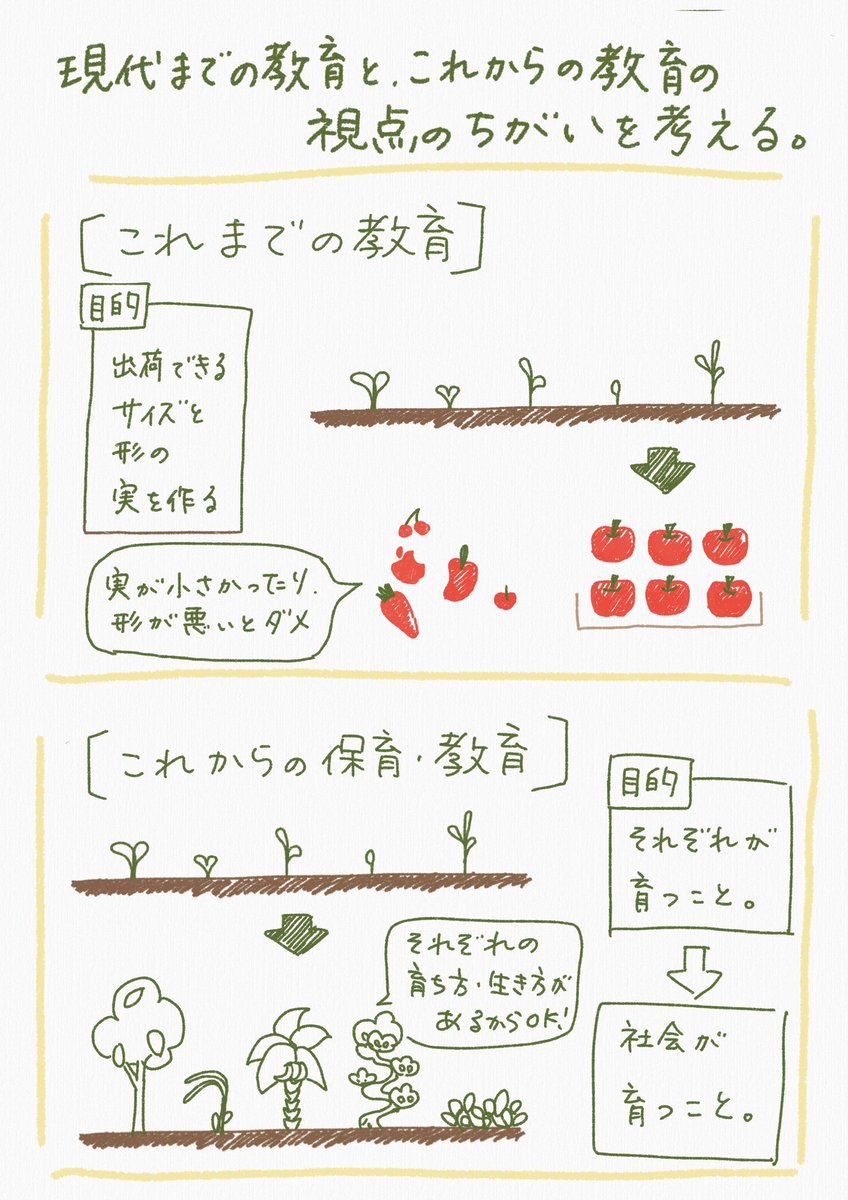

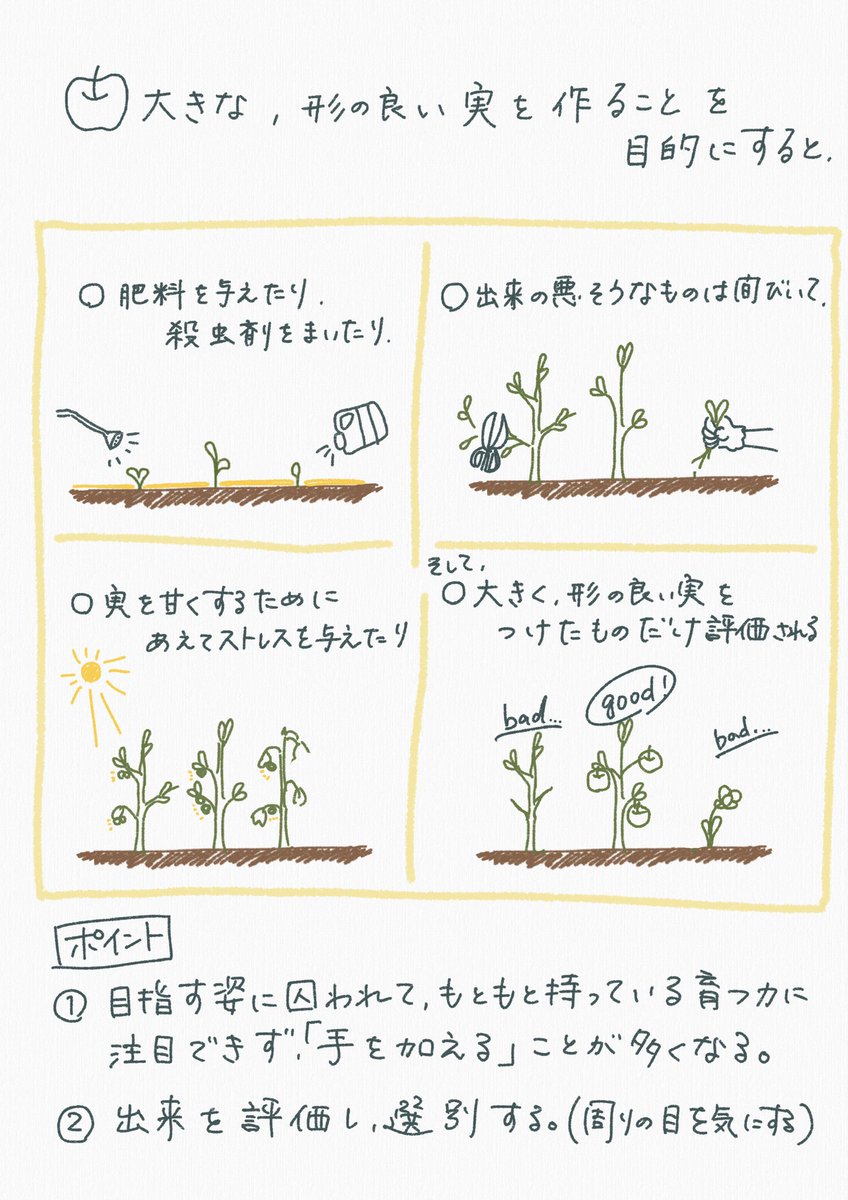

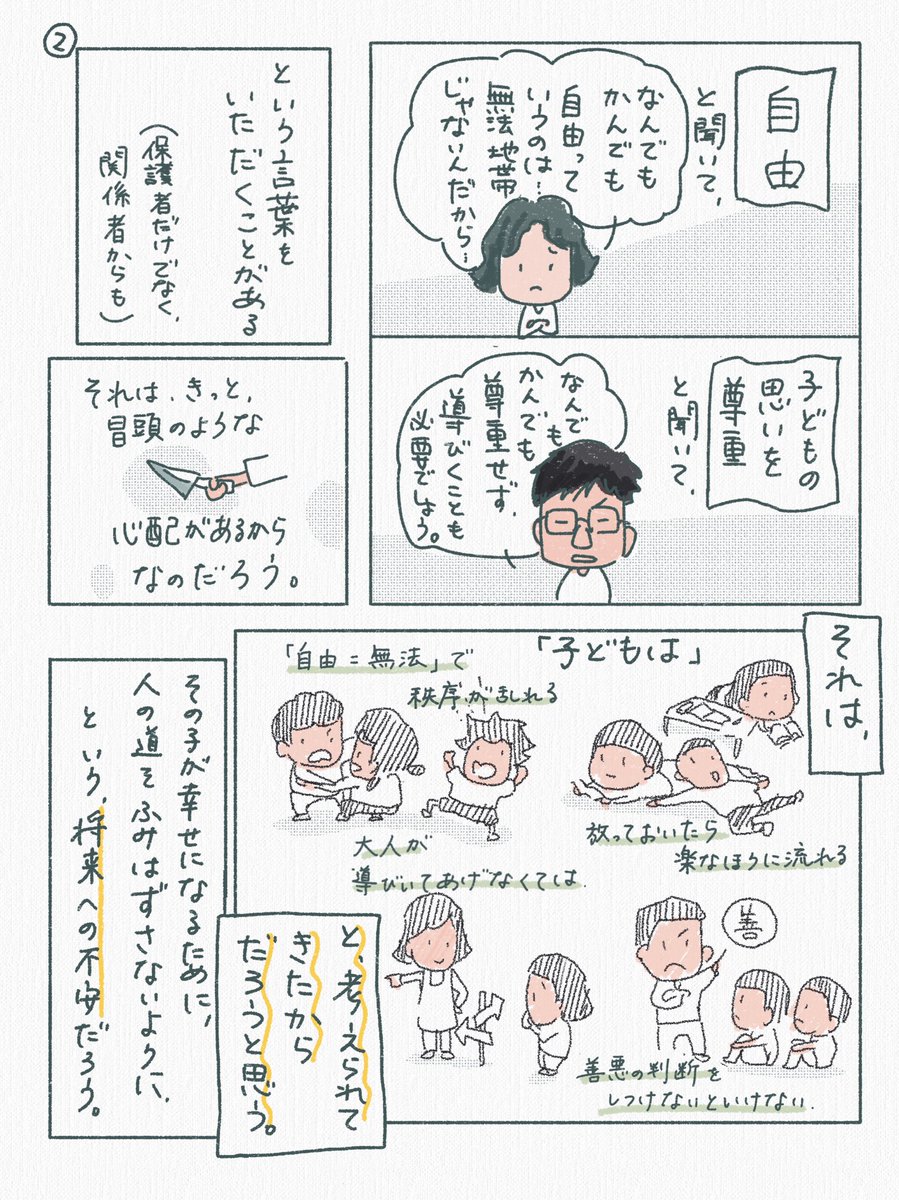

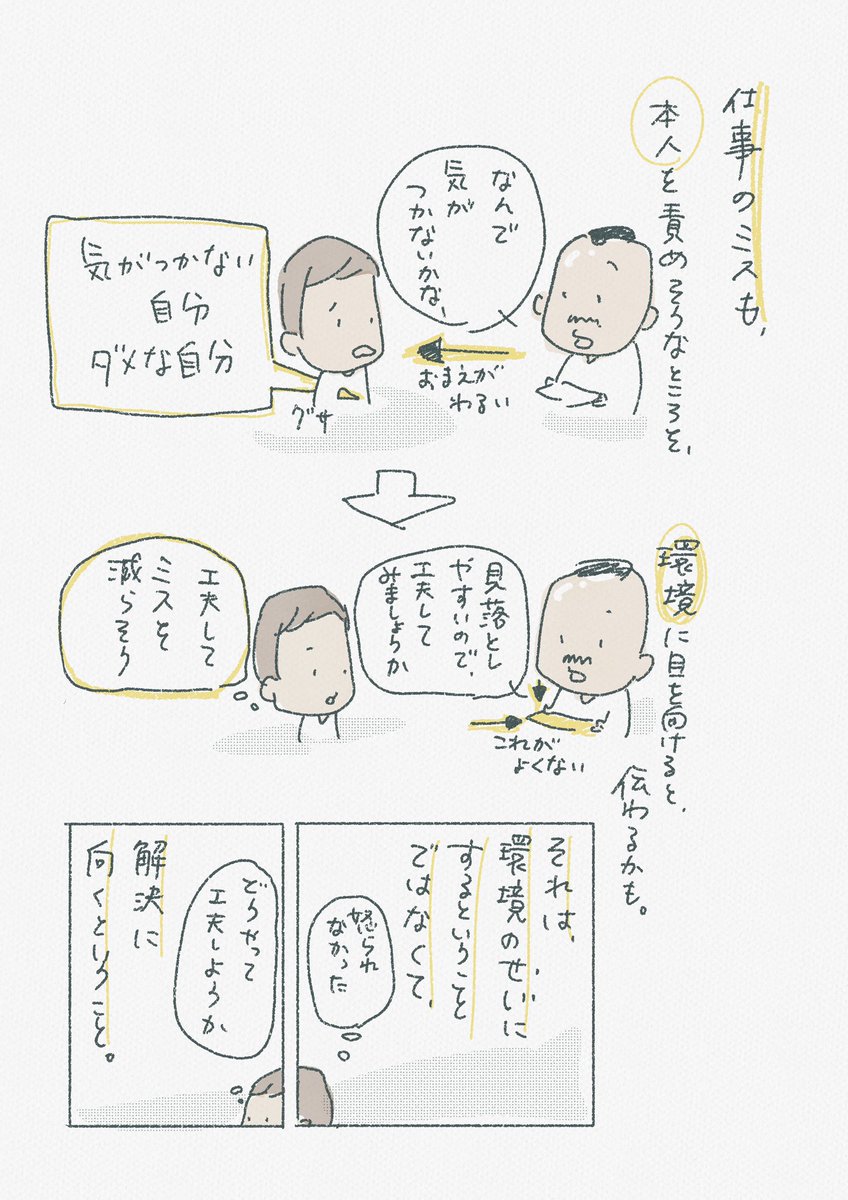

その子の悪いところを治すためにどんな指導や教育が必要か。と考えてしまうのを、その子自身が抱えるしんどさをどんな支援や関わりで解消できるか。という視点に変えてみる。大人から見た子どもの許せない姿ではなく、その子が困っていることに焦点を当てると、同じ場面でも全く捉え方が変わってくる。

255

僕は誰かの間違いを見て、許せないというより、ヒヤッとする。自分が間違いを犯さないとどうして言えるだろう。気づいていないだけで、どこかで間違えているかもしれない。批判をすることがいけないということではなく、自分が間違いを犯していないのはたまたまなのだという意識は必要だと思うって話。

256

子どもが作ったものがどれだけ不恰好でも手を加えたり修正したりはしないようにしている。ましてやふざけてイジったり壊したりは絶対にしない。僕なら自分を否定されたように感じて傷つくし大切にされていないと感じてしまう。大袈裟かもしれないけれど、その子の作ったものはその子自身だと思ってる。

257

相手を支配するために有効なのって無力感を与えることなんだろうな。たとえ呆れや諦めであっても、自分の力ではどうにもできないと思わせたら支配できる。そしてそれをする側だけでなくされる側さえも忠誠心や帰属意識と思い込んで納得している。そんな中で声をあげるものは、どちら側からも嫌われる。

258

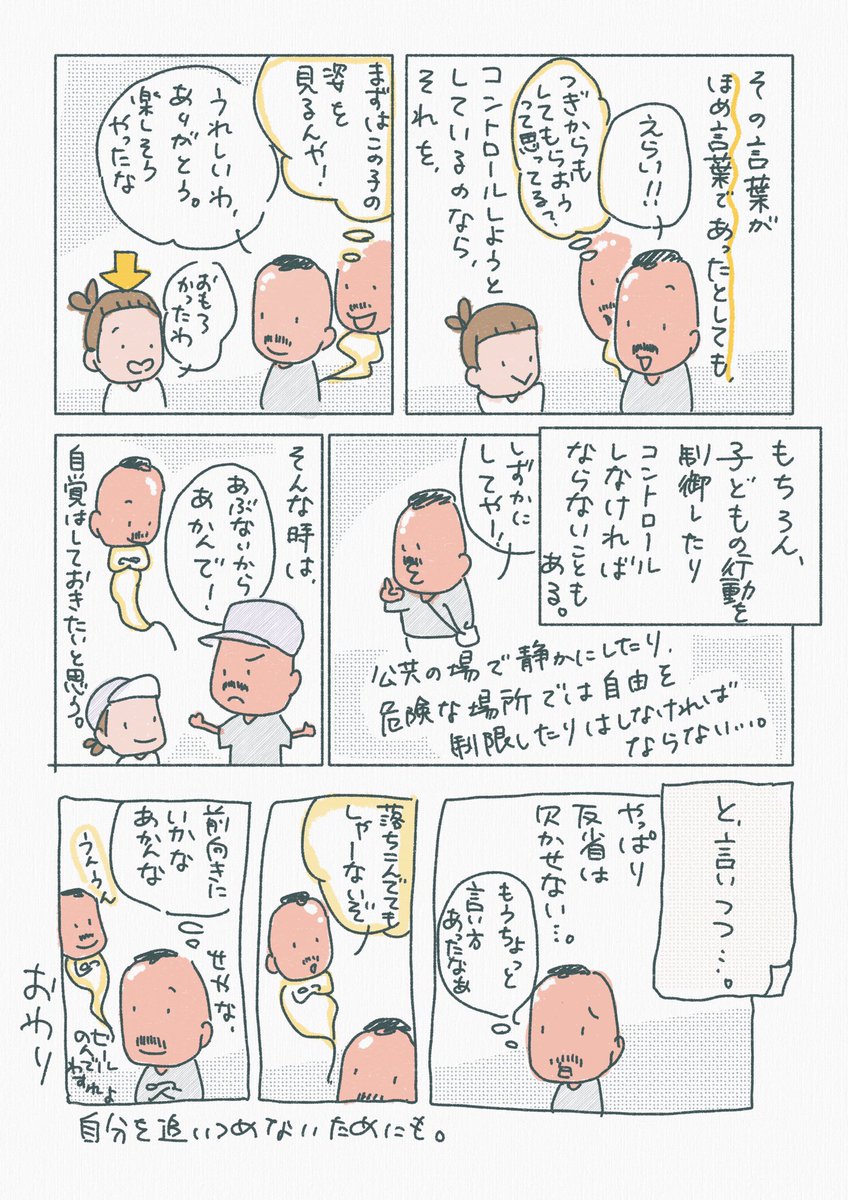

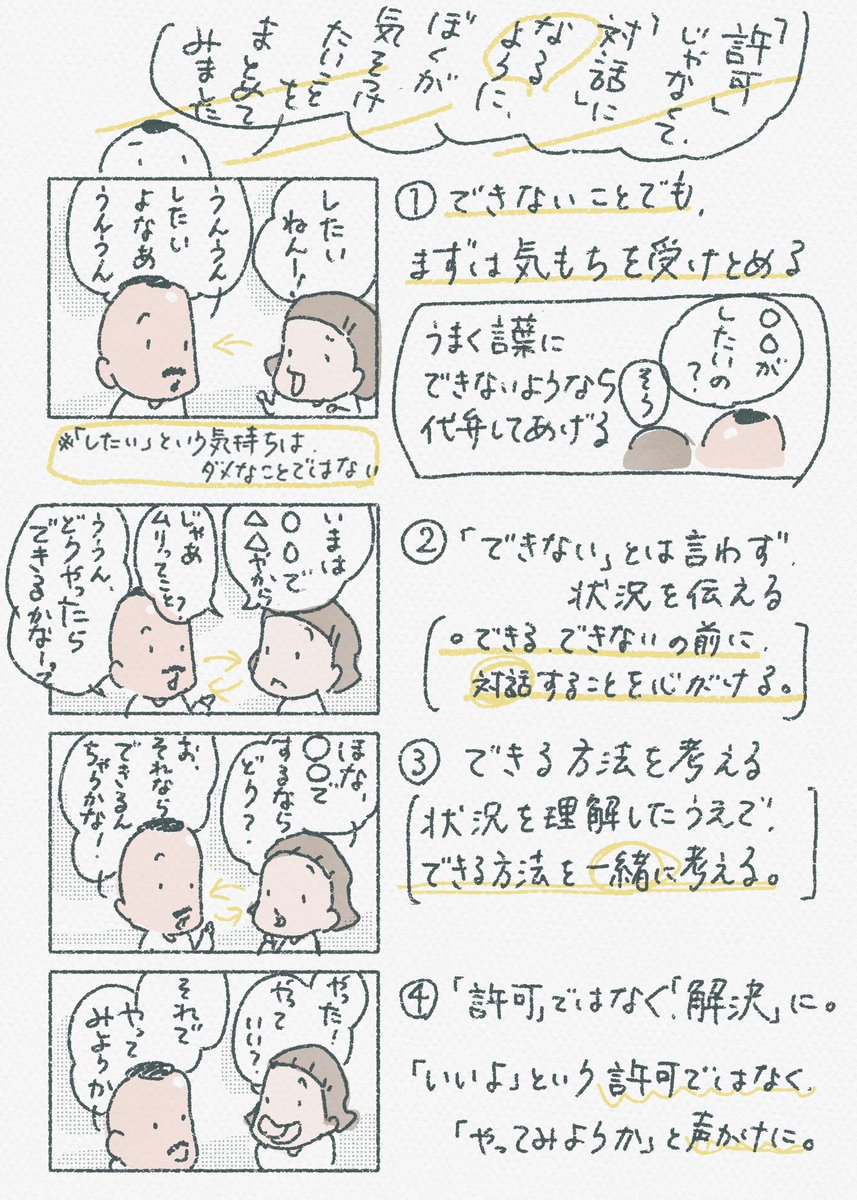

子どもと目線を合わせるとかまず子どもの話を聞くとかっていうのは、信用を勝ち取って子どもに言うことを聞いてもらうためにするわけじゃないよ。相手を思い通りに動かすためのテクニックではなく、ただ人として敬意を払うということ。それを根底に置いていないと色んなことを間違ってしまうと思うの。

260

頑張りたいけど頑張れないという状態があるのを知っておくことは大事だな、人に対しても自分にとっても。頑張れないのを責めないように。頑張らなきゃって思えば思うほど空回りして悪循環になるから、まずは頑張れないのを認めてあげる。それでよしとする。そうやって頑張れない自分に言い聞かせてる。

261

褒めるっていうのは、下手なのに上手だと言うことではなくて、かと言って上手になるまで褒めないということでもなくて、例えば練習中に「ナイスパス!」って声かけるように、おだてたり誇張したりせずに小さいナイスに気づいてそれをそのまま伝えていくこと。誰でもできるけど意識しないと難しいこと。

262

子どもと丁寧に関わろうとすればするほど、一番必要なのは技術や知識よりも「余裕」だということを思い知らされる。けれど、ただでさえ必死ななかで少しでも余裕を持つためにしたことを、手抜きだとか愛情がないとか言われてしまうことがある。必要な余裕を持つために手を抜くことは、必要なことだよ。

265

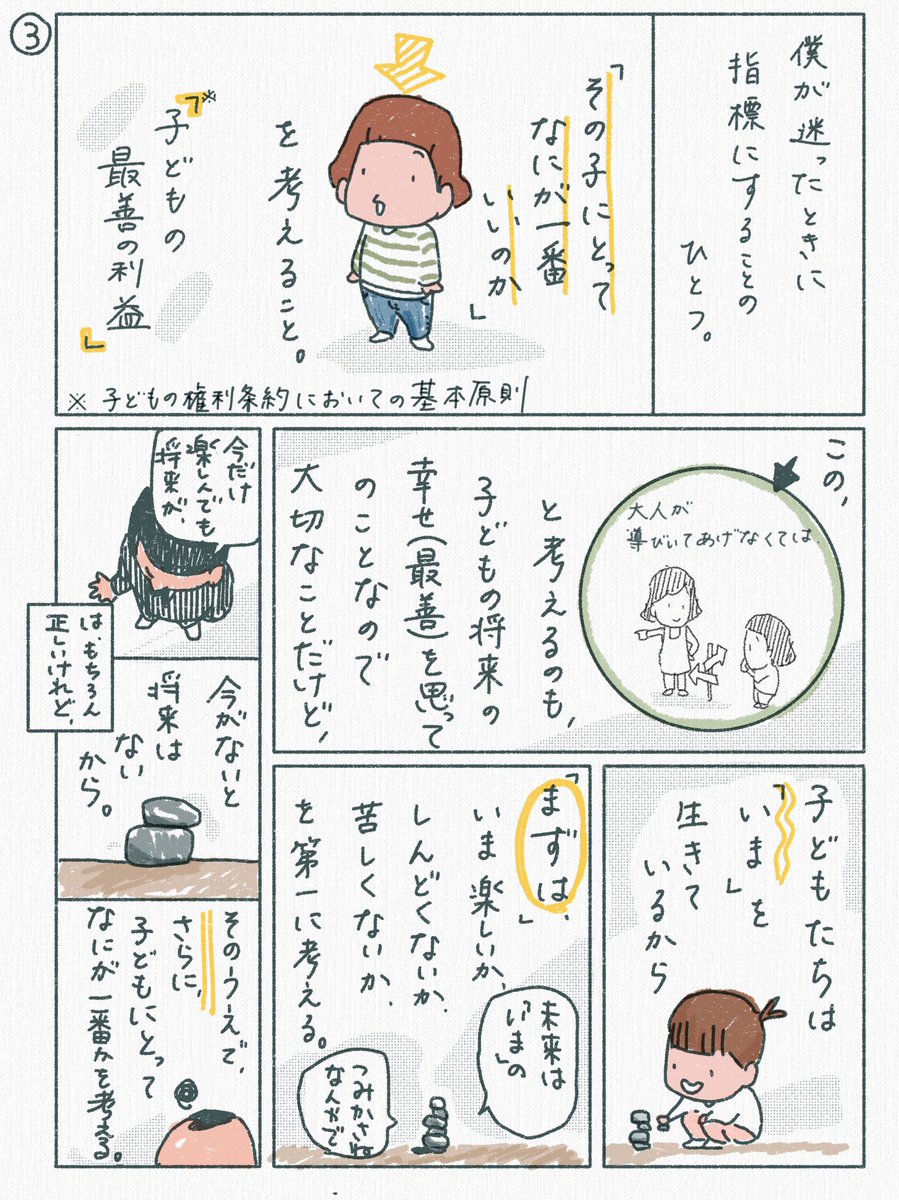

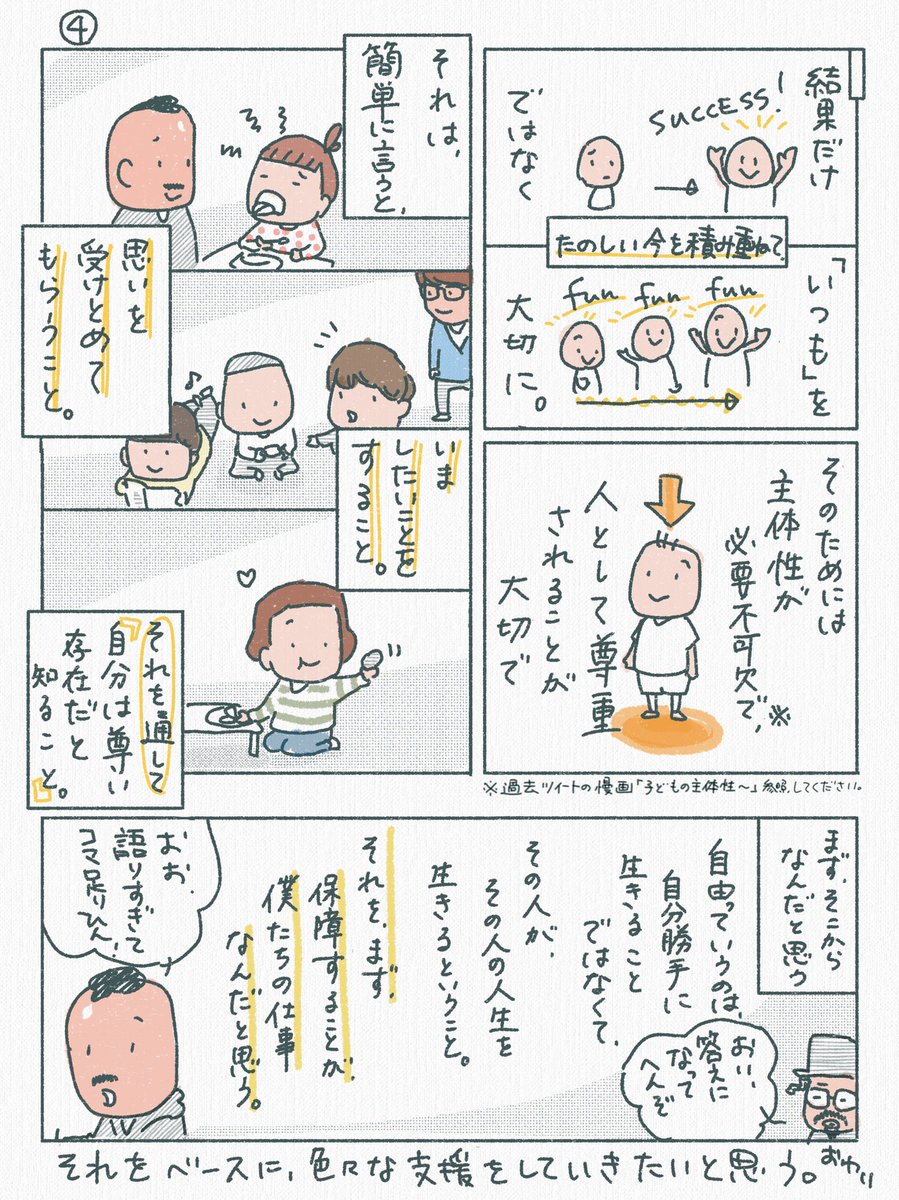

子どもが自分で決めたことでも、嫌になったら途中で投げ出していいし失敗したら助けてあげればいい。「自分で決めたんだから」と責任を負わせる必要はない。自由には責任が伴うと言うけれど、欲張らずまずはとことん自由を保障する。大事なのはやり抜くことではなくて、次も自分で選ぼうと思えること。

266

例えば「お茶こぼした」って言ってきた子には、冷静に「そうか、なら拭けばいいと思うよ」と伝える。怒られるかもって身構えてるから、慌てなくて大丈夫だよって。溢したら拭けばいい、散らかしたら片付ければいい。それだけだよ。いま缶ビール床にぶちまけたから自分に言い聞かせてる。拭けばいいよ。

267

268

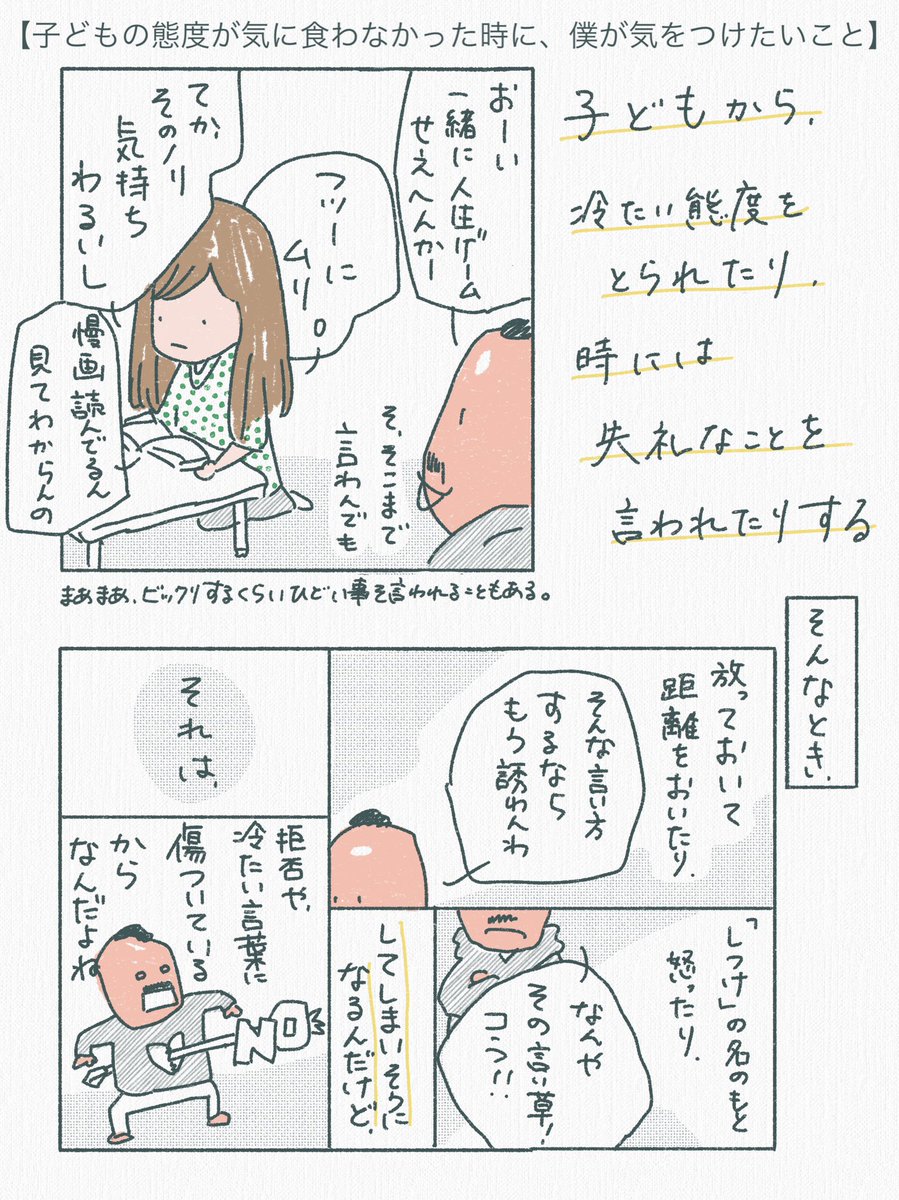

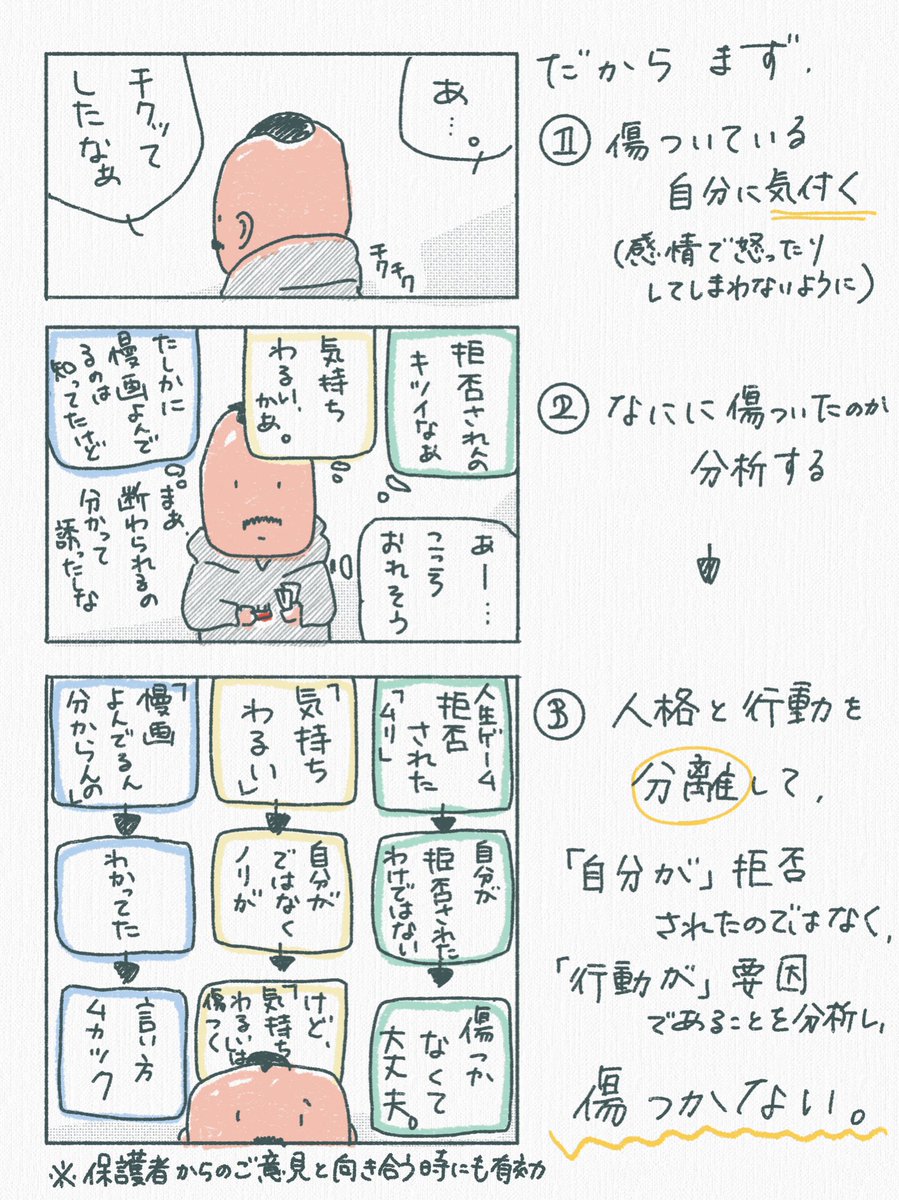

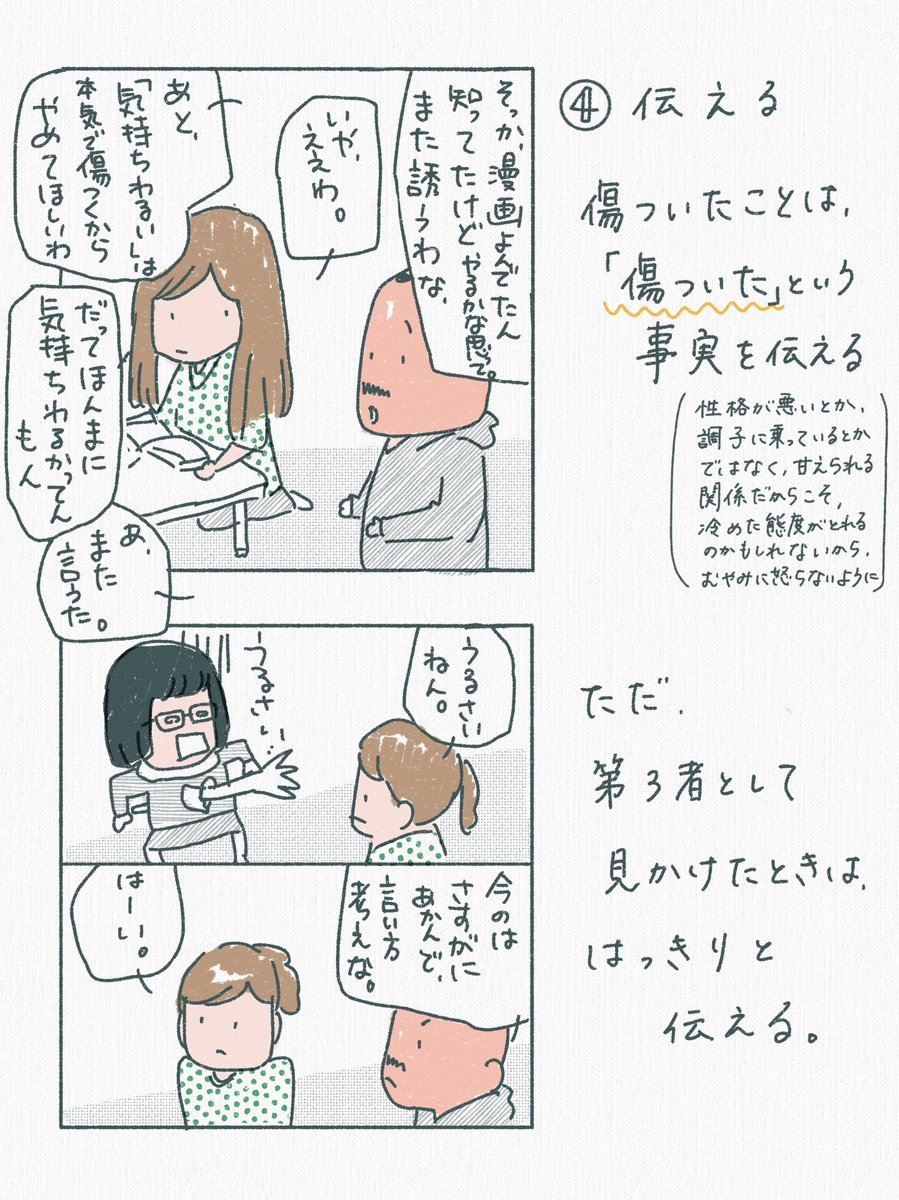

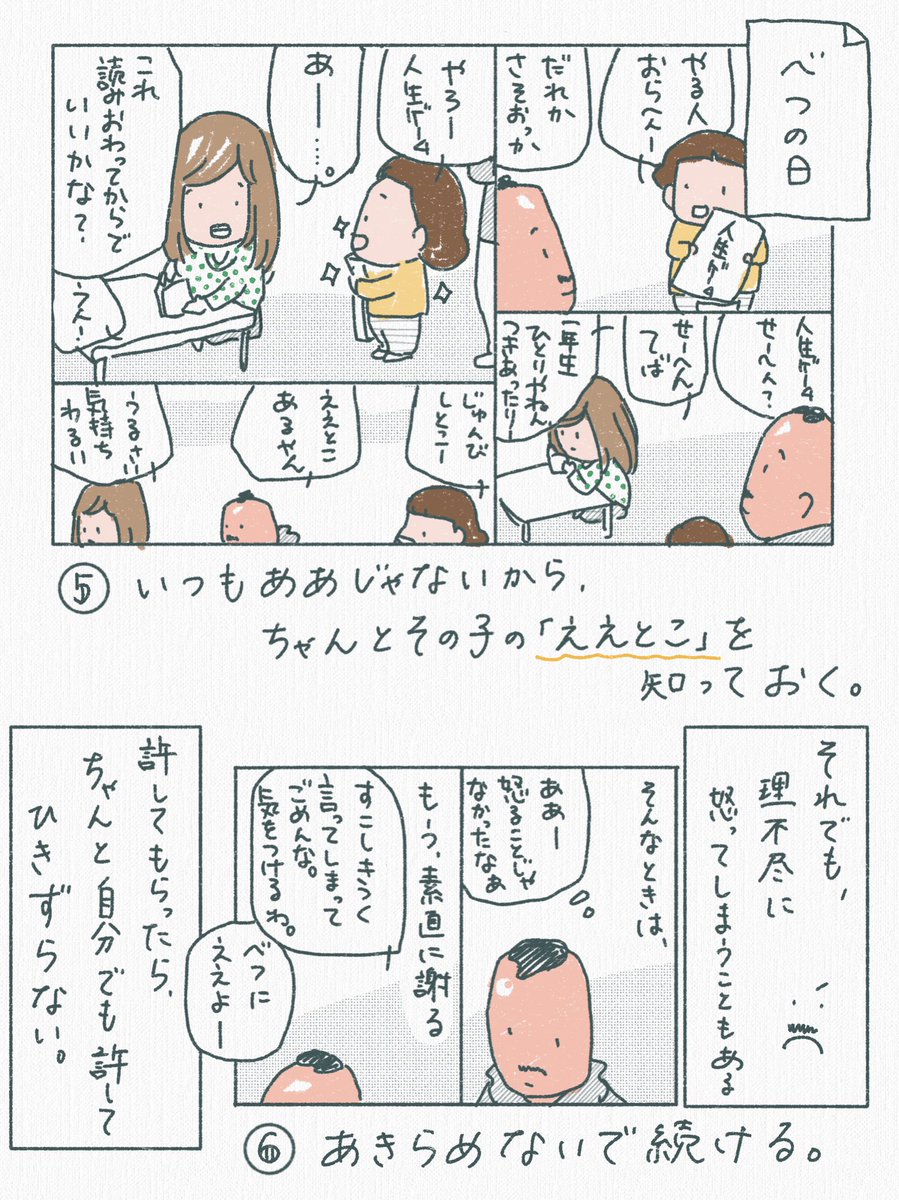

子どもが興奮して絶対に許せないような暴言を吐いてきた時、その場でガツンと怒りそうになるけれど、その前にいったん「今のはさすがに傷つくわ、勢いで言っちゃったんか、本気かどっち?」って冷静に聞くようにしてる。素直に応えてくれたらちゃんと許す。あと、そのままマウントとらないようにする。

270

271

もちろん価値観の問題だから、別に人を傷つけてもいいだろって思ってる人には「今の時代にそれ言ったら炎上しちゃいますよ」「時代にあった価値観を持ってた方がクールですよ」という言葉のほうがその行動を促しやすいかもしれないから、それはそれだと思う。ただ、本質としてそれは違うと思うなって。

272

自分が気づけていない差別意識や偏見はまだまだ沢山あって、どれが差別にあたるか正解を見つけるよりも、自分が正解を知らないということを知ることが大事だと思う。気づける様に色んな価値観に触れて、もし気づいたら改めて。そうやって少しでも自分の言動で人を傷つけることを減らしていければって。

273

「価値観が変わって今の時代では差別にあたるから気をつけよう」じゃないよ。「当たり前に人を傷つけていたことにこの時代になってようやく気づいたから、誰かを傷つけているかもしれないと思って話そうね。傷つけたことに気づいたらすぐに改めようね」だよ。ここ間違えたら根本の解決には向かないよ。

274

275

ちなみに「は?したくないし!」と言う子ももちろんいますし、それも否定しないようにします。なににしても、その子の言葉を否定せずに、本当はこういう意味かな?というスタンスで自分の気持ちを(相手への攻撃的な言葉としてではなく)表現できるような支援ができたらなって思います。