276

他の子を見て「〇〇ちゃんズルイ!」って言う子は学童にも多くいて、その度に「きみもしたいの?」と聞くようにしている。「したい」って応えたら「そうか、ほんなら〇〇ちゃんズルいじゃなくて、あたしもしたい!やなあ」と言いながらできる限り叶うように支援する。自分の感情を言葉に表す練習やね。

277

278

補足しておくと、今回はコロナ禍で対面での食事と会話を無くすためにルールとして子どもに強いるしかできなかったり、指導としても喋ったら怒ることしかできなくて、子どもも大人もしんどいなかの解決策なので、ひとつの視点として捉えてもらえたらと思います。何を大切にするのかを考えていたいなと。

279

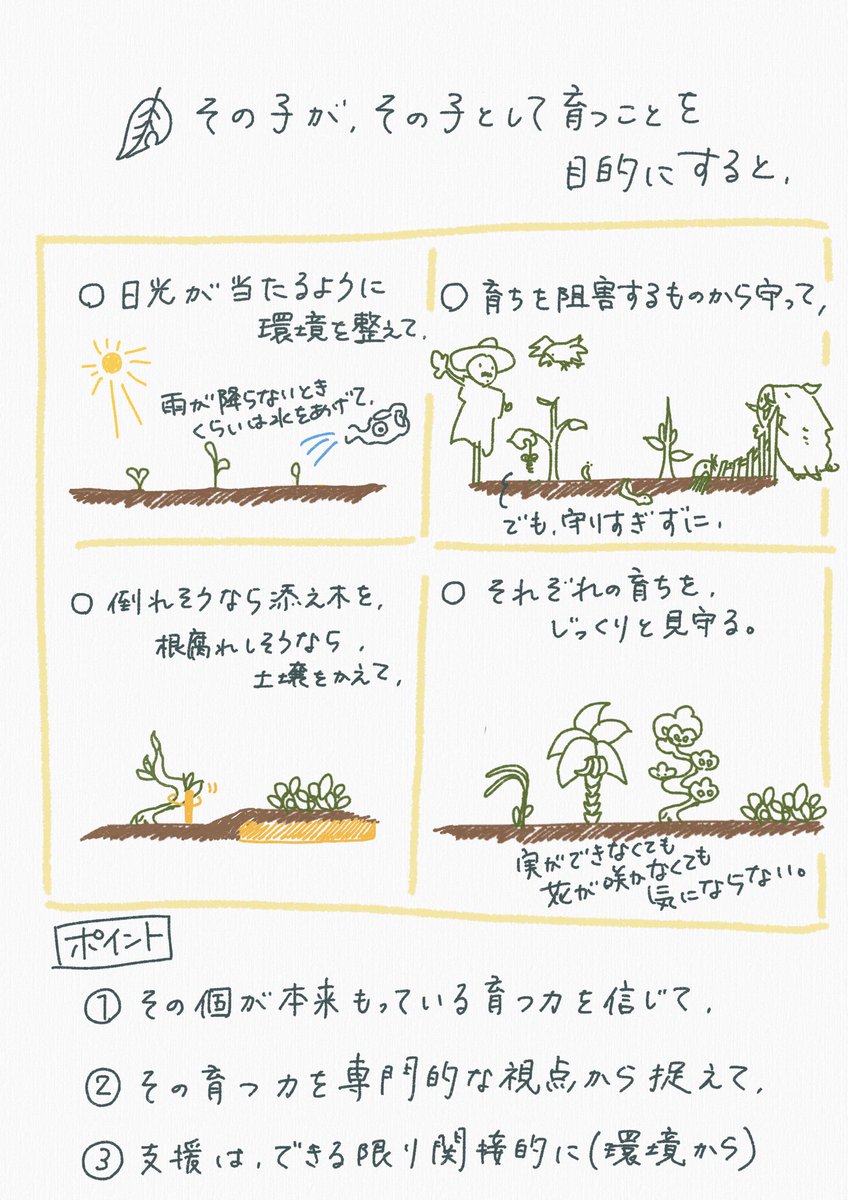

うちの学童では、子どもたちが昼食で喋ってしまう問題を、プロジェクターで映画を流して観賞しながら食べるという方法で解決した。自然と同じ方向を向いて会話も減る。なにより指導回数も減るので食事が楽しい時間のまま。できていないことを注意するのではなく、できる環境を作るのが僕たちの役目だ。

280

子育てでまず大切なのは、技術でも知識でもなく、「余裕」なんだよね。余裕があるだけで、色んなものが豊かになる。その余裕を作るために手抜くことは、悪いことでも仕方ないことでもなく、必要なことなんだよ。アドバイスをするのなら「手を抜いてもいいよ」ではなく「ちゃんと手を抜きなさいよ」だ。

281

282

283

284

24時間テレビといえば、生まれつき足の悪い母が「私はあんなに風に頑張ってないなって、後ろめたい気持ちになるのよ」と言っていたことを思い出す。誰かの役に立ちたいという思いを支援できるのはいいことだけど、誰かの役に立たないと価値がないと思わせる社会にはしたくないなって思う。

286

冷たい物言いに聞こえるかもしれないけれど、保育や教育には愛よりも人権意識の方が必要だよ。子どもを好きになれなくても、ひとりの人として大切にできればいい。会社も愛とか仲間意識が有ることよりパワハラとかサービス残業が無いことの方が大切にしてもらっていると感じる。ごまかしちゃいけない。