1176

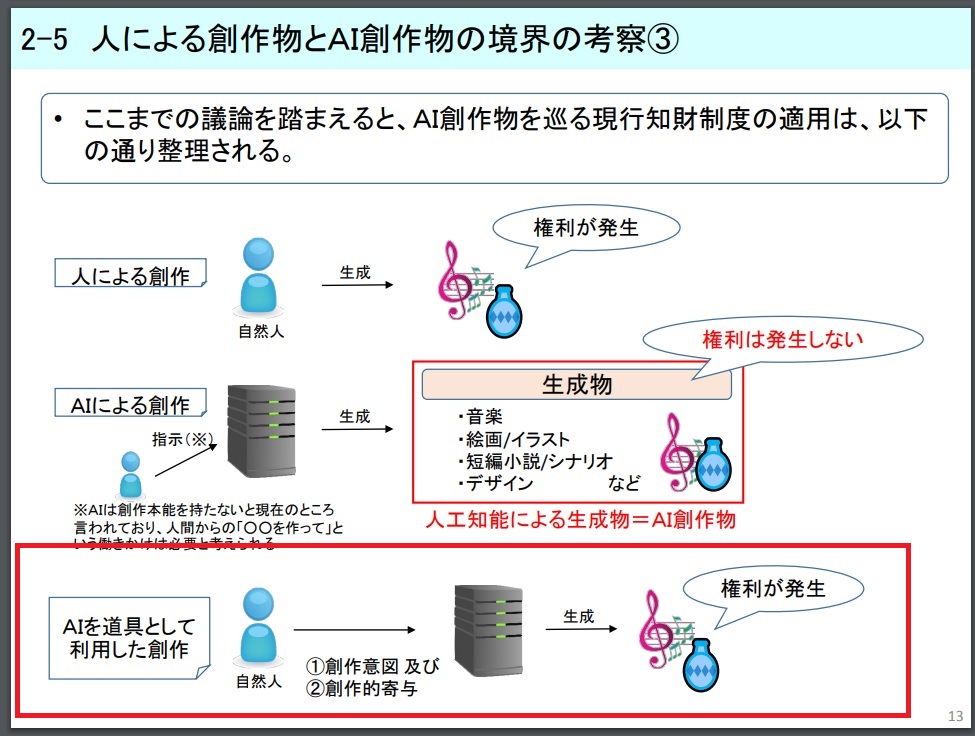

ポイントは、「日式の絵柄を描ける人」ならばPixivやDanbooruのイラストを無断学習させなくても、「日式の絵柄のマンガ」を作れるという点です。

1177

「生成AIを使えば広告用のマンガを内製化できるのではないか?」

→それは(できる社員がいるなら)できると思う。

「生成AIでマンガを内製すれば即日納品になって効率的!」

→さあて、それはどうかな…?(フッ…とニヒルな笑みを浮かべて黒いコートをひるがえし闇夜に消える)

1178

ついでに、現代科学の論理的な欠陥についても語りたいのですが……今日は力尽きました。

(A)「自然の斉一性の原理」を証明できない。

(B)蓋然性の〝強さ〟を測る手段がない。

以上2点が、現代科学の欠陥の代表的なものでしょう。他にもいくつかあるかも。

1180

1181

かつては空を飛ぶには翼をパタパタする必要があると思っていたけれど、エンジンをぶん回せば固定翼でも飛べると分かったように、今のAIは「人間の脳を忠実に再現しないとできないと思っていたこと」が、パラメータをひたすら増やすだけでできると分かっちゃったところ。

1182

ロボットに感情労働、というか〝献身性を求められる作業〟を肩代わりしてもらえるとして、ゆくゆくは床屋や医者や看護師の仕事も代替できるだろうし、究極のゴールは「子育て」を代替してもらうことかもしれない。3時間おきの授乳をロボットにやってもらい、親は8時間眠れる時代…

1183

「IQテストの成績が悪い地域は近代化が遅れる」という結論に俺たちは飛びつきたくなる。けれど、フリン効果を前提にすれば、因果が逆かもしれない。「近代化が進んでいない地域だからIQテストの成績も伸びない」という結論も、充分に説得力があるように俺には思える。

1184

あなたのことを嫌っている「誰か」を一番イラつかせる方法は、あなたが楽しく幸せそうに過ごしていることです(定期)

1185

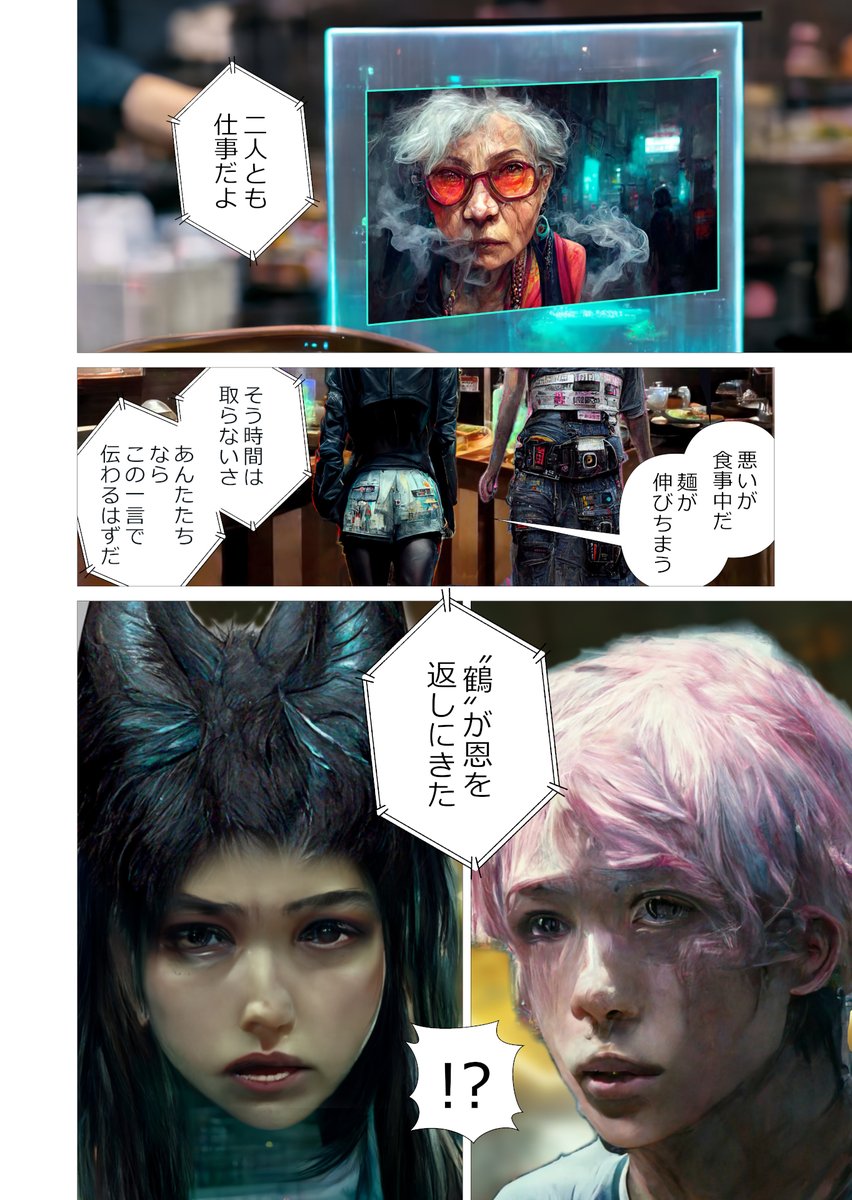

画像生成AIは、覚えた画像を「保存」して切り貼りしているのではなく、画像の「特徴」を覚えています。人間でいえば「概念」のようなものとして覚えていて、デノイジングする際のヒントにしているわけです。

1186

『星の王子ニューヨークへ行く』とかいう、現代だったら「差別的だ!ステレオタイプの強化だ!ポリコレに反する!!」と批判の声が上がりそうな描写の数々を、「現在でも珍しい登場人物ほぼすべて黒人」「黒人同士のラブコメで初めて大ヒットした映画」という歴史的事実で黙らせている作品。

1187

「マンガで一番大切なのはキャラクターだ」という格言を地でいくのはきらら作品だよなー。これは褒め言葉のつもりなのだけど「もしもキャラが薄かったらただの虚無」みたいな作品がたくさんある。キャラの魅力の一点突破で作品を支えるの凄すぎる。

1188

ポケモンで例えると「この育成のリザードンにソーラービームを覚えさせるかどうか悩むんですよね」と言っているマスターボール級の人に対して、「こいつバカだw同じほのおタイプの技なら威力1.5倍になるの知らねえのかよwマスターボール級も大したことねえなw」とクソリプするエアプがたくさんいる。

1189

『ヒロアカ』はヒーロー養成学校だし『ソーマ』は料理学校だし『都立水商』は夜職の養成学校だ。これらと〝部活モノ〟との違いは何か。なぜヒーロー部や料理部や(エロ本にありがちな)風俗部ではダメだったのか……みたいなことを考えています。

1190

今でこそルールがかなり整理されたけど、日本の同人誌文化がこれほど花開いた要因として、著作権の侵害が親告罪だったことは大きいと思う。これが非親告罪だったら、「#BTRbandparody」のようなパロディ遊びもできなくなる。この世界には遵法意識よりも大切なものがある。〝元ネタ〟へのリスペクトだ。

1191

TLに流れてくる二次創作を眺めているだけのエアプ勢だけど、もしも「ラーメンを変な食べ方する女」の最初の1枚が顔の良すぎる銀髪不思議ちゃん中学生だったらこんなにバズってないと思う。

1192

明治政府の(とくに初期の)政策を見ると、マジで現代の学生のマンションベンチャーみたいなマインドを感じる。「これどうします?色々と問題も起きそうですが」「だけどそんなのもう〝決め〟の問題でしょ。とりあえず決めてから考えればいいでしょ」「なるほどですねー」みたいなノリと勢いがある。

1193

一般には「愛情のホルモン」という通称で知られるオキシトシンを、ヘアは「お母さん熊のホルモン」と再定義している。オキシトシンは家族や仲間への愛着を強める作用を持つと同時に、それを傷つける〝敵〟に対してとことん攻撃的にさせる作用もある……とヘアは論じている。

1194

初手でいきなり熱湯につけるとタンパク質が熱変性して、かえって繊維から流れ落ちにくくなりそう。人体を構成するタンパク質なら、ざっくり40℃超えると固まり始めるやつがありそう。

1195

「エヴァンゲリオンはウルトラマンだ」とTV放送のころから言われていたし新劇の頃にはこんなハッキリとした〝答え合わせ〟まであったのに、『シン・ウルトラマン』を見るまで理解していなかった私はただのボンクラです。 twitter.com/donpachisan/st…

1196

日本でも昨年あたりから、ようやくタッチパネル式の自動レジをコンビニでよく見かけるようになった。それでも、最寄りのマクドナルドには未だに有人レジしか存在しない。ロバート・C・アレンの言い分に従えば、機械を導入するよりも、日本人を働かせるほうが安いからだ……ということになる。

1197

普遍的な人権が新たな差別の理論を生み出したというハントの指摘は、俺の見方(=オキシトシンによる「仲間/敵」の線引きを変えたのだ)を裏付けているように感じる。ヒトは「自分たち」と「あいつら」の間に線を引きたくて仕方ない動物である。

1198

「Great」は実際にはショボいものを見たときに言うよりも、「最悪だな!」と叫びたくなるときに言うほうが多いかもしれぬ。たとえば大量破壊兵器の起爆ボタンが悪役の手に渡っちゃいました……という情報が主人公の耳に届いたときに「Oh, great!!」と顔をひきつらせる、みたいなイメージ。

1199

『ゲット・アウト』もポリコレを応用して面白くなった映画の一つと呼んでいいんじゃなかろうか。

「もしも白人女性を襲っている黒人男性がいたら、白人の警察官は問答無用で撃ち殺すものだ」という、新たな〝白人に対する〟ステレオタイプが俺たちの心の中に生まれてね?と見せつける意地悪さが最高。

1200

新約聖書から『チェンソーマン』まで共通する〝死と復活〟の展開とか、『HUNTER x HUNTER』から『ヒロアカ』『鬼滅』『呪術』『怪獣8号』等々に共通する〝入学(入団)試験〟の展開とか、「王道」の展開はたくさんある。でも重要なのはその展開をなぞることじゃなくて、読者が気持ちよくなれるかどうか。