126

速報値ですが、箕面市の死亡届の対前年同月比較(R2/R1)。

3月 2.2%減(90人/92人)

4月 22.3%減(73人/94人)

5月 10.0%減(90人/100人)

6月 11.1%減(80人/90人)

7月 11.1%減(80人/90人)

4月以降、明らかに減少してます。

127

雑感のひとつですが…。

たぶん、今、人類史上最高頻度での手洗い・うがい・マスクが行われてる。その結果は、ちゃんと数字であらわれるんだと思う。

マスメディアは、陽性者数ばかり煽情的に報じるけど、違う数字も探して、現状を多角的に伝えてほしいな、とも思うのです。社会を勇気づけてほしいな。 twitter.com/KurataTetsuro/…

128

130

131

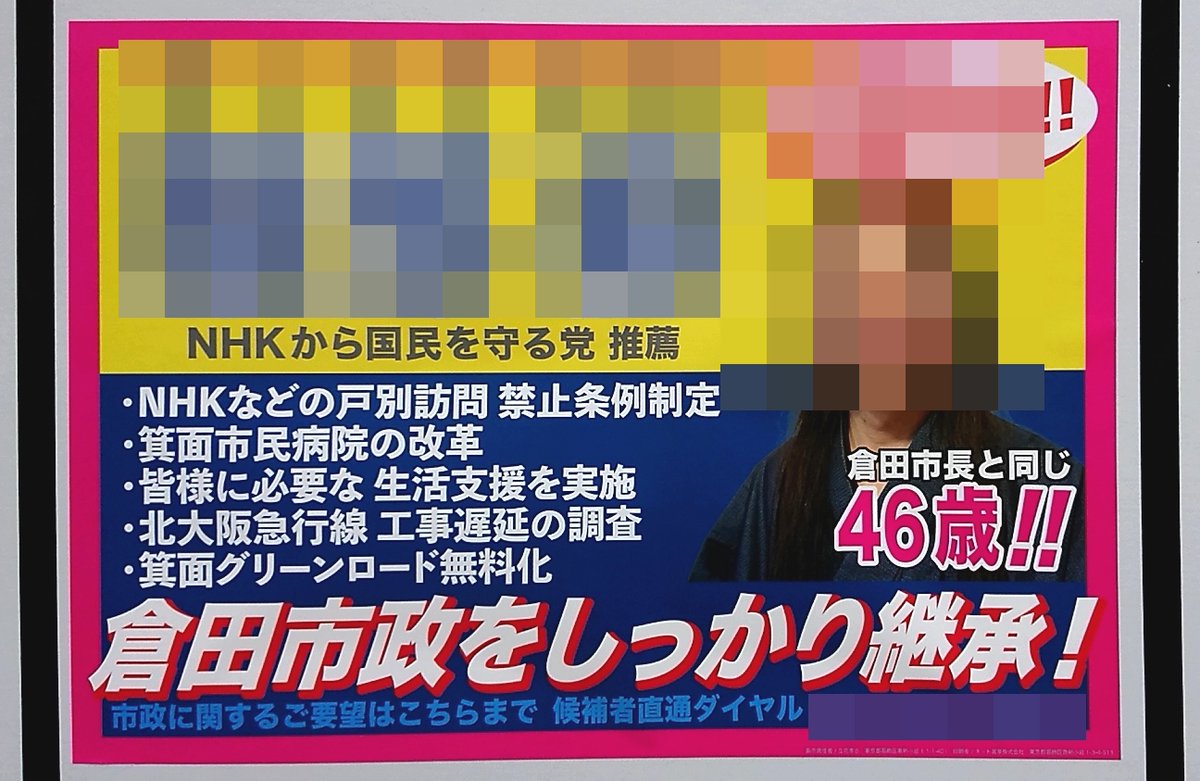

ちゃんと存じ上げてて、僕が応援に入ってるのはこちら。

※なんかRTがのびはじめてて、それはそれで名が売れてしまいそうなので、訂正情報として一緒にぶら下げておきます。

twitter.com/KurataTetsuro/…

132

一夜明けると、なんかN国支援っぽい人たちが群がってきてる。

口々に「秘書に連絡したのに聞いてないのはおかしい」とか言ってて、根本的に理解の異なる人たちなんだな、としか思えず、もはや相手にできない。

(選挙中だからだいぶ配慮して書いたんだけどね。)

134

まだ間にあいますよ!

箕面キューズモールが、Go To 選挙キャンペーン!

8月23日の箕面市長選・市議会議員選挙に投票した18~30歳のかたに、抽選で150名に総額15万円分の商品が当たる大抽選会!

投票後に貰える投票済証を持参の方が参加できます。

qs-mall.jp/minoh/s/event/…

135

本日8月26日で市長職の任期満了。先ほど、市役所を退庁しました(厳密には、深夜0時まで職責はありますが)。

12年間、本当にたくさんの方々にお世話になりました。ありがとうございました!!!(まずは一区切り、感謝のつぶやきでした。)

136

いわゆる「大阪都構想」の再挑戦にあたり、約5年前に書いた解説ツイート。今でも通用しそうなので、以下、そのまま再掲。(当時は、スレッド使えてなく読みにくかったので&リンク切れは修正)

5年の時を経てブラッシュアップされたプラン成就に期待。

※オリジナルはここ

twilog.org/KurataTetsuro/…

137

僕は「大阪府と大阪市の広域行政機能を統合し、身近な住民サービスに特化した特別区を創設する大阪都構想」への再挑戦は大歓迎。再挑戦である以上、前と同じではなく、よりブラッシュアップしたプランなのは不可欠。大阪府・市が、各種意見もとり入れて、より良いプランを編み出すことに期待している。

138

まず、都構想(広域統合部分)だが、正直、これは「組織の在り方を見直して、組織の実行力をあげる」という話で、非常に玄人好みでわかりにくい論点だ。

そもそも「広域行政」という仕事自体が、国民生活の実感から距離のある仕事でわかりづらい。その「組織の再編」だから、輪をかけてわかりにくい。

139

都構想(広域統合部分)は、もともと一般に見えにくい仕事を担当する組織の再編の話なので、短期的なメリットが実感されにくい。だが、組織が2つに分かれているのと、一本化されているのとでは、できることの幅が確実に変わる。この「組織の実行力を上げること」が、都構想(広域統合部分)の効果だ。

140

霞ヶ関は、省が違えば完全に別会社だ(感覚的には「同業他社」)。大阪府・大阪市の関係と同じ。建設省と運輸省が別会社のままだったなら、2つの制度を組合せて短い1路線を成立させるなんて絶対ありえなかった。国土交通省という一つの省の誕生がなければ、北大阪急行線の延伸は実現しなかったのだ。

141

「都構想(広域統合部分)」は、この省庁再編の事例に酷似している。組織が2つに分かれているのと、一本化されているのとでは、できることの幅が確実に変わる。

大阪の将来を見据えたまちづくりを担う組織は、府市に分断されているべきではない。統合して組織の稼働幅と実行力をあげることが必要だ。

142

「都構想(広域統合部分)」に短期的メリットや効果額だけを求める人は、「組織の実行力があがる」ことの意味を軽視しすぎていると感じる。また、広域行政は中長期的な仕事が多く、トップ同士の人間関係に依存するという解決策は不安定すぎてありえない。実行力ある組織を制度で確立することが必要だ。

143

橋下市長が公園を整備して小学生に感謝されたことや、地下鉄トイレを美装化したことは有名な話。だが、もっと区民に身近で、厳しい区民の目に晒される公選の区長・区議会議員は(落選しないためにも)一層必死に狭い地域のニーズを汲みとり、区民に実感される住民サービスの拡充に努力することになる。

144

普通の市はそうなっている。例えば、箕面市が通学路の防犯カメラの設置に踏み切ったのもそう。豊中市の救命サポートチームの発足や、高槻市の健幸ポイント、中学生へのピロリ菌対策助成、吹田市のテレビ電話での健康相談などもそう。それぞれの地域で住民の声を汲みとり、それに応えようとした結果だ。

145

北大阪は箕面・豊中・吹田など市が7つあり、7市の市街化区域の総面積は183平方キロ、約170万人が居住する。大阪市が211平方キロ・約260万人なので、一回り小さい(2010年値)。そこで7市は住民サービスを競い合っている。各市の注力点が微妙に違うのは、ニーズもそれぞれだからだ。

146

北大阪7市を凌ぐ211平方キロ・約260万人に、大阪市役所が一括で臨む現制度では、地域ごとのサービスのカスタマイズに限界があるのは自明のこと。

北区と住之江区では課題も異なるはずだ。地域ごとに特別区を創設し、区長・区議会が必死で地域の声に応えるほうがはるかに住民に寄り添える。

147

特別区役所の仕事はまだまだある。公園の遊具、安全柵・カーブミラー、介護サービス、街路樹の剪定、道路側溝の蓋かけ、独居高齢者の支援なんかもそうだ。住民サービスの話が、すぐ敬老パスの話ばかりになるのを見てると、今の大阪市役所にはそれしか特徴がないのではないか?と疑いたくなってしまう。

148

なお、特別区ができると、大阪市役所という組織はなくなるので、地域の一体性が失われるとかバラバラになるとか言う人がいる。でも、北大阪でも、かつての「豊能郡」「三島郡」という行政区は、今でも目に見えない文化的括りとして残っている。僕らも口にするし、市の連携もその単位でやることが多い。

149

実際、北大阪7市は、サービスを競い合う一方で、一緒にやったほうがいいことは市町間で水平連携している。

図書館サービスの相互利用、ゴミ焼却場の共同設置、2市2町の行政事務の共同処理、3市2町による教育人事権の共同委譲などなど、隣接しあう一体の地域として当たり前のことだ。

150

現在、箕面市は大阪市からの職員派遣(鉄道延伸の応援)を受けている。箕面市に来た彼らが(雑談の中で)一様に驚きを口にするのは、僕や副市長と職員の距離の近さ、そして住民と意志決定との距離の近さだ。僕たちは昔からこうなので驚かれて驚いたが、逆に言えば、やはり大阪市役所では遠いのだろう。