52

53

54

55

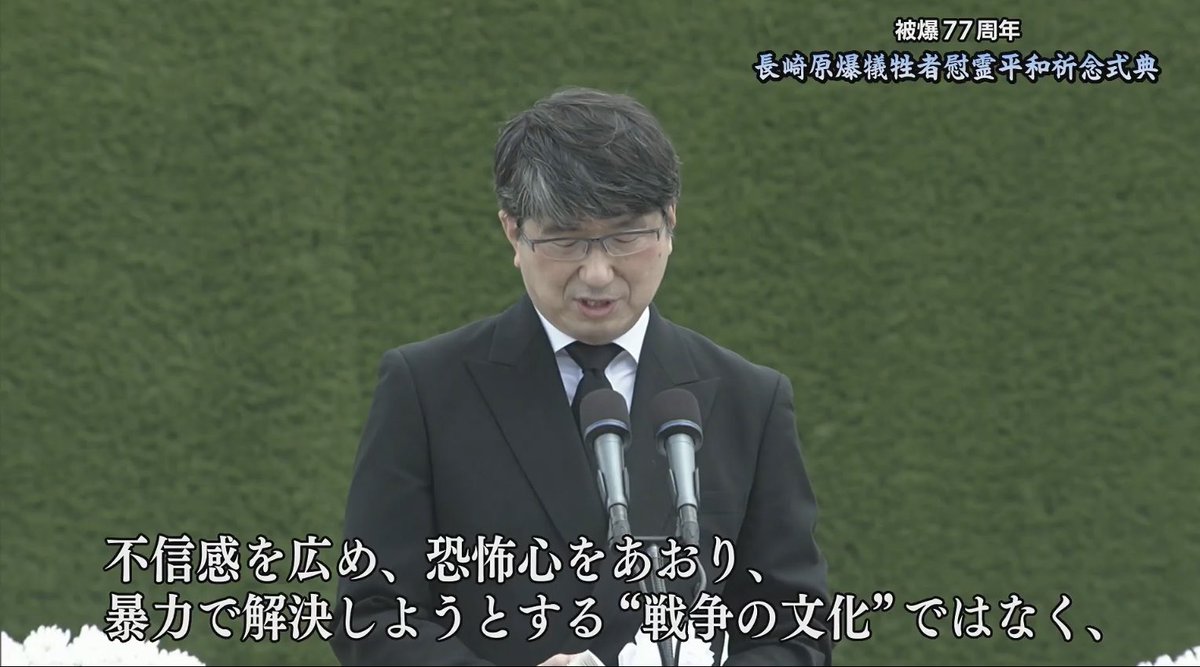

「不信感を広め、恐怖心をあおり、暴力で解決しようとする"戦争の文化"ではなく、信頼を広め、他者を尊重し、話し合いで解決しようとする"平和の文化"を、市民社会の中にたゆむことなく根づかせていきましょう。」

(田上富久・述、「長崎平和宣言」より)

#長崎原爆の日

56

経済的理由で大学院進学を諦めようとしている学生に対し、何回か教員や院生が「お金がないなら仕方がない。運も実力のうち」と言うのを目にした事がある。学生が自身で「運も実力のうち」と納得するならともかく、他人に向かって使う言葉ではない。数年間の大学生活を蔑ろにする言葉だ。

59

60

61

62

以前昼食に、コンビニにて30円割引で買った調理パンを食べていたら、たいして交流のない知人から「それ見苦しい、剥がした方がいいよ」と声をかけられた。私がぽかんとしていると、相手は続けて「値下げシール、値下げシール!」と連呼した。

あなたと私は住む世界が違うな、と思った。

63

64

経済的理由で大学院進学を諦めようとしている学生に対し、何回か教員や院生が「お金がないなら仕方がない。運も実力のうち」と言うのを目にした事がある。学生が自身で「運も実力のうち」と納得するならともかく、他人に向かって使う言葉ではない。数年間の大学生活を蔑ろにする言葉だ。

65

66

67

68

69

70

経済的理由で大学院進学を諦めようとしている学生に対し、何回か教員や院生が「お金がないなら仕方がない。運も実力のうち」と言うのを目にした事がある。学生が自身で「運も実力のうち」と納得するならともかく、他人に向かって使う言葉ではない。数年間の大学生活を蔑ろにする言葉だ。

72

「go to read」という形で、図書カードを配って欲しい。本を読めば、自宅にいながら旅ができる。

73

書店で気になる本を見つけたとき、家賃・食費・光熱費のことが頭をよぎって、購入を断念する人が多い国より、書籍代を充分に確保できる経済的余裕があるため、迷わず購入できる人が多い国の方がいい。