26

27

28

29

経済的理由で大学院進学を諦めようとしている学生に対し、何回か教員や院生が「お金がないなら仕方がない。運も実力のうち」と言うのを目にした事がある。学生が自身で「運も実力のうち」と納得するならともかく、他人に向かって使う言葉ではない。数年間の大学生活を蔑ろにする言葉だ。

31

32

書店で気になる本を見つけたとき、家賃・食費・光熱費のことが頭をよぎって、購入を断念する人が多い国より、書籍代を充分に確保できる経済的余裕があるため、迷わず購入できる人が多い国の方がいい。

33

りんご大学(青森りんごTS導入協議会運営)が作成したチャート。

#いいりんごの日

34

36

37

38

「人は人生を愛しているときには読書はしない。それに、映画館にだってほとんど行かない。何と言われようとも、芸術の世界への入り口は多かれ少なかれ、人生に少しばかりうんざりしている人たちのために用意されているのである。」(『H・P・ラヴクラフト』国書刊行会、P40)

#読書の日

39

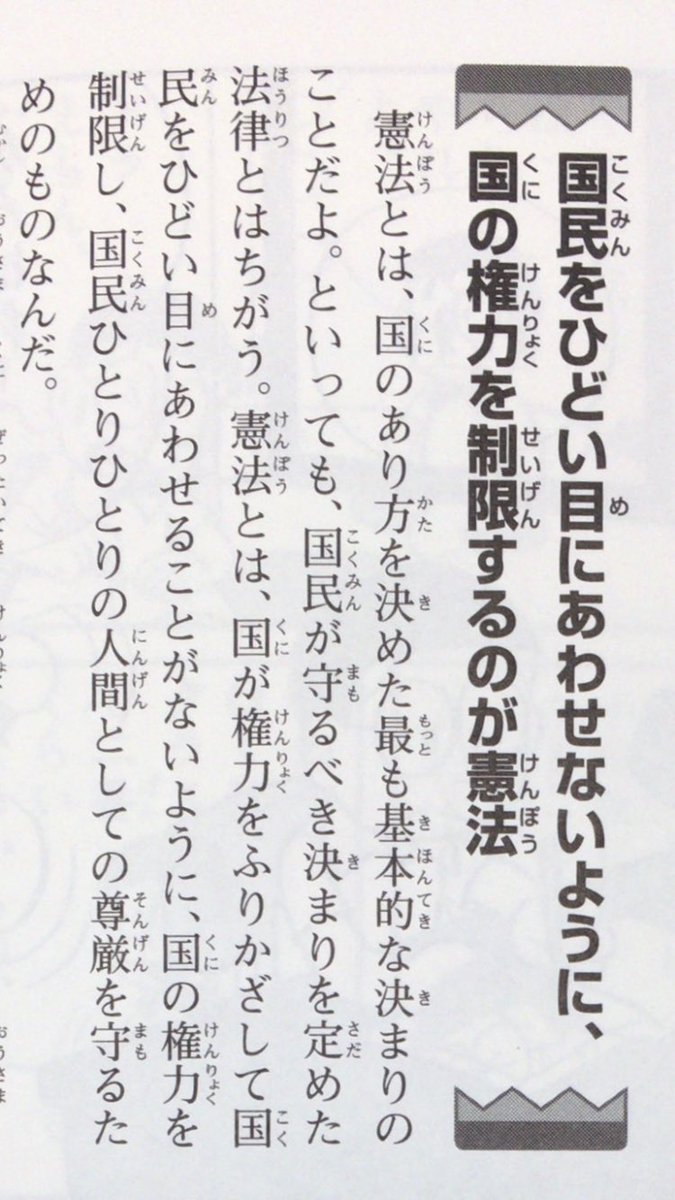

「投票」は、国民がリーダーを選ぶ作業ではなく、国民そのものがリーダーであることを確認する作業である。

40

43

44

「投票」は、国民がリーダーを選ぶ作業ではなく、国民そのものがリーダーであることを確認する作業である。

45

46

「GoTo read」という形で、図書カードを配って欲しい。本を読めば、自宅にいながら旅ができる。

48

経済的理由で院進学を諦めようとしている学生に対し、何回か教員や院生が「お金がないなら仕方がない。運も実力のうち」と言うのを目にした事がある。学生が自身で「運も実力のうち」と納得するならともかく、他人に向かって使う言葉ではない。数年間の大学生活を蔑ろにする言葉だ。

49

50