926

927

929

930

931

932

933

934

935

936

937

938

939

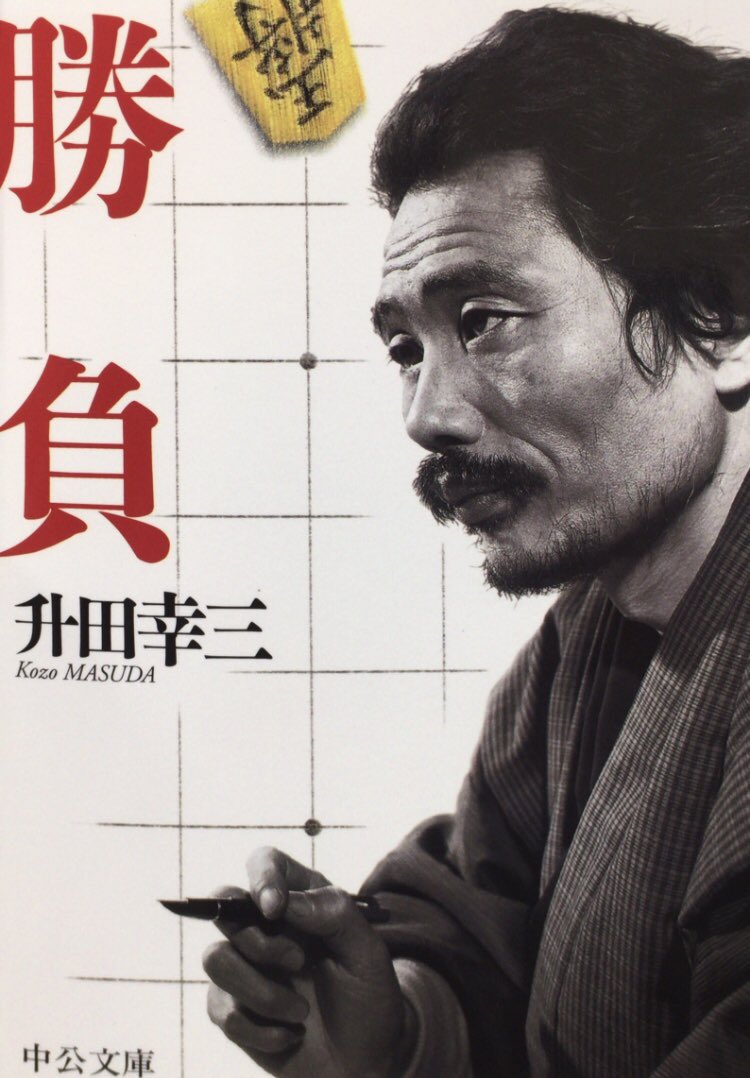

「ふだん、何かにつけ、やたらと大きな声でわめき散らしている人物というのは、たいがい底が知れてますよ。やはり、くぐもった、秘めた静かな闘志、これが事を成す。かけ声ばかり大きいのは、あれは自分で自分を勇気づけているだけのことでね。」(升田幸三『勝負』中公文庫、P83)

#将棋の日

940

941

942

944

945

946

947

「一見男性に有利とされるイデオロギーが、実際は男性自身を自縛していることが、ようやく指摘され始めている。フーコーが明らかにしたように、近代における男性の主体化は、近代資本主義価値体系への男性の従属化であった。」(大越愛子『フェミニズム入門』ちくま新書、P25)

#国際男性デー

948

949

950