901

902

903

904

905

906

907

908

909

910

911

912

913

914

915

917

918

919

920

921

922

923

924

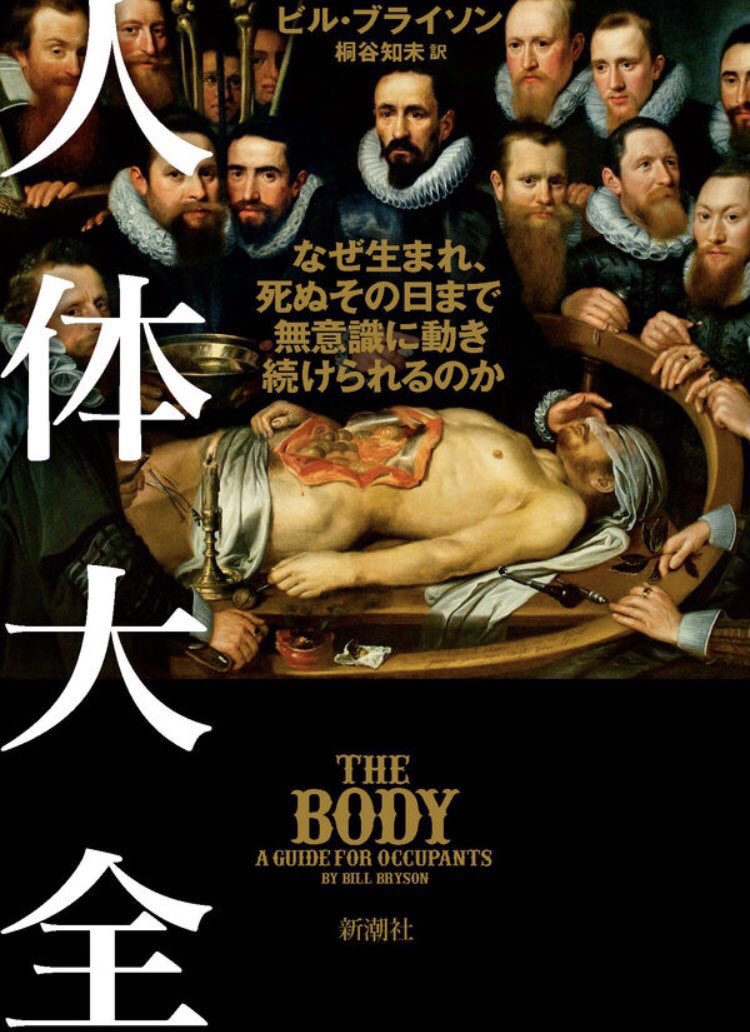

「皮膚は、「真皮」と呼ばれる内層と、外側の「表皮」から成る。表皮の最も外側の表面は「角質層」と呼ばれ、すべて死んだ細胞でできている。ヒトを美しく見せるすべてが死んでいるという事実には、奇妙な感慨を覚える。」(桐谷知未訳『人体大全』新潮社、P31)

#皮膚の日

925