626

627

628

629

630

631

633

634

635

636

637

638

640

641

642

643

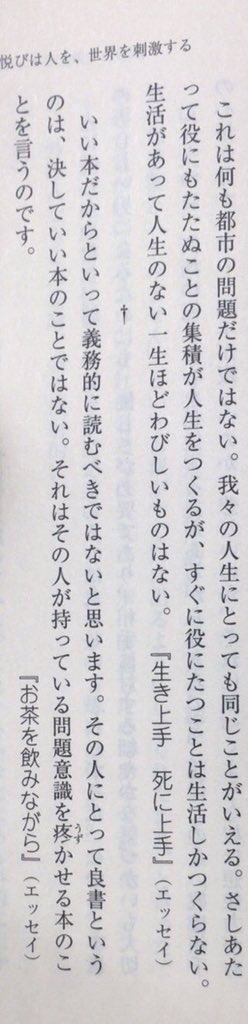

政府や社会問題に対して批判を行ったときに、「なにもそこまで言わなくても。大袈裟だねー」と水を差してくる人がいる。だが、「大袈裟」とは言えなくなった段階で批判をはじめても、それはもう手遅れである。

644

645

646

647

648

649

650