2

3

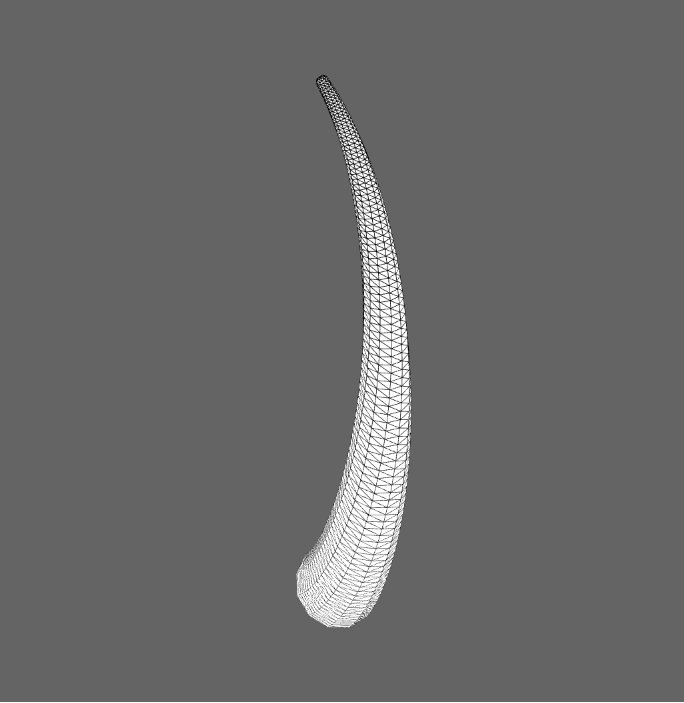

今回スピノ水生説がまた、ヒレ状の尾椎の発見から支持された。それを予言していた人が海洋堂の古田悟郎さん。和歌山でスピノサウルス類?が見つかった時、水生なのに尾が細長いのは変だろうということでワニ状の平たい尾に復元していた!(写真は化石発見者の宇都宮聡さん)asahi.com/articles/ASM3B…

4

魚がどんだけ(たくさん)いたか、よりも、どんだけデカイ魚がいたかをお見せしたほうが話が早いかもしれません。復元はもう古くなってしまいましたが、スピノサウルスと同じ層から出てくる魚たちです。Artwork by @JoschuaKnuppe via WikimediaCommons twitter.com/Nagapiii/statu…

5

生物の遺骸が腐敗すると、硫黄化合物の分解生成物として硫化物イオンが生じ、鉄イオンと結合して硫化鉄が沈殿する。硫化鉄は化石化までのどこかのタイミングで黄金光沢をもつ黄鉄鉱として結晶する。こうして黄金色に輝くアンモナイトができることも、珍しいことではない。

e-rocks.com/itemssearch?qu…

6

脊椎動物最長寿、ニシオンデンザメの心臓らしい。拍動がゆっくりだったりする? twitter.com/sofiabiologist…

7

昨晩から何をしていたかと言うと、「貝殻の形を数式で表すと、意外に少ないパラメーターを変えるだけで巻貝もカサガイもツノガイも二枚貝も作れてしまう」ということをだれでも体感できるソフトで遊んでいたのでした。

fbs.osaka-u.ac.jp/labs/skondo/si…

8

これすごいですね!ハシグロアビだそうですが、後肢が体の下にあるカルガモやハクチョウと違って後肢が体の後ろの方にあるからか、着水時に足を使ってブレーキをかけられずに胴体着水。潜水が得意な鳥は推進様式の関係で後肢が後ろにあるものが多いというけど、他の潜水鳥類の着水はどうなんだろう。 twitter.com/worldbirds32/s…

9

プラナリアの再生生中継って、誰が喜ぶんだ。観よ。 twitter.com/chokaigi_PR/st…

10

ホライモリの・・・腕の・・・使い方・・・ twitter.com/reviewwales/st…

11

こりゃすごい!!まるで鳥の風切羽のような折り畳み構造!!ハサミムシ有能すぎるだろ・・・。

昆虫最小の羽の折り畳み 仕組み解明「宇宙開発にも応用可能」 | NHKニュース www3.nhk.or.jp/news/html/2020…

12

凄すぎる、中国!『人体の不思議展』で注目されたプラスティネーション技術を使ってクジラを丸ごと樹脂置換。ストランディング遺体の超有効活用。

中国が世界最大のプラスティネーション標本製作 マッコウクジラが「復活」--人民網日本語版--人民日報j.people.com.cn/n3/2020/0715/c…

13

今日はアリの交通整理をするクモに出会いました。

14

ジサイチョウ。サハラ以南のアフリカに生息する体高1メートルにもなる地上性のサイチョウ。肉食性で、昆虫・ヘビから他の鳥類、カメまで食べてしまう。無印とミナミの2種がおり、ミナミは70年も生きた記録があるらしい。Wiki情報だけでもぶっとんだ生物であることがよくわかる。「新恐竜」感ある。 twitter.com/OregonZoo/stat…

15

シベリアの永久凍土から出てきた1万年以上前のマンモスの骨。動画開始20秒くらいに注目。まだ柔らかい肉や腱が付いているのがわかります。 twitter.com/reuters/status…

16

学生の頃、解体したゾウの遺骸を2メートルくらいの深さに埋めて骨にしようとしたのですが、1年後に掘り出したところヘドロの油田と化しており、皮膚の下には赤々とした筋肉が残っていて、腐敗する条件というのは案外限られていると学びました。冷凍状態なら、1万年は腐敗するには短過ぎるのですね。

17

いいですか、こんなことはめったに無いので、いつもこんな風に古生物学研究がうまくいくとは思ってはいけません。

・現生ではありえない器官をもった古生物が

・その器官を使っている状況のまま

・そのエサとともに

・琥珀の中で立体的に保存されている twitter.com/Haidomyrmex/st…

18

古生物学で扱う「化石」というのは、基本的には骨や貝殻など不完全な形の情報だけだったり、逆に足跡や糞化石のように活動の痕跡はあれど作り主がわからなかったりするものです。それを推定するために、化石の解析や、現生生物の形・行動の解析をして、推定に推定を重ねるのが基本です。

21

海外でも猛暑が続いているようですね。モグラも耐えきれず土の中から水を飲みに出てきました。イギリス。 twitter.com/lydia_besford/…

22

でた!僕が見た中で最大の「胃内容物」の化石。5メートルの魚竜が食べた、4メートルの爬虫類(タラットサウルス類)。中国貴州省の博物館で、「まだ秘密だよ」と見せてもらいました。解禁! twitter.com/Dean_R_Lomax/s…

23

すげーー!ネイティブアメリカンが三葉虫を信仰してたなんて!穴を開けてお守りにしたりもしていたらしい。 twitter.com/damnresearch/s…

24

なんかこれニュースの扱い小さいけど、「擬態する側」と「擬態される側」の両方が化石として出てきた、初めての例なんじゃないか!?もちろん、推論だとは思いますが・・・。 twitter.com/Kyukimasa/stat…

25

ことは思った以上に深刻ですね…うん、たしかに、哺乳類の骨盤で言う「仙腸関節」に機能的に相当する関節がある。背骨と足腰の骨格が連結している。

「歩ける魚」が新たに10種判明!共通点は他の魚類にはない"骨盤のカタチ" | ナゾロジー nazology.net/archives/68720