576

577

これらの試着サンプルは、私が所有する100年、200年前の衣服を分解し、製作したものです

その当時の着心地を、ありのままに味わうことができます

自宅にいながらフランス革命の着心地を疑似体験してみませんか

詳細は、固定tweetの動画をご覧ください

#おうち時間

578

579

580

【 A4サイズに対応した書留鞄 】をつくってみました

以前、大好評だった 昭和40年代の書留鞄 を大きくしてみたのです

大きくしてもやっぱり可愛いフォルムをしています

こちらの型紙もBASEで販売しております

割引きクーポンも発行したので、この機会にいかがでしょうか

rrr129demi.official.ec

581

582

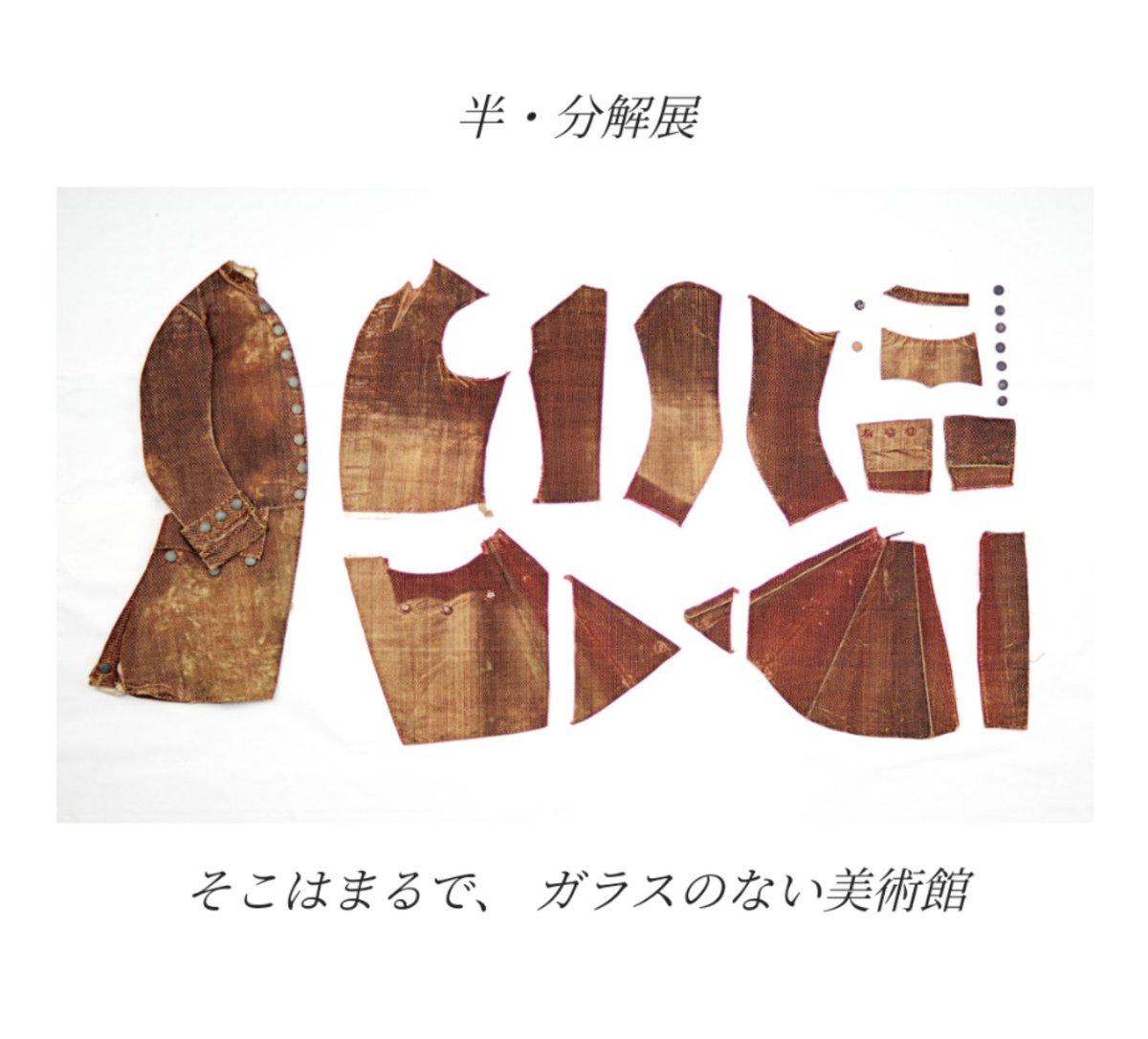

今週末11日(日)まで【半・分解展の型紙】を販売しております

新たに「メルカリ」や「ラクマ」での決済を導入しました

余ったポイントで型紙を購入し、こだわりの一着を縫ってみては如何でしょうか

徐々に秋冬物が着られる気温になってきましたね🧥

rrr129annex.blogspot.com

583

584

585

586

587

当時、フットマンの水分補給といえば「ビール」でした

まさか生水を飲むという選択は、腹下しと背中合わせの行為です

きっちり仕事するためにもアルコールで消毒された液体でなければいけなかったのです

(きっちり仕事できたのは、ごく少数のフットマンのようですが...) twitter.com/rrr00129/statu…

588

589

590

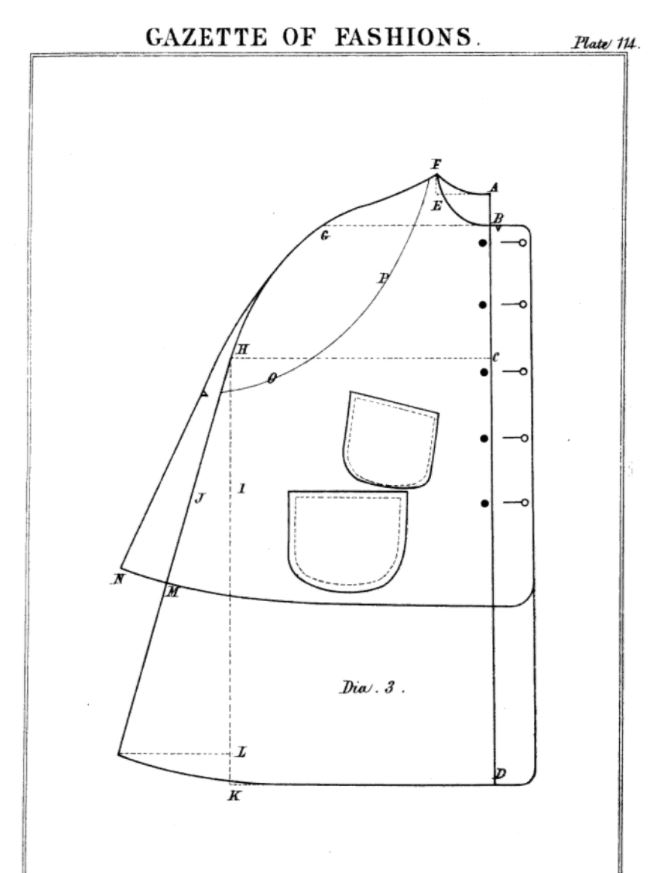

最後に、プロのパタンナーでもあり、縫製士でもある私からMノッチを構造的に言わせると

【めちゃくちゃ縫いにくいのでマジ止めてほしいです】

普通に返そうとしたら、縫い代が地獄です

実物は後乗せ、手まつりが基本です

よって現代の生産システムでは確実に事故る仕様です

デザイナーたち止めろよ

591

593

594

595

596

明日3日(土)は【 器 】がオープンします

器とは、毎月第一土曜日に渋谷にオープンする小さなコンセプトショップです

今回は「十九世紀の着心地」をテーマに、展示や販売をいたします

器は入場無料ですので、渋谷にお越しの際は覗いてみてください

器の詳細は↓

sites.google.com/view/dd-utsuwa…

597

ヴィクトリアン時代の特殊な上着「ヴィジット」をYoutubeで解説しております

画像では伝えきれない、複雑な構造を「動画」でご覧ください

ヴィジットを製作する方には、ぜひ見ていただきたい解説動画です

下記リンクよりご視聴ください

youtu.be/q557h1DRNeM

598

本日24日16時より

【半・分解展 大阪】スタートです

バチバチに仕上げてきました

どうぞご期待ください

半・分解展HP ↓

sites.google.com/view/demi-deco…

599

600