551

552

553

554

555

ヴィジットの時代背景や構造は、Blogにまとめております

19世紀ツーリズム文化に適した「フィレンツェモデル」

高貴な印象の「公爵夫人モデル」

2種類のバッスル ヴィジットを紹介しています

また、型紙は5/2(日)まで販売しております

貴方もつくってみませんか

rrr129annex.blogspot.com/2021/02/visite…

556

古着が好きな方に人気のコート

1940年フランス陸軍「モーターサイクルコート」のパターンを販売しております

古着はビックサイズが主流ですが、半・分解展では8サイズ用意しました

ほど良いボリューム感で着用できるので、ぜひつくってみてください

rrr129annex.blogspot.com/2020/06/french…

557

558

559

ジャポニズに関して【KCI】の所蔵品は必見です

美しい衣服が、素晴らしい写真と共に丁寧に解説してあります

KCIのHPはこちらです↓

kci.or.jp/featured/japon…

560

561

562

563

564

昔の郵便屋さんが使っていた「書留鞄」

みなさん素敵にアレンジして製作してくれています

型紙をご使用いただき、ありがとうございます

Youtubeに書留鞄を紹介する2分の動画をアップしました

かわいい形のレトロな鞄をご覧ください

youtu.be/BmGjW_QXegQ

565

566

7月28日より【半・分解展 福岡】を開催します

3年ぶりの福岡展は、最大規模でおこないます

お得な早割りチケットは7月13日までの販売ですので、お忘れなく

中々チケットが売れていないので、お友達に広めていただけると嬉しいです...!

チケットはHPからお求めください↓

sites.google.com/view/demi-deco…

567

568

100年前のウクライナの民族衣装

【ウクラニアンコルセット】をBlogにまとめました

幻想的な背中のプリーツは、全長4mにもおよびます

興味深い構造を、豊富な写真と共に紹介しています

また、中に着る「ヴィシヴァンカ」という、手刺繍が美しいシャツも登場します

rrr129annex.blogspot.com/2021/10/ukrain…

569

570

571

572

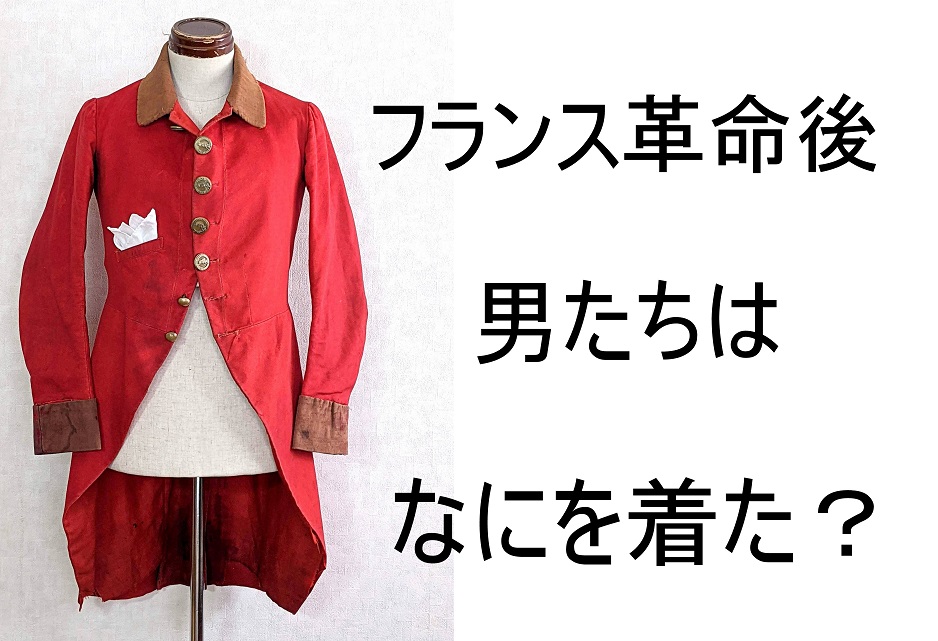

イギリスがつくった紳士服の歴史(フランス革命編)

YouTubeにアップしました

フランス革命前後での紳士服の移り変わりについて解説しています

イギリスが生み出したギリシャ彫刻のような【造形美】とその背景を知れば、現代にまで続く紳士服の潮流が掴めるかと思います

↓

youtu.be/WkZLzshPch8

573

574

575