876

877

本日2月22日は #猫の日。江戸時代のネコもこたつで丸くなるようです。|太田記念美術館 @ukiyoeota #note otakinen-museum.note.jp/n/nbe0a92de737f

878

本日2月22日は #猫の日 ということで、河鍋暁斎が描いた猫の絵をご紹介。「暁斎氏猫の写生」とあるように、そばにいる猫を実際に観察しながら描いたのでしょう。眠っている様子やこちらを見上げる表情が愛らしく表現されています。※現在展示していません。

879

本日2月22日は #猫の日 。左にいるのは猫の枝豆売り。赤ん坊を背負った猫のお母さんが「ゑだまめや、うでまめ」と、篭に入った枝豆を売り歩いています。そこにお人形を背負った猫の女の子が小銭を持って「まめやさん、まめおくれ」と可愛らしく声をかけています。※現在展示していません。

880

本日2月22日は #猫の日 ということで、月岡芳年の描いた猫がカワイイという話をご紹介します。|太田記念美術館 @ukiyoeota #note otakinen-museum.note.jp/n/na2cf65abea8a

881

本日2月22日は #猫の日 ということで、猫のお蕎麦屋さんを紹介します。|太田記念美術館 @ukiyoeota #note otakinen-museum.note.jp/n/n12f7131f889d

883

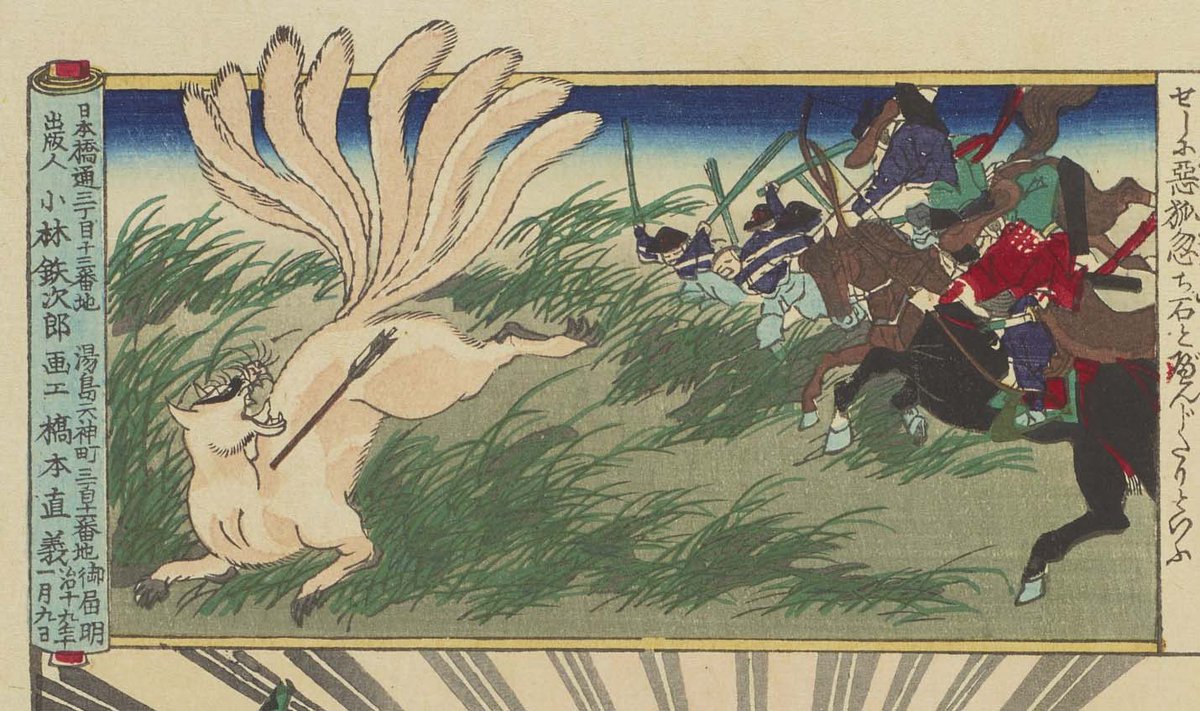

九尾の狐の伝説については、こちらの記事にて紹介しています。歌川国芳が描いた「九尾の狐」の物語|太田記念美術館 @ukiyoeota #note otakinen-museum.note.jp/n/n9cebaaec4e7d

884

NHK大河ドラマ #鎌倉殿の13人 に登場した上総広常。実は、玉藻前という美女に化けて鳥羽上皇をたぶらかした九尾の狐の伝説とつながりがあります。上総広常は千葉常胤と三浦義明と協力し、下野国の那須で九尾の狐を退治するのです。画像は楊洲周延の「東絵昼夜競」より。※現在展示しておりません。

885

【テレビ番組紹介】2/19(土)16:30~17:15、テレビ東京系列にて「THE HEROES 刀剣x浮世絵-武者たちの物語SP いざ、武者たちの物語の世界へ」が放送。武者絵、刀剣のゆかりの地を巡り、その魅力に迫る。ナビゲーターは黒羽麻璃央さん。tv-tokyo.co.jp/broad_tvtokyo/…

886

【テレビ番組紹介】BSテレビ東京にて2/19(土)夜11時30分より放送の「新美の巨人たち」@binokyojintachiでは月岡芳年の「大日本名将鑑」を特集。六本木の森アーツセンターギャラリーで開催中の「THE HEROES 刀剣x浮世絵」展@toukenXmushaeの展示作品を紹介。詳しくは→tv-tokyo.co.jp/kyojin/

887

#平家物語 にちなんだ浮世絵をご紹介。福原に遷都した平清盛の前に出現した骸骨。葛飾北為がこの場面を描くと、ご覧のとおり、山ほどの骸骨たちが。ただ、やはり清盛ににらまれると、これだけの数にも関わらず、恐れをなして退散してしまいます。※現在展示していません

888

#平家物語 にちなんだ浮世絵をご紹介。福原へ遷都した平清盛の前にさまざまな怪異が起こります。こちらは月岡芳年の「新形三十六怪撰」。清盛の前に骸骨が出現しますが、清盛が怯まずに睨みつけると、骸骨は消えてしまいました。芳年は襖の引手で骸骨の目玉を表現しています。※現在展示していません

889

【他館展示情報】日本近代文学館@bungakukanでは「明治文学の彩り 口絵・挿絵の世界」展を開催中。明治文学でこれまでほとんど取り上げられてこなかった口絵や挿絵を文学研究の側から検証。明治の美術を考える上でも新たな発見がある展覧会です。2/26(土)まで。詳しくは→bungakukan.or.jp/cat-exhibition…

890

新選組の土方歳三と戊辰戦争で共に戦った浮世絵師の話|太田記念美術館 @ukiyoeota #note #note新エディタ otakinen-museum.note.jp/n/nd833f126cb85

891

892

893

旧暦2月14日は #平将門 の命日ということで、月岡芳年が描いた、落ち着いた姿の平将門の浮世絵をご紹介。相手をにらみつけるようないかめしい表情をしています。背景をよく見ると、七人の影武者たちの顔が、うっすらとした白い線で描かれています。※現在展示していません

894

895

大庭景親と共に頼朝を捜索していた #梶原景時。景時は頼朝を木の洞の中に発見しますが、景親にはいないと報告。洞の中から白い鳩が飛び立ったため、景親を信じさせることができました。洞の前に立つのが景時、馬に乗るのが景親でしょう。飛び立つ鳩の姿も見えます。

896

897

898

テレビ東京系列「新美の巨人たち」@binokyojintachiで紹介されました月岡芳年の「大日本名将鑑」。源頼朝を描いたこちらの作品は、原宿の太田記念美術館にて今年7/1~7/24に開催の「源平合戦から鎌倉へ―清盛・義経・頼朝」展に出品予定です。しばらく先ですが、お楽しみに!

899

月岡芳年の「大日本名将鑑」。芳年のシリーズ物としてやや知名度は低いですが、迫力あるカッコいい構図が満載です。気になった方は、本日2/12(土)夜10時よりテレビ東京系列にて放送の「新美の巨人たち」をご覧ください。ナビゲーターは中川翔子さん@shoko55mmts。

900