427

ソビエトロシアの手動消しゴムマジックに比べると、Google Photoの消しゴムマジックはまだ粗さが残る。今後に期待。 twitter.com/nabe1975/statu…

429

430

431

月曜日:週の始まりは無理をしない

火曜日:週の前半、無理をしない

水曜日:週の折り返し地点、無理をしない

木曜日:週も後半戦、無理をしない

金曜日:帰宅するまでは無理をしない

432

日本の陰謀論界隈が「世界が金本位制に変わり金属価格が高騰する」と本気で信じ込んだ末に銅の高騰を見越して10円玉貯金を始めていると聞き、こういう時どんな顔をすればいいのかわからないの。

435

映画D&Dで聖騎士ゼンクを演じられた御本人が「日本で自分がセクシーパラディンと呼ばれている」ことを把握した模様。

436

「一流の営業マンは天丼を食べる時に衣を剥がして食べる」という5年前の記事が流れてきたのだが、その理由が「定食屋が古い油を使っていたら腹を壊すかも知れない」だったので「それなら天丼を食うな」という結論に達してしまう。

437

「紅の豚」の婆ちゃん達は味わい深かった。

#映画の中の忘れられないババア

438

そもそも女性に話しかけられない

#女性に言われて辛かった言葉選手権

439

突発的な出来事に対し、反射的にスマホを持って集まってしまう群集心理を悪用した事件が今後も起こるやも知れぬ。事態がわからなければとにかく逃げろ。

441

442

「なぜノルウェー産の鯖は脂が乗っていてうまいのか」という謎は「脂が乗っている時期にしか獲らないから」という理由だった。

(年間漁獲量が厳密に決まっているため、売れる時期にしか獲らない)

umito.maruha-nichiro.co.jp/article24/

443

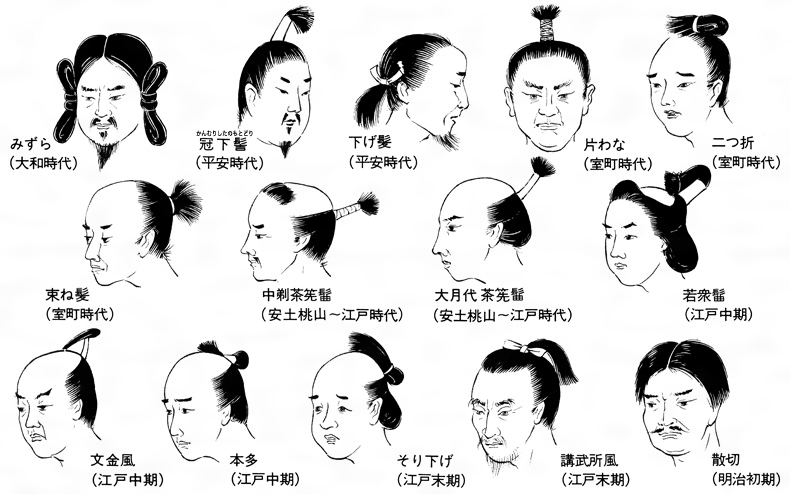

少し前に「最近の大河ドラマに登場する武士が月代を剃っていない」という指摘を目にしたが、大河のみならず最近の時代劇では出仕している武士でも総髪姿がちらほら見受けられる。若手俳優の月代姿をイメージダウンと嫌う向きがあるのか、それとも月代自体が特異な風習と見られるようになったのか。

446

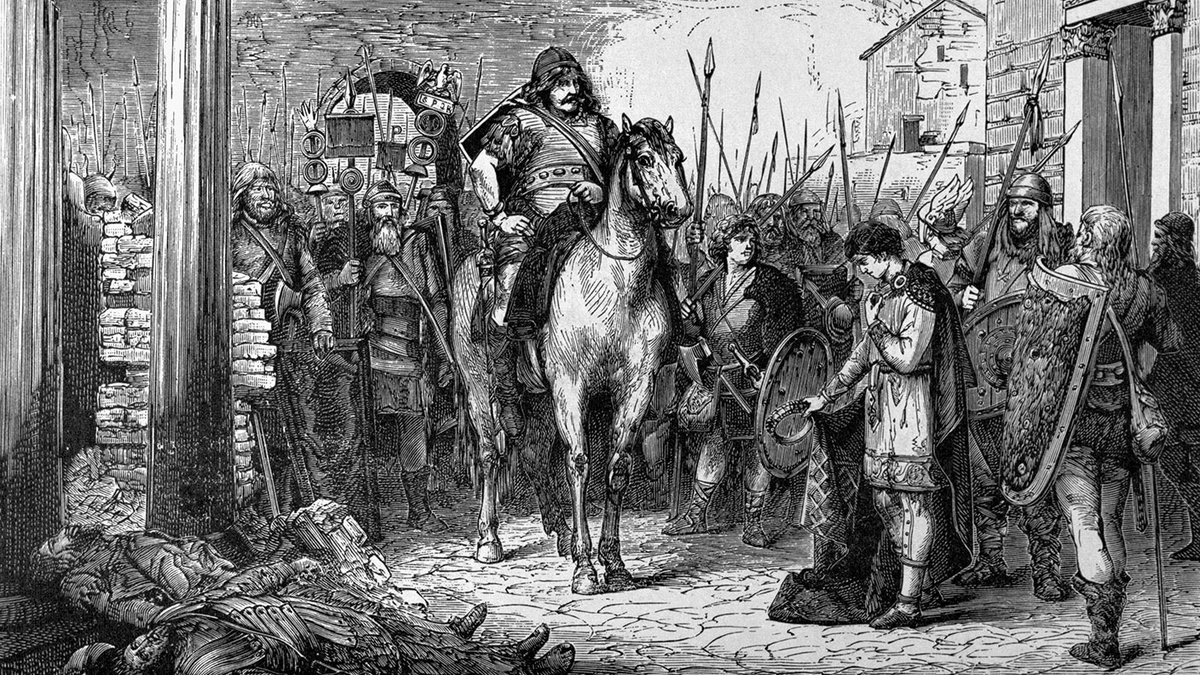

朝倉征伐のため北上する織田軍のイメージ

#どうする家康

447

なお酒井忠次は事あるたびに「海老すくい」を踊ったといわれ、後年北条家との同盟の際にも北条の諸将の前で踊りを披露している。もう外交などどうでも良く、本人はただ踊りたかっただけではないか。

#どうする家康

448

「徳川様といる時だけでござる、我が殿が機嫌が良い時は」

しっかりアフターフォローしてくれる柴田勝家、織田家の大番頭という感じで好感度が高い。

#どうする家康

449

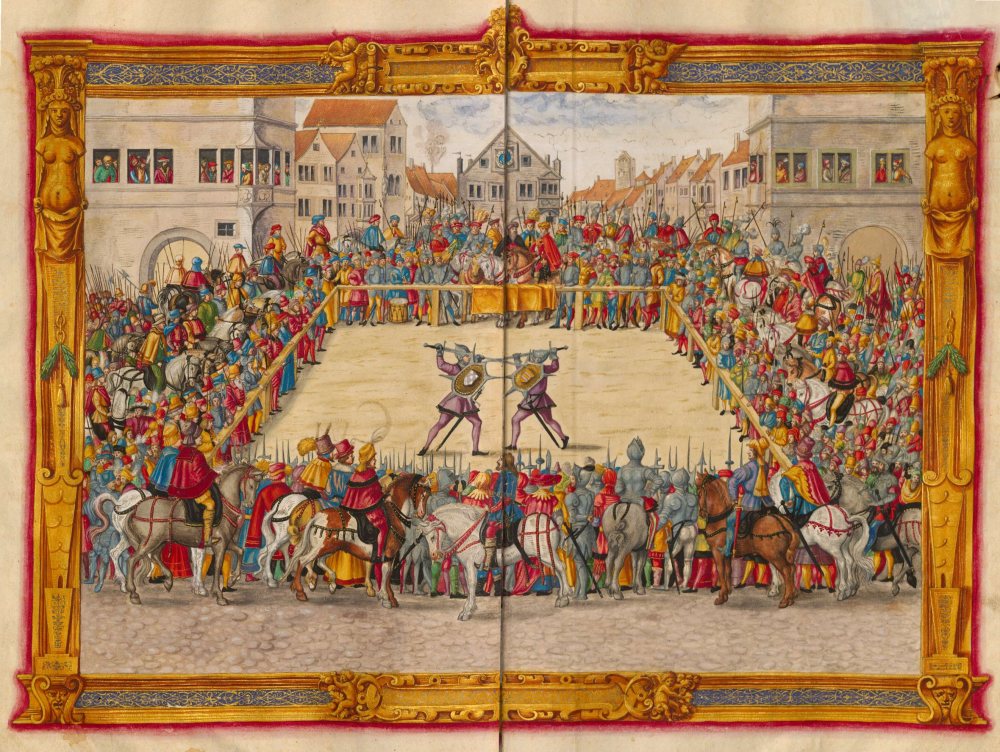

撤退する信長のイメージ

#どうする家康