476

実際には、源三郎は今川氏真の人質として駿河に赴いており、武田の駿河侵攻の際に甲斐へ連行されて武田の人質となっている。

#どうする家康

477

松平源三郎は甲斐から三河に脱出したが、雪山を踏破したため両足の指を凍傷で失った。また後に35歳の若さで病没したのは、この脱出行の心身の負担が相当なものであったことを物語る。

#どうする家康

478

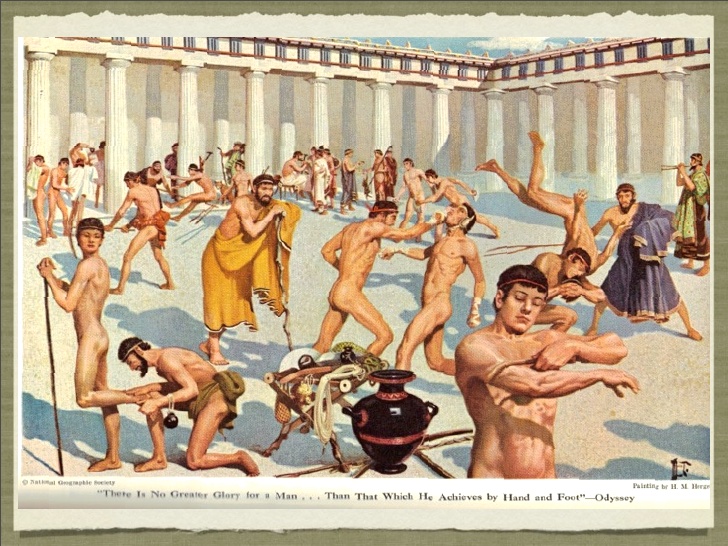

スパルタの教育。

ほぼ武田家。

#どうする家康

479

「どうする家康」で西上作戦を決行する武田軍を「300」に例えると「やたら兵力が多いスパルタ軍」である。

#どうする家康

480

ここまでモンスターのような武田家中を見せられ続けると、改めてこういう連中と同盟を結んで対等にやり合っていた太守様は偉大だったのだと思い知らされる。

#どうする家康

481

某コメンテーター氏による「米作りをやめて小麦を作れ」に対して多くの方々が声を上げているのは、米という食物がただの栄養源ではなく、我々の生き方そのものに密着した存在だったからではないか。聖書の「日々の糧」はパンだが、米もまた同様に「日々の糧」なのだろう。

482

483

絶対に笑ってはいけない神君伊賀越えが見られる

#雑な説明で好きな大河ドラマを紹介する

484

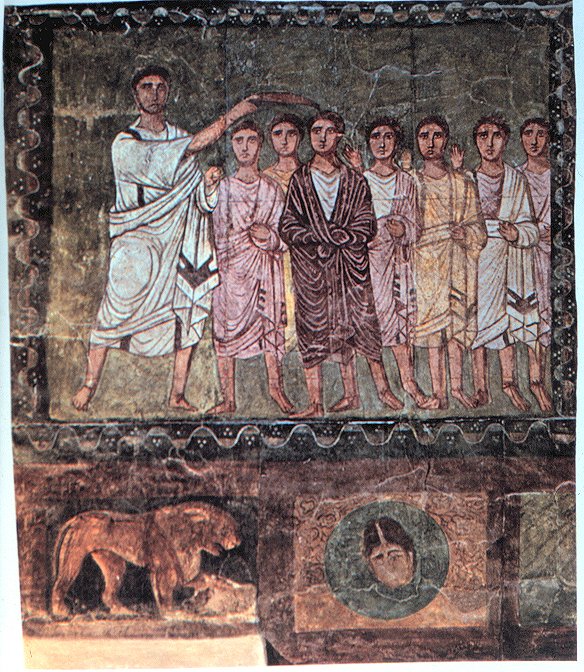

自分は頭の中がハッピーセットなので、特定の時代を「暗黒時代」と定義する史観に懐疑的ではある。どういう時代でも悪いところや絶望はあった反面、楽しみや喜び、希望も存在していたはずなのである。

485

486

488

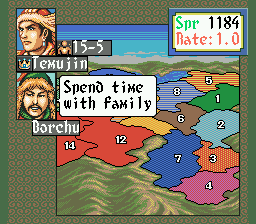

ローマのテルマエから諏訪湖にタイムスリップしてしまい、自分によく似た男とその配下の蛮行を見てドン引きするルシウス・モデストゥス。

#どうする家康

489

SNSを眺めていると「瓶詰めした生野菜を数日持ち歩くジャーサラダ」や「手の常在菌で発酵させる酵素ジュース」などの生物兵器案件に遭遇するが、その後大流行することもなく沈静化しているところを見ると、ハマった人々は飽きたのではなく淘汰されてしまったのではないかという疑いを抱く。

492

494

496

遼陽会戦でコサック騎兵と戦う武田騎馬軍団のイメージ

#どうする家康

497

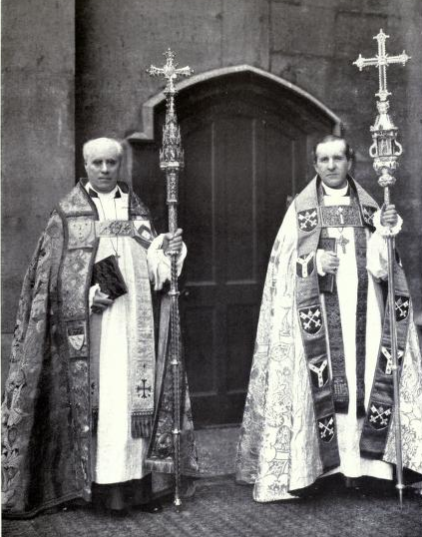

今回から本多忠勝は面頬を着けているが、長篠合戦図屏風でも面頬姿の忠勝が描かれている。

#どうする家康

498

なお、鳥居忠吉の爺様は武田信玄の西上作戦が始まる少し前、元亀3年3月25日に没している。

#どうする家康

499

近年、武田軍が浜松城を通り過ぎた理由として浜名湖畔の堀江城を攻略し浜松城への物資補給を絶とうとしたという説が挙げられる。家康が不利と分かっていて出陣したのは武田の挑発に乗ったと考えられるが、同時に兵糧攻めを恐れたともいう。

#どうする家康

500

三方ヶ原の合戦において、徳川軍は鶴翼の陣、武田軍は魚鱗の陣という定石から外れた陣形を敷いている。徳川軍は劣勢の兵力を大きく見せるためとされ、武田軍は徳川軍の中央を粉砕することで家康の首を狙っていたとされる。

#どうする家康