76

これ、全部実話だからな。

77

この手の“校正”で元作品の意図が失われてしまった有名な例としては、『不思議の国のアリス』1896年版の序文がある。 twitter.com/kawai_shichite…

78

それに対してクロロホルム麻酔法の発見者J・Y・シンプソン卿は、同じく創世記にある神がアダムを「深く眠らせて」肋骨を引き出したくだりを引用して反論した。

「私達の前に偉大な実例が示されているのに、どうして宗教上の理由で女性たちを肉体上の苦痛から救い出すのに反対する必要があるのか?」

79

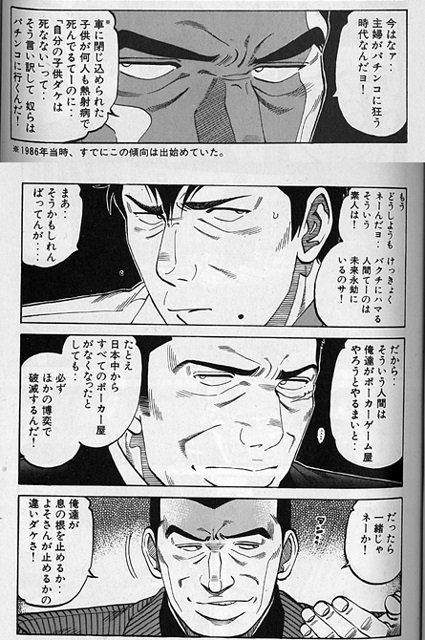

元ネタは作・木内一雅/画・渡辺潤の『代紋TAKE2』

#原作の隣に自分の作品を貼る

確かソシャゲにコンプガチャ規制が入った時に描いたネタ。

80

個人的には機械で作られたエロCG集が市場を席捲するのは最初のうちだけで、いずれ通常スペックのCPUでも動かせる画像生成AIがパッケージ化されて出回れば、「おかずは手元で作るもの」というのが常識になるのではないかと予想してる。

81

実際、昔の創作の方が時代考証はいい加減で、むしろ今の書き手や読み手は時代考証にこだわり過ぎてると思うことさえある。>RT

82

確かにアメリカには手塚治虫はいないし、藤子不二雄も石ノ森章太郎もいない。

だけど日本にはウィル・アイズナーはいないし、ハーヴェイ・カーツマンもジャック・カービーもいないのだ。

83

この短篇、私はこれまで普通に「いい話」だと思ってたのだけど、RTの中に「ラストの一コマでゾッとした」という感想があり、「そういう観点もあるのか!」と(皮肉や変な意味抜きで)膝を打った。 twitter.com/doraemonChanne…

84

用語「ユートピア」の語源となったトマス・モアの『ユートピア』にしてから、「全国民が同じ衣服を着用している」「食事は定刻に会館に集合して食べる」「余剰人口は地方に送り込まれる」「あらゆる行為は衆人環視のもとで行われる」と、現代人の目から見ればディストピア的な部分が数多くあるし。

85

コナン・ドイルに「北極星号の船長」という雪女みたいな物の怪が出てくる短篇があって、私これ漠然とラフカディオ・ハーンの「雪おんな」から想を得たものじゃないかと考えてたのだが、調べてみたらドイルの短篇の方が20年も先に発表されてた。

86

昔、

「『闘将!!拉麵男』は各エピソードごとに異なるパラレルワールドでのラーメンマンの活躍を描いた物語だと考えれば、作中の描写を矛盾なく説明できる」

という卓見を読んで、はたと膝を打ったことがあります。

87

この「人間の三大欲求は食欲・睡眠欲・性欲」の元ネタって、アーユルヴェーダ(インド医学)の経典『チャラカ・サンヒター』で「生命を支える三つの柱」として挙げられている「アーハーラ(滋養)」「ニドラー(睡眠)」「ブラーマ・チャーリャ(性的節制)」じゃないかしらん。 twitter.com/yaranaiman_bot…

88

だけど一方では、英雄的な行為や高潔な行為に身を捧げる人物が出てくる創作物もたくさん読んでいて、しばしばそういう作品は、先の「女性や子供に非道な行為が行われる作品」と同一の作品でさえある。

89

で、「他人を不幸に陥れて喜ぶ人間と、他人の幸福を願い行動する人間の、どちらになりたいのか?」と質問されたら、いかなる時でも後者でありたいし、前者には死んでもなりたくない。

たとえ、その理想を日常的に実践するのがいかに困難であっても。

90

「初出探し」というのは、しばしばこの手の不毛なこじつけに陥りやすいと思うのだ。

91

更にポイント高いのは、最後に主人公が電子頭脳の技師を志し、デザイナーである未来の自分の助手になるという決断を下す場面で物語が締めくくられることで、「闇雲に機械を拒否するのではなく、人間と機械の二人三脚で新たな芸術を作り上げていく未来像」が提示されているところだ。

92

野田昌宏の『SF英雄群像』によれば、1930年代以前のSFでは宇宙船の開発が科学者個人の発明として描かれてるパターンばかりなのは、当時は“宇宙旅行”みたいな夢物語が国家規模で行われるなんてことは、リアリティが無さ過ぎて到底読者に受け入れられなかったからだとか。 twitter.com/seabuki/status…

93

どうやら「人間ではない語り手の正体がラストで明かされる」というのは、初心者が真っ先に思い付く「斬新なアイデア」だったらしい。

95

「いや、これらは元の語源から離れた一種の訳語として使われてるのであって……」と答えるのかもしれないが、それなら「無鉄砲」や「伊達者」だって同じだろうに。

96

ところで「タイトルは思い出せないけど星新一で見たような気がする」というコメントは、そろそろ法律で取り締まって欲しい。

97

私、世代的に「敵にも敵の事情があり、民衆が巨大ロボットの足元で死んでいくようなリアルな戦争を描いたロボットアニメは、ガンダムが最初だった」みたいなリアルロボット史観を無邪気に信じてたんで、ボルテスVやザンボット3を初めて見たときは驚いた。 twitter.com/sasamotoU1/sta…

98

以前に『赤毛のアン』のダイアナが金髪にされてる絵本について似たようなことを語ったけど、私が児童向けリライトの挿絵で大事だと思うのは、挿絵画家がちゃんと原典を理解しているか、理解している人から発注を受けているかどうかで、それができてない本は萌え絵だろうがそうでなかろうがダメだ。

99

もちろん、こういうのに対し「『ぶつ森』を自分たちの主張のダシにするな!」と怒るのはわかる(私もそう思う)。だけど、「PETAがぶつ森をバッシングしてる」というのは違うと思う。

……と言うか、この記事書いた人、明らかにリンク先の英文ページ読んでないよね?

100