326

327

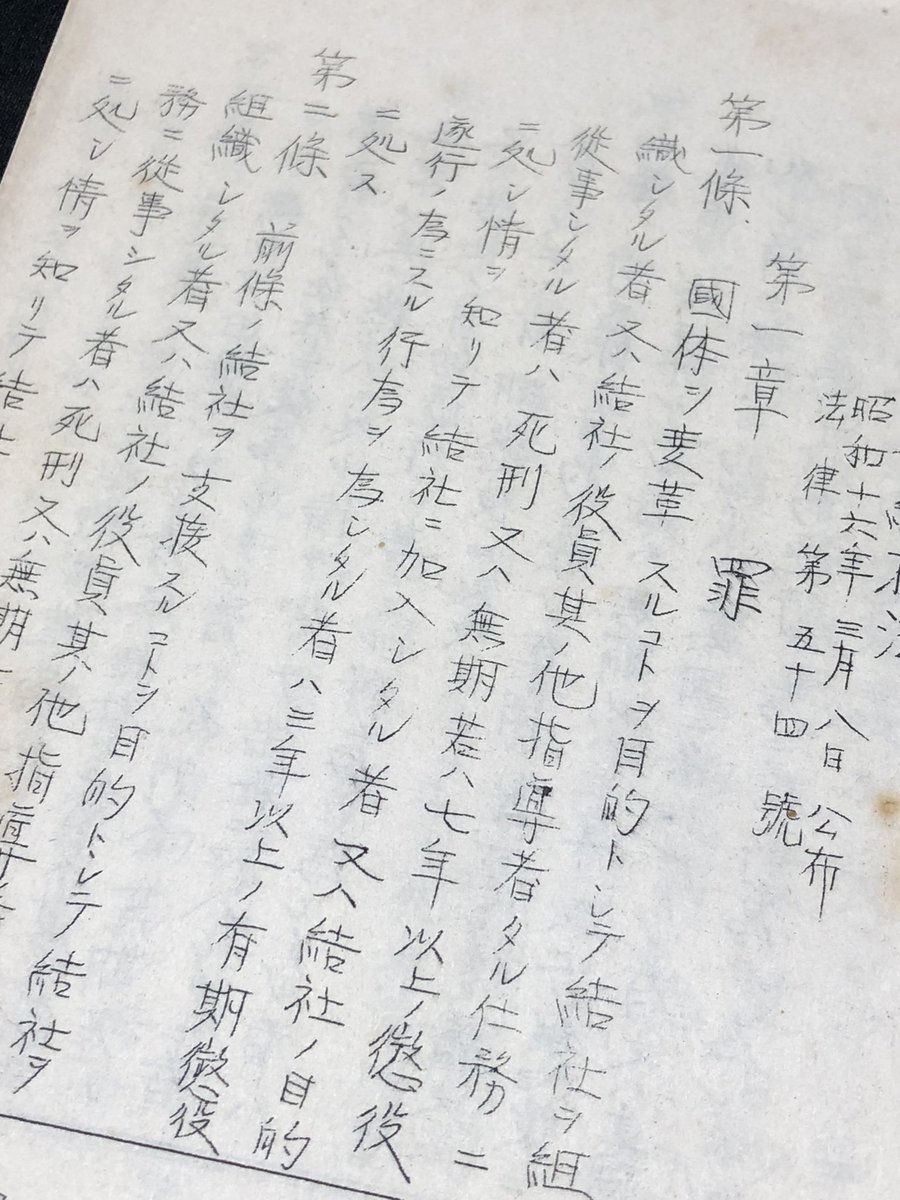

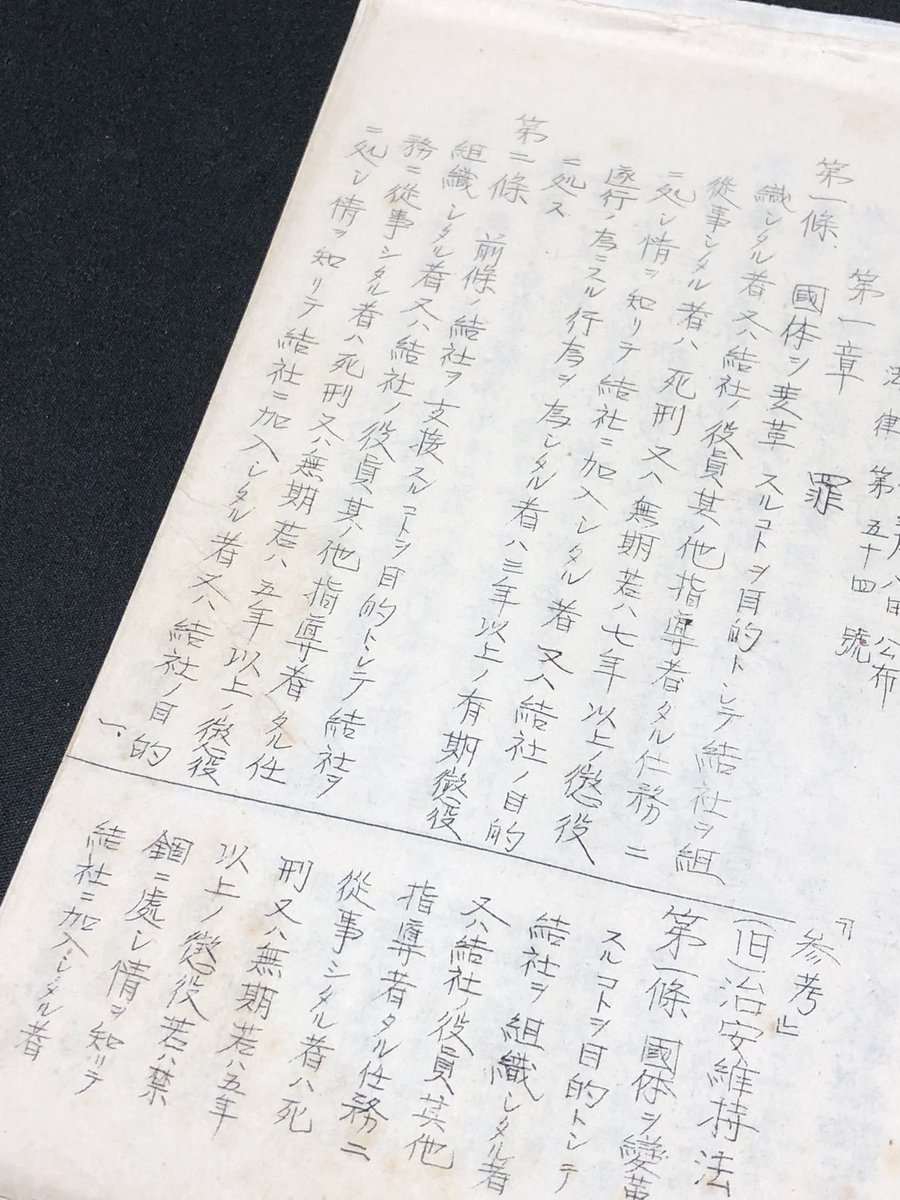

「軍の論理」が政治を覆い、文民統制が揺らぎつつある現状が危ういーと的確な警鐘。

〈社説〉防衛省世論工作 思想良心の自由を侵す|信濃毎日新聞デジタル 信州・長野県のニュースサイト shinmai.co.jp/news/article/C…

328

329

330

331

332

関東大震災関連本を読んでますが、その体験、見聞の凄惨さに泣けて泣けて。。

歴史修正主義の方とかは、個人の記録を軽視しますが、関東大震災の特に虐殺の公式記録と実態の大きなズレを見ると、戦時下の出来事とかも、公式文書とそのほかの様々な資料の付き合わせがいかに大切か、実感できます。

333

334

335

労働を支える魚肉ソーセージ、軒並み70グラムから60グラムに切り替わってきてる( ゚∀ ゚)

336

信濃毎日新聞デジタルの記事です。登録だけで読めますので、是非!

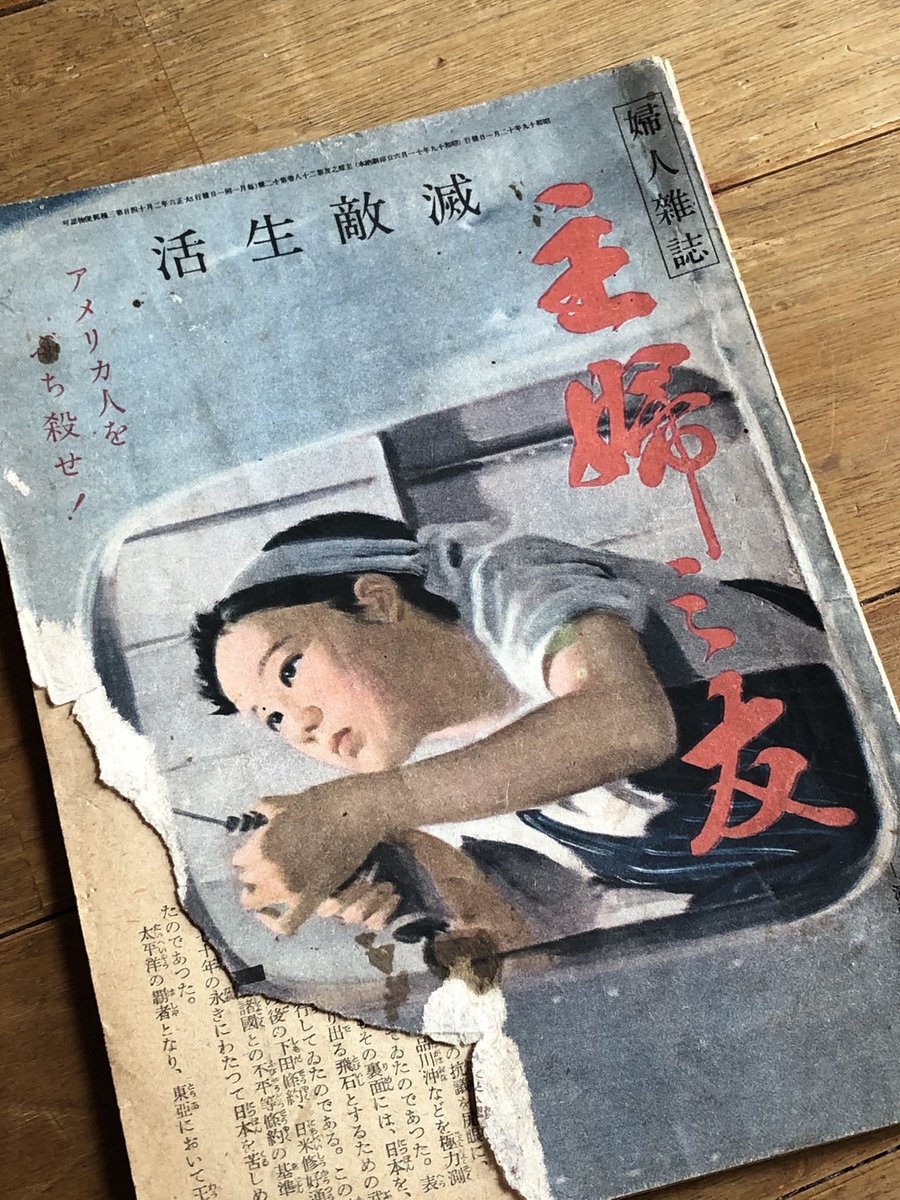

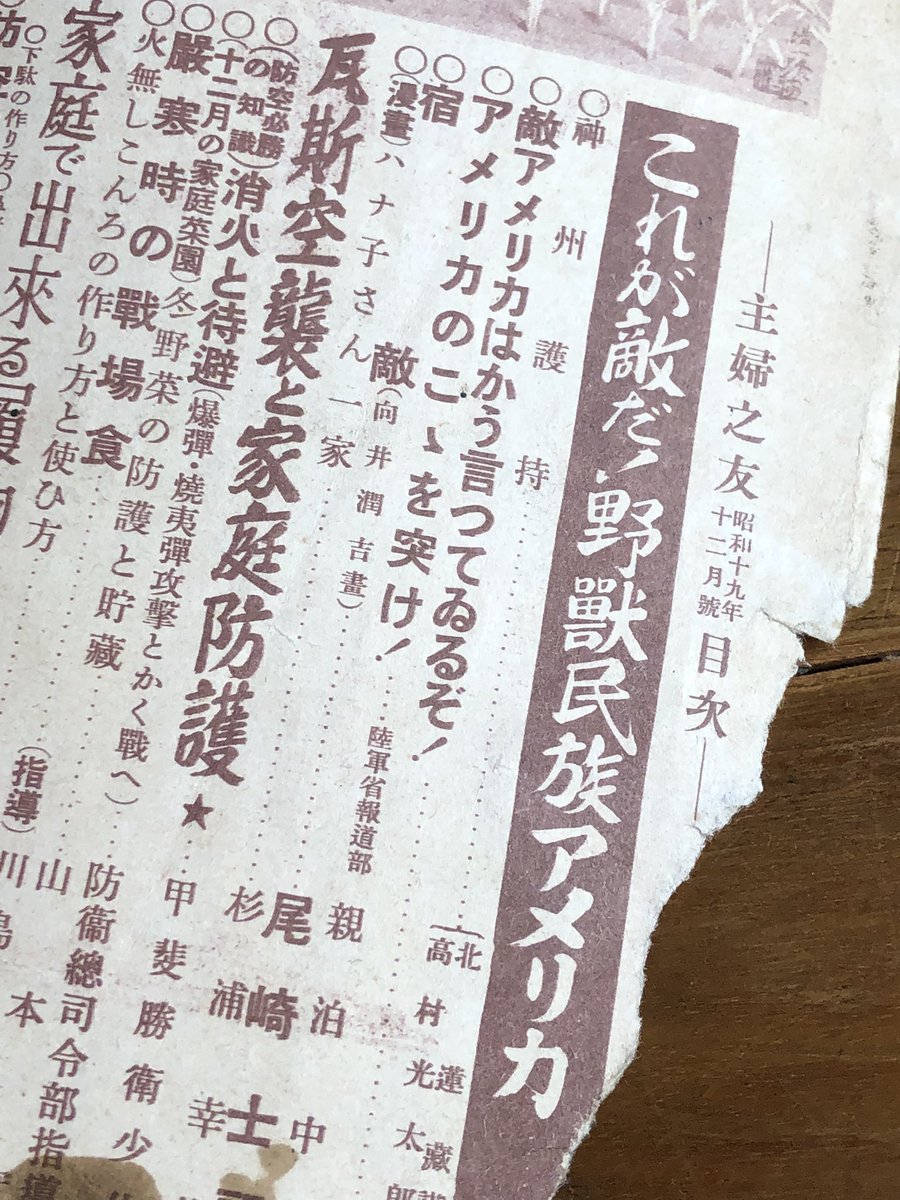

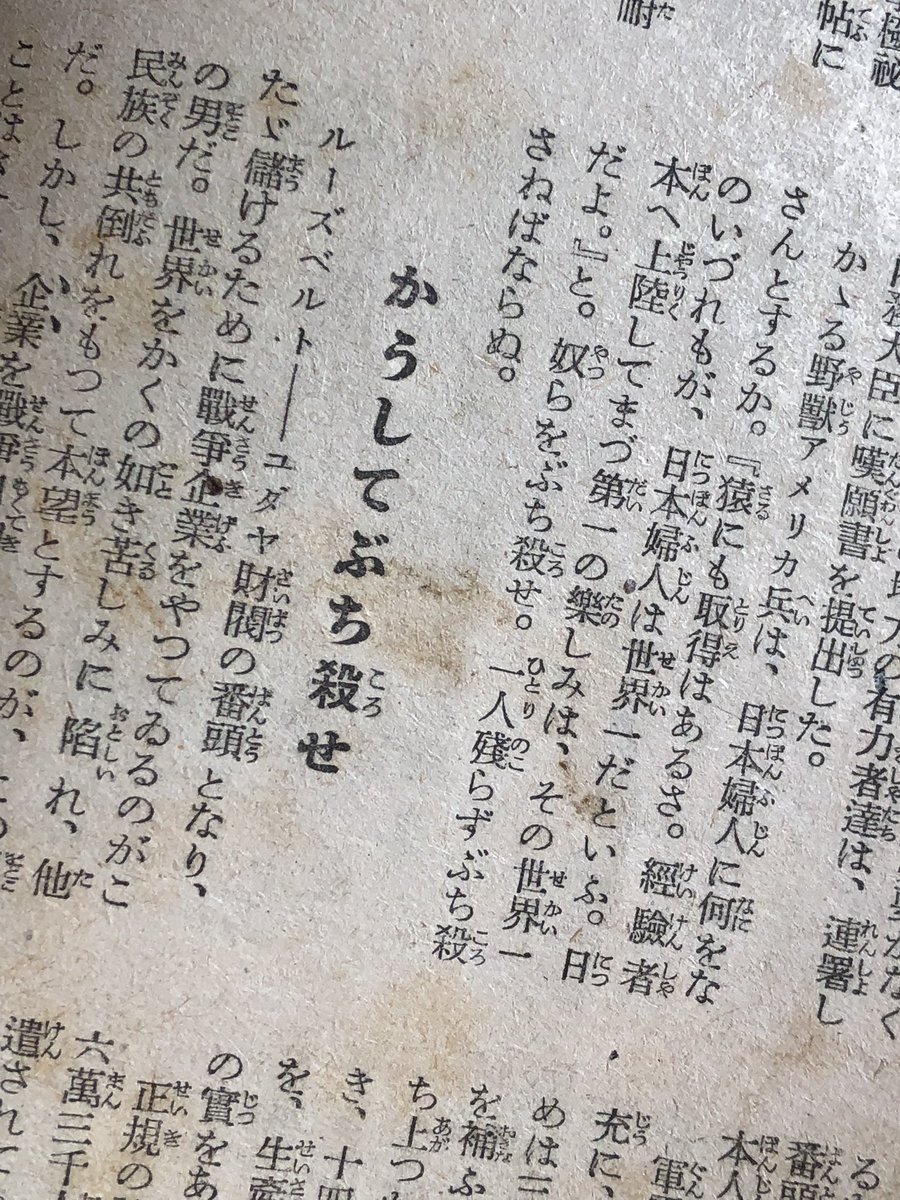

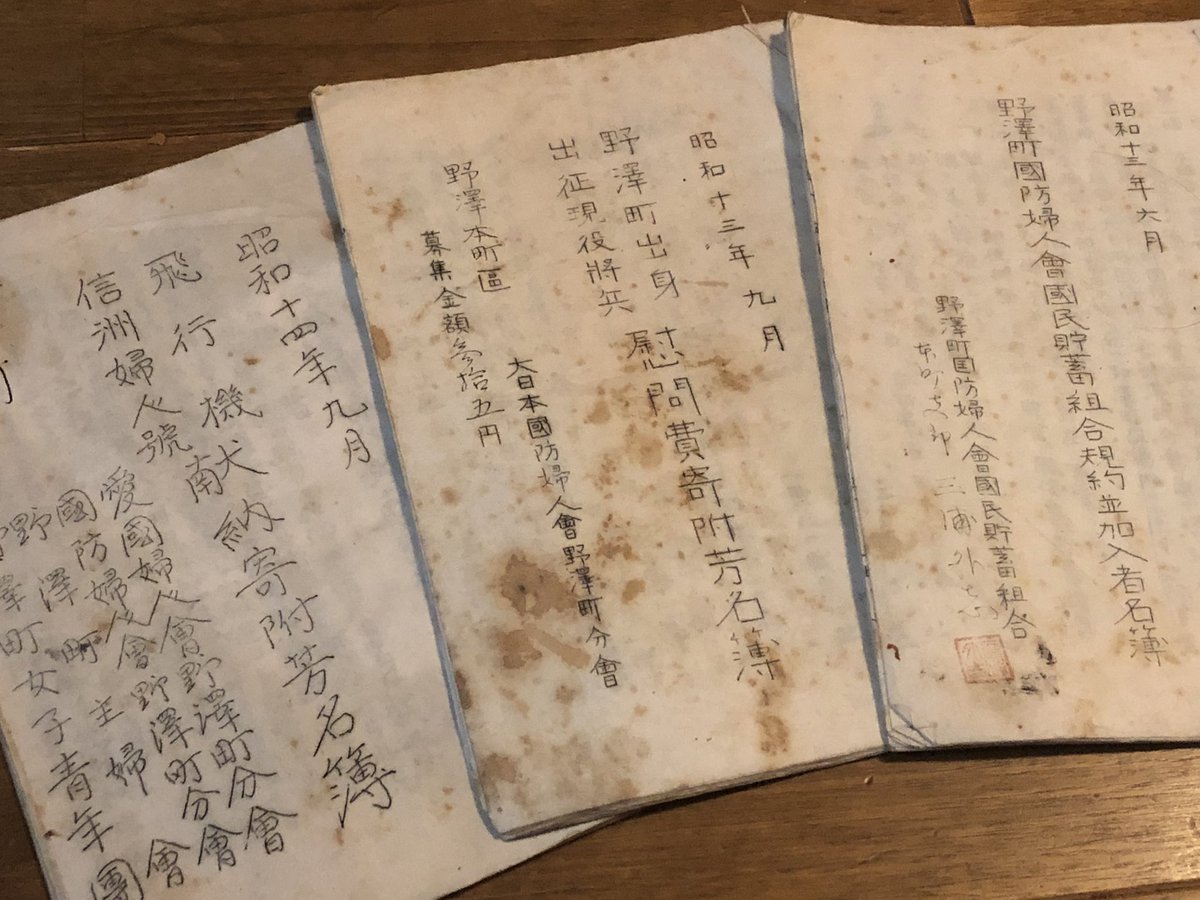

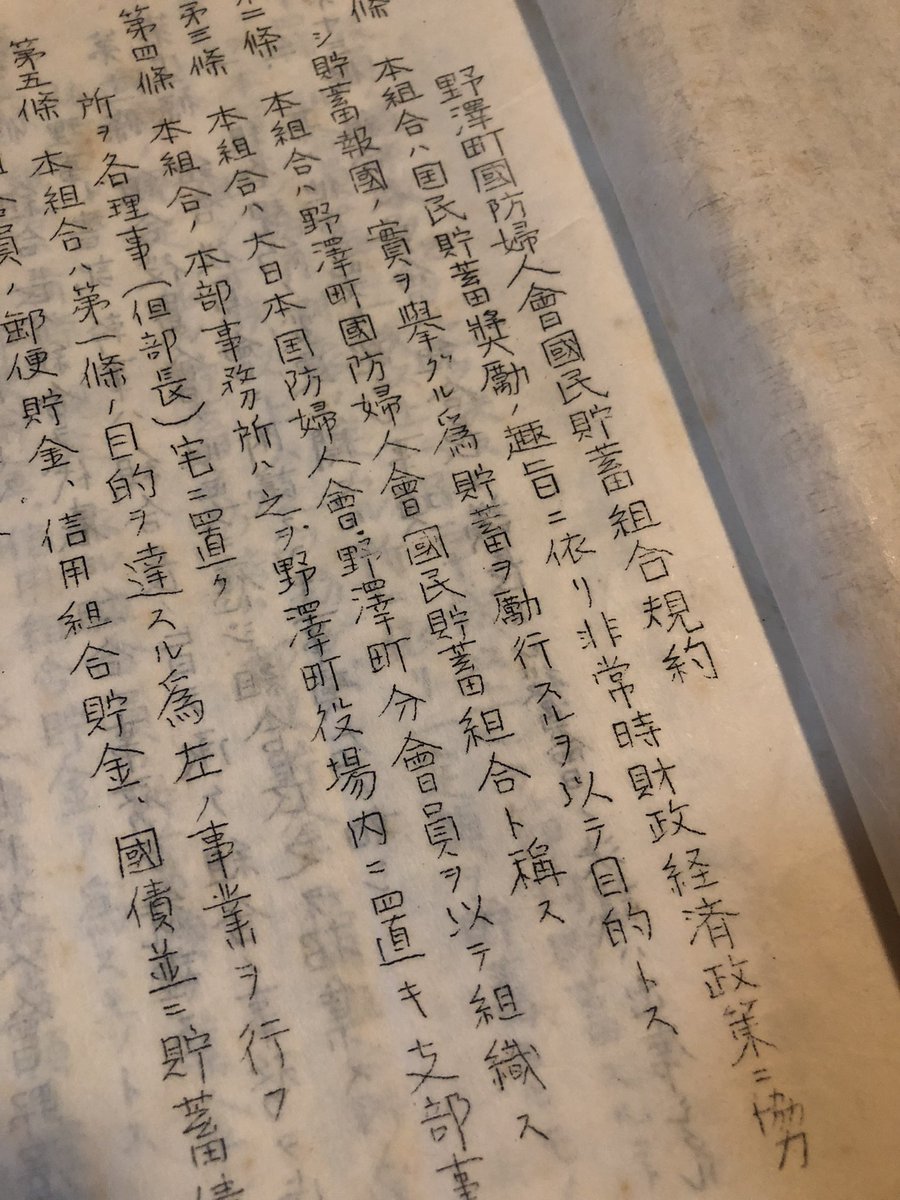

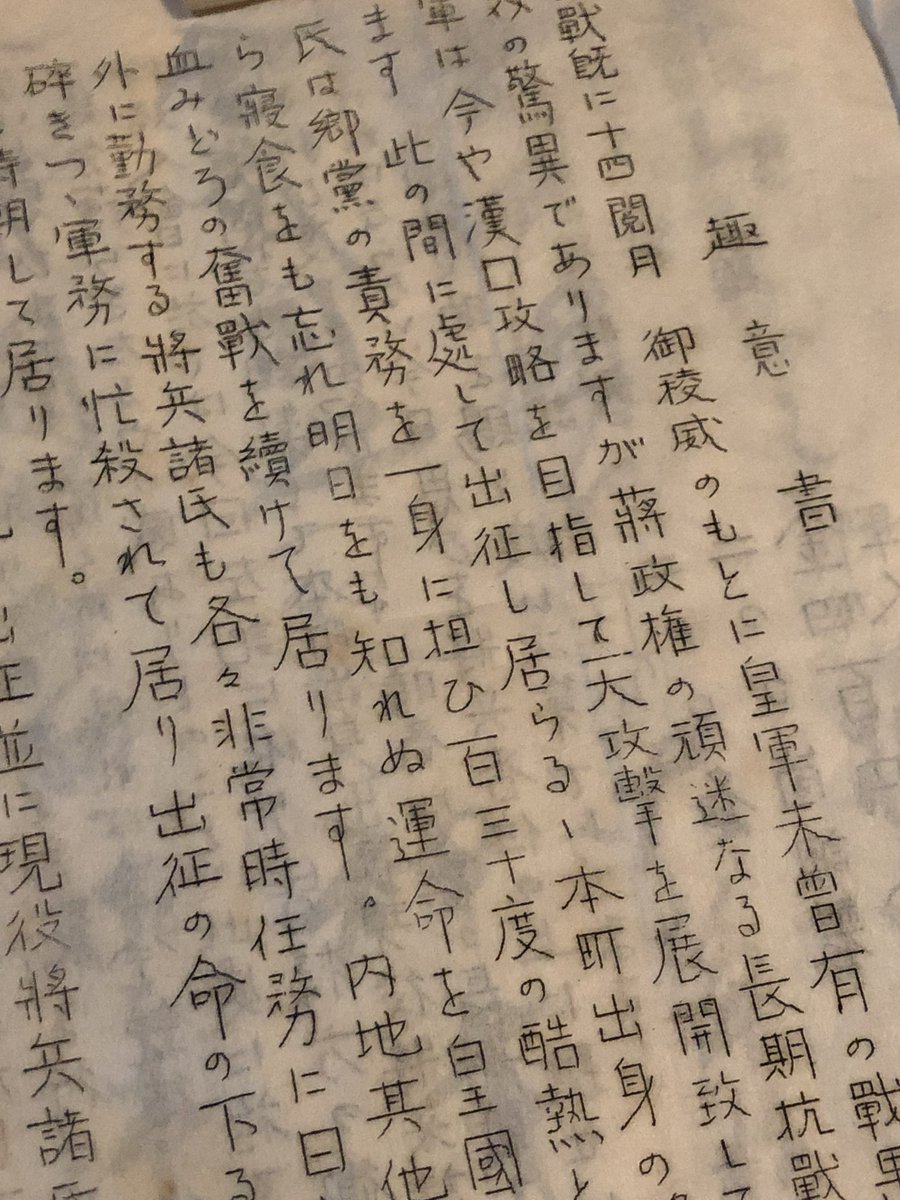

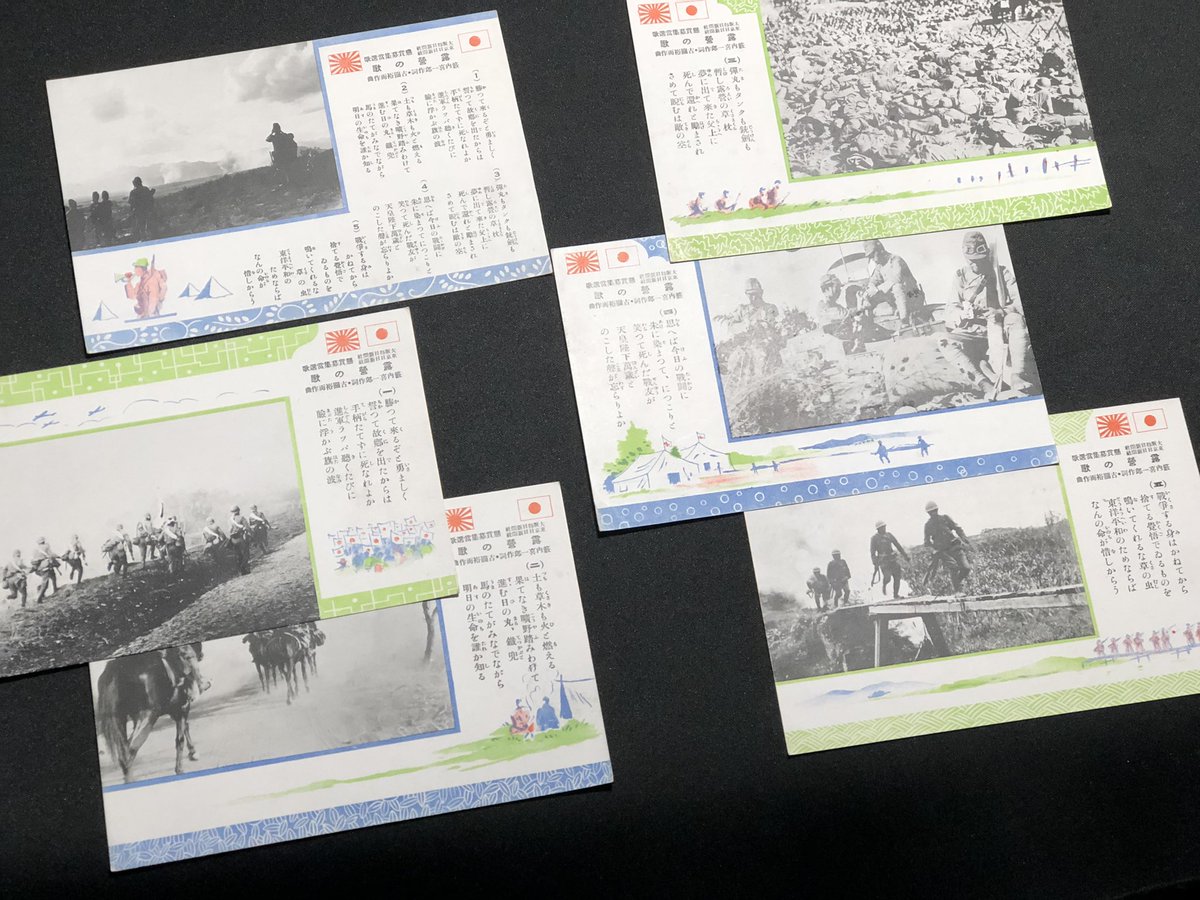

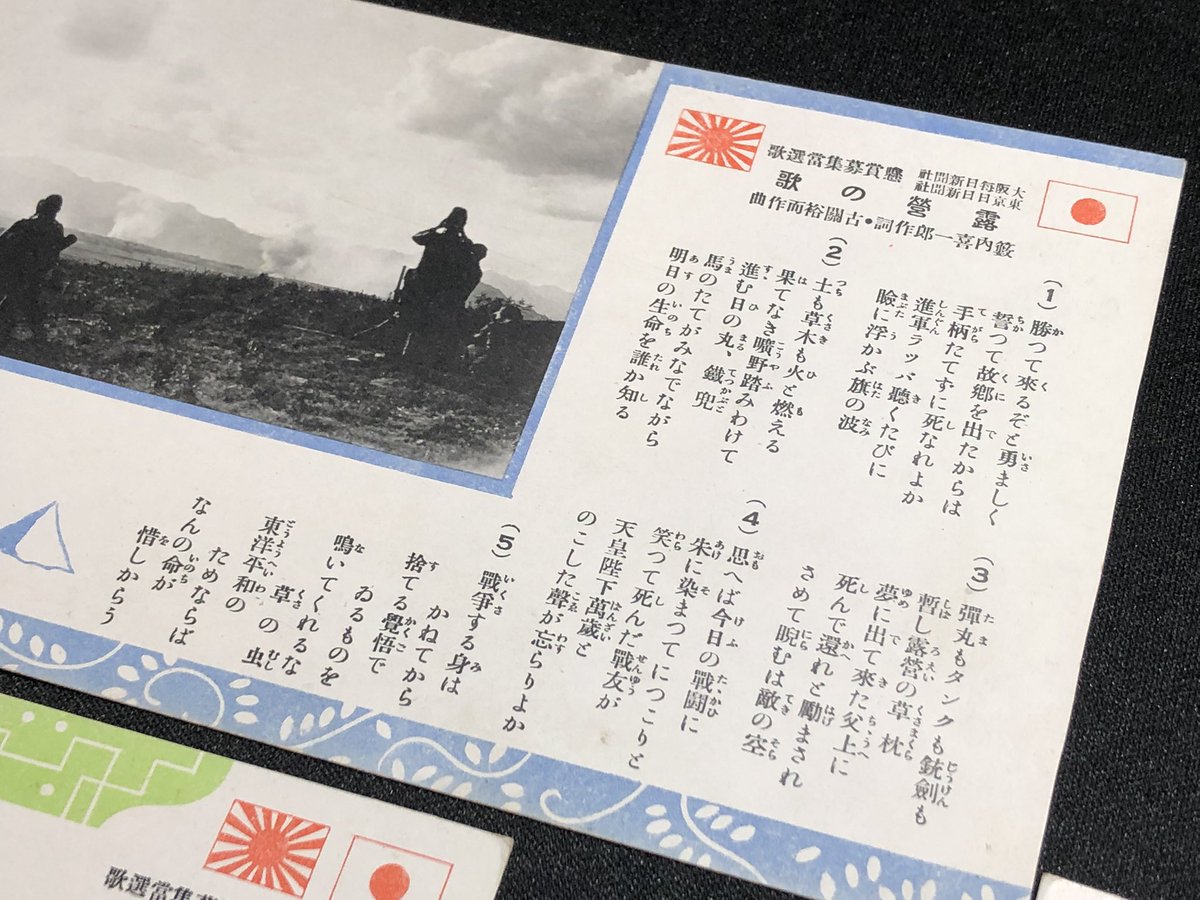

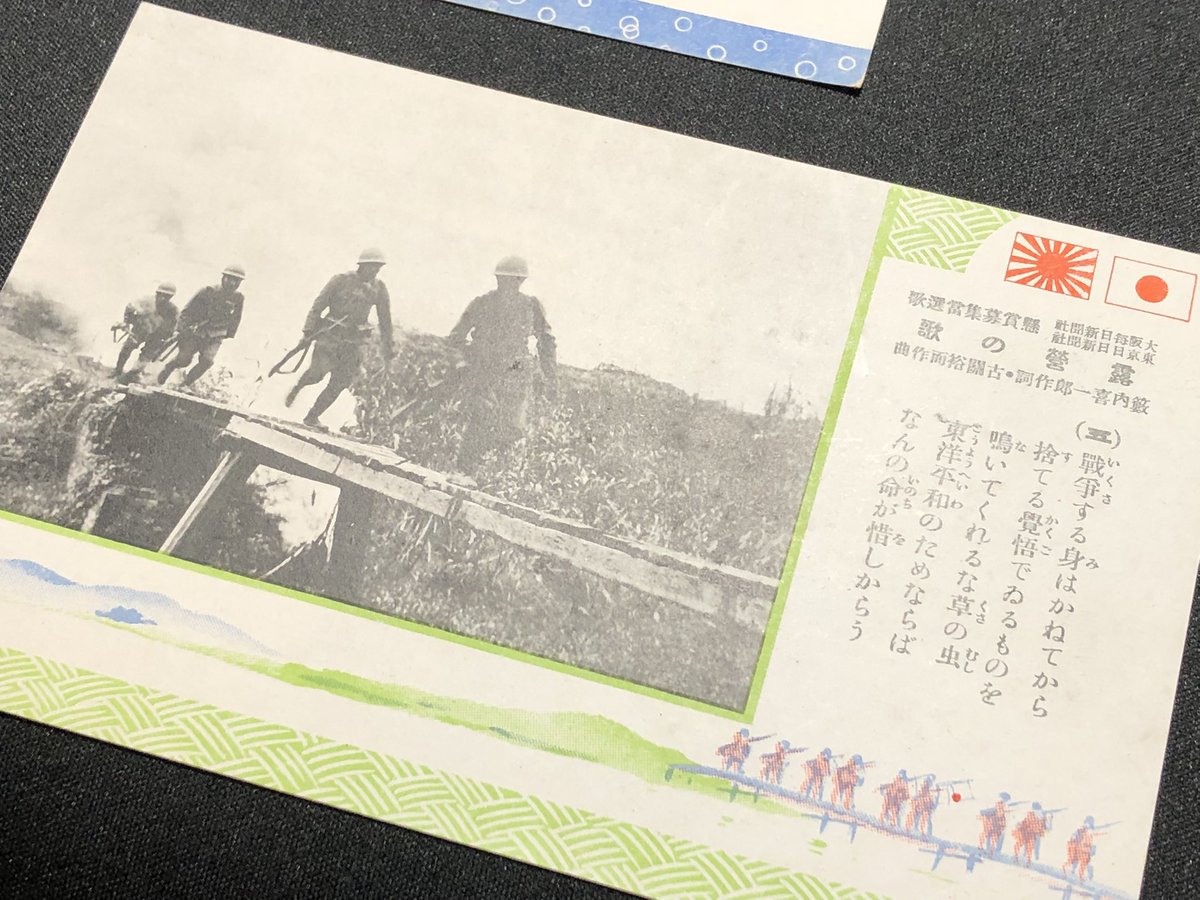

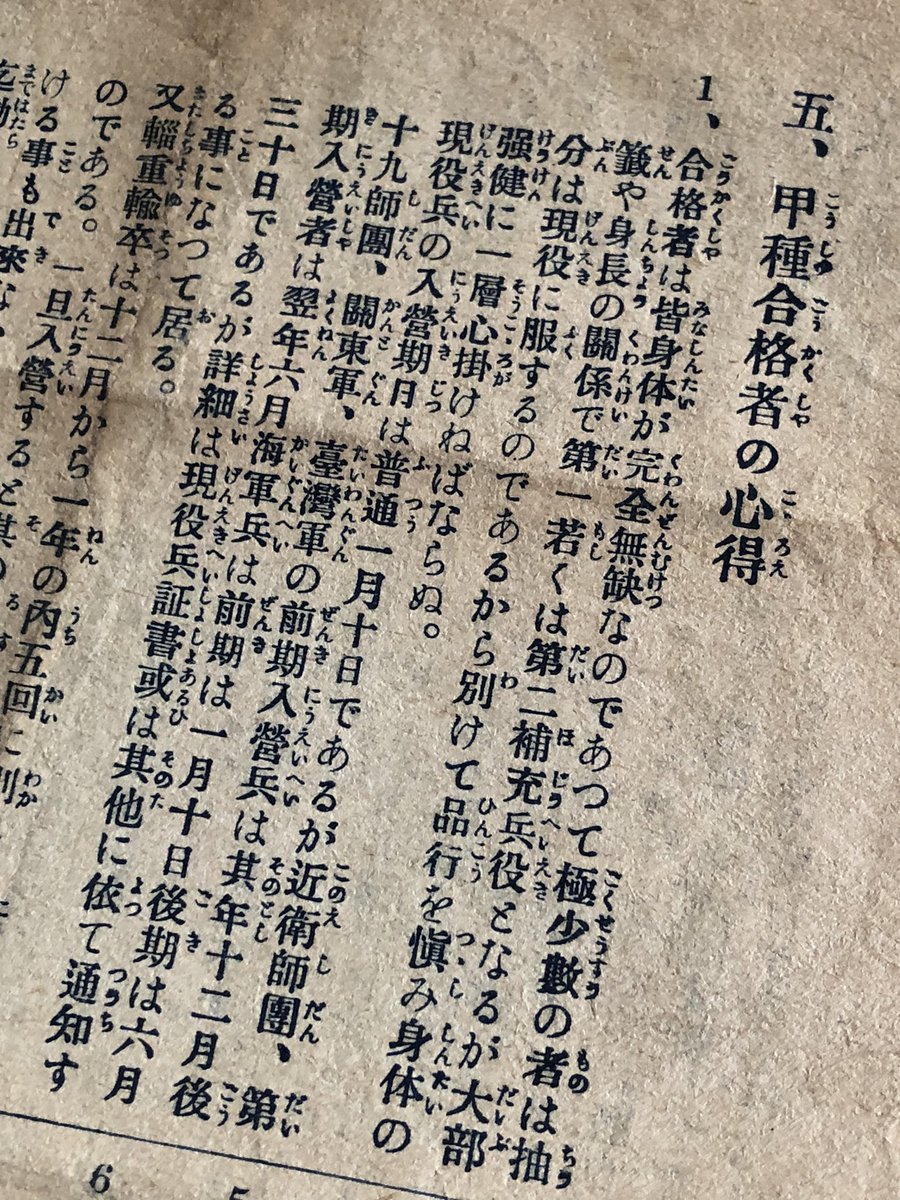

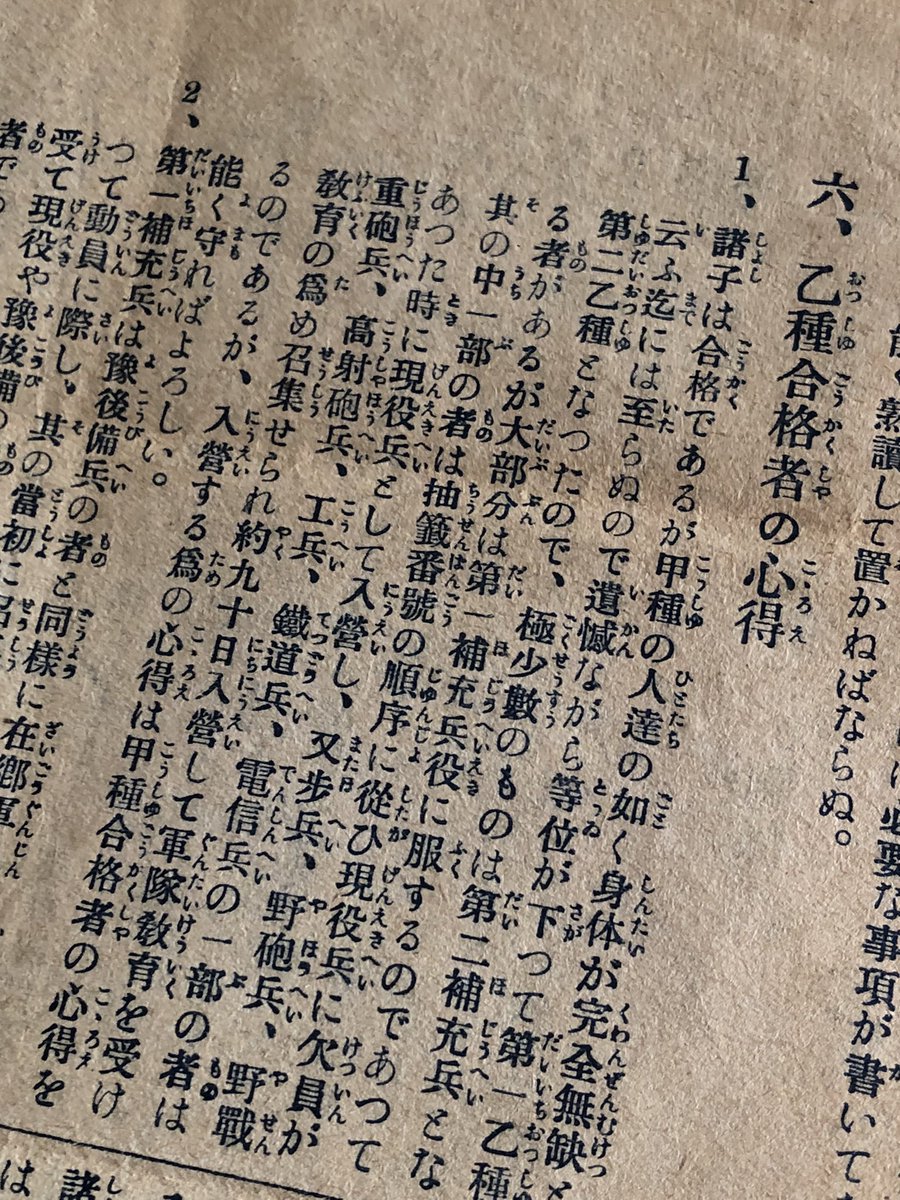

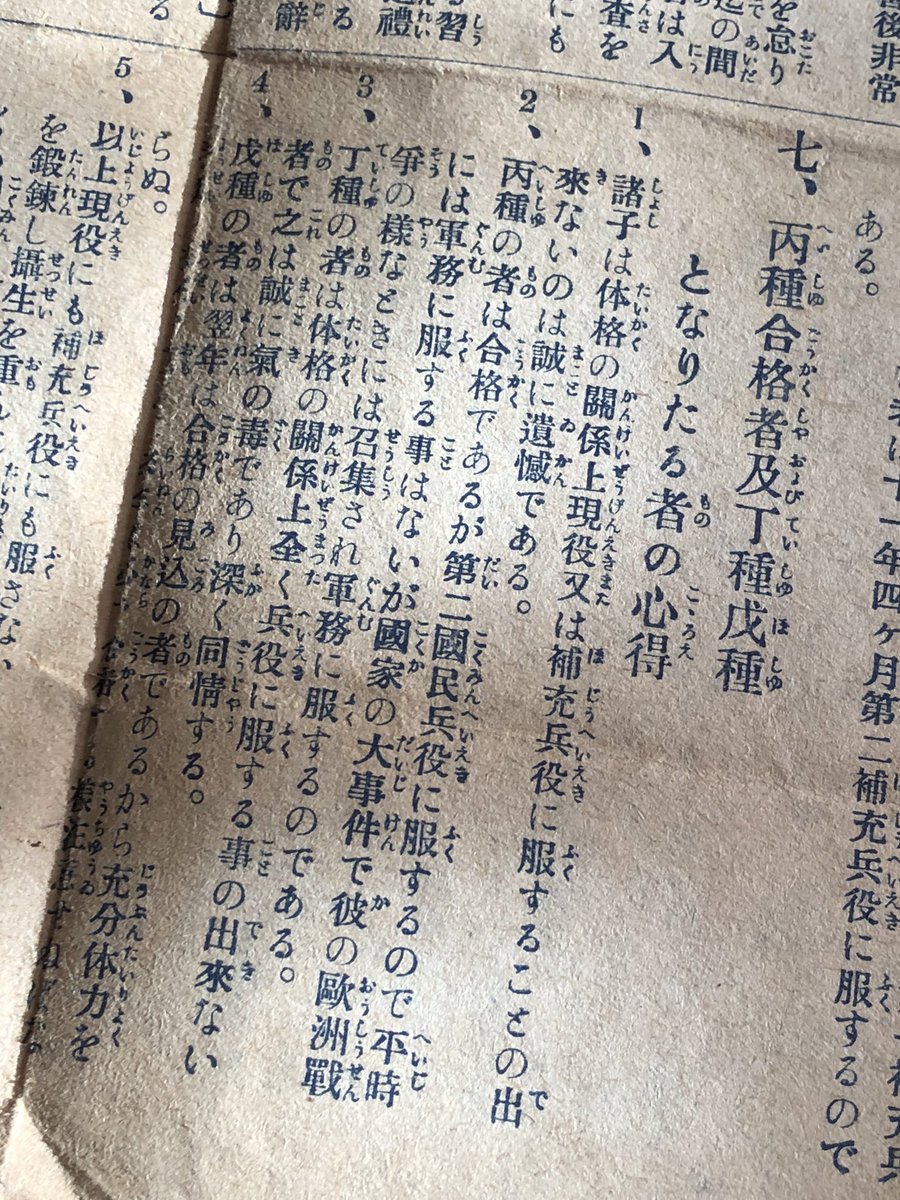

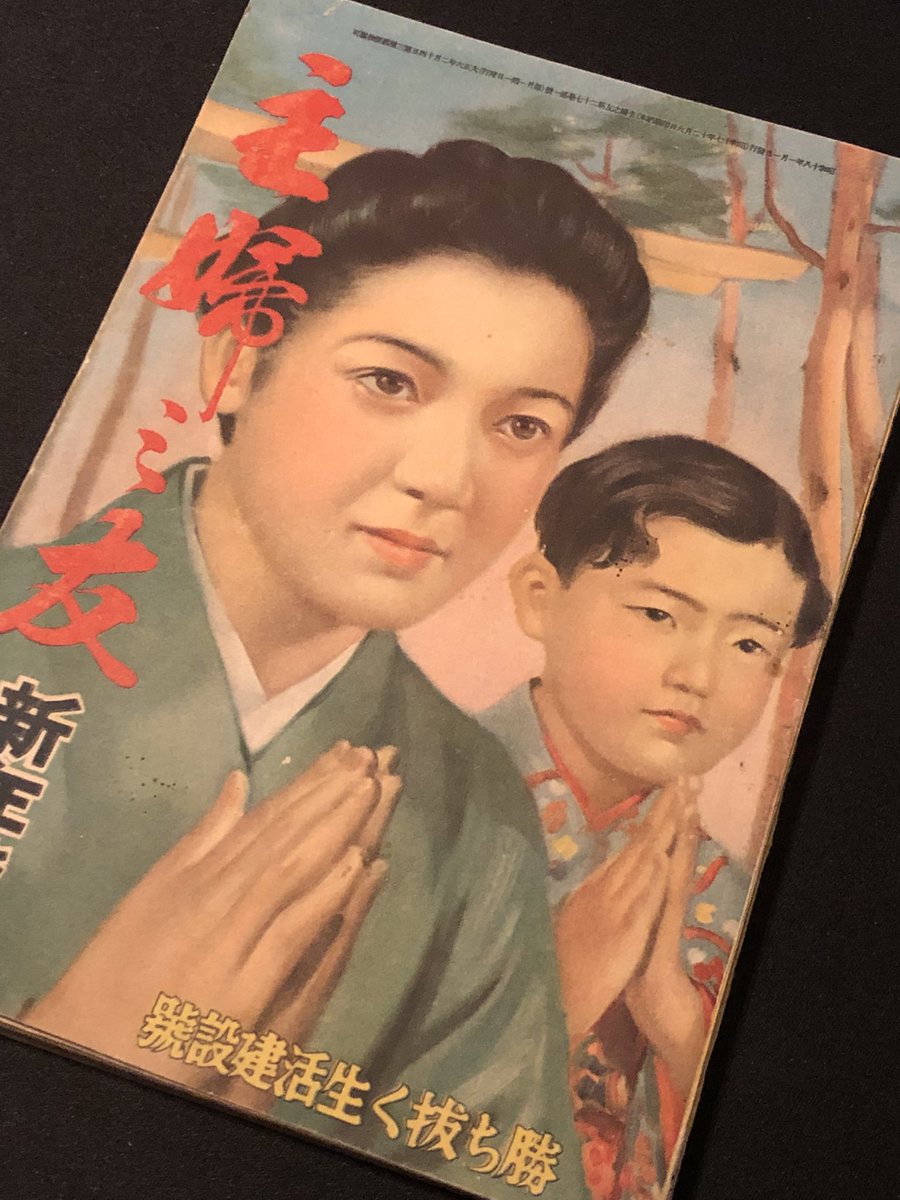

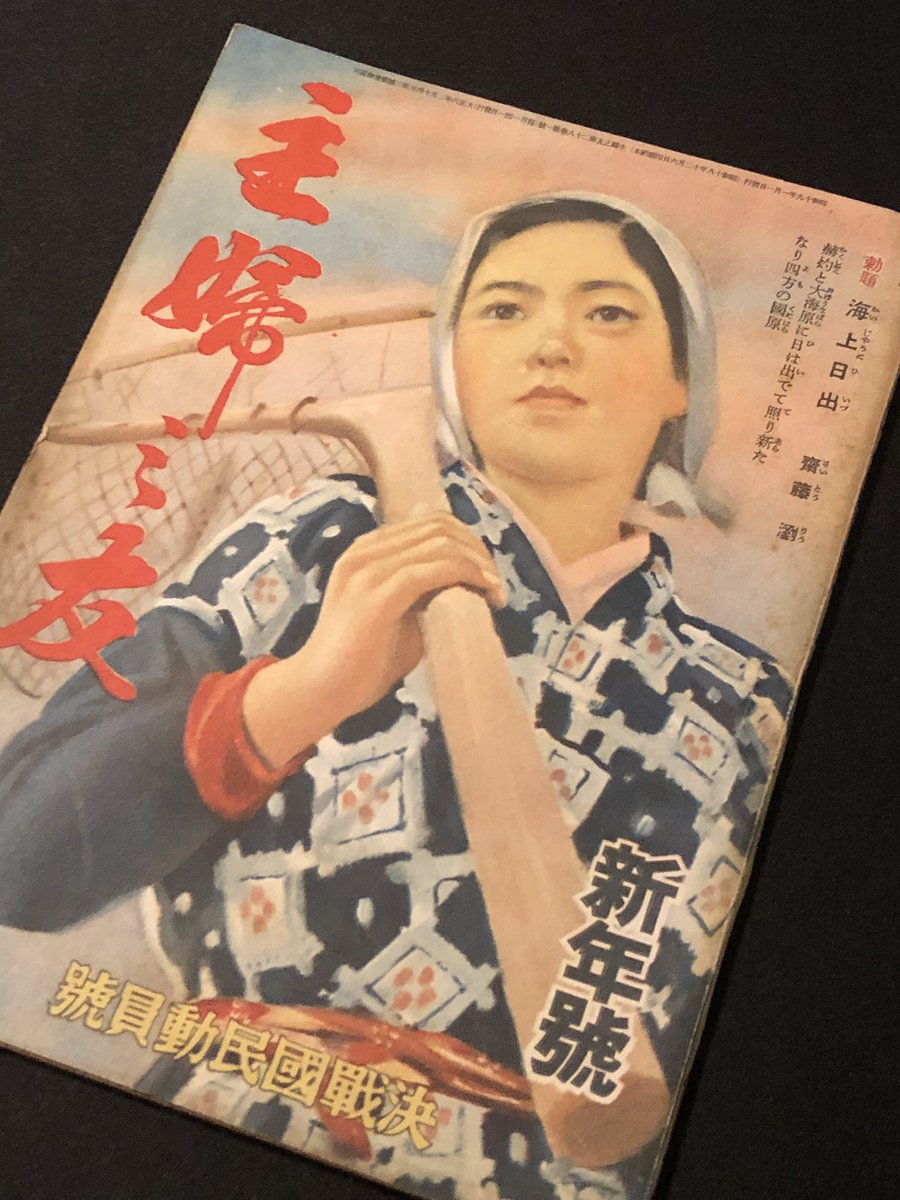

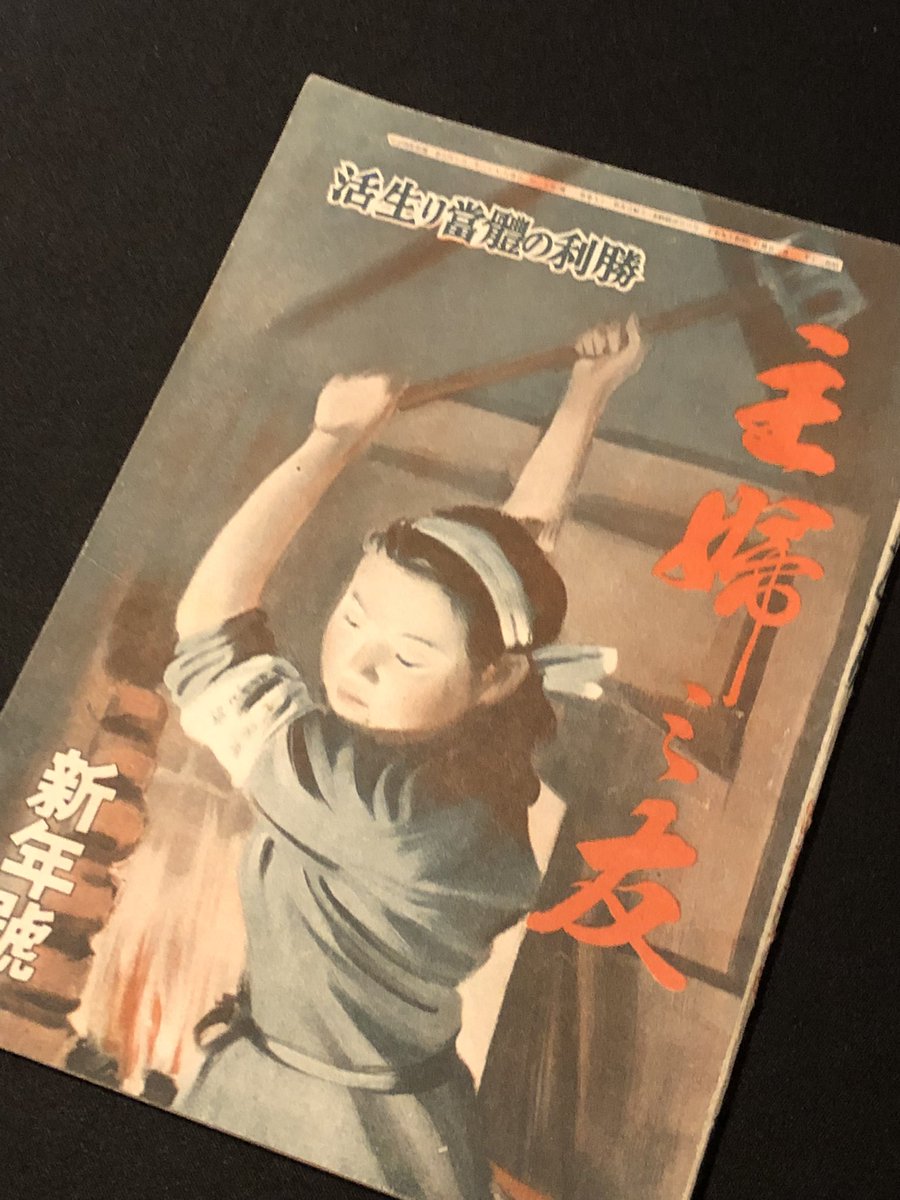

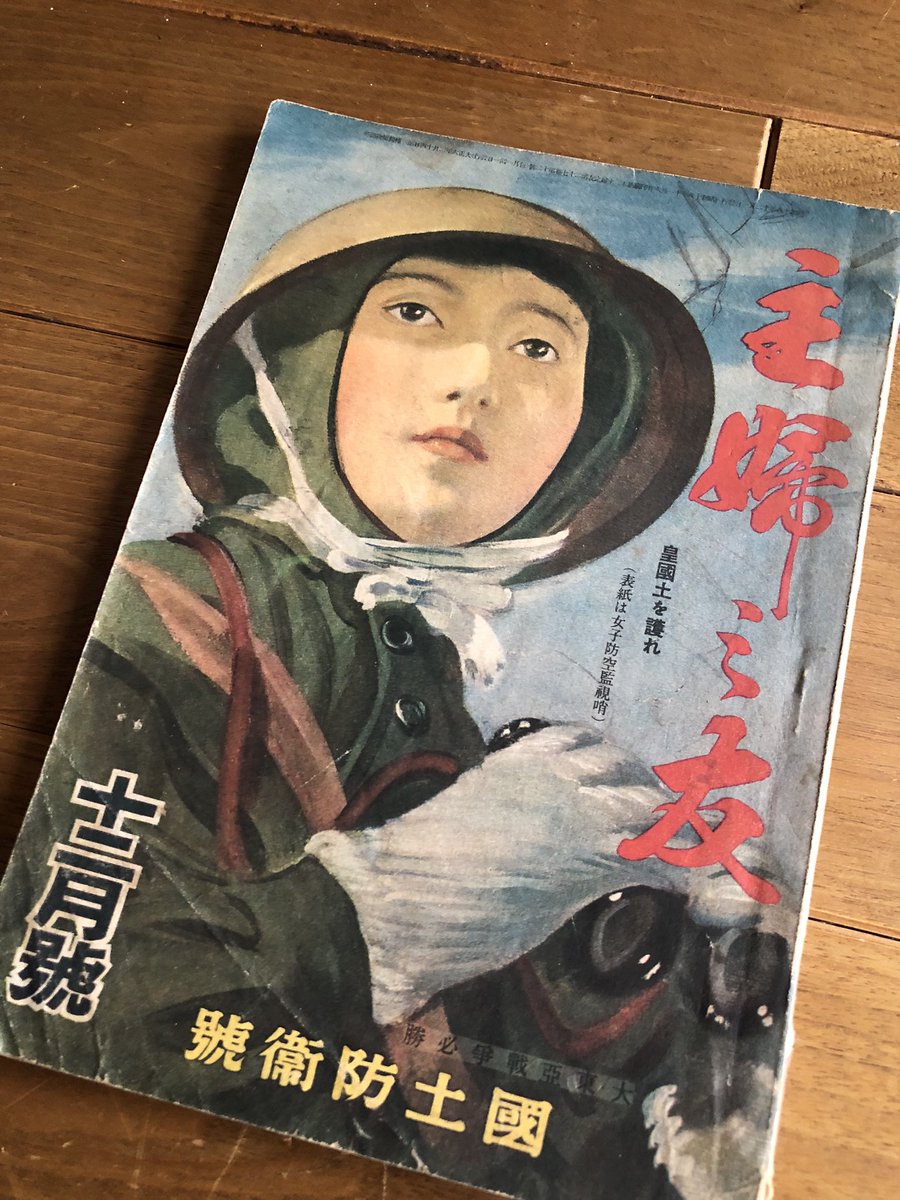

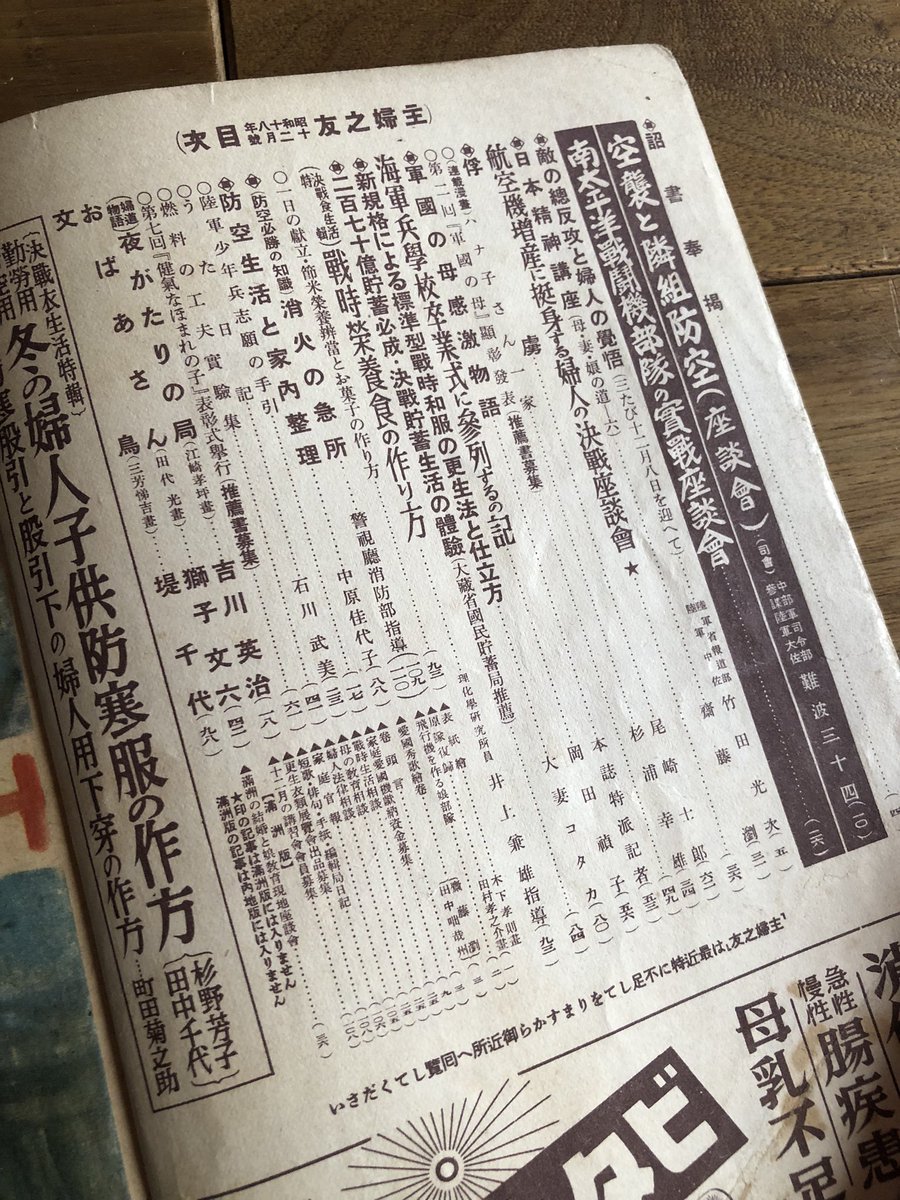

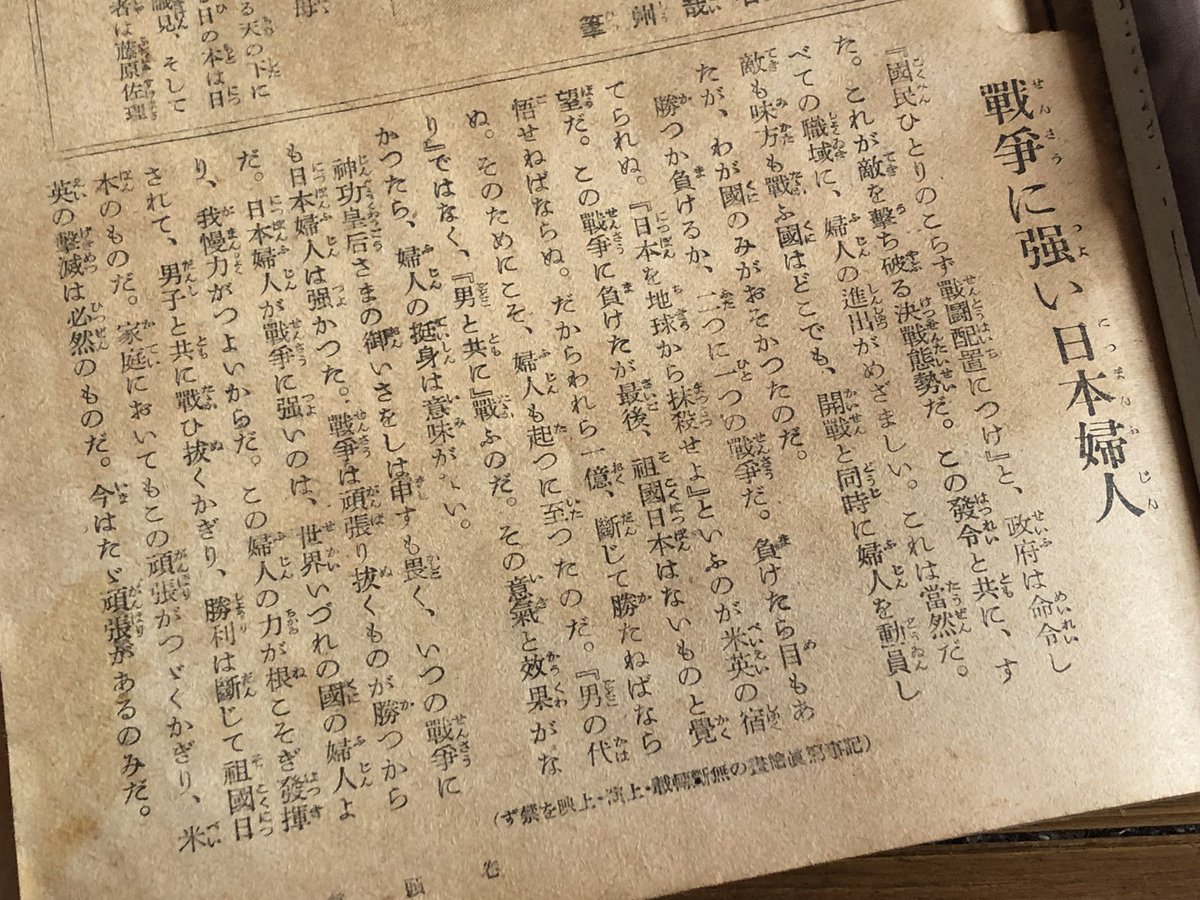

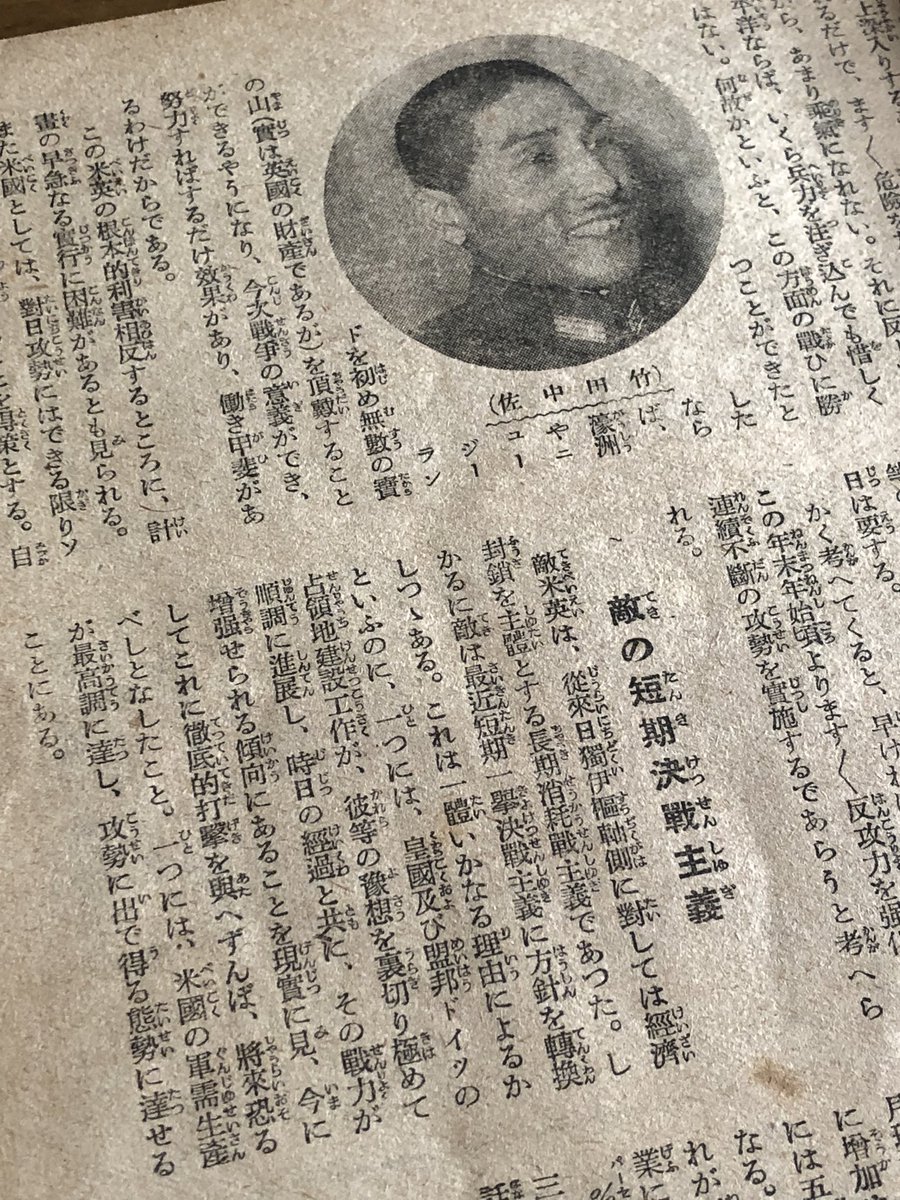

「イケイケ!」から「アレアレ?」へ 「戦争トイウ流行」を読み取る 長野市で9日から戦争資料展|信濃毎日新聞デジタル 信州・長野県のニュースサイト shinmai.co.jp/news/article/C…

337

その日に過ちを繰り返さないって誓うことこそ、互いの信頼を深める行為じゃないか。最近は忘却させようという策動が目に付くけど、誤魔化しで真の融和は出来ないでしょう。だから、自腹で調べて、ツイもしたんですよ。

338

339

340

341

342

343

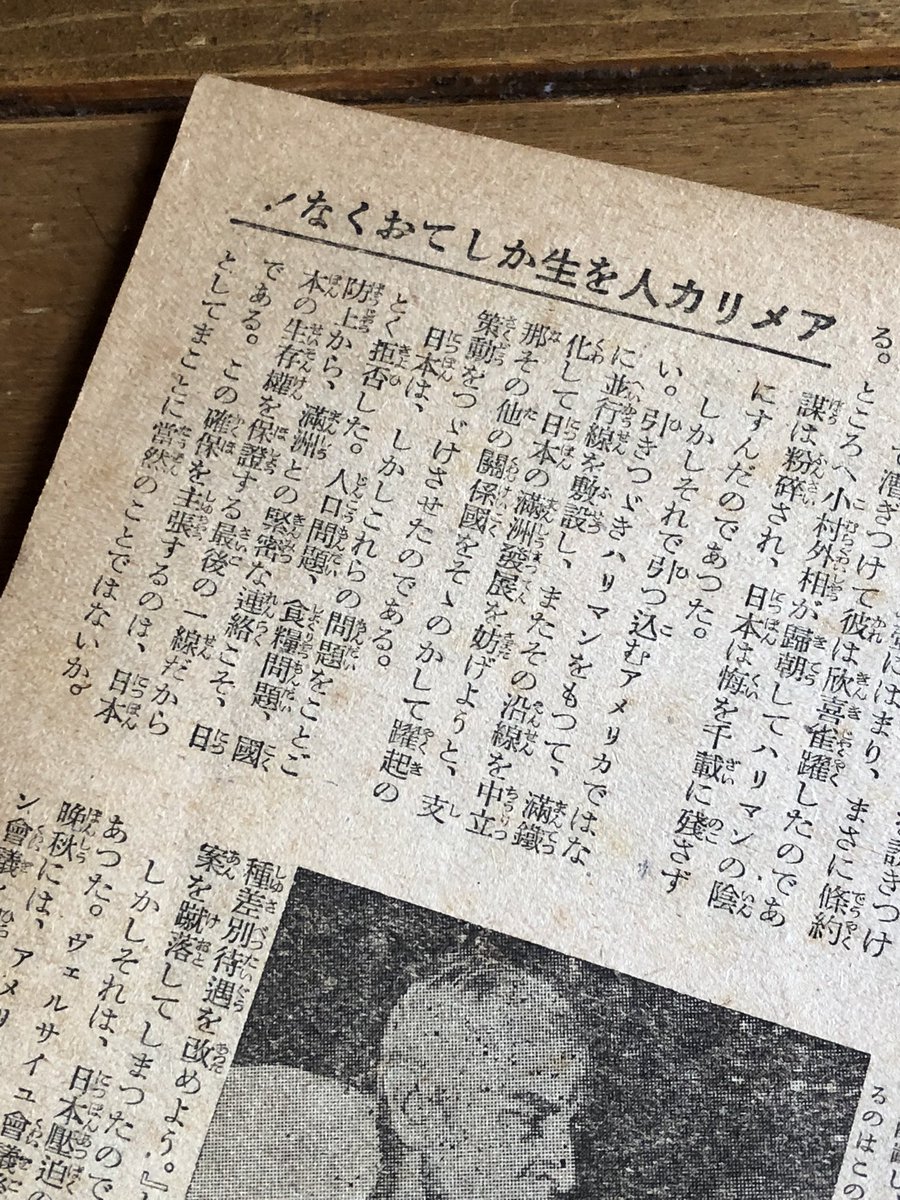

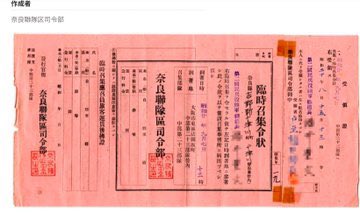

なかなか開かなかった臨時議会をようやく18日に開くことになったのを受けての社説で、桐生悠々の筆によるとみられます。表題は軍批判に思えますが、実は絶対多数与党の政友会の行為によって、政党そのものが見放されるとの危惧を述べています。次からが著作権切れを受けての引用になります。(続)

344

心しておかねばならないのは、当時の「日本人」が朝鮮人を同胞というより蔑視の思いで見ていた事が明瞭であること。そして、その暴力性でしょうか。

345

今が戦前、と言う言葉に接した時に思い浮かべる事。

その一は行政力の肥大。司法も立法も機能不全で、行政が何でもできる状態は、独裁政治とどこが違うのか。自由にできる戦時体制を生み出す事が、肥大した行政の夢だろう。

(続)

346

釜ができて、とりあえず抽出した松脂もドラム缶がないので運べないとか。とにかく松根を掘っている間だけは無心に「戦争やってる感」に浸れたのでしょう。合理的思考ではなく、ただただ、追随させるという効果は間違いなく発揮したでしょう。戦争やり続けている間だけは、軍部も官僚も安泰ですからね。

347

長野県でも同様の飼料不足が発生しました。一時、繭から糸を取ったあとの蛹を与える方向で落着かと思いきや、今度は蛹を使っていた養魚業者から文句が出ます。使えるものはみな上手に利用しあっているのです。戦争がそこにねじ込まれると、こうして破たんしていくのです。いかに無理をするかですね。

348

「表面上は、民主主義を守ると言っているが、多数残されている安倍元首相の疑惑を覆い隠し、安倍政権の評価を固めて自民党政権を守ろうとしているのではないか、と。」(続)

349

350

@mou3dayo いえ、国の指示によって行っています。1944(昭和19)年末に軍需省の局長らが指示して全国で取り組んでいます。ただ、実際に役立てられたかどうかは地域差があったと思われます。sensousouko.naganoblog.jp/e2217566.html