276

277

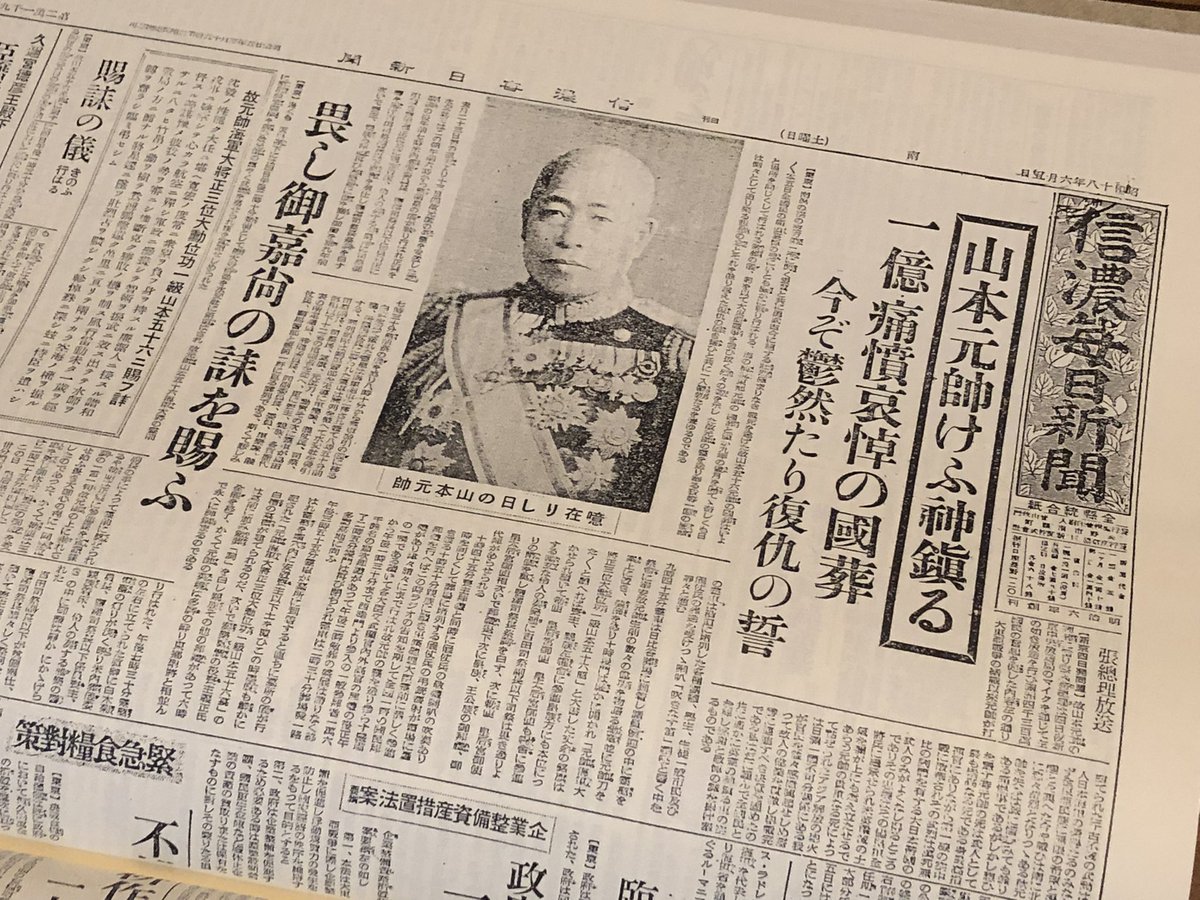

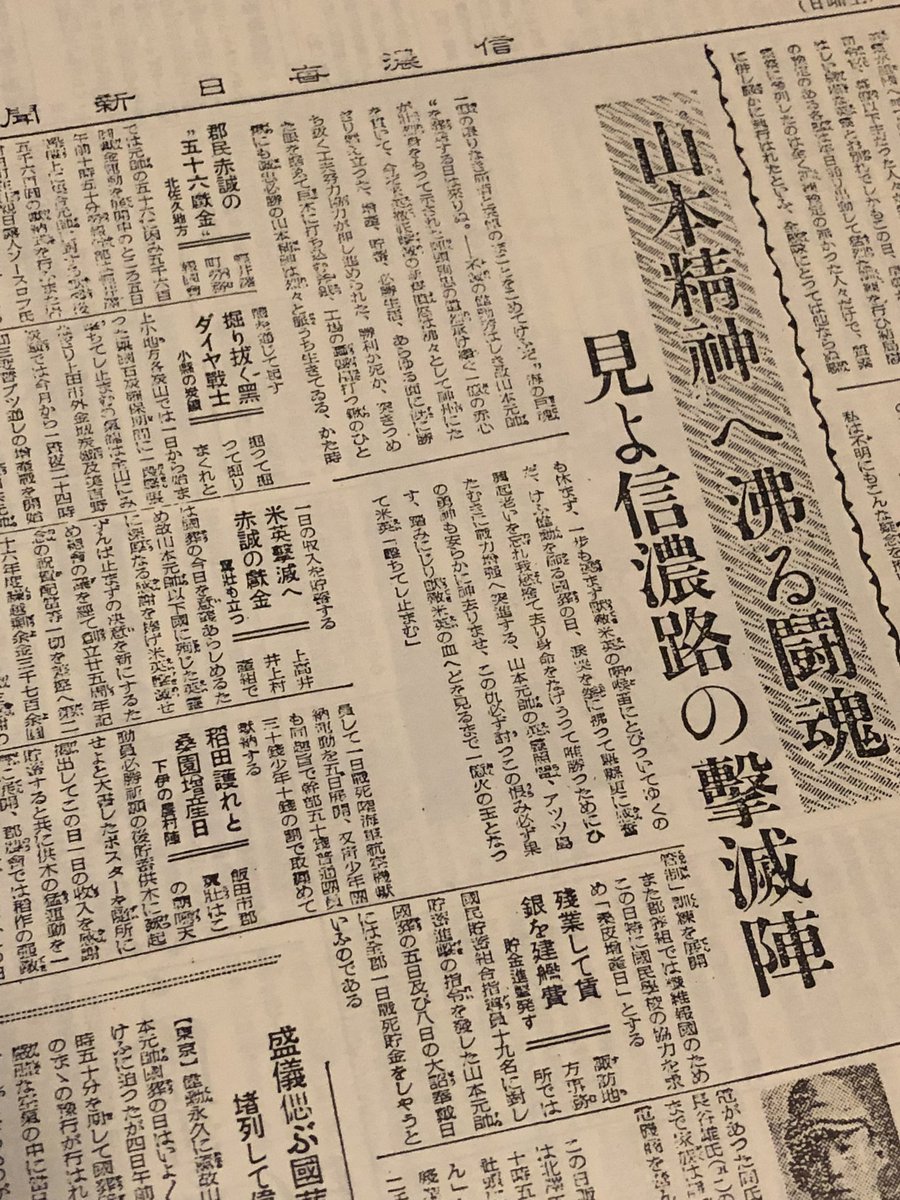

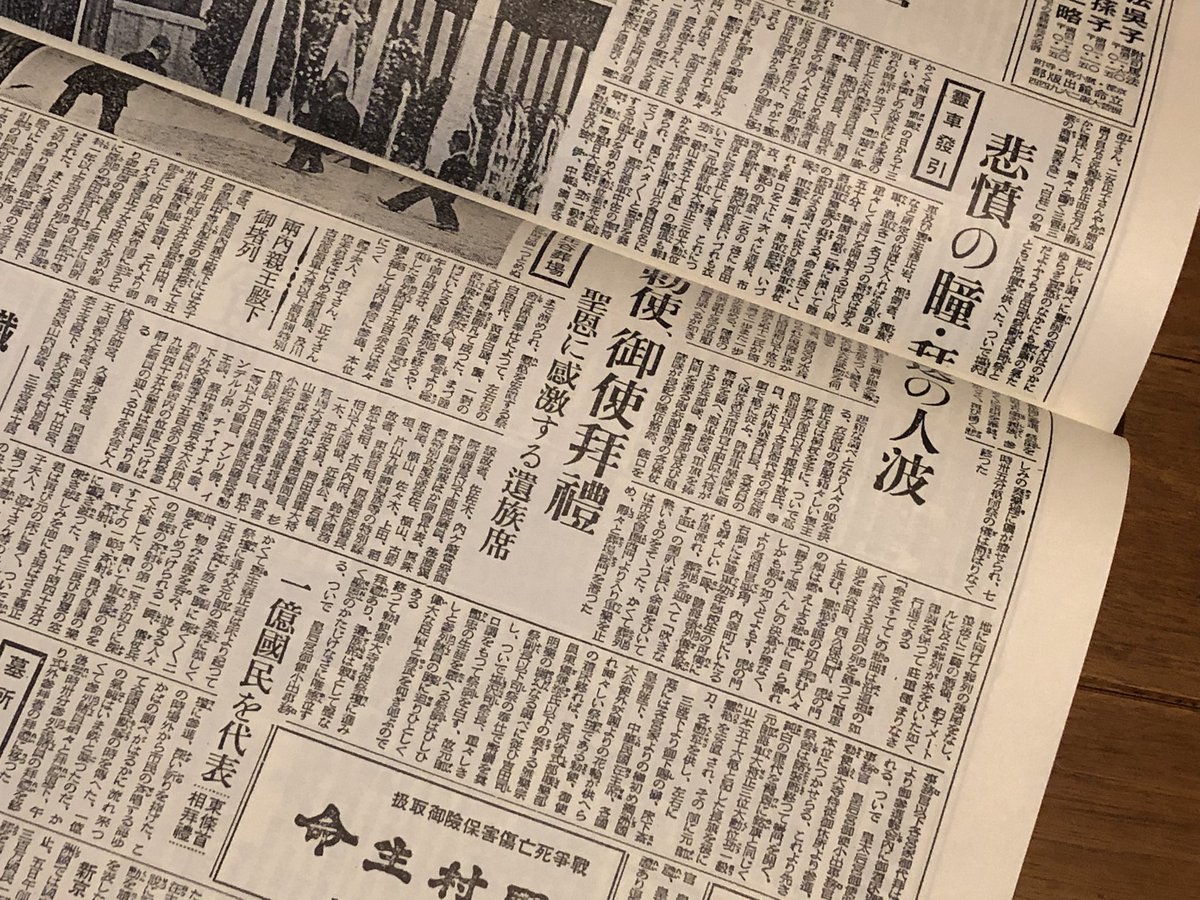

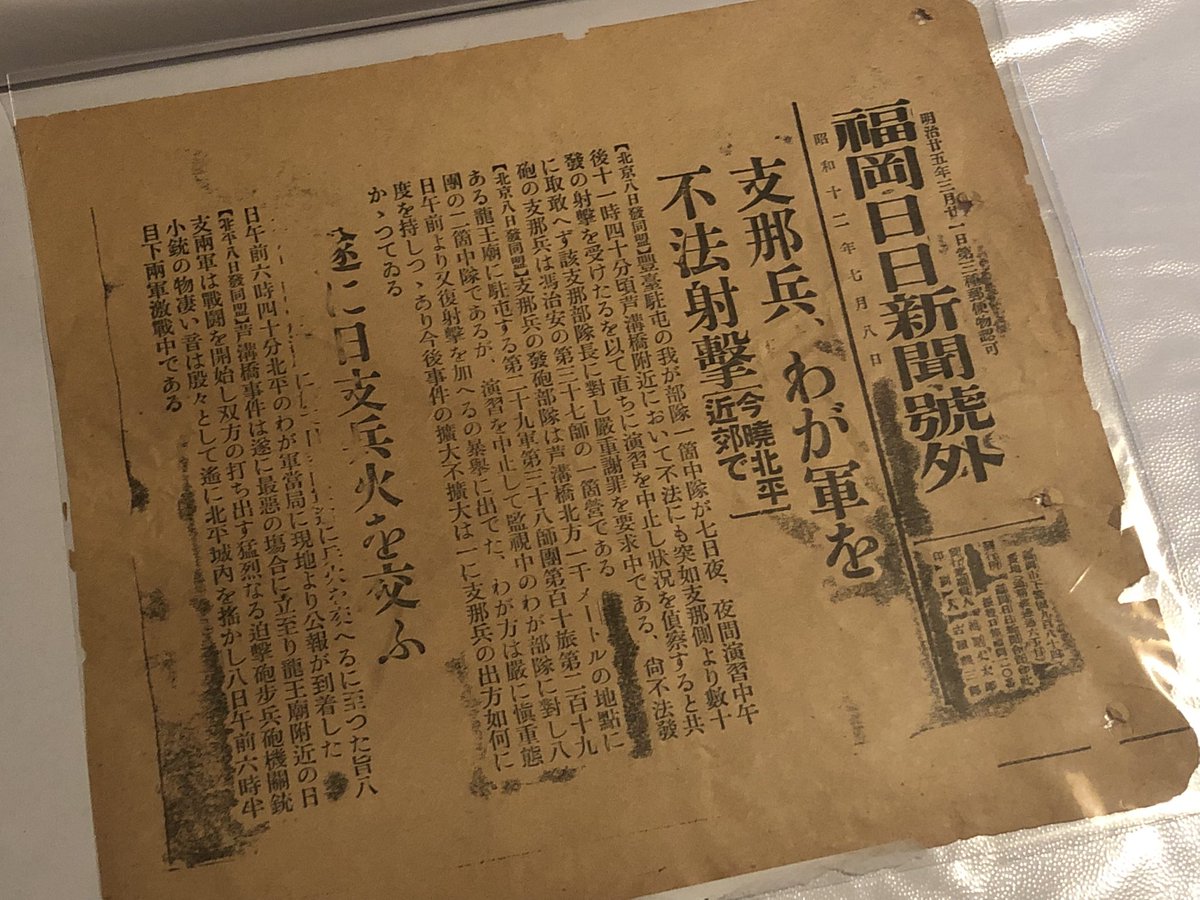

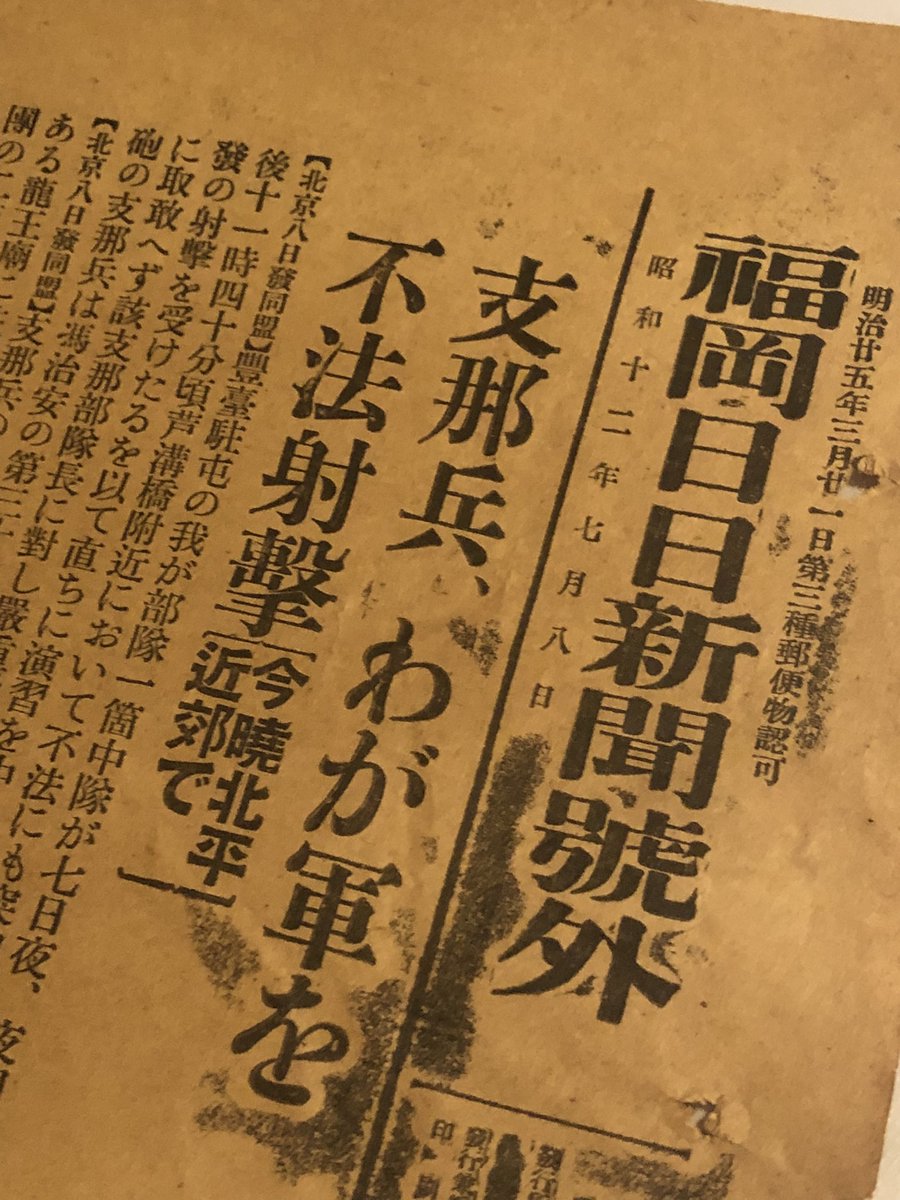

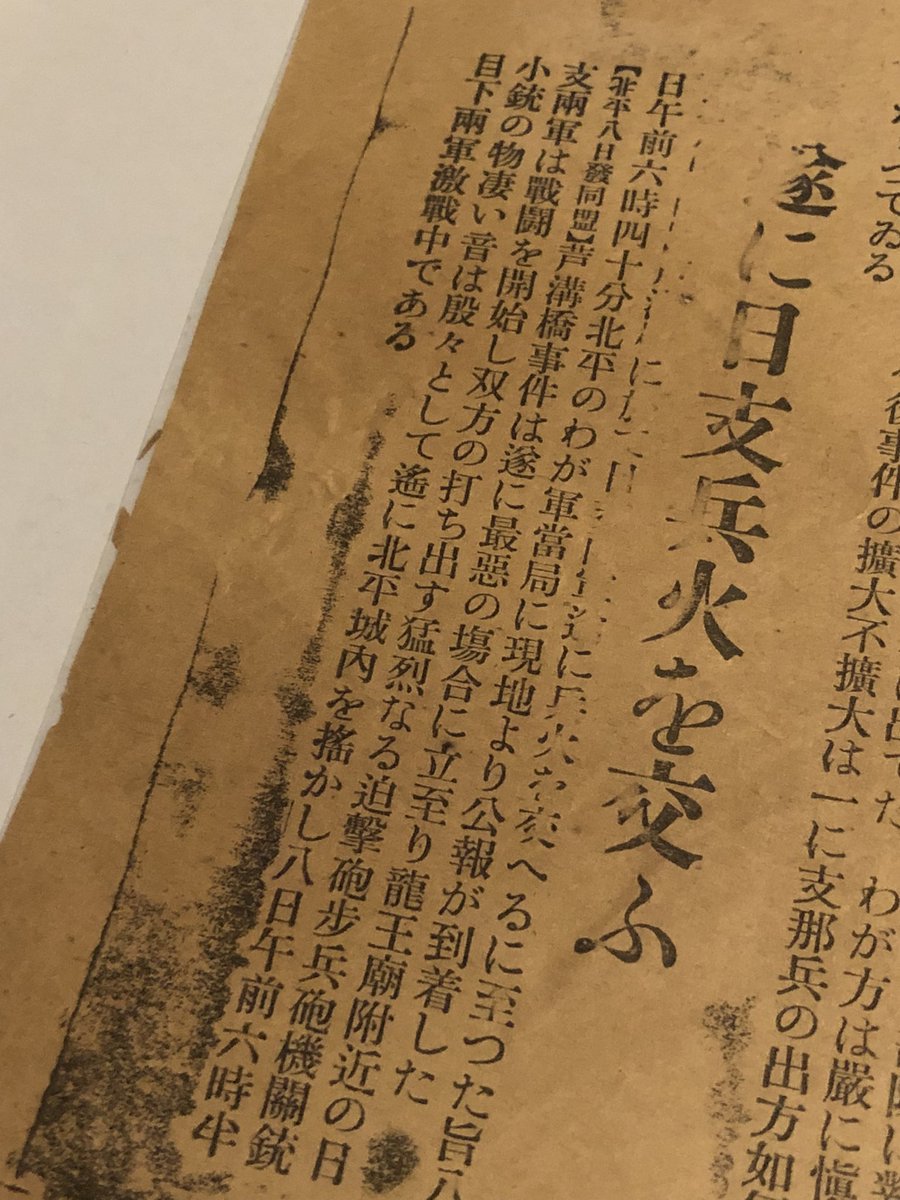

〈社説〉国防と報道 「非常時」の歴史に学ぶ|信濃毎日新聞デジタル 信州・長野県のニュースサイト shinmai.co.jp/news/article/C…

279

投資、投資って政府が推奨するのは、金の流れを作ってどっかに儲けさせるためでしょ。どこにそんな余裕があるやら

( ゚σω゚)

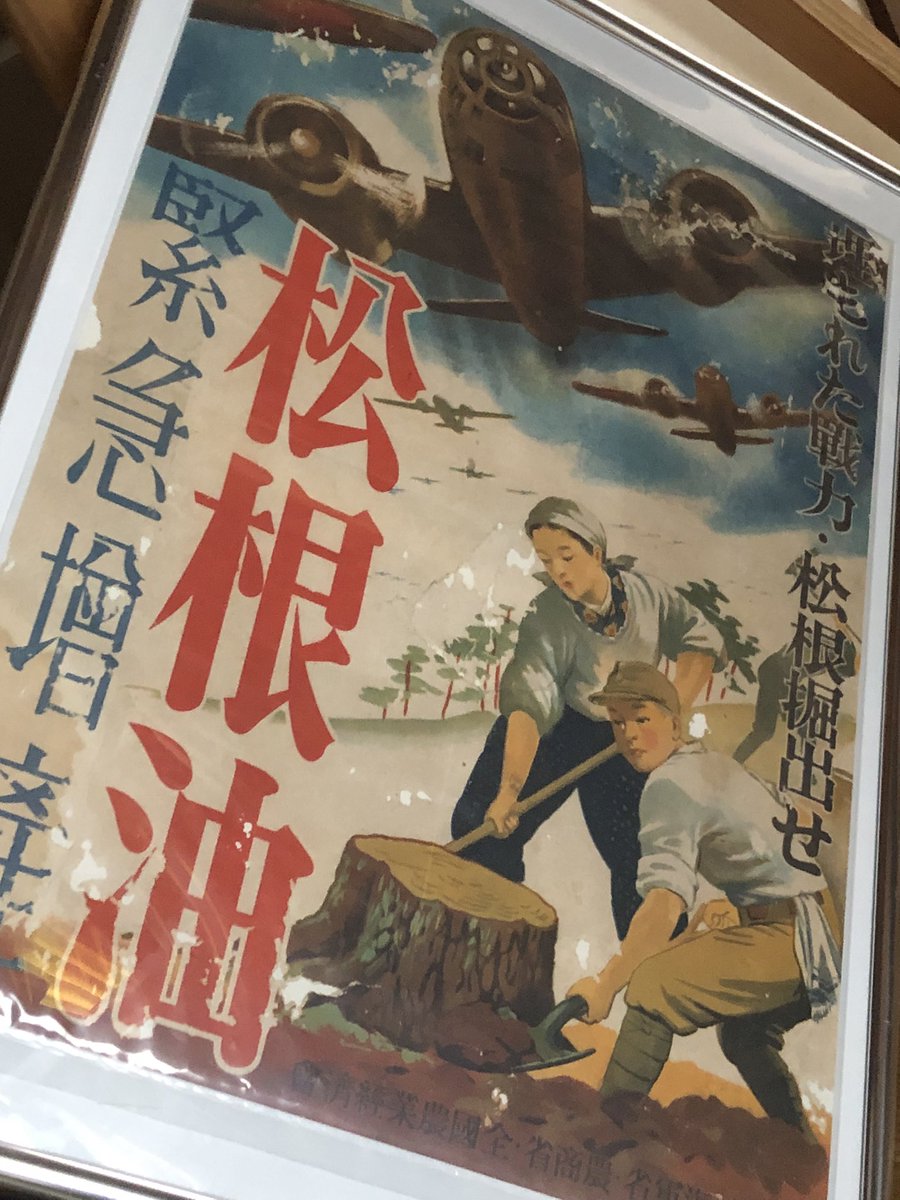

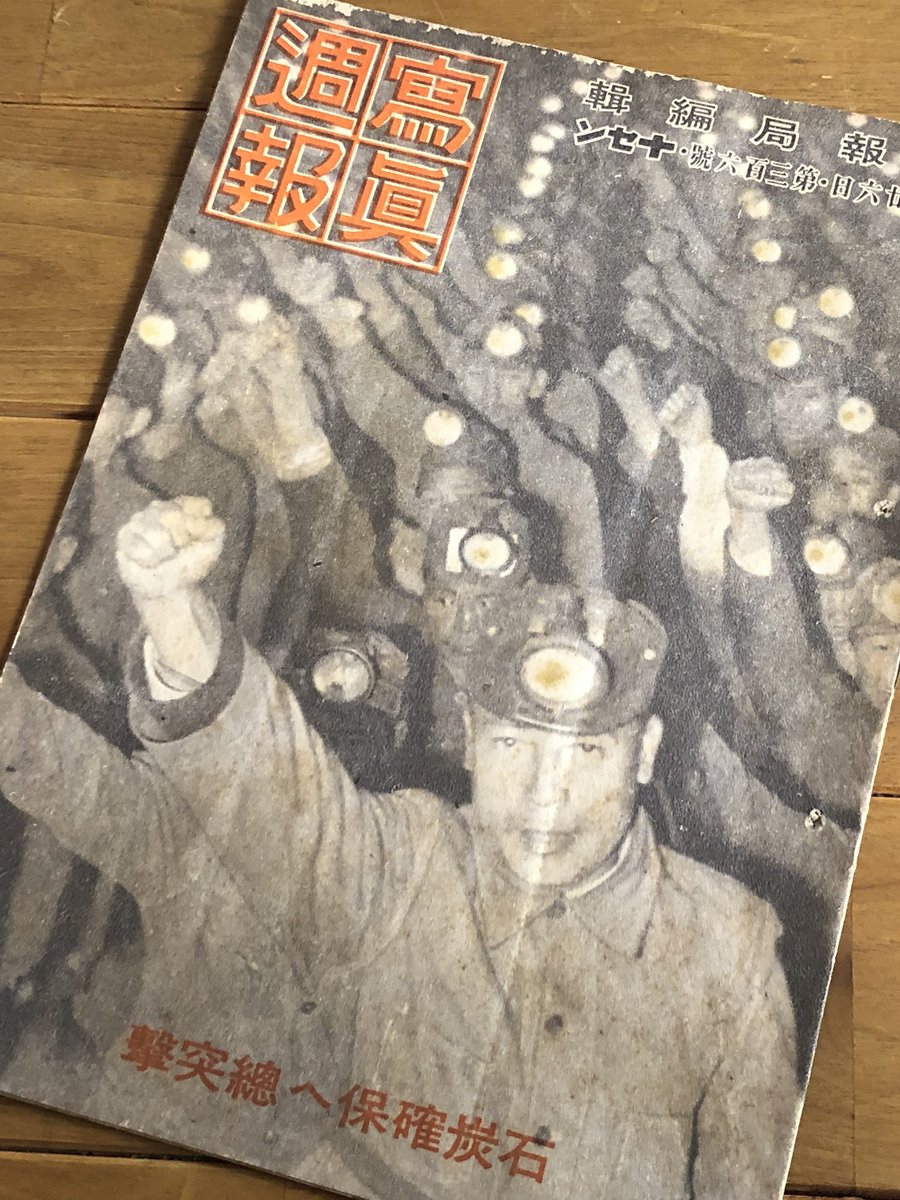

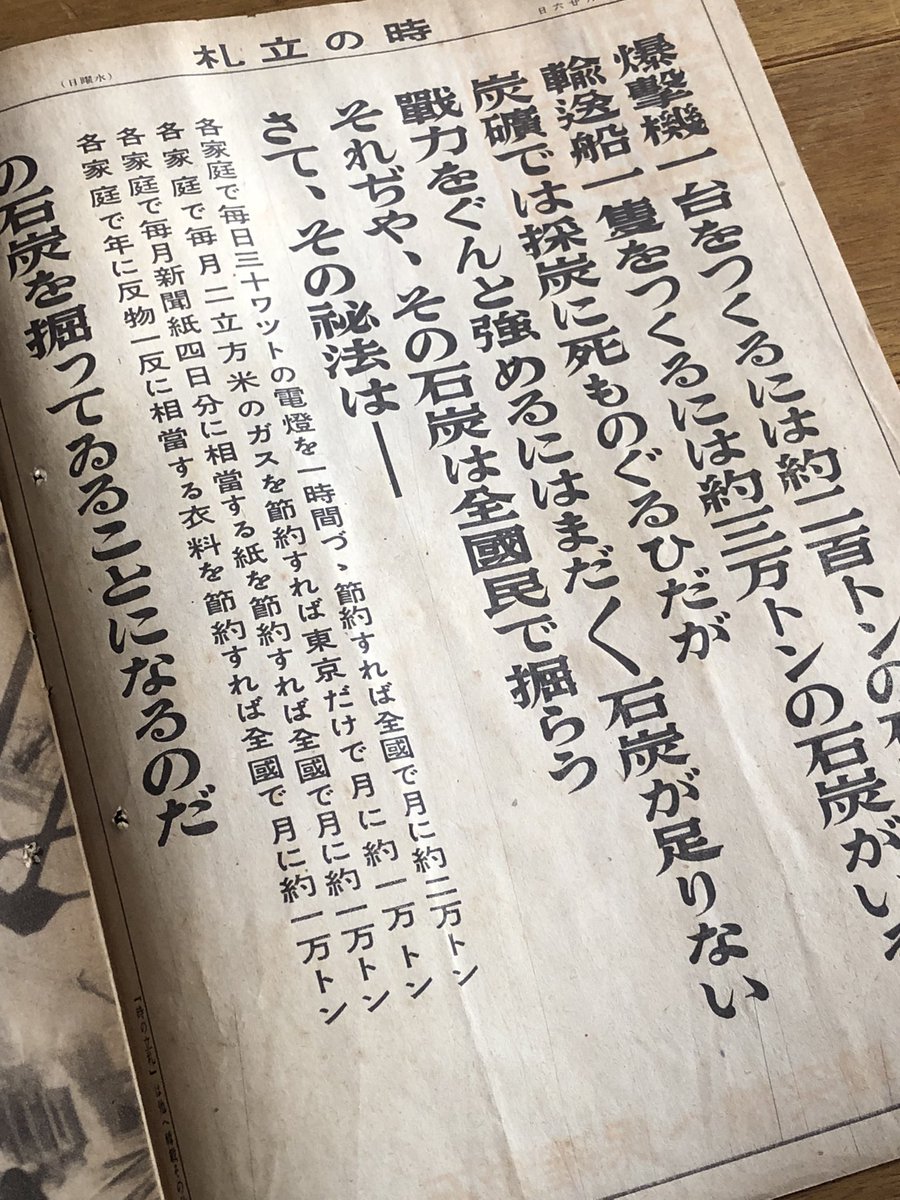

戦時下の投資話のまとめです。戦争で流れる大きなカネの流れをどう掴むか。競走の果てに最後は紙切れになったんですよね。sensousouko.naganoblog.jp/e2227307.html

280

281

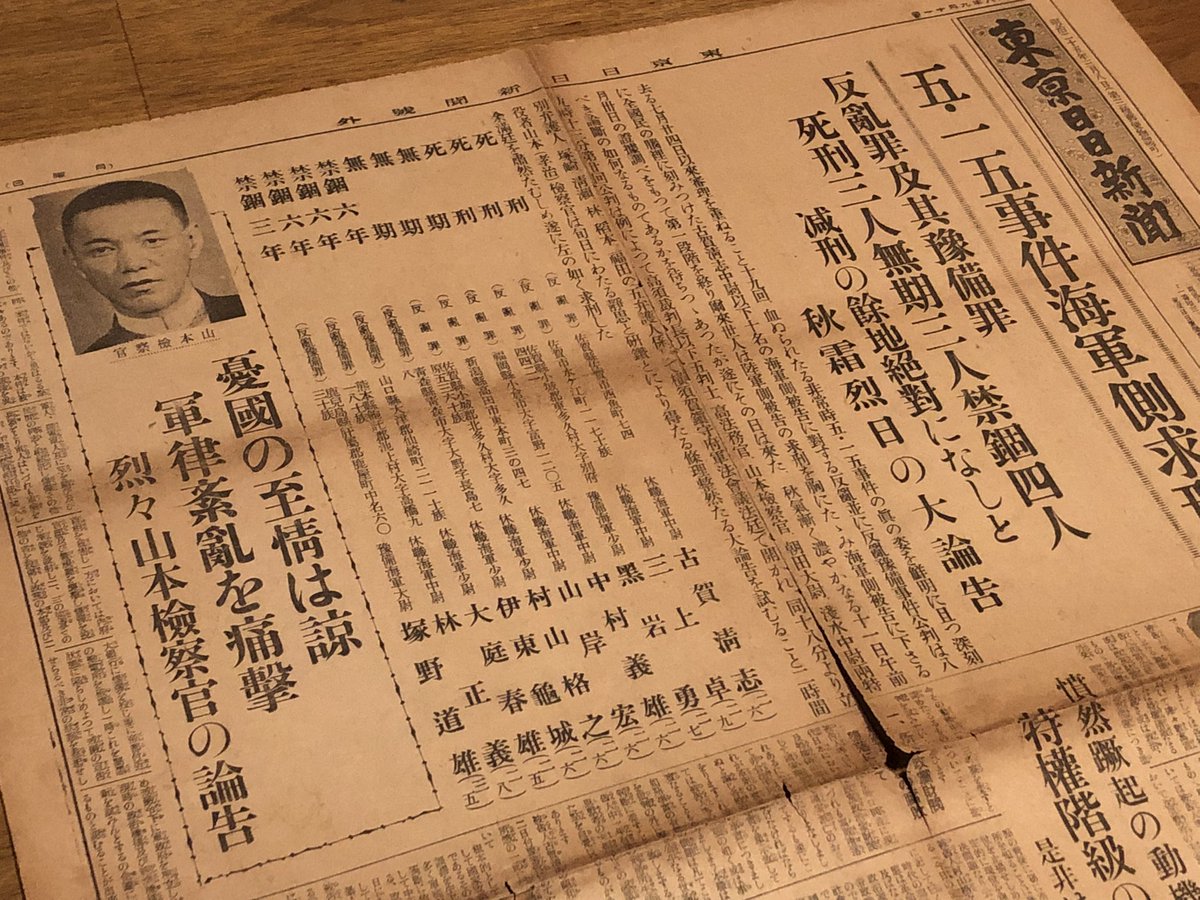

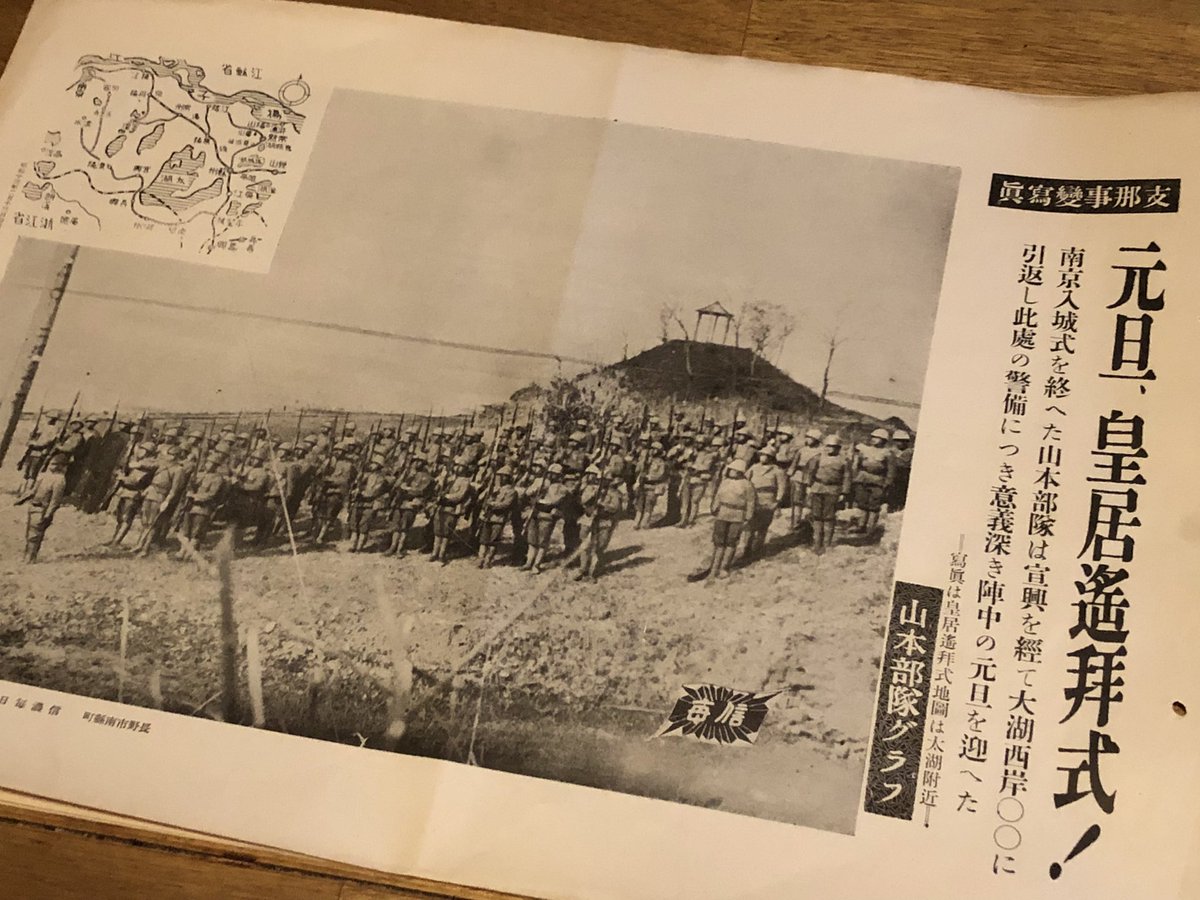

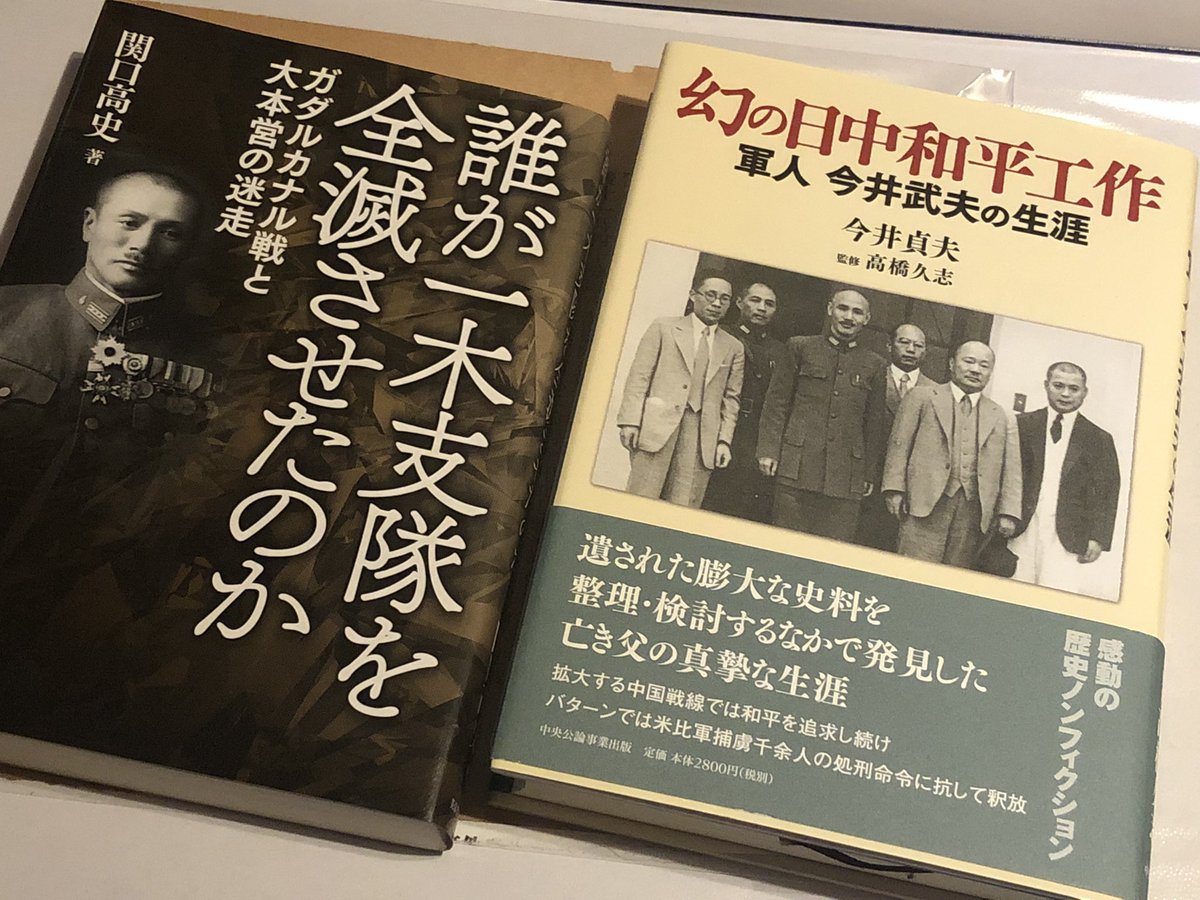

実は1940(昭和15)年頃、真面目に陸軍省では撤兵論が出ていた。課長クラスでまとめたが、その内容は「戦争をしている理由が不明」( ゚∀ ゚)

で、それは上官に退けられてるんだけど、その理由はアジア解放とか何とかじゃなく「兵士が血を流した場所を手放せるか!」。領土野心はなかったんじゃ…

282

さまざまな方のご助言で、チラシのダウンロードが出来るようになりました!

これでフォロワーの皆さんにもお届けできます。ご興味のある方は是非是非(*^ω^*)

こちらからダウンロードできますので、ご利用ください。

drive.google.com/file/d/1FVGj1X…

283

(-ω-;)アレ?満州国は建前では独立してるし、ビルマ、フィリピン、中国も建前では傀儡政権で独立のはず。タイは独立国だし、インドシナはフランスの植民地のままだったんだけど(*´・ω・)(・ω・`*)ナ- twitter.com/martytaka777/s…

284

285

関東大震災関連本を読んでますが、その体験、見聞の凄惨さに泣けて泣けて。。

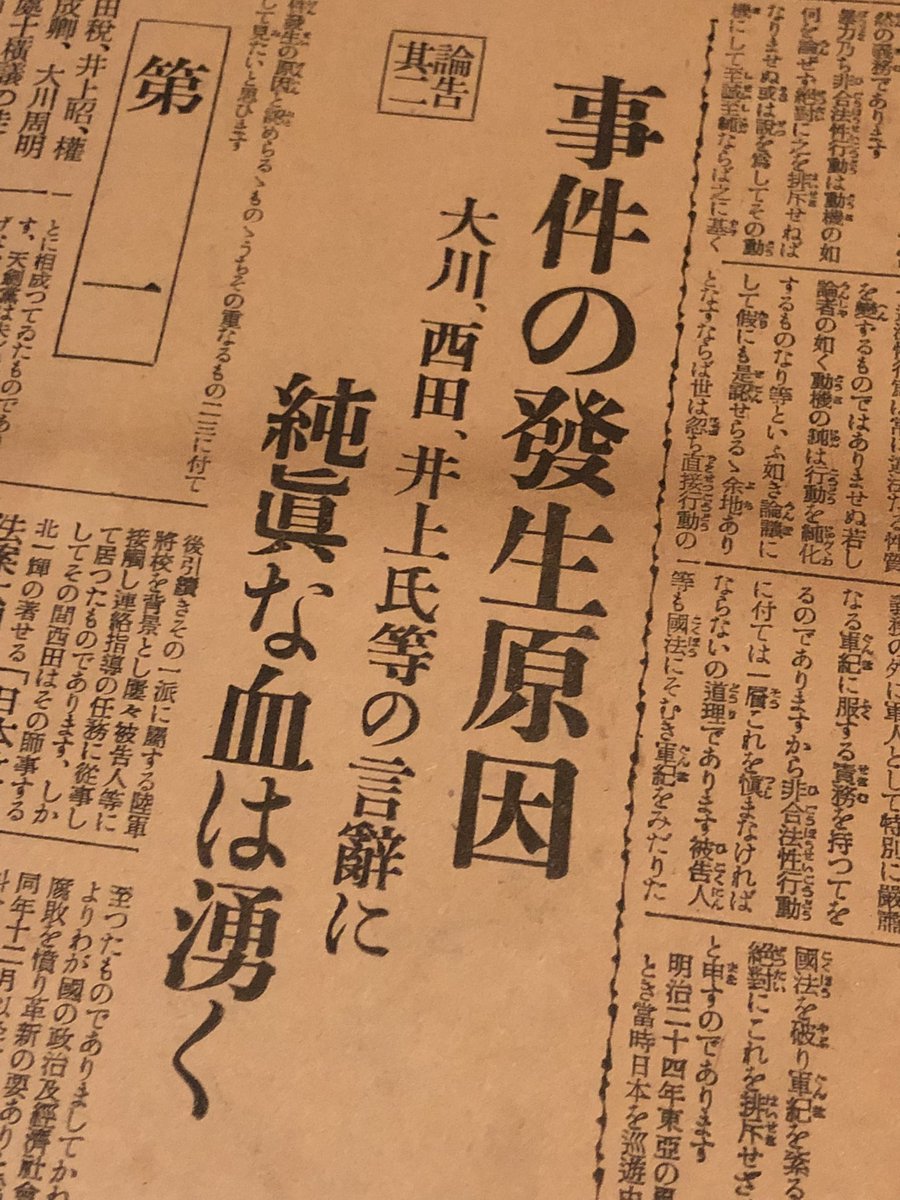

歴史修正主義の方とかは、個人の記録を軽視しますが、関東大震災の特に虐殺の公式記録と実態の大きなズレを見ると、戦時下の出来事とかも、公式文書とそのほかの様々な資料の付き合わせがいかに大切か、実感できます。

286

288

289

覚えておいてもいいでしょう。巨額の国家予算が動く時に、一番敏感なのは金融機関。防衛目的宝くじとか出てくるかもね。

290

291

292

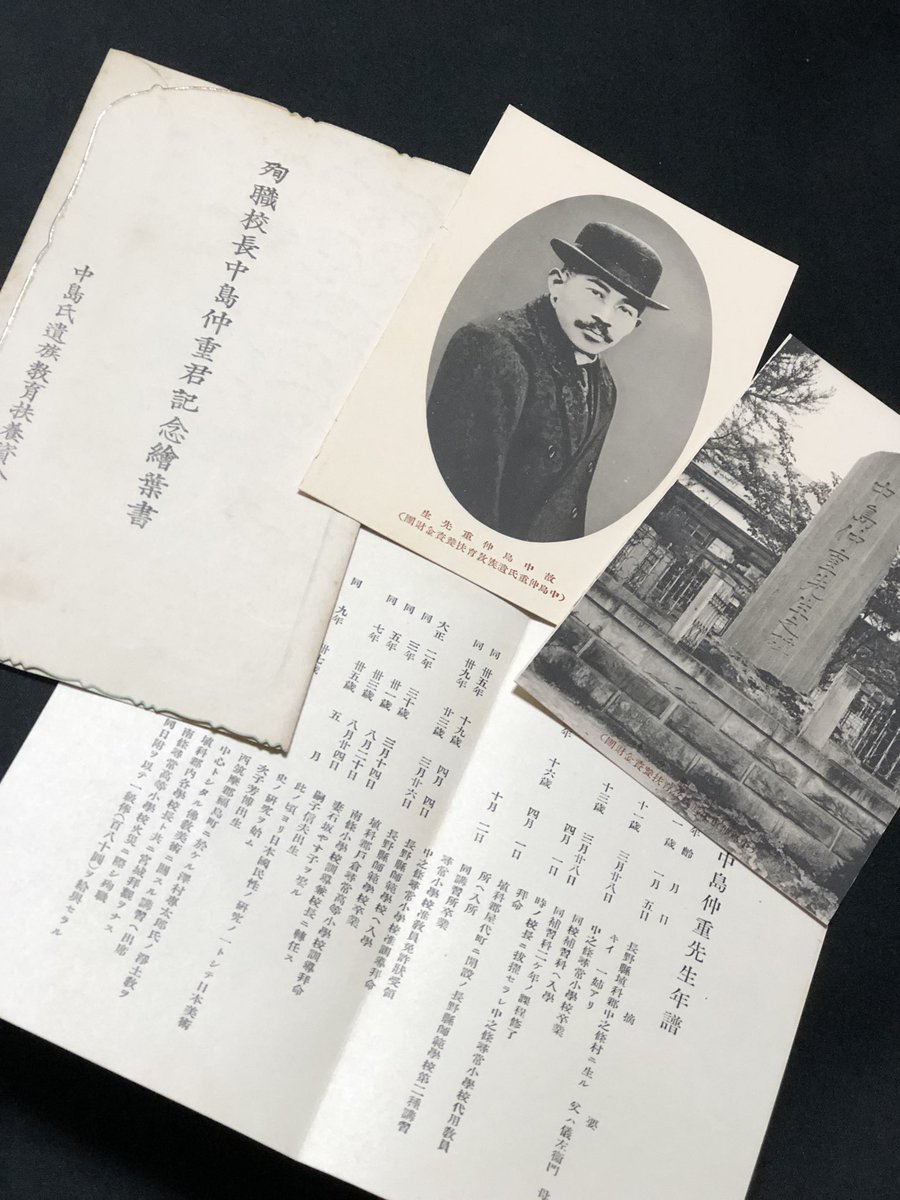

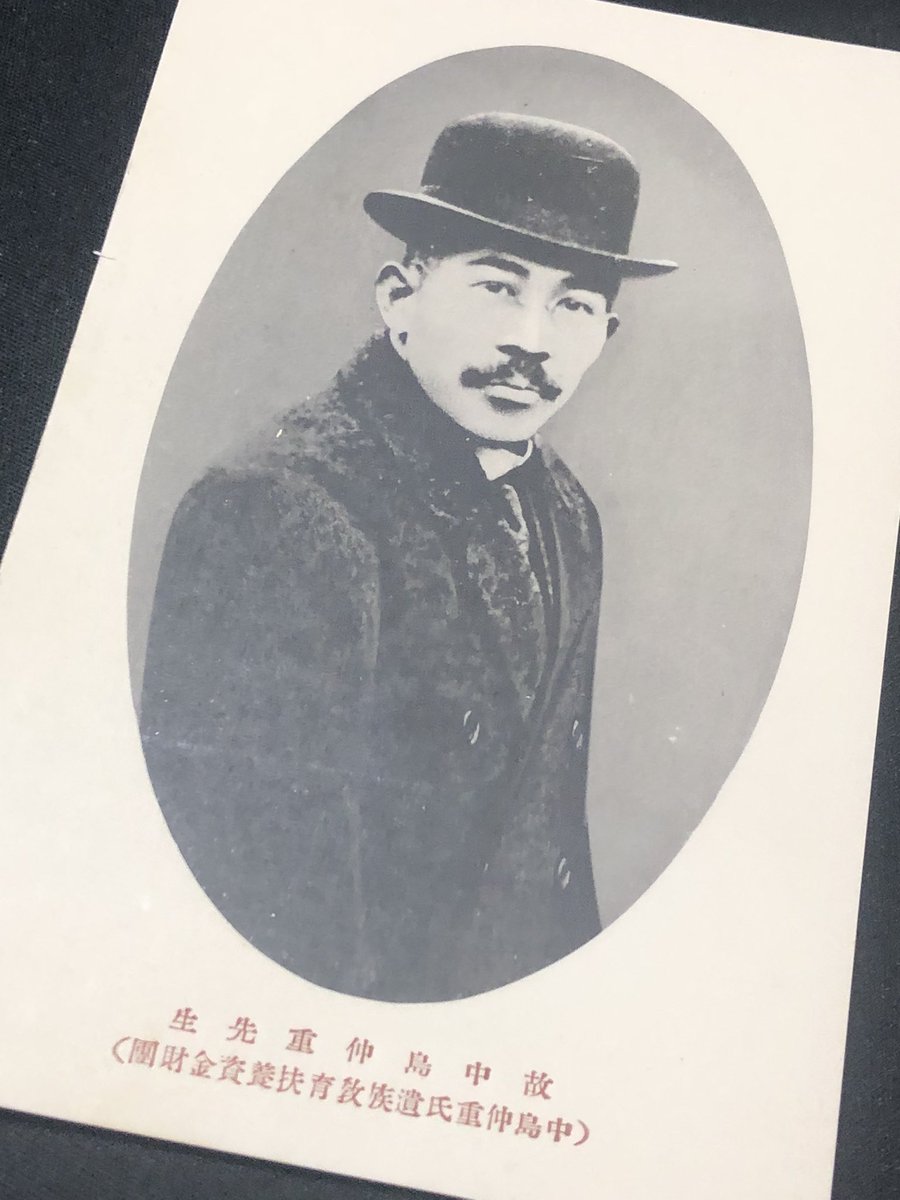

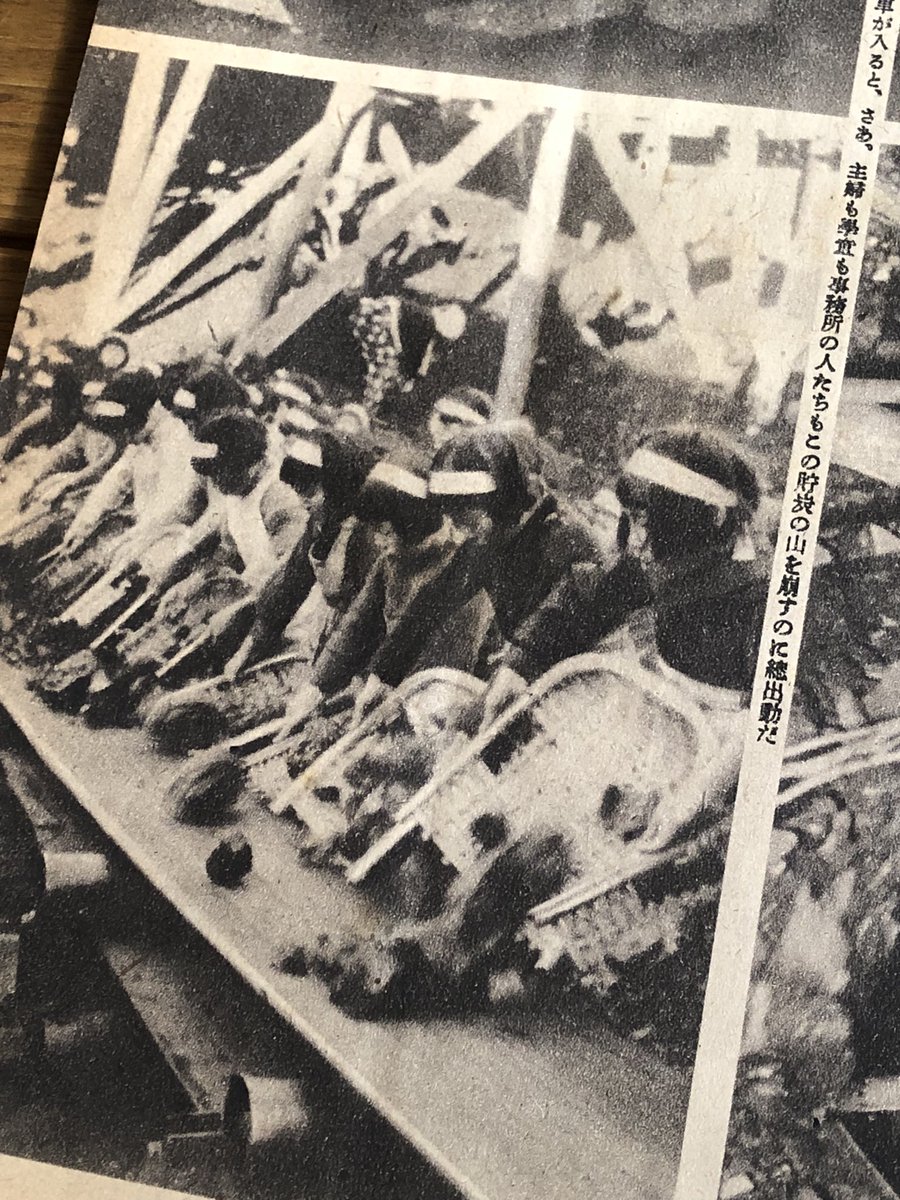

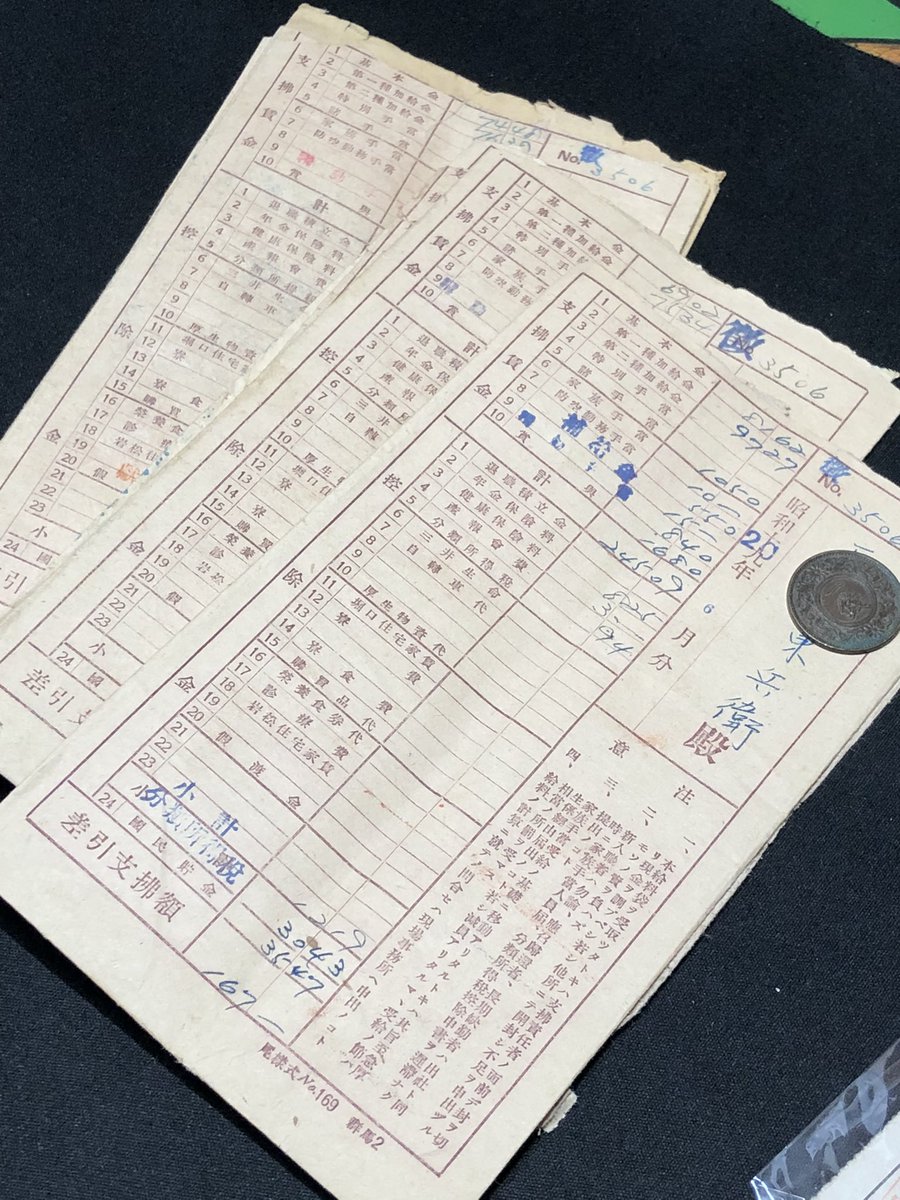

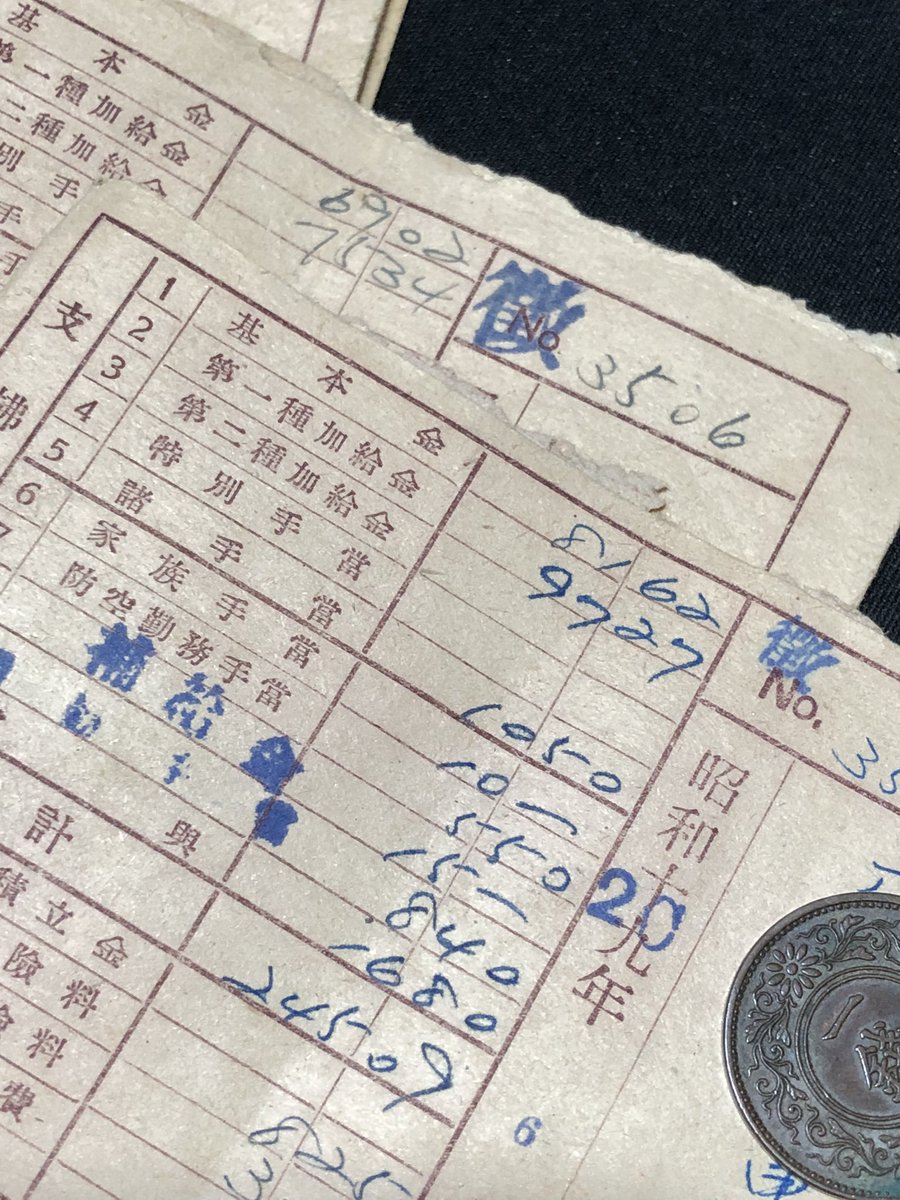

@Sankei_news 普通に日本人徴用工にも給料出てます。徴用という強制性が問題点ですし。出してなかったらもっと問題です。写真は群馬県の中島飛行機で働いた徴用工のものです。

293

294

295

死を悼む人がいるのはもちろん問題ないし、国民の選挙で選ばれた代表に対するテロ行為も断じて許されるものではありません。しかし国葬は、国としてその人物を英雄化する行為だとあらためて分かり、やはり国葬は避けるべきではないかとの思いを強くしました。

296

今回の選挙を歴史的感覚で見て感じるのは、国会の権威低下が急激に来たということ。内閣の権能強化と野党徹底無視が招き、マスコミとSNSが増幅した結果かなと。

この現象を加速させたのが安倍政権であり、擦り寄ったマスコミにある事は間違いないでしょう。

297

298

「国葬は、むしろ民主主義の精神と相反する制度である。国家が特定の人間の人生を特別視し、批判意見を抑圧しうる制度など、民主主義のもとで成立しようはずがない。」以上はプレジデントの記事より。(続)

299

300

今日の選挙も歴史の一コマ。歴史は受け止めるもの。そして歴史から学んで進むのが未来。未来は常に繋がっていき、そのため歴史は蓄積される。

歴史をつくるのは参加し、傍観している国民一人一人にある。

自分はこの日の歴史をつくる作業に参加し、結果を受け止め、そして前進を続ける。