26

27

私事。15日月曜日に地元の郵便局からベルギーに向けて本を一冊送ったのであります。それが19日に届いたとの連絡あり。かつてない異常な速さの理由を推測しますに、現在ベルギーから日本に向けてファイザーのワクチンのピストン輸送が行われていて、どうやらこちらの本は帰りの便に乗っかった模様。

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

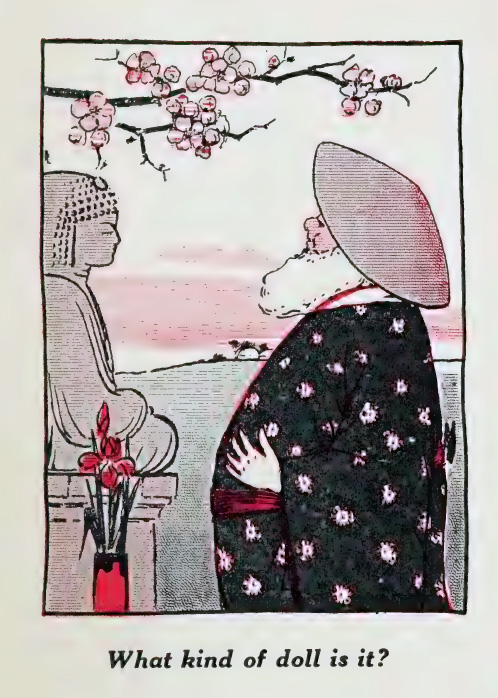

#天使の日

足の悪い子供に自分の翼を与える天使。以前も紹介したフィールド・ヒースの「迷子の天使」はこうして自分の足で歩くことを覚え、その大変さに驚き、やがて人として老いていきます。もっとも美しい堕天使の物語、といってよいのでしょうか。絵はドタラー。

40

#世界猫の日

シカゴの某新聞社では1908年から30年間にわたって「幽霊猫のミルク代」を計上していたとのこと。なんでも当時の社主夫人が拾った猫のために講じた処置がそのまま代々引き継がれ、週一で社屋の暗がりにミルクの皿を置くこと30年。翌日にはお皿は空になっていたそうですーー

41

#死ねを別の言い方で言ってみよう

以前も紹介したやつですが

貴婦人「お好きな花を教えてくださる?」(お墓に供えてあげたいから)

43

44

暦。6月2日は #薔薇の日 とのこと。

19世紀半ばに刊行されたウォーン社のフラワーバースデイブックでは、6月の花はすべて薔薇、バラ、ローズ、ばら。6月生まれの女子はすべて薔薇なのであります。きれいでかわいくてトゲがあって扱いが難しくてほっとくとしおれたりのさばったりするのです。

45

#幽霊の日

教会近くの花壇で遊ぶ子供たち。時折り、幽霊が混じっているのですが、ちょっと見たくらいではわからない。数十年後にまったく同じ姿の子供に会って、それと気づくのだそうです。英国の幽霊話はどこか典雅でよろしゅうございます。

46

47

48

49

50

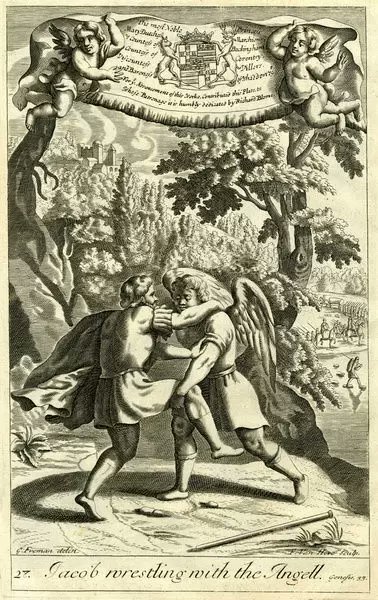

#天使の日

天使は素手で取っ組み合うこともあります。創世記32章にあるヤコブ相手の一戦では勝てないと見た天使が謎の関節技でヤコブの股関節を脱臼に追い込みます。以来、正体不明の「天使の関節技」は画家を悩ますことしきり。フォンテバッソの描写は握力で外す感じ。小股すくいもよく見られます。