801

【SCI】4月5日 11:32(JST)、計画どおり探査機がDCAM3を分離したことを確認しました。また、探査機は計画通りの退避ΔV(加速)を行っています。

802

【SCI】4月5日 11:43(JST)、SCI(衝突装置)の作動が確認できるまであと10分です。

803

【SCI】SCIの作動は地上受信時刻で11:53(JST)です。この時刻から数分間、探査機の状況を注視します。先ほど、「SCIの作動が確認できる」とツイートしましたが、作動自体の確認はこの時刻ではまだできません。訂正いたします。

804

【SCI】4月5日 11:56(JST)、SCI作動時刻を過ぎましたが、退避動作中の探査機に問題がないことを確認しました。

805

【SCI】4月5日 12:45(JST)、その後も探査機の運用は着々と進んでいます。先ほどまで非常に多くの人で混み合っていた管制室も、現在は20人ほどで作業を進めています。

806

【SCI】4月5日 13:45(JST)、Gate5の確認をしました。探査機状態は正常で、探査機の退避動作が計画どおり行われたこと、SCIの分離が計画どおり行われたこと、DCAM3の分離、動作が計画どおり行われたことが確認されました。SCI分離及び退避シーケンスは成功しました。

807

【SCI】日本時間 4月5日15:12、高度20kmのホームポジションへの復帰を「GO」と判断しました。

現在、探査機は正常です。

808

809

810

みなさんこんばんは。

緊張のSCI運用(&ネット中継)からDCAM3画像の歓喜まで、感情の振れ幅が大きい一日でした。

運用室の端末に表示されたDCAM3画像。それ見つめた佐伯FDを中心に、拍手がさざなみのように広がって・・・それを目の前で見て、胸が熱くなりました。

(IES兄)

811

812

【SCI】4月5日 24:00(JST)、SCI分離運用のシフトとしては最後となるシフト5が終了しました。最後まで管制室に残って作業をしていた8人でブリーフィング。ささやかな拍手で、ここまでの運用を終了としました。

今回も多数の皆さんに応援していただき、どうもありがとうございました。

813

本日(4月8日)の運用で、「ONC-W2ぐるぐる観測」を行いました。これは、探査機側面のONC-W2でリュウグウを撮影するために、探査機の姿勢をぐるっと回す運用です。その結果、想定された方向にリュウグウを捉えることができました。探査機はリュウグウから100kmほど離れたところを飛行しています。

814

現在(4月16日)、「はやぶさ2」はホームポジションから水平方向に5kmくらい離れたところまで戻ってきました。もうすぐ、ホームポジションに復帰します。

815

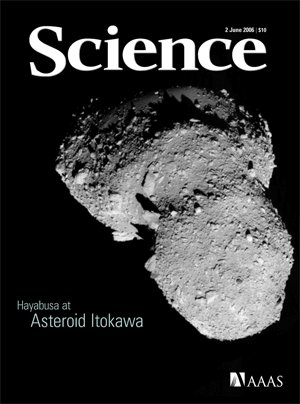

本日(4月19日)発行のサイエンス誌の表紙にリュウグウの画像が掲載されました。「はやぶさ2」の論文3編(すでに公開済み)も掲載されています。

論文につきましては、JAXAプレスリリースをご参照ください。

jaxa.jp/press/2019/03/…

また、こちらも是非ご覧ください。

hayabusa2.jaxa.jp/topics/2019041…

817

4/11の記者説明会資料PDFをプロジェクトwebにも掲載しました。

hayabusa2.jaxa.jp/enjoy/material/

こちらは、資料p.13で説明されている中間赤外カメラTIRが2秒間隔で撮った分離後のSCI(衝突装置)の動画です。背景には、500m向こうのリュウグウ地表が写っています。

818

(動画の再アップです)

4/11の記者説明会資料PDFをプロジェクトwebにも掲載しました。

hayabusa2.jaxa.jp/enjoy/material/

こちらは、資料p.13で説明されている中間赤外カメラTIRが2秒間隔で撮った分離後のSCI(衝突装置)の動画です。背景には、500m向こうのリュウグウ地表が写っています。

819

【こちはや漫画版】Vol. 9: 第一回タッチダウン

5ページの大ボリューム版です!

hayabusa2.jaxa.jp/topics/kochiha…

820

JAXAの小天体探査の進め方は、世界からも興味が持たれているようで、nature astronomy にも記事が2つ掲載されました(4月5日掲載)。

1つ目は、JAXAのFujimoto and Taskerによる記事で、「はやぶさ2」以降のJAXAの小天体探査プログラムが解説されています。

nature.com/articles/s4155…

821

nature astronomy(4月5日掲載)の2つ目の記事は、広島大学の藪田ひかるさんによる記事です。藪田さんは「はやぶさ2」の

サイエンスチームのメンバーです。「はやぶさ2」のリュウグウ到着からタッチダウン成功までについて、解説がなされています。

nature.com/articles/s4155…

822

探査機がホームポジションに戻ったことは、4月20日の09:30(JST)に確認しました。最後はゆっくりと移動していました。

そして本日(4月23日)からは、衝突装置分離後のクレーター探索運用が始まりました。本日は降下の準備で、探査機が実際に降下を開始するのは明日になります。

823

【CRA2】【web更新】

衝突装置(SCI)運用後の「クレーター探索運用(事後)」(CRA2)をご紹介します。

hayabusa2.jaxa.jp/topics/2019042…

運用は4月23日~25日です。23日は降下準備作業、24日に降下を開始、25日に最低高度(約1.7km)に達して観測し、25日のうちに上昇します。

824

【CRA2】SCI分離後に行うクレーター探索運用(CRA2)のシフト1が本日(4月24日)の14:30(JST)から開始されました。探査機が降下を開始する時刻は、機上で16:42の予定です。

なお、記者説明会(4/11)の資料では、CRA2の降下時刻が誤って表記されていました。正しくは16:42です。訂正いたします。

825

【CRA2】4月24日、15:54(JST)、Gate1のチェックが終了し、探査機・地上系ともに正常であることが確認されました。降下に向けて、作業が進行中です。