501

502

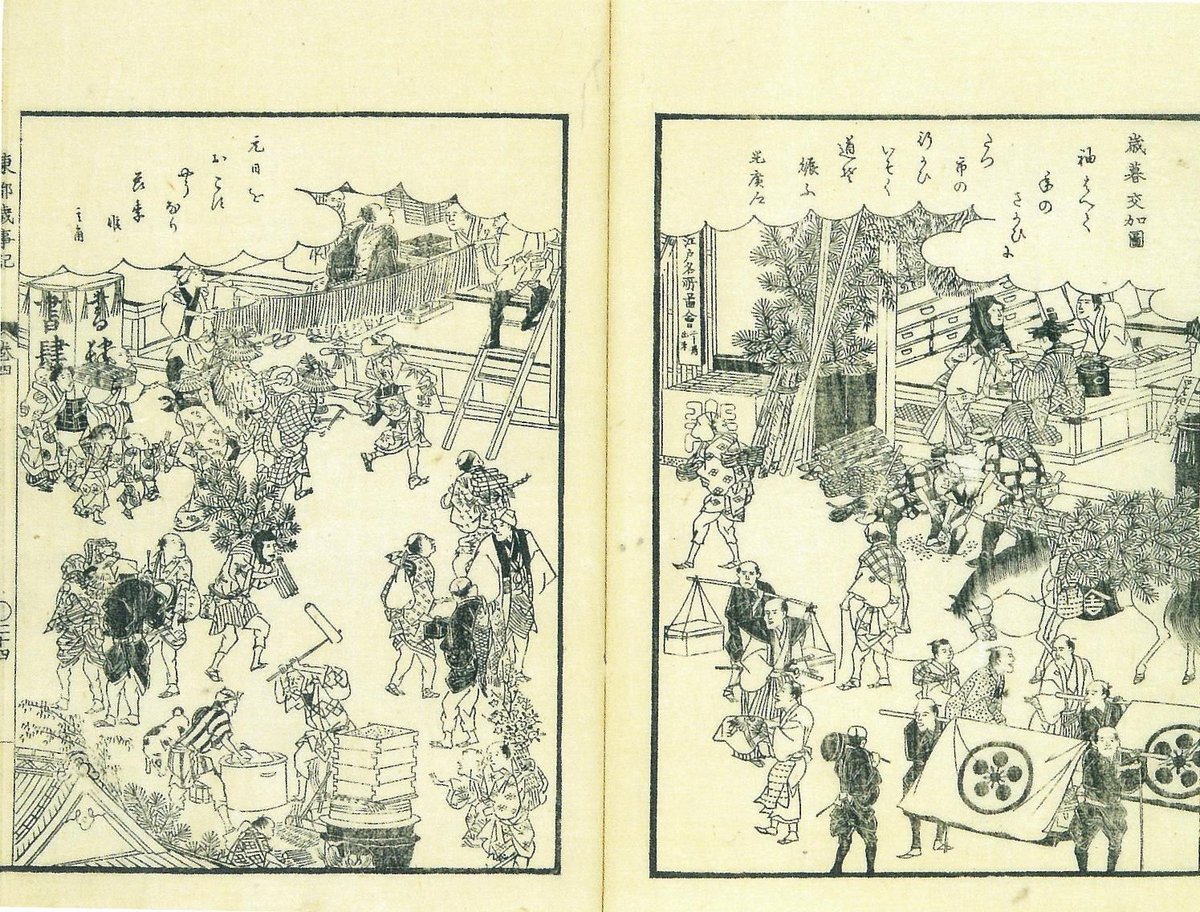

寿永3年1月20日(1184年3月4日)、木曽義仲が敗死。画像は江戸時代前期刊行の『平家物語』の挿絵で、義仲は薄氷の張った深田にはまったところ、敵に額を射抜かれてしまったといいます。大河ドラマ #鎌倉殿の13人 では #青木崇高 さんが義仲を演じるそうですね。buff.ly/3GKyEXL

503

天平宝字4年(760)6月7日、光明皇后が崩御しました。仏教に深く帰依していたことで知られ、夫の聖武天皇が崩御した際にはその遺愛の品を東大寺に寄進しました。これが現在まで伝わる正倉院宝物です。画像は嘉永5年(1852)に書写された『正倉院宝物図』。 buff.ly/2Z0ntUE

504

元暦2年/寿永4年3月24日(1185年4月25日)、壇ノ浦の戦いで平家一門が滅亡しました。画像は江戸時代前期に出版された横型絵入り本『源平盛衰記』の見開き挿絵部分です。物語や芝居に繰り返し描かれたこの場面、2022年の大河ドラマ #鎌倉殿の13人 でも描かれるのでしょうか?

buff.ly/2xKTpnz

505

元禄6年(1693)8月10日は井原西鶴の忌日です。元禄文化を代表する人物ですね。画像は昌平坂学問所旧蔵の『本朝桜陰比事』で、裁判を通して鋭い推理や当時の世相を描いた浮世草子です。言うなれば日本で最初のリーガルサスペンス(?)。buff.ly/2wl6jnf

506

明治6年(1873)11月、陸軍省は、開拓使管理の函館五稜郭について、兵営・火薬庫等の建設のために引き渡しを求めました。資料は、その際の文書に添付されていた図。国指定重要文化財「公文録」の中の一点です。

buff.ly/2T3cUOp

507

慶長8年(1603)7月28日、大坂において豊臣秀頼と千姫(徳川秀忠の娘)の婚儀が行われました。画像は公家の西洞院時慶の日記である『時慶卿記』。なお、『舜旧記』でもこの婚儀についての記載があります。詳しくはデジタル展示「徳川家康」で!buff.ly/2LGdDRH

508

10/23は二十四節気の一つ「霜降」。百人一首の「きりぎりすなくや霜夜のさ莚(むしろ)にころもかたしきひとりかもねん」を思い出しました。虫の音を聞きながら一人寝する男のものさびしい晩秋の和歌。画像は紅葉山文庫旧蔵『新古今和歌集』から。buff.ly/2FvD5pa

509

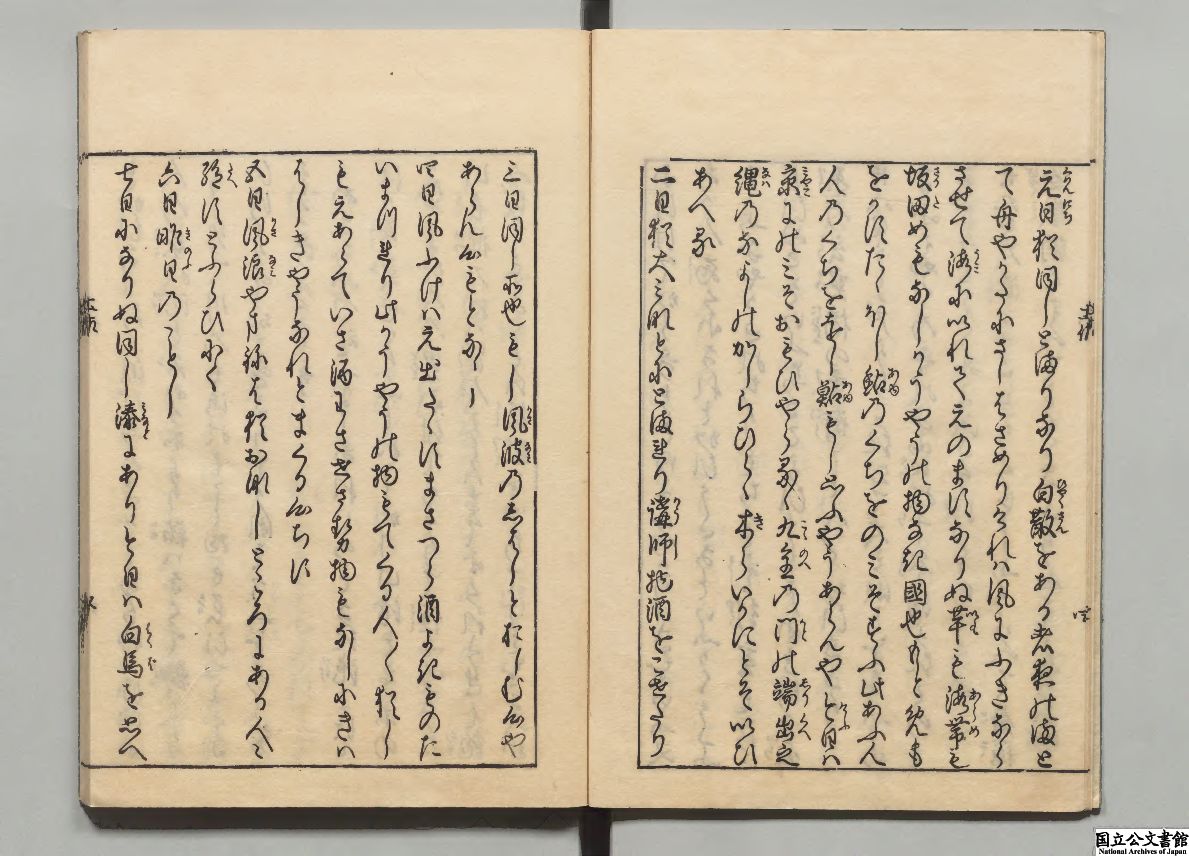

承平5年(935)、船上で正月を迎えた紀貫之は押鮎(鮎の塩漬け)を食べています。これは当時の正月の風習「歯固」です。固いもの(大根・瓜等)を食べて長寿を願ったそうですよ。画像は『土佐日記』。buff.ly/2CcePZ4

510

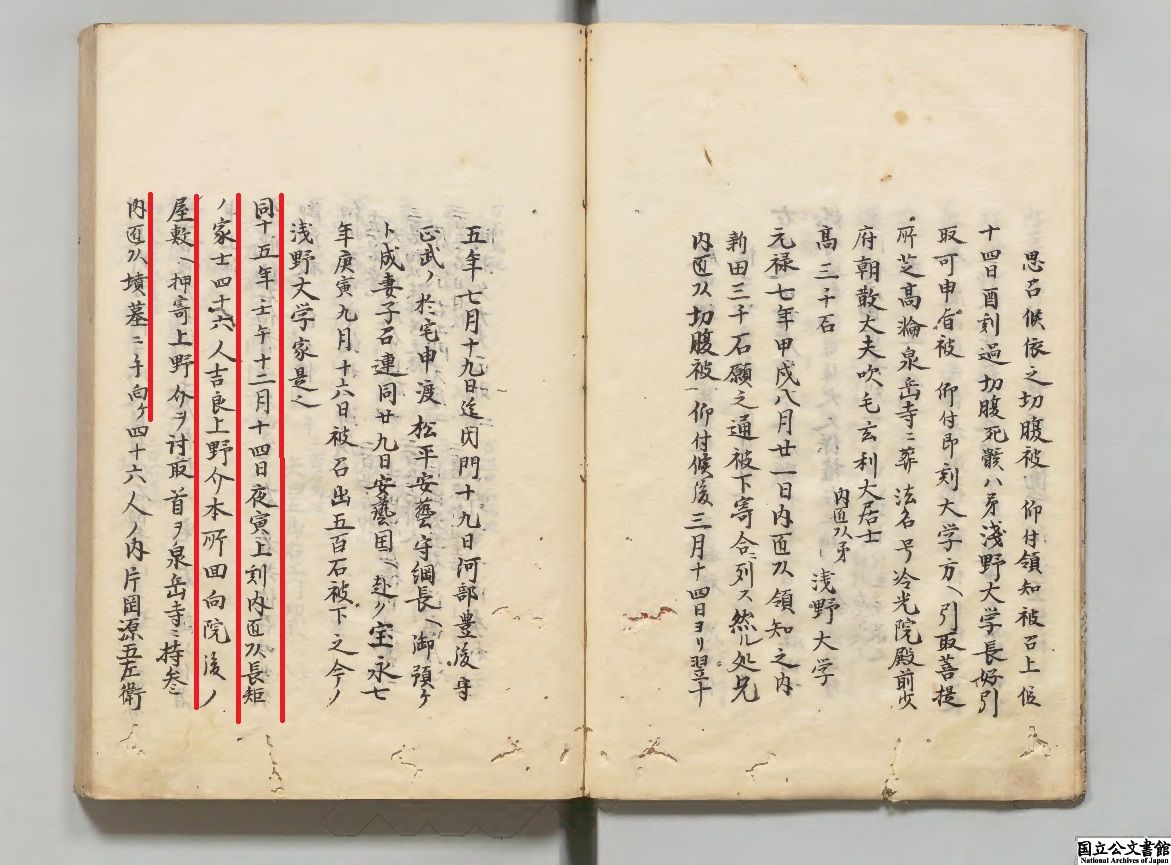

慶長20年5月8日(1615年6月4日)、大坂夏の陣で豊臣家が滅亡しました。画像の『大坂物語』は合戦の顛末を描いた絵入り本で、末尾には「首帳」を掲載。ここには越前少将(松平忠直)の手柄として、3753人の首が載り、その中に真田左衛門(信繁・幸村)の首も数えられています。buff.ly/2WaeMax

511

貞観8年(866)9月22日、応天門放火の犯人として伴善男らが処罰されました。この「応天門の変」は『日本三代実録』に記録があります。画像は寛文13年(1673)版で、右頁5行目に「応天門及東西楼」が「皆悉焼失」したとの記述が見えます。buff.ly/2x0UkMt

512

513

514

慶長15年(1610)8月20日、細川藤孝(幽斎)が没しました。 #麒麟がくる では、明智光秀との関わりも注目されるところですね。藤孝が文武に優れていたことは有名で、著作も多数存在します。画像は藤孝の著述とされる書で、軍中および侍の心得を記したもの。 buff.ly/2PXLJUT

515

516

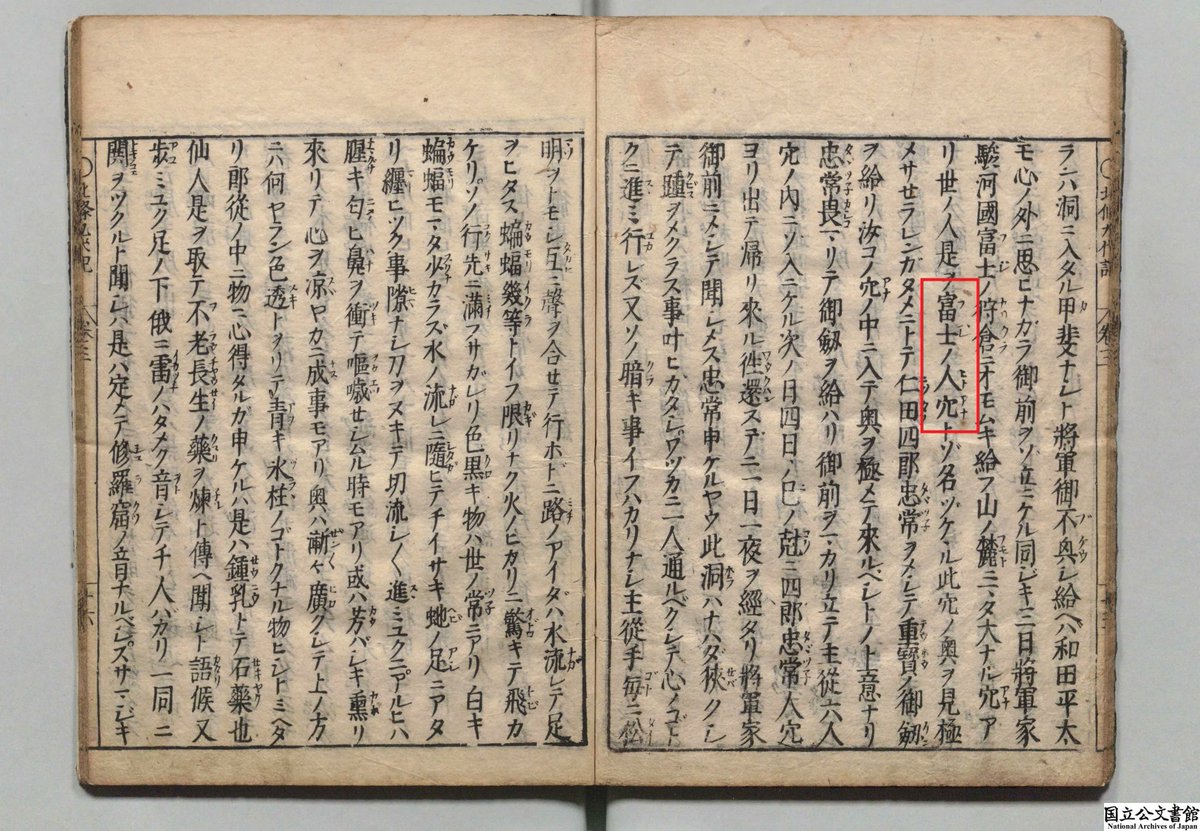

建仁3年9月6日(1203年10月12日)、仁田忠常が謀反の疑いで誅殺。 #鎌倉殿の13人 では #ティモンディ の #高岸宏行 さんが演じていました。実は、富士の人穴(洞穴)を探検し、あの世に辿り着いたという伝説の持ち主でもあります。画像は延宝3年版『鎌倉北条九代記』。 buff.ly/3CLHV2E

517

元和2年(1616)4月17日、徳川家康がその生涯を閉じました。享年75。画像は『御実紀』より同日の記事。駿府城で死去したと記されています。現在開催中の企画展「家康、波乱万丈!」で原本を展示中! archives.go.jp/exhibition/ind…

デジタル展示「徳川家康」も併せてご覧ください。 archives.go.jp/exhibition/dig…

518

承前)実朝はのち暗殺されて非業の最期を遂げます。その姪の竹御所も若くして死去。頼朝の直系子孫は三代で絶えます。同時代を生きた藤原定家はこれに何を思ったのか。開催中の企画展「平家物語―妖しくも美しき―」ではその日記『明月記』も展示中です。buff.ly/2IgMIdf

519

520

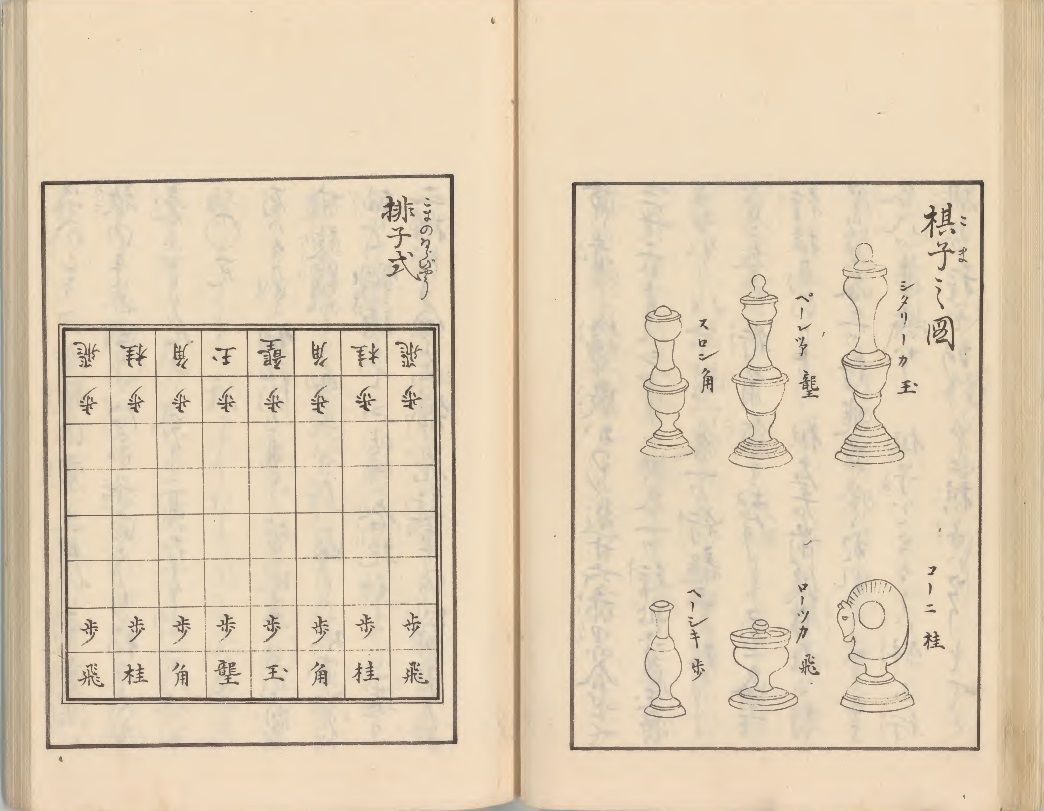

11月17日は将棋の日。将棋とチェスは似ていると言われることもありますが、ロシアでの見聞を記録した江戸時代の資料『北槎聞略(ほくさぶんりゃく)』でも、チェスを「象(将)棋の如きもの」と紹介しています。図ではチェスの駒を動きの似ている将棋の駒になぞらえています。buff.ly/3lsxV2Z

521

宝永4年(1707)11月23日、富士山が噴火し、宝永山が誕生しました。画像の『徳川実紀』同日の記事によると、江戸では地震が続き、近国の田畑は火山灰によって埋没したとのこと。また、新井白石の随筆『折たく柴の記』によれば、江戸でも火山灰が雪のように降ったそうです。buff.ly/3DwJBuo

522

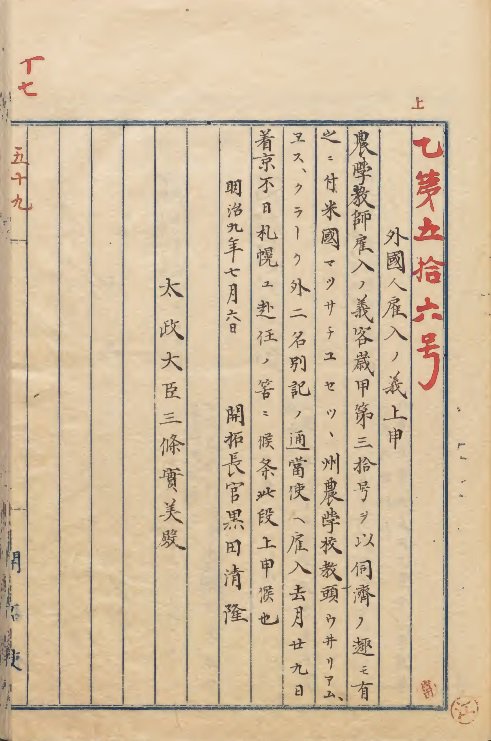

天文12年(1543)8月25日、100人余の外国人の乗った船が種子島に現れ、種子島の領主種子島時尭(ときたか)はこの外国人から二挺の鉄砲を購入しました。一般的に知られているこの鉄砲伝来の経緯は江戸時代初期に成立した資料『南浦文集』所収の「鉄砲記」に記されているものです。buff.ly/2Ebef3a

523

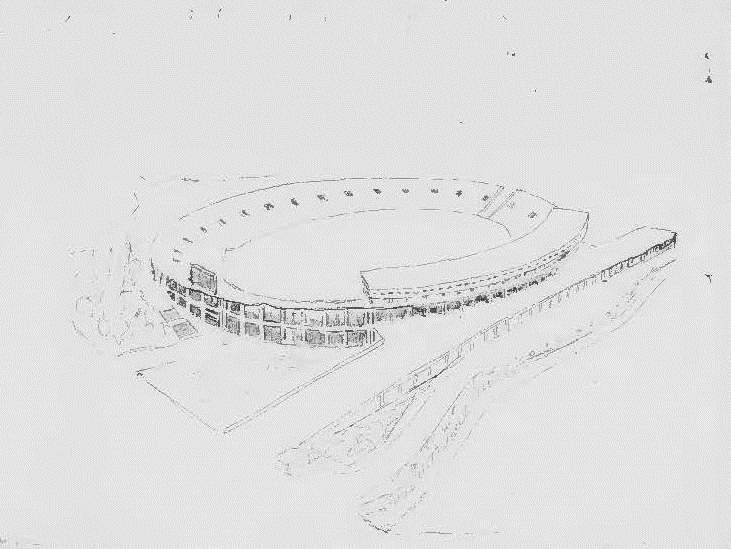

昭和20年(1945)5月14日未明の空襲により名古屋城が焼失しました。名古屋城は徳川家康が幕府の威信をかけて築いた、日本三名城のひとつに数えられる城でした。画像は、昭和20年12月に第一復員省が作成した名古屋市の「戦災概況図」の一部で、矢印の部分が名古屋城です。

buff.ly/3boFbae

524

525

東京近辺ではイチョウの紅葉が見頃になりましたね。画像は『草木錦葉集』という図説集。地の色と違った色が混じった斑(ふ)入り植物を中心に、葉や形状などが変わった植物を収録しています。掲載部分には斑入りのイチョウやイバラなどが描かれています。buff.ly/2Asvfdw