101

102

103

104

105

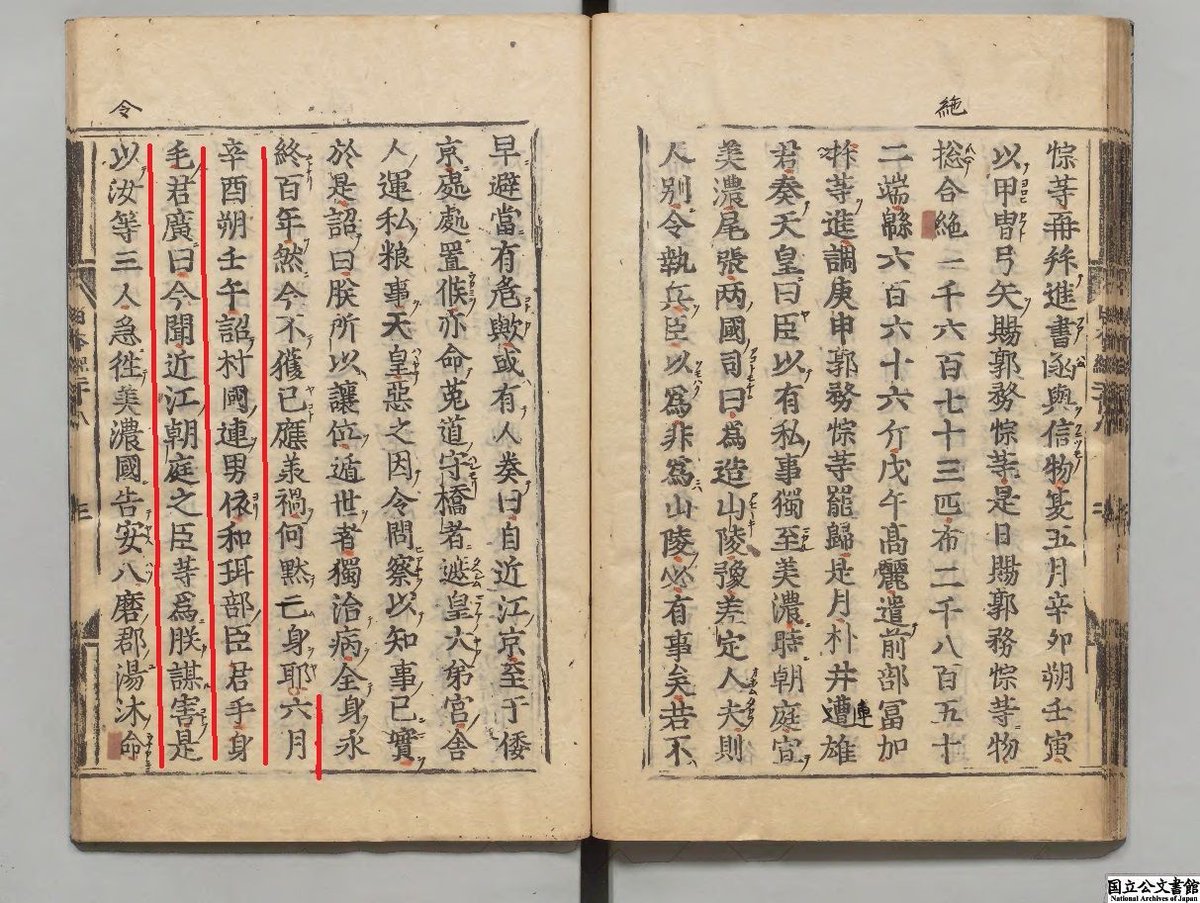

天武天皇元年(672)6月24日、大海人皇子(天武天皇)は、兄の天智天皇の子である大友皇子に対抗するため、吉野を脱出して東国へ向いました。これが、かの有名な壬申の乱の始まりとされています。当館は、日本書紀の写本を多数所蔵しています。buff.ly/2tADvpk

106

107

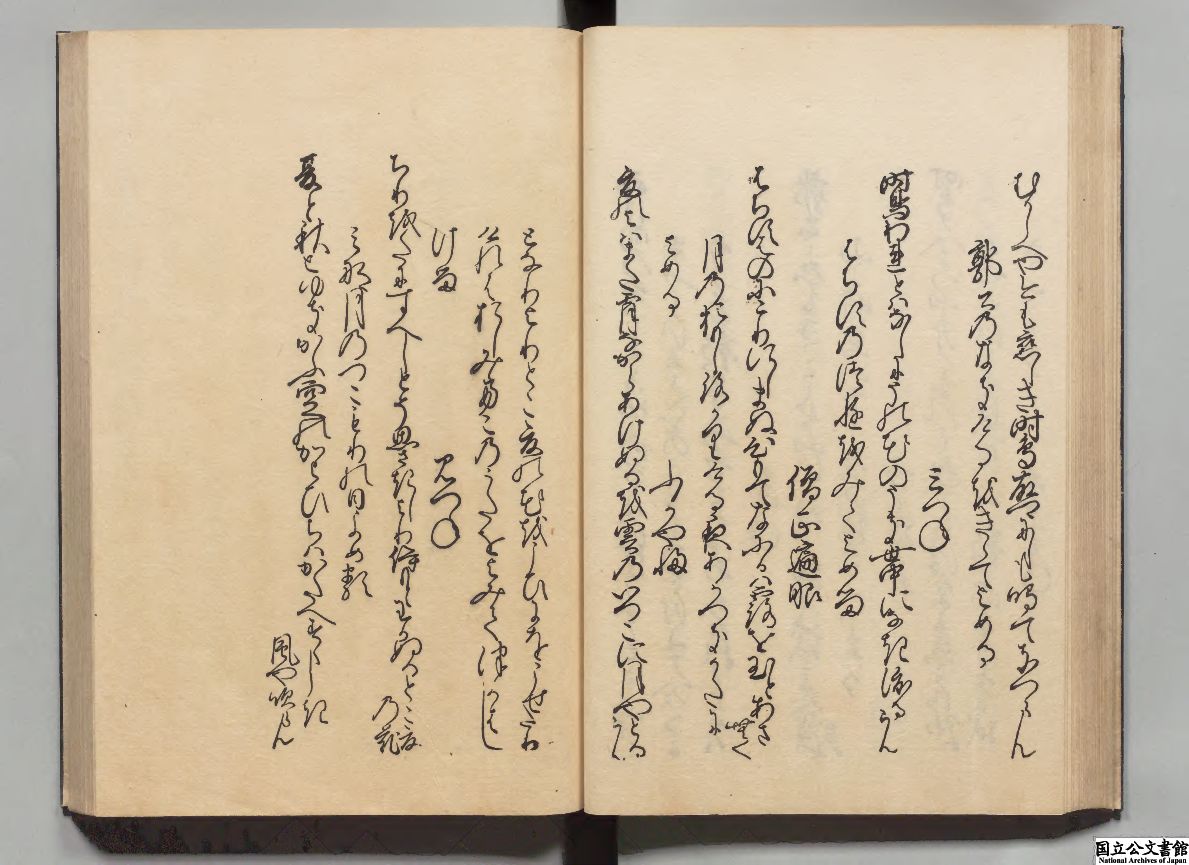

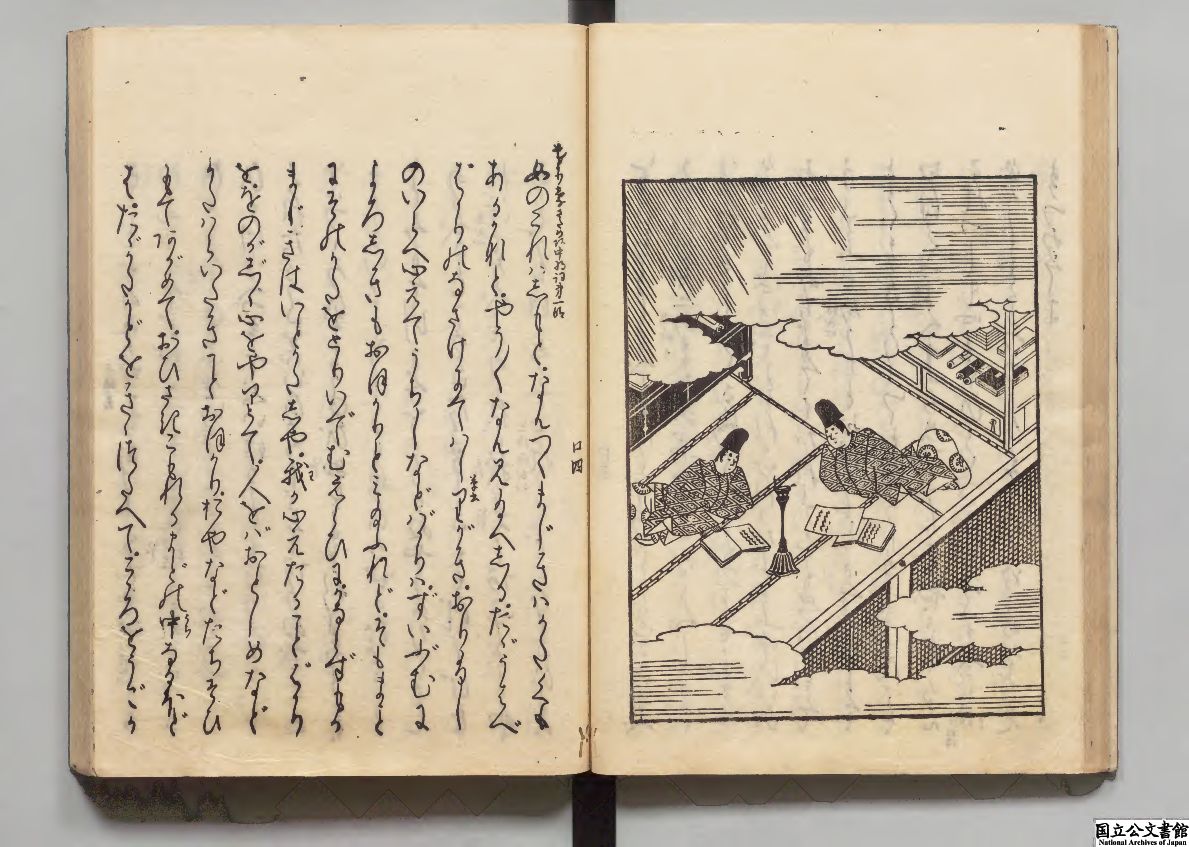

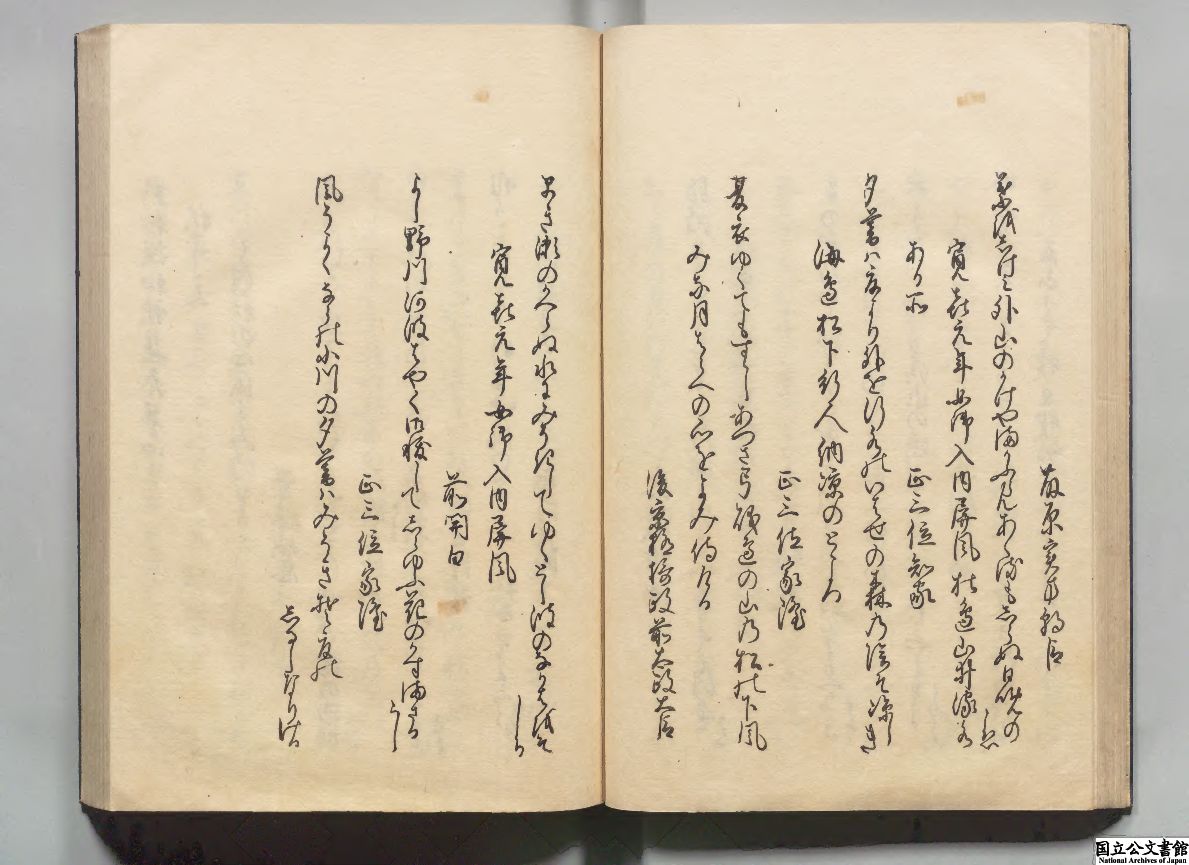

雨の多い季節になってきましたね。憂鬱な気分を紛らわすために、古典文学の中から雨の場面を探してみました。画像は紅葉山文庫旧蔵の『源氏物語』より「帚木」の挿絵。有名な「雨夜の品定め」の場面です。この絵では光源氏たちも憂鬱そうですね…buff.ly/2tVgAV6

108

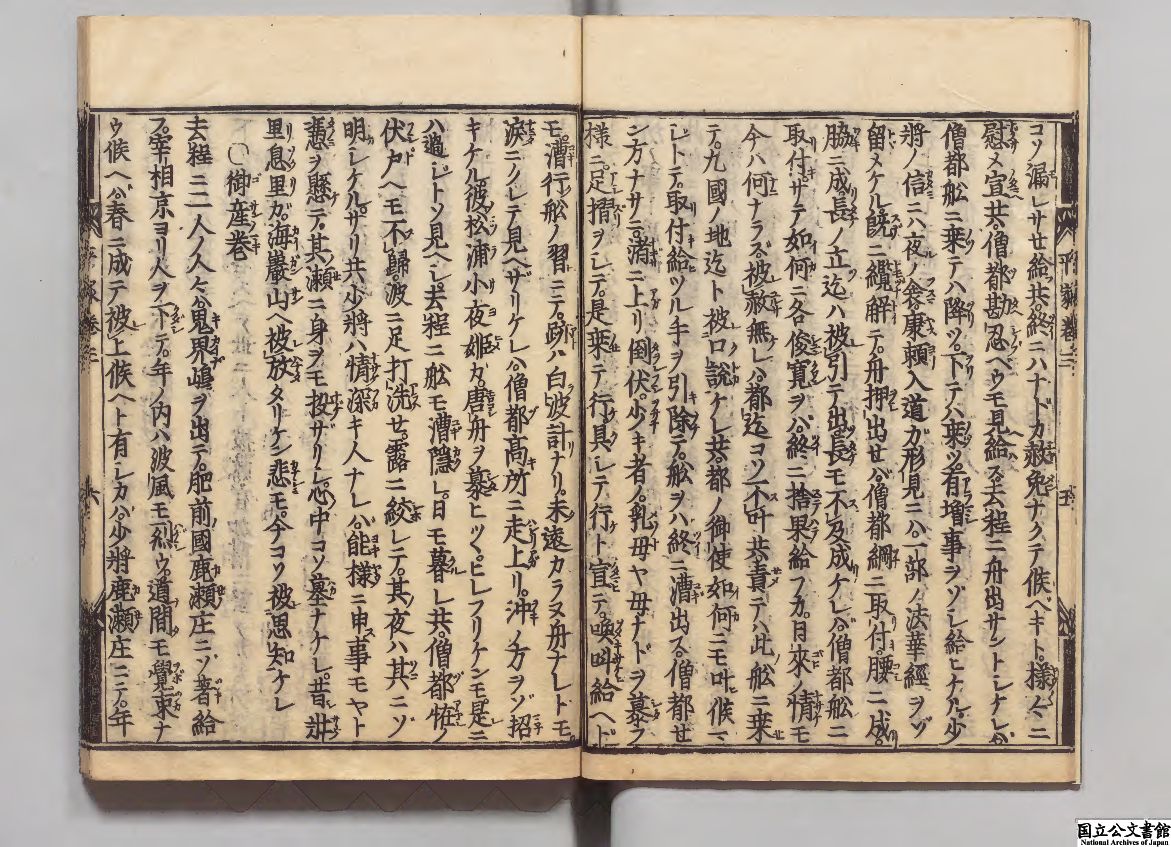

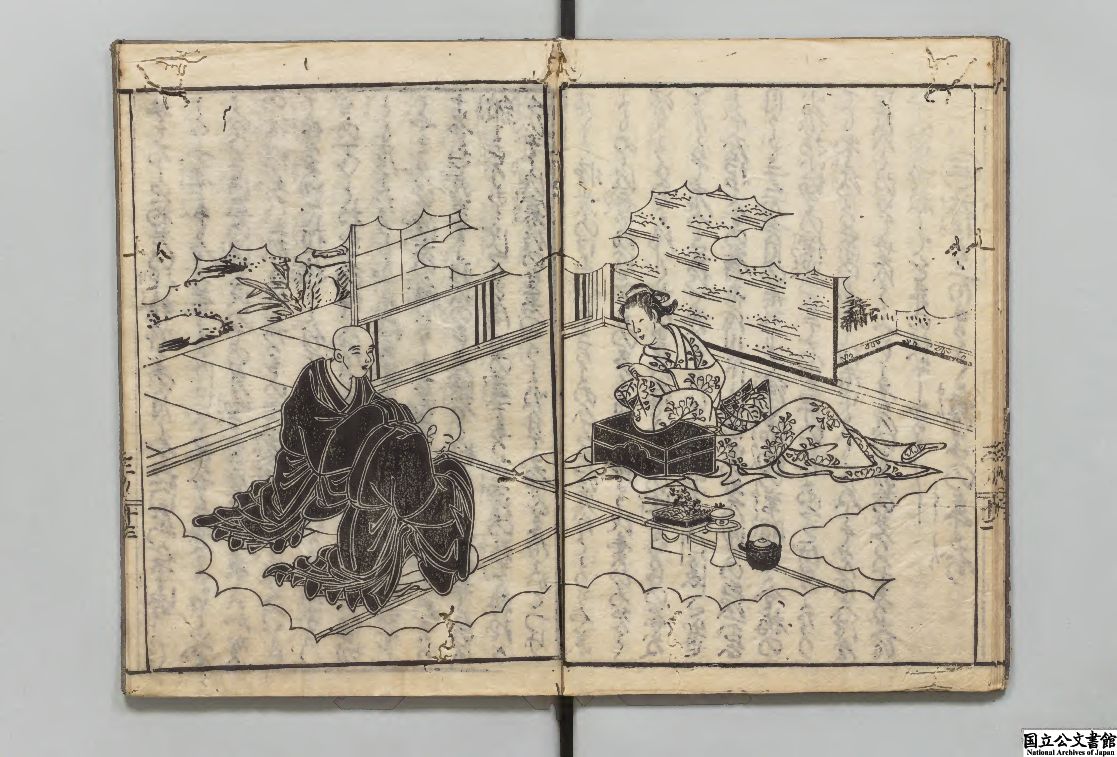

文化6年(1809)6月27日『雨月物語』の作者の上田秋成が没しました。和歌・俳諧・国学研究にも大きな業績を残しています。画像は明和3年(1766)版『諸道聴耳世間猿』。様々な職業の人々を皮肉っぽく滑稽に描いた秋成による浮世草子です。buff.ly/2sXQVhj

109

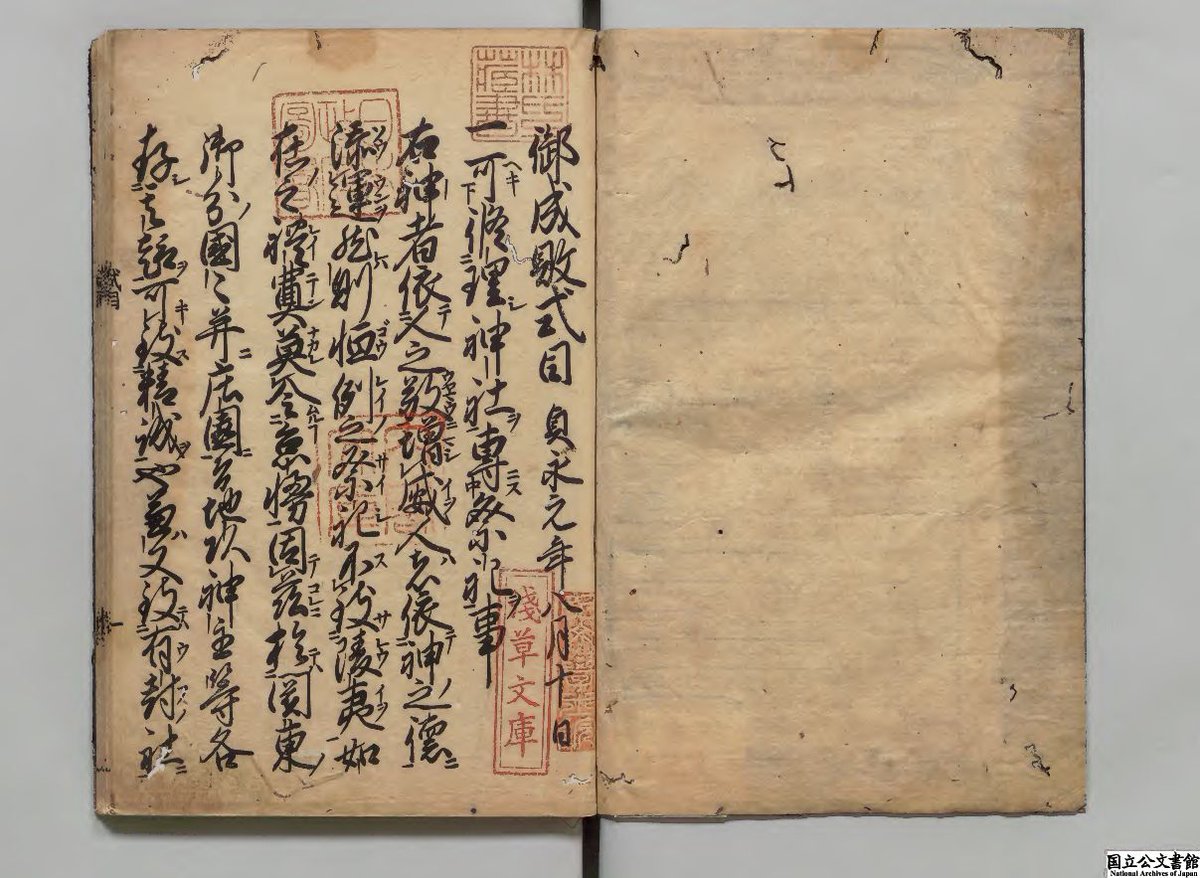

貞応3年(1224)6月28日、北条泰時が鎌倉幕府第3代執権の座に着きました。泰時の事績と言えば貞永元年(1232)の「御成敗式目」の制定ですね。日本最初の武家法典です。画像は林家旧蔵の正保4年(1647)版。buff.ly/2tAVwEa

110

111

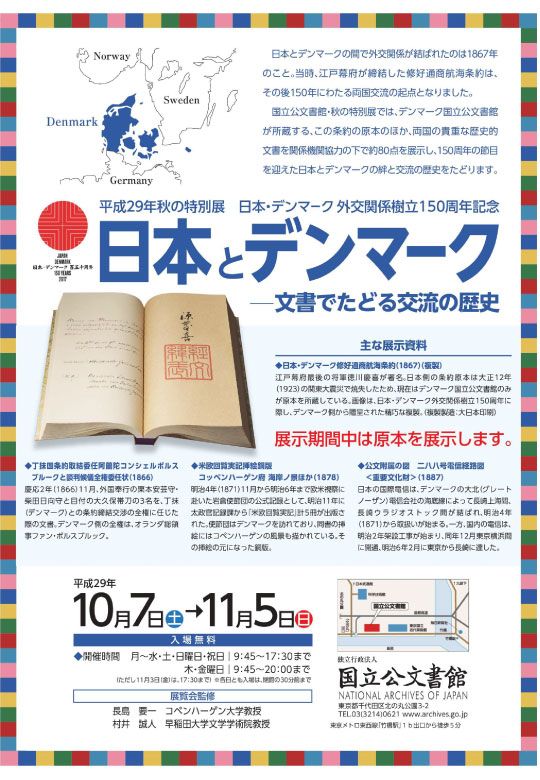

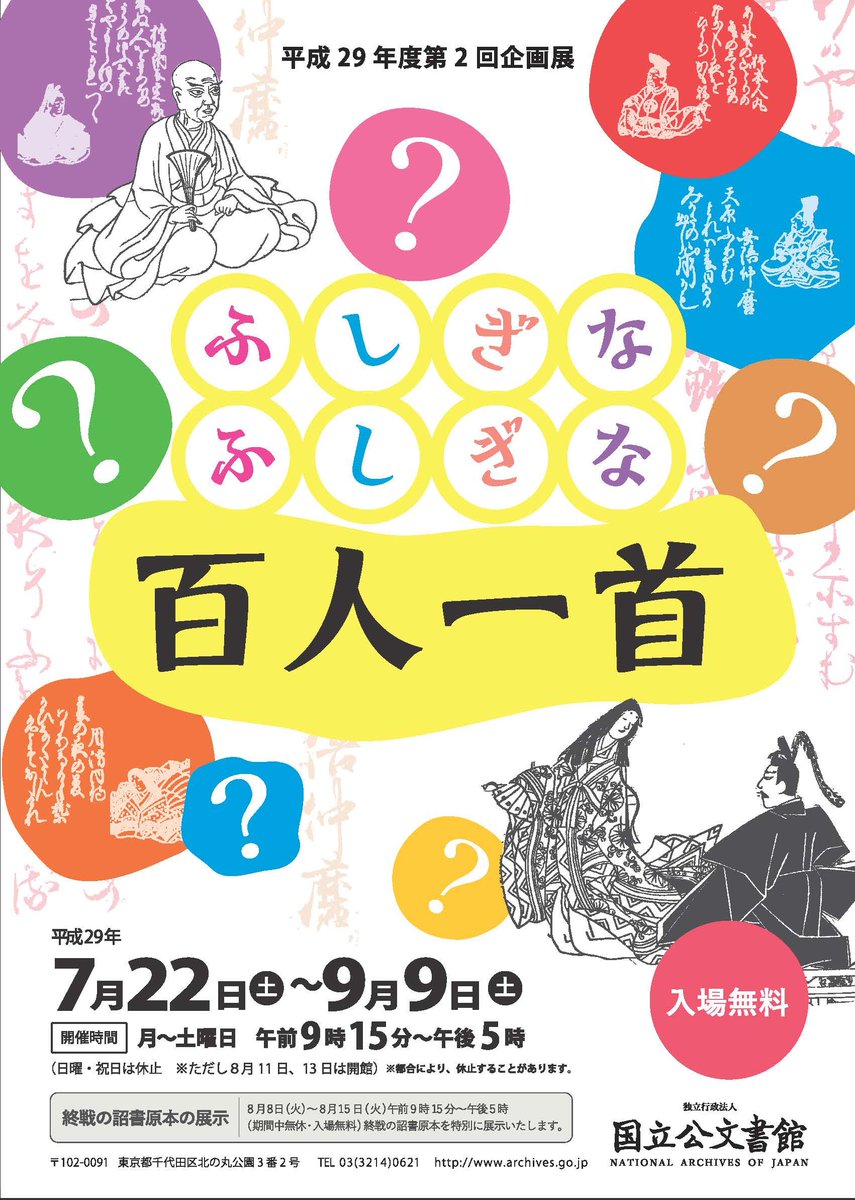

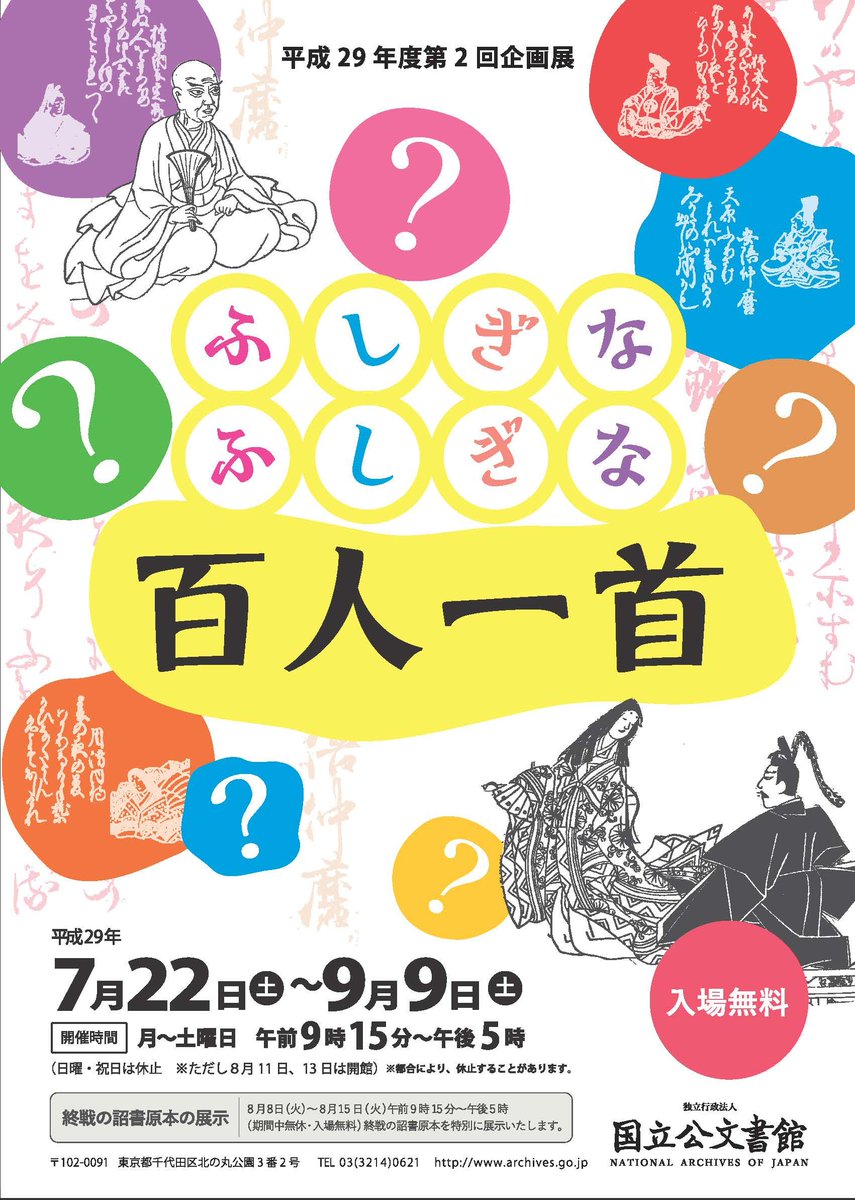

7/22(土)から、平成29年度第2回企画展「ふしぎなふしぎな百人一首」を開催します。お正月のかるた大会をはじめ、マンガなどでもお馴染みの百人一首ですが、今回の展示ではその"謎"に迫ります。夏休み企画も同時開催。どうぞお楽しみに!buff.ly/2sL2KHi

112

113

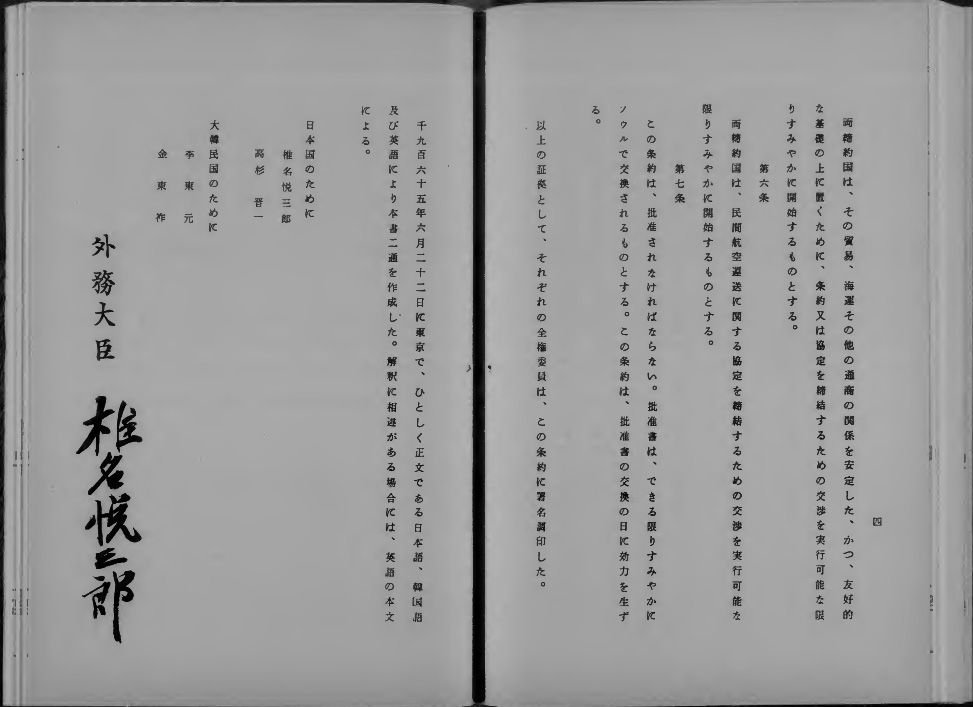

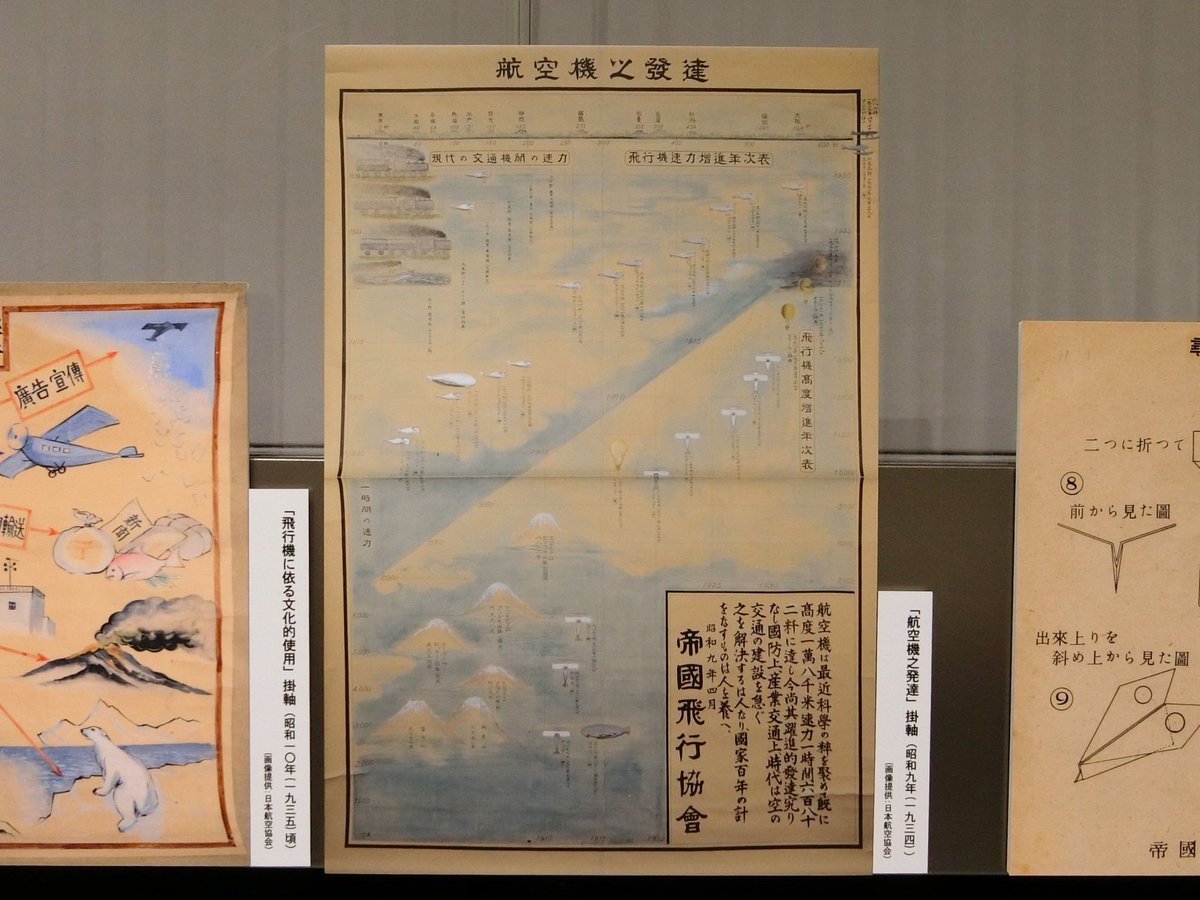

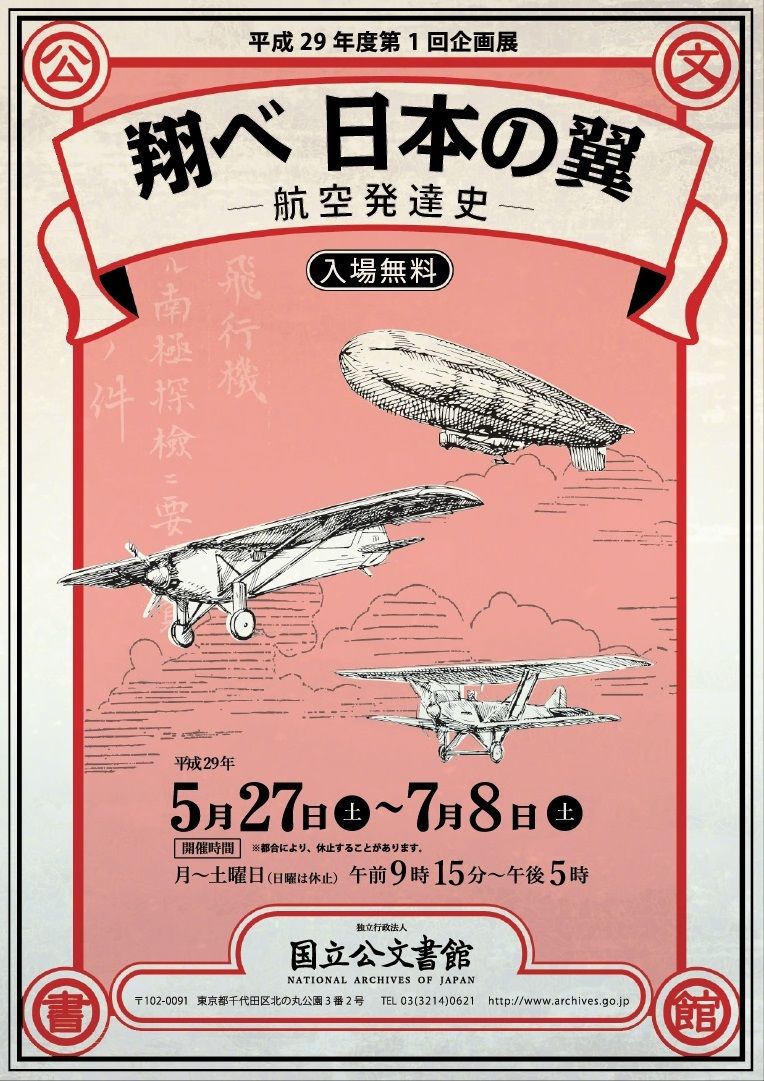

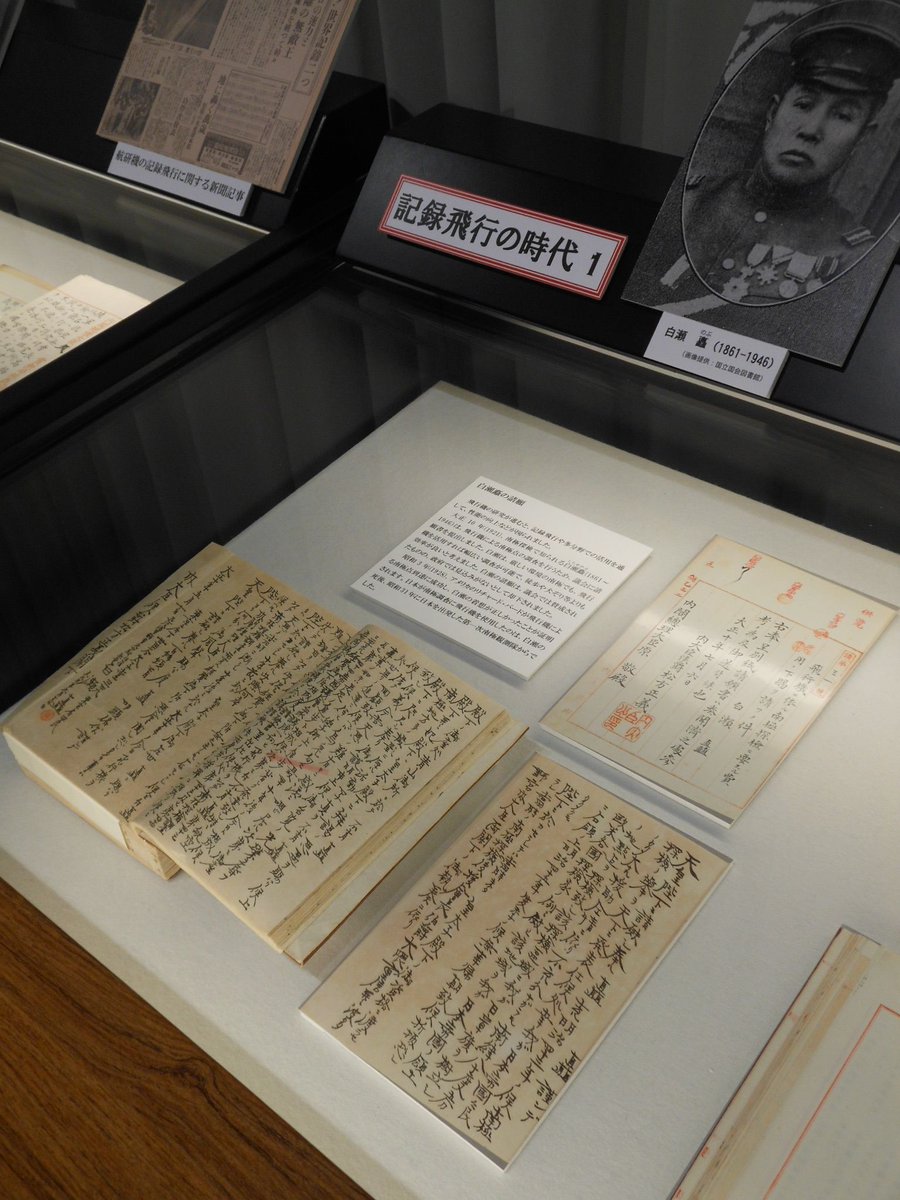

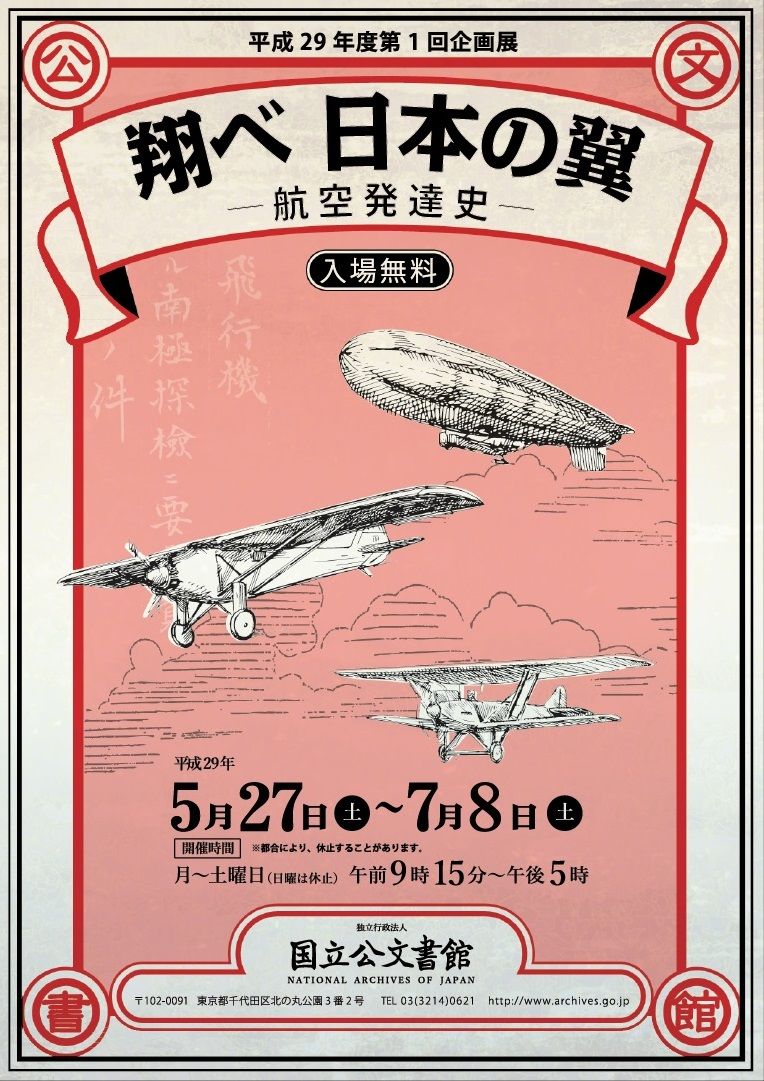

平成29年度第1回企画展「翔べ 日本の翼-航空発達史-」は、今週末(7/8)までです。今回の企画展では、日本の民間航空の歴史を中心に、航空に関する制度や人物についての資料をご紹介しています。皆様ぜひお越し下さい!buff.ly/2twdTx7

114

115

116

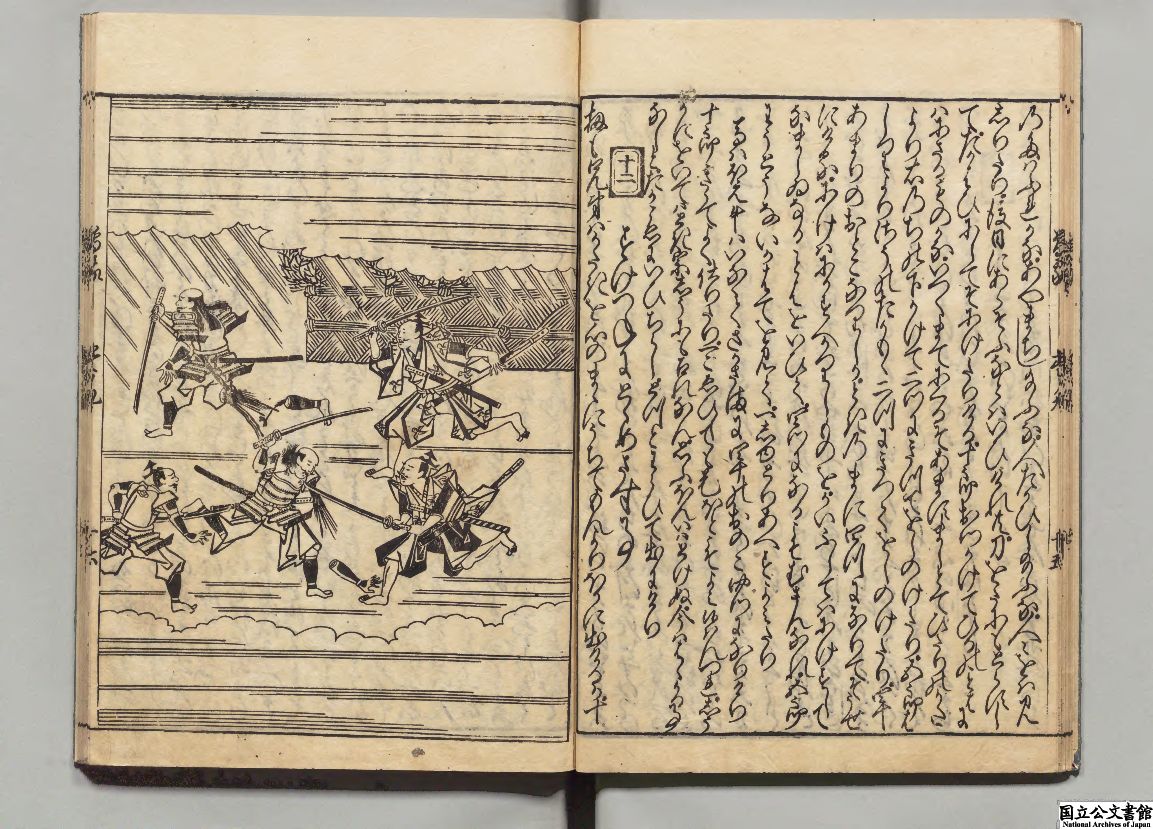

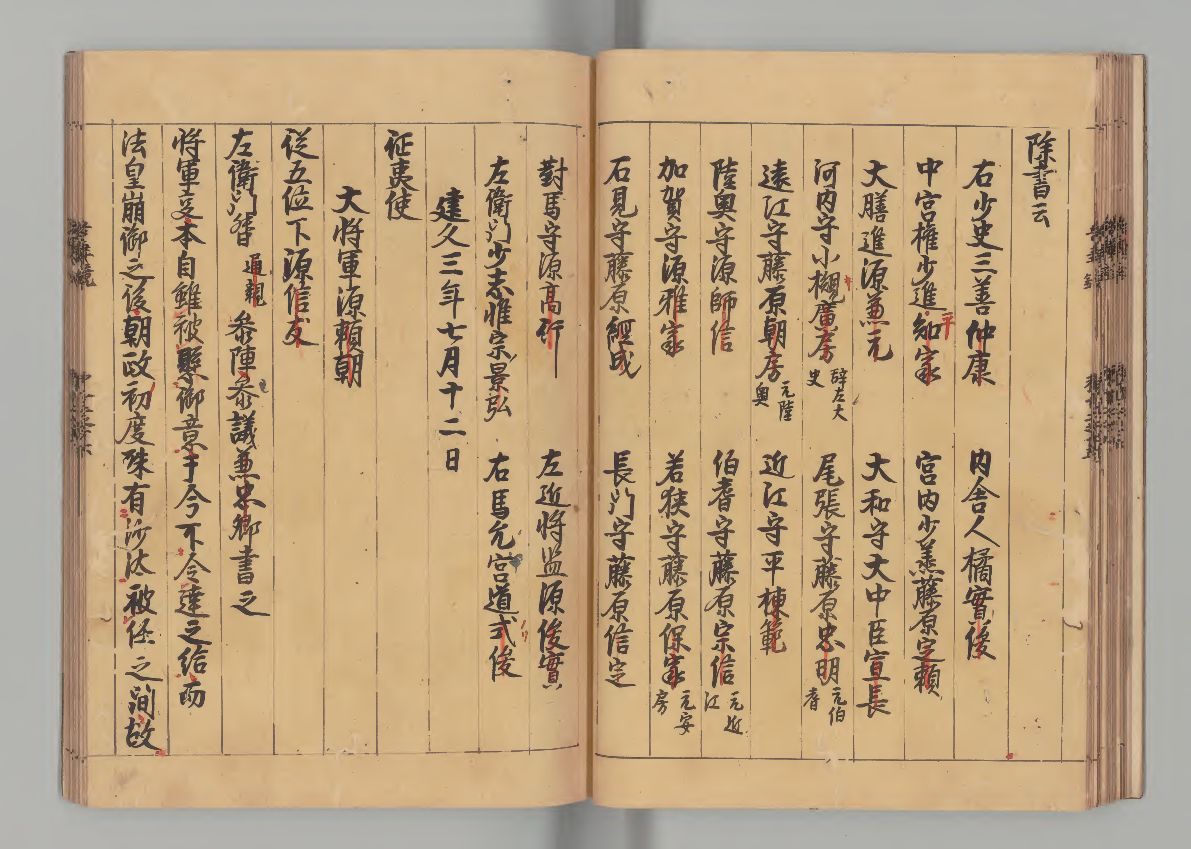

梅雨の季節にふさわしく、古典文学の中から雨の名場面をご紹介しましょう。画像は紅葉山文庫旧蔵の『曾我物語』の挿絵です。曾我兄弟が仇討を決行したのは激しい雨の晩のことでした。赤穂浪士の仇討が雪の晩として演出されるのと対照的ですね。buff.ly/2u5H9Ih

117

118

119

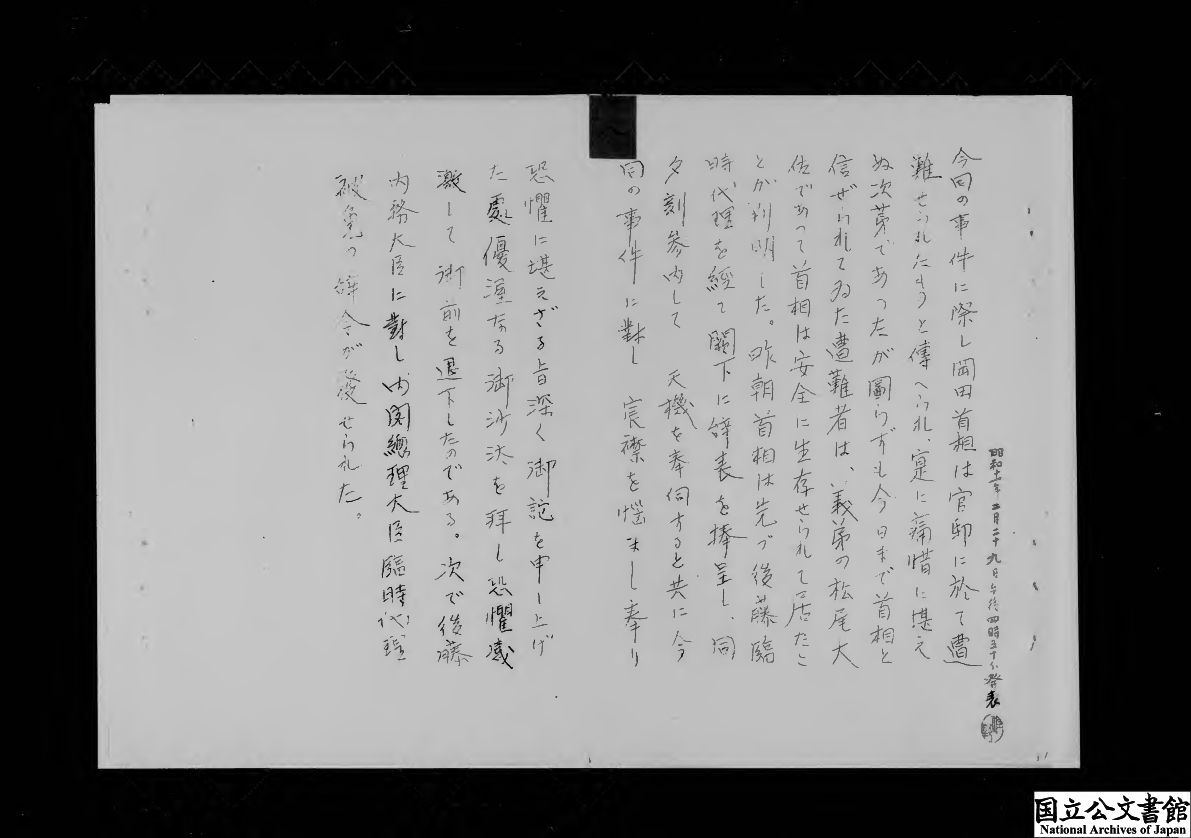

昭和9年(1934)7月8日は、岡田内閣が発足した日です。海軍長老の岡田啓介によって組閣された、穏健な「中間内閣」でしたが、「二・二六事件」を受けて瓦解しました。画像は、「二・二六事件」の後、岡田首相の生存を発表した際の資料です。buff.ly/2tKSLCP

120

121

嘉永7年(1854)7月9日、幕府は日本船を異国船と区別するため、日の丸を日本惣船印とすることを定めました。このことは『徳川禁令考』等の他、『嘉永雑記』にも記されています。『嘉永雑記』は江戸で剣術指南を業とする藤川貞が記した雑録です。buff.ly/2sMCJJe

122

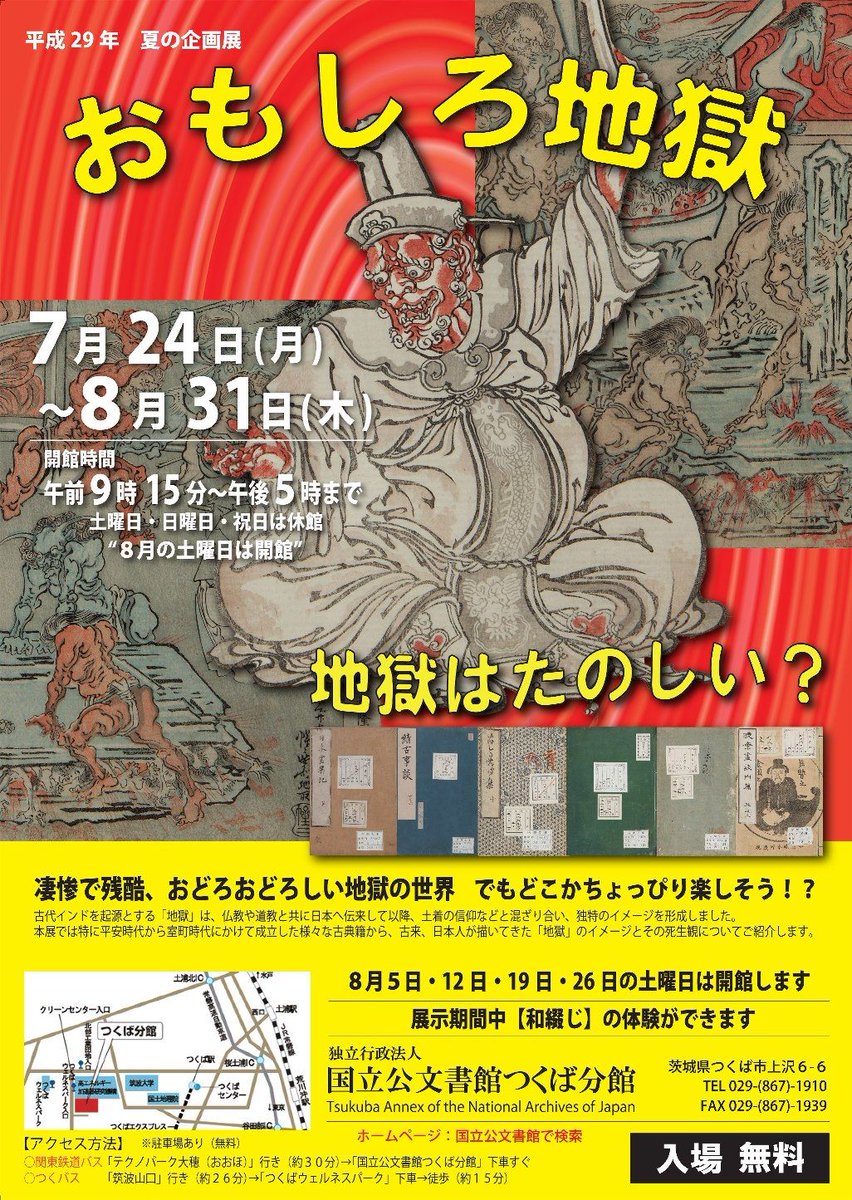

7月24日(月)から、つくば分館にて夏の企画展「おもしろ地獄-地獄はたのしい?-」を開催します!古来より日本人が描いてきた地獄のイメージや死生観を様々な古典籍からご紹介します。期間中は、和綴じによるメモ帳作りも体験できます。

buff.ly/2t3CIMd

123

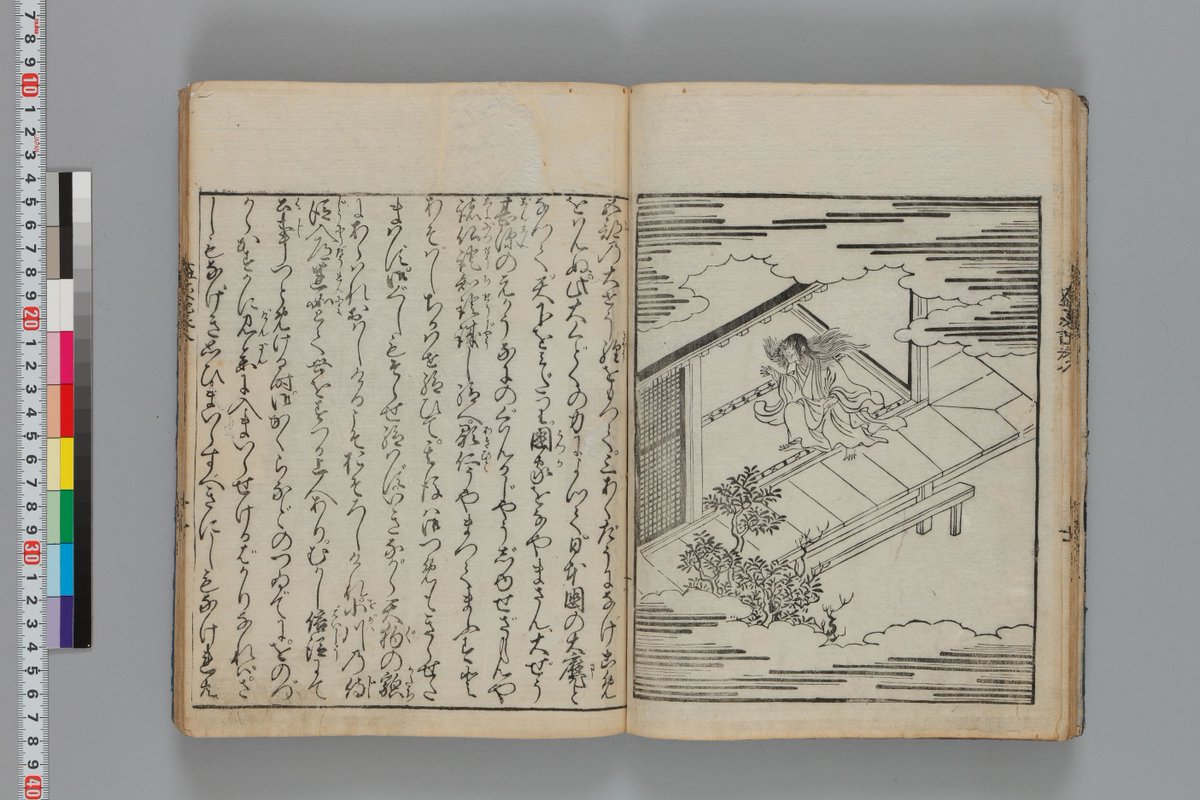

保元元年(1156)7月11日、保元の乱が勃発しました。画像は『源平盛衰記』の挿絵で、乱に敗れた崇徳院が魔縁(怨霊)となった様子です。優れた歌人でもあった崇徳院に一体何が? 詳しくは7月22日からの「ふしぎなふしぎな百人一首」展で!buff.ly/2t3L06C

124

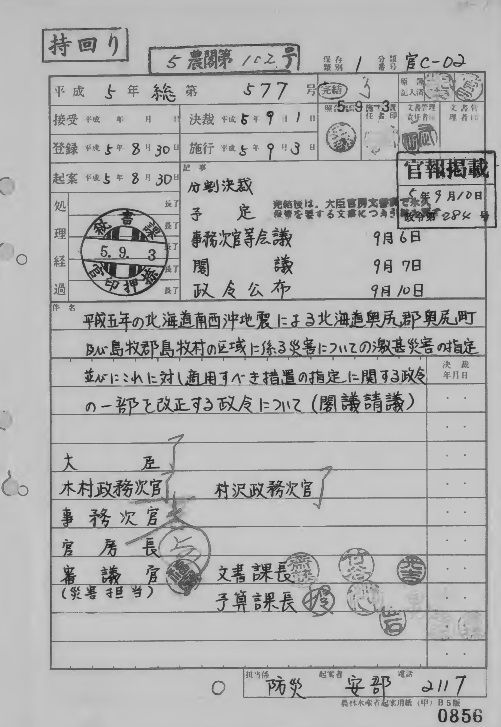

平成5年(1993)年7月12日、M7.8の北海道南西沖地震が発生しました。画像は、激甚災害指定のため、農林水産大臣から内閣総理大臣へ閣議を求めた閣議請議についての決裁文書です。buff.ly/2t38JUO

125