451

452

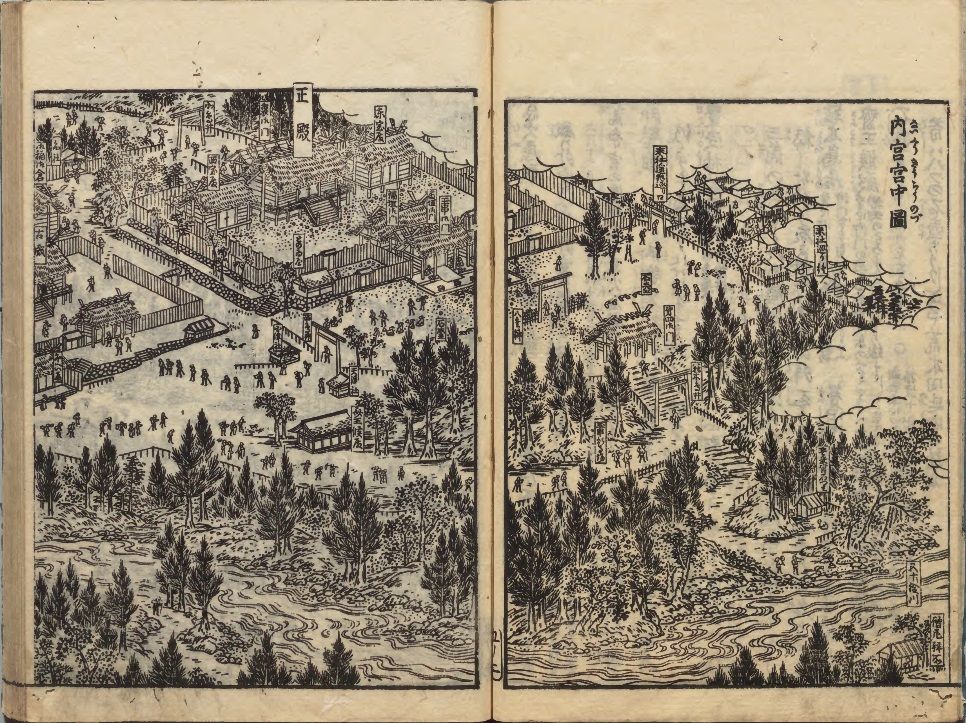

今日(10/2)は江戸時代初期の天台宗の僧、南光坊天海の命日。天海は徳川家康の知遇を受け、幕府の宗教政策に大きな影響を与えました。画像は弟子の胤海(いんかい)が著した『東叡山寛永寺元三大師縁起』。詳しくはデジタル展示「徳川家康」で!

buff.ly/2Oieool

453

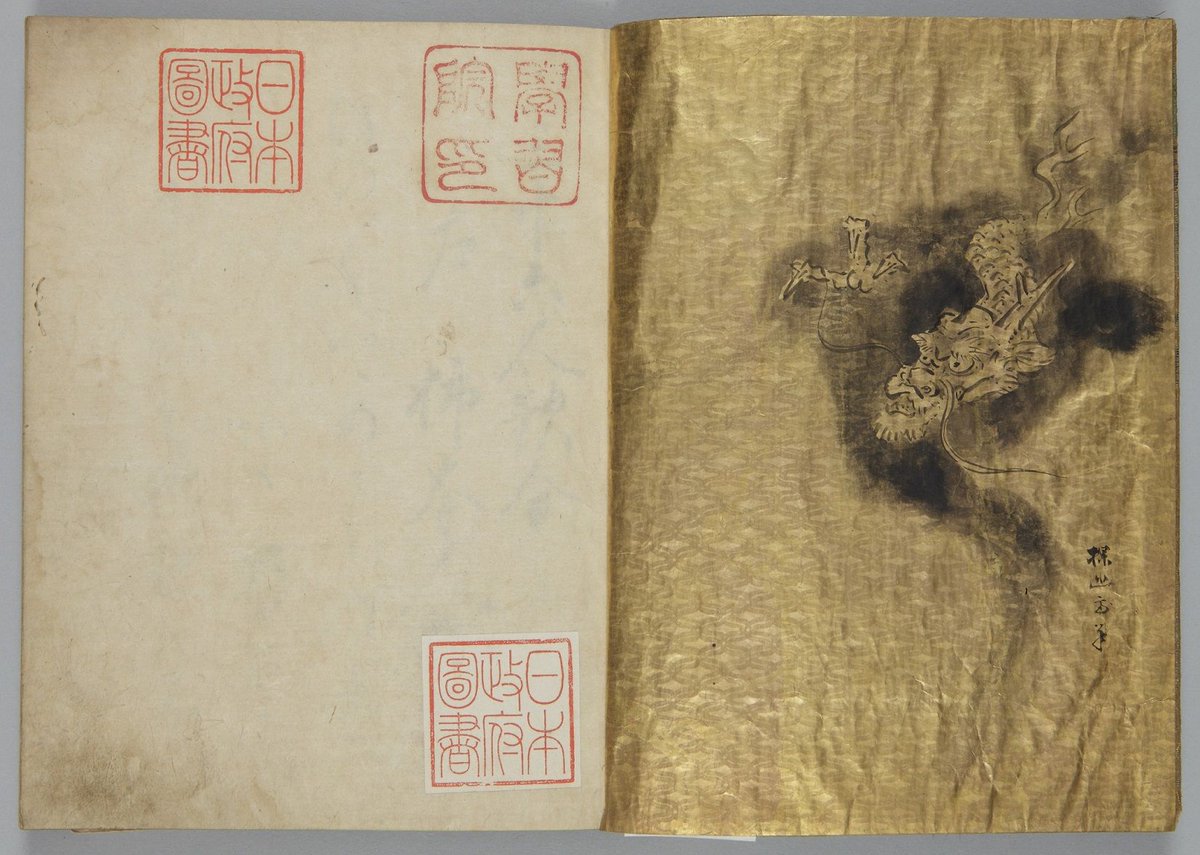

うつそみの人にある我れや明日よりは二上山を弟背と我見む――朱鳥元年(686)10月3日、大津皇子(天武天皇の皇子)が謀反の疑いにより自害。その死を悼み、姉の大伯皇女が詠んだ和歌が『万葉集』に収められています。画像は林羅山旧蔵書。

buff.ly/2Oieyfr

454

455

平成30年秋の特別展 明治150年記念「躍動する明治-近代日本の幕開け-」を開催しています。今回の特別展では、歴史の教科書や年表で目にする出来事を中心に、明治前半期の日本の歩みを振り返ります。会期中は無休です。ぜひご来場下さい!

buff.ly/2IgMIdf

#躍動する明治 #明治150

456

457

今日(10/8)は二十四節気の一つ「寒露」です。冷たい露が宿る頃。露は秋の景色の一つとして和歌や物語に好まれた題材でした。画像は慶長13年刊の嵯峨本『伊勢物語』より「芥川」。深窓の姫君が露を見て「白玉か」と尋ねたという逸話は有名ですね。

buff.ly/2ReDxPA

458

明治14年(1881)10月18日、板垣退助が率いる政党、自由党が結成されました。開催中の特別展でも、自由党関連の資料を展示しています。画像は翌15年に起こった板垣暗殺未遂事件に関する資料で、「板垣退助負傷セシ」現場の見取り図です。

buff.ly/2ElgiRz

459

食欲の秋の味覚といえば栗。画像は『本草図譜』より。同書は幕臣で本草学者の岩崎灌園(かんえん)が編纂した植物図鑑。約2000種の草木が収録されています。文政11年(1828)に完成しました。当館では灌園の自筆の写本を所蔵しています。buff.ly/2NFHutH

460

10/23は二十四節気の一つ「霜降」。百人一首の「きりぎりすなくや霜夜のさ莚(むしろ)にころもかたしきひとりかもねん」を思い出しました。虫の音を聞きながら一人寝する男のものさびしい晩秋の和歌。画像は紅葉山文庫旧蔵『新古今和歌集』から。buff.ly/2FvD5pa

461

明治6年(1873)10月24日、政府内部での政策を巡る対立から、西郷隆盛は職を辞し鹿児島に帰郷しました。画像は「公文録」に所収された西郷の辞表提出に関する書類です。同資料は開催中の特別展でも展示しています。この機会にぜひご覧ください。buff.ly/2CYeMmG

462

今日(10/24)は文鳥の日だそうですね。当館には文鳥が広報職員として活躍しています。その名も「こぶんちょさん」!調べ物に困っている人を察知する特殊能力を持っているんですよ。こぶんちょさんが登場する「公文書館ニュース」、ぜひご覧くださいね。buff.ly/2FqdMET

#文鳥の日

463

焼き芋のおいしい季節になってきました。後に江戸幕府の書物奉行も務めた青木昆陽は救荒食物としてさつまいもに注目し、『蕃藷考(ばんしょこう)』を著しました。蕃藷はさつまいもの異名。江戸時代中後期以降には江戸で焼き芋を商う者が多数現れました。buff.ly/2NW0hRJ

464

平成も残すところ今日(10/31)で、あと半年だそうですね。平成の元号が発表された際に小渕官房長官が持っていたあの「平成の書」は、当館で保存しています。国立公文書館デジタルアーカイブで画像をご覧いただくことができます。ショップではクリアファイルも販売中です!buff.ly/2ACAmuL

465

11月1日は灯台記念日。画像は19世紀の地誌『尾張名所図会』から東海道宮宿(現名古屋市熱田区)の船着場の図。桑名宿(現桑名市)との間を結ぶ海路は七里の渡しと呼ばれ、夜は(洋式)灯台ではなく、常夜灯(中央赤丸の中)が港の目印となりました。

buff.ly/2OQTJZF

466

草木もすっかり色付く季節。画像は明和2年(1765)版『観世流謡本』より「紅葉狩」。平維茂(たいらのこれもち)は山中で出会った美女と紅葉を楽しみますが、その正体はなんと戸隠山の鬼!皆さんも紅葉狩りの最中には、謎の美女にご用心を(!?)

buff.ly/2Dey1ZA

467

11/8は刃物の日。鍛冶職人らが使う送風器具、鞴(ふいご)をまつる鞴祭が行われることにちなむそうです。画像は江戸時代の刀剣研究家、鎌田魚妙(かまたなたえ)の『本朝鍛冶考(ほんちょうかじこう)』から備前の刀工長船派の系図の始めの部分です。

digital.archives.go.jp/das/image-j/M2…

468

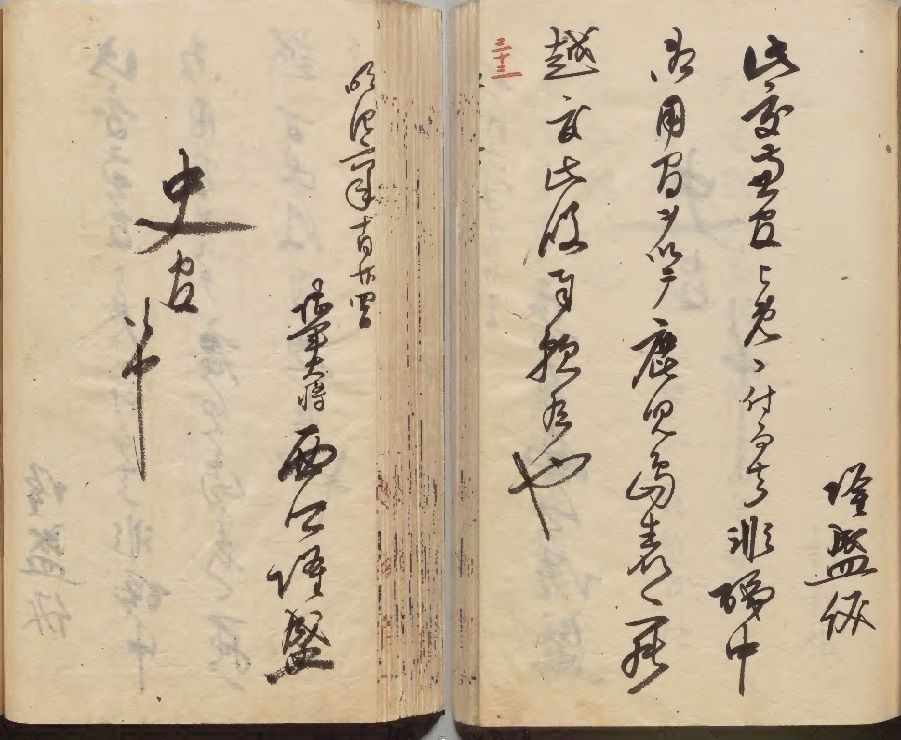

肌寒くなってきましたね。皆さんは春と秋ではどちらが好きですか?実は和歌の世界では秋が優勢。画像は林羅山旧蔵の『万葉集』で、春と秋を比べた額田王の和歌が載っています。彼女によれば、草木生い茂る春より、紅葉を間近で楽しめる秋が良いそうです。

buff.ly/2Oieyfr

469

明治6年(1873)11月、陸軍省は、開拓使管理の函館五稜郭について、兵営・火薬庫等の建設のために引き渡しを求めました。資料は、その際の文書に添付されていた図。国指定重要文化財「公文録」の中の一点です。

buff.ly/2T3cUOp

470

文治元年(1185)11月17日、源義経の愛妾静御前が鎌倉方に捕えられました。画像は紅葉山文庫旧蔵の『義経記』より、吉野山で義経と静が別れる場面。涙を誘うこのシーンはやがて『義経千本桜』などの後世の作品にも受け継がれていきます。

buff.ly/2Fie5a5

471

開催中の第3回企画展から展示資料をご紹介。明治20年(1887)、逓信省の「テ」にちなんだシンボルマーク「〒」が決定されました。実は、当初官報で発表された時は「丁」とされており、後から「〒」に訂正され、公文書にも訂正が反映されています。

buff.ly/2IgMIdf

#つながる日本つながる世界

472

今日(11/22)は二十四節気の一つ「小雪」。雨が雪に変わる頃。画像は紅葉山文庫旧蔵『万葉集』の柿本人麻呂の歌「巻向の桧原も未だ雲居ねば子松が末に淡雪ぞふる」―まだ雪雲もかかっていないのに、どこからか散ってくる淡雪。冬の訪れを感じます。

buff.ly/2RZDfM4

473

11月は新酒の季節。各地でお酒に関連したイベントが開催されるようです。奈良県の大神(おおみわ)神社にはご祭神とともに酒造りの神・活日命(いくひのみこと)も祀られています。『大三輪社略縁起』の中にも活日命の酒造りの記述があります。(続く

buff.ly/2PEzoav

474

秋も深まり、紅葉が美しい今日この頃。日中でも寒い日が多くなってきましたね。11月26日は「いい風呂の日」。しっかりお風呂で温まっていますか?少し気が早いですが、来年開催の第4回企画展のテーマは「温泉」。江戸時代の資料を中心に温泉との関わりを紹介します。どうぞお楽しみに!

#いい風呂の日

475

文明14年(1482)11月27日、室町将軍足利義政と古河公方(こがくぼう)足利成氏(しげうじ)が和睦しました。これにより、30年近く続いた享徳の乱は終結します。画像は『諸状案文』に収録されている足利義政御内書の写です。

buff.ly/2qZmRjd