876

(承前)亨徳の乱で、扇谷(おうぎがやつ)上杉氏の家老として活躍したのが、太田道灌(おおたどうかん)です。道灌は知勇兼備の武将で、江戸城を築いたことでも知られています。来年1月13日からは、道灌を取り上げた第4回企画展「太田道灌と江戸」を開催します。お楽しみに!

877

昭和7年(1932)5月15日、青年将校によるクーデター、五・一五事件が起きました。画像は、事件でたおれた犬養毅首相に対するカナダ政府からの表弔に関する書類です。資料には他にイギリス・アメリカ・フランスなど世界各国から送られた全19件の弔問電報が綴じられています。

buff.ly/2H9EdTk

878

今日(10/24)は二十四節気の一つ「霜降」。霜が降り始める頃。『万葉集』には、相手を待ち続ける女性の姿を「黒髪に霜が降るまで」と表現する和歌が多く収められています。画像は林羅山旧蔵の『万葉集』より、「居明かして君をば待たむぬばたまのわが黒髪に霜は降るとも」 buff.ly/2Oieyfr

879

貞観8年(866)9月22日、応天門放火の犯人として伴善男らが処罰されました。この「応天門の変」は『日本三代実録』に記録があります。画像は寛文13年(1673)版で、右頁5行目に「応天門及東西楼」が「皆悉焼失」したとの記述が見えます。buff.ly/2x0UkMt

880

今日(11/7)は立冬。画像は紅葉山文庫旧蔵の『千載和歌集』で巻六には冬の訪れを詠んだ和歌が見えますよ。「秋のうちは哀しらせし風の音のはけしさそふる冬はきにけり」―しみじみとした秋風もやがて激しくなり冬を知るという藤原教長の和歌です。buff.ly/2yx76pT

881

11月1日は灯台記念日。画像は19世紀の地誌『尾張名所図会』から東海道宮宿(現名古屋市熱田区)の船着場の図。桑名宿(現桑名市)との間を結ぶ海路は七里の渡しと呼ばれ、夜は(洋式)灯台ではなく、常夜灯(中央赤丸の中)が港の目印となりました。

buff.ly/2OQTJZF

882

今日(6/6)は「ケロケロ」の語呂合わせで 「かえるの日」だそうです。かえると聞いて思い出すのは当館所蔵の『李蛙物語』。正しい書名は、登場人物の名「李娃(りあ)」にちなんで『李娃物語』なのですが、よく見ると「娃(あ)」が「蛙(かえる)」という字になっています。

buff.ly/2WJhtC8

883

文化14年(1817)3月22日光格天皇は仁孝天皇に譲位しました。画像は光格天皇が上皇の御所である仙洞御所へ向かう行列を描いた絵巻『桜町殿行幸図』の中から鳳輦(ほうれん)の部分。同資料は4月6日から始まる特別展「江戸時代の天皇」で展示予定。お楽しみに!#江戸時代の天皇digital.archives.go.jp/DAS/pickup/vie…

884

明治16年(1883)2月16日から毎日1回の気象電報を全国から収集できるようになり、東京気象台で初めて天気図が作製されました。同年3月1日から、毎日の天気図の印刷配布も始まりました。画像は当館所蔵「諸雑公文書」より、明治23年8月の天気図です。 buff.ly/37toQ2c

885

治承4年(1181)12月28日、平重衡(しげひら)が、対立する興福寺を攻撃するため、奈良へ進軍して火攻めを行いました(南都焼討)。火は風に煽られ、東大寺と興福寺の堂塔・仏像・経論を焼失させました。画像は『吾妻鏡』の該当部分です。

buff.ly/2KNuY9O

886

正月15日には、邪気を払うため、小豆粥を食べる風習があります。画像は江戸時代の食物本草書『本朝食鑑』より、赤小豆(あずき)の粥について記した部分。米に小豆を合わせてよく煮たもので、本書が刊行された元禄時代(1700年頃)には、粥に餅を入れて食していたようです。

buff.ly/2RfT7v6

887

天正元年(1573)8月13日夜から翌14日にかけて、近江から撤退する朝倉勢を織田軍が追撃。多くの武将が戦死し、斎藤龍興もこの時に討死したともいわれています。画像は『朝倉始末記』から該当部分。当主の朝倉義景はなんとか撤退に成功しますが、同月20日に自害します。

buff.ly/2Pvc0tq

888

文禄3年(1594)2/27、豊臣秀吉は豊臣秀次、徳川家康、前田利家、伊達政宗らをはじめ総勢5千人を率いて花見に吉野へ赴きました。画像は『駒井日記』。同書は右筆(書記)を務めた駒井重勝の日記。秀吉らは途中の茶屋や関屋において、吉野山での花見に因んだ歌を詠んでいます。

buff.ly/37Xf744

889

天文11年(1543)12月26日、岡崎城主松平広忠と於大の方の間に男児が誕生。のちの徳川家康です。今年の大河ドラマでは阿部サダヲさんの好演が印象的でした。 #おんな城主直虎 当館は家康の旧蔵書を多く引き継いでいます。詳しくはコチラ→buff.ly/2BaAZcU

890

今日(2月3日)は節分。新暦では節分は2月ですが、旧暦の節分は12月~1月のため、江戸時代以前の年中行事を解説した資料では、12月の行事と一緒に解説されることもあります。画像の資料『難波鑑』でも、節分の挿絵は6冊目(全6冊)に。明日は立春。春が待ち遠しいですね。

buff.ly/38P7ei0

891

嘉永7年(1854)8月6日、当時人気絶頂にあった八代目市川團十郎が大坂の旅宿で謎の自殺を遂げました。当館が所蔵する『弘化雑記』には、当時出版された「死絵」(追悼の錦絵)が綴じられています。buff.ly/2heAlFz

892

陰暦8月1日、農家では古くから豊作を願う行事や贈答が行われていました(八朔)。鎌倉時代頃には公家や武家にも贈答の風習が広がったようです。江戸時代には、徳川家康の江戸入府の日として、江戸城で八朔の祝いが行われました。画像は『祠曹雑識』(しそうざっしき)より。

buff.ly/2Yfjvvl

893

承前)本歌取りとは現代風にいえばオマージュでしょうか。元の和歌の語句を使いつつ、主題を変えて再構築します。盗作と批判されかねないため、高度な技を要します。画像は和学講談所旧蔵の『近代秀歌』で、定家自身が本歌取りの解説をしている部分です。

buff.ly/2QWd08l

894

「昨日といひけふとくらしてあすか川ながれてはやき月日なりけり」――月日の流れは早いもの。歌人の春道列樹(はるみちのつらき)がこの和歌を詠んだのは大晦日のことでした。さあ、明日からはいよいよ新年!皆様どうぞ良いお年をお迎えください。

buff.ly/2sY4wnf

895

推古天皇11年(603年)12月5日、聖徳太子によって、朝廷の役人の序列を冠の色などで12段階に区別する冠位十二階の制が定められました。その目的は、能力重視の人材登用の促進です。画像は和学講談所旧蔵の『日本書紀』の当該部分です。

buff.ly/2U8feV1

896

昭和20年(1945)3月10日未明、東京は空襲に見舞われました。画像は、同日に通信院で作成された無線電信講習所の被害状況の報告書です。芝の第3支所(正則中学内)、第4支所(芝中学内)が全焼し、教職員・生徒に相当の罹災者が出ている見込みだが調査中、とされています。 buff.ly/30g0xU0

897

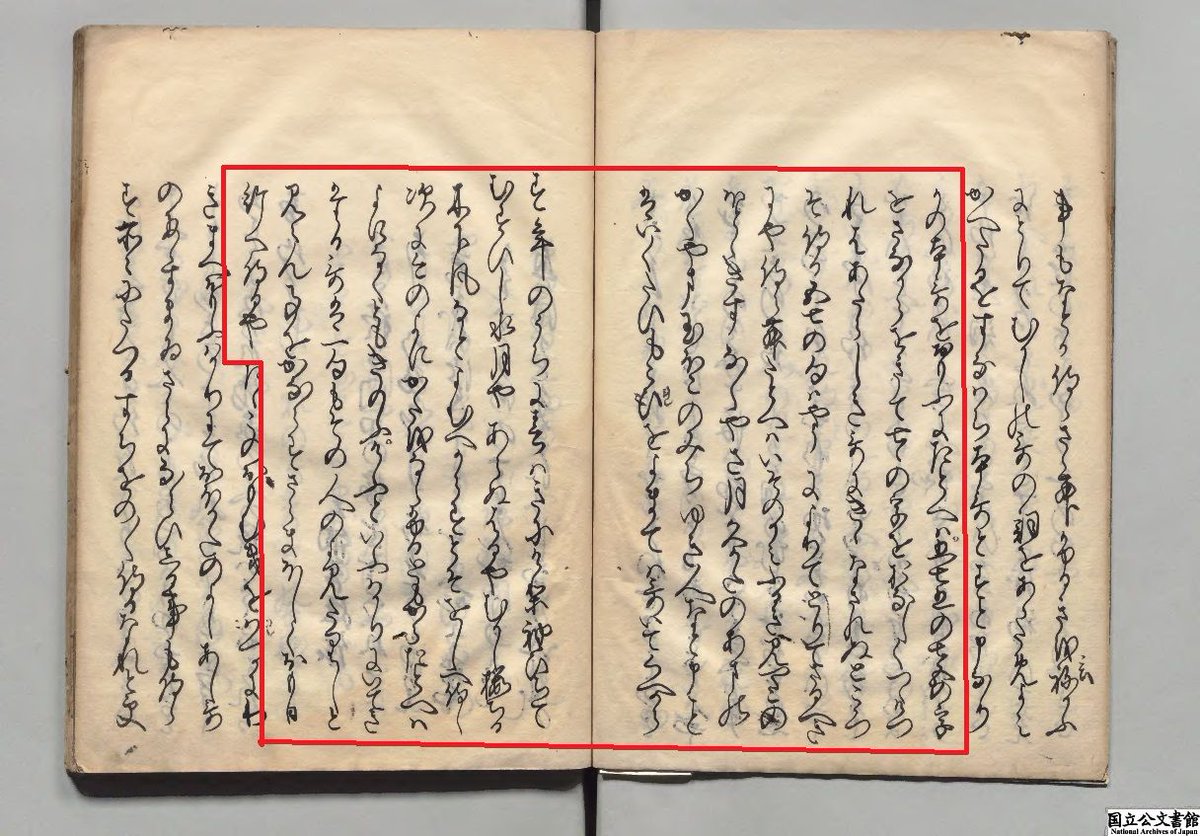

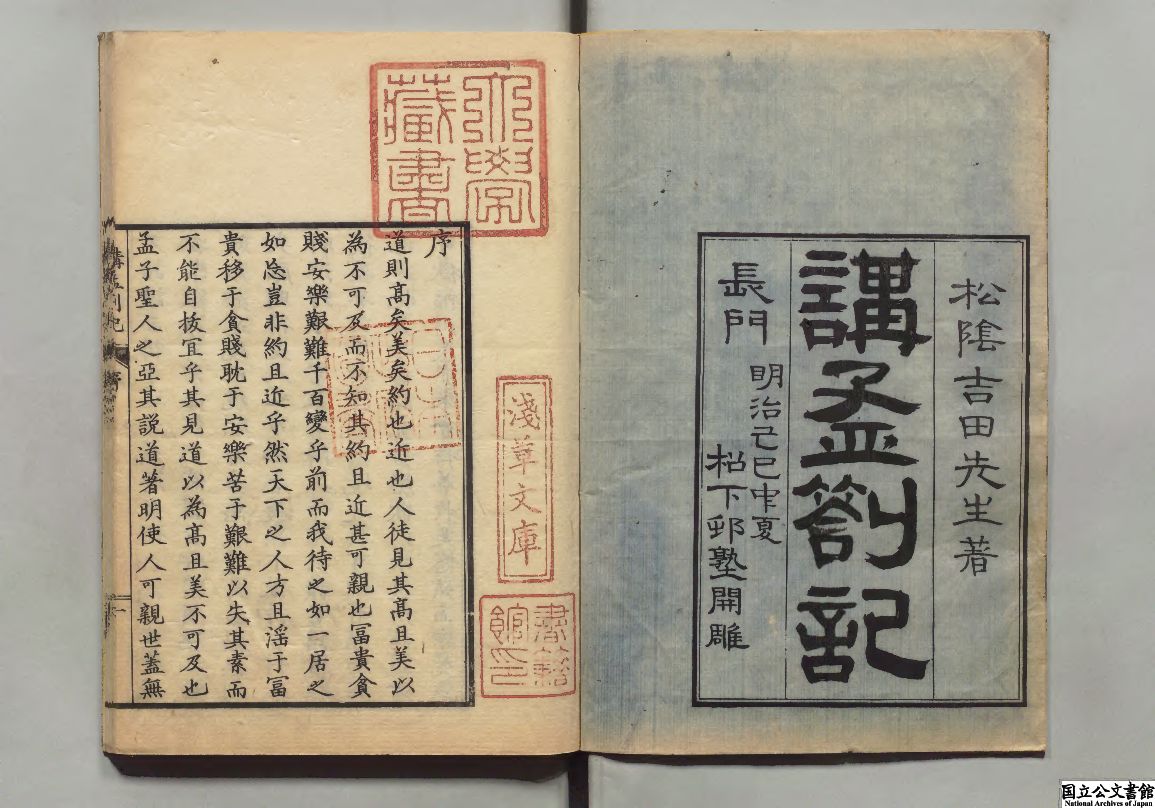

今日(10/27)は吉田松陰(1830~1859)の命日。松陰は長州藩出身の幕末の思想家・教育家です。安政の大獄により、江戸で処刑されました。画像は彼の孟子についての講義録である『講孟箚記』(こうもうさつき)。完成後に『講孟余話』(こうもうよわ)と改められました。 buff.ly/2W6YizF

898

元禄13年(1701)12月6日、第2代水戸藩主徳川光圀が没しました。ご存知「水戸黄門」ですね。画像は黄門様が編んだ詞文集『扶桑拾葉集』(ふそうしゅうようしゅう)で、平安時代から江戸時代まで古典の名文を集めています。buff.ly/2AKcZ38

899

国際公文書館会議(ICA)は、新型コロナウイルス感染症対策のため閉館中でも、記録資料へのアクセスは可能と伝えよう!とオンラインでアクセスできるツールを持つ機関をマップ上で紹介する「アーカイブズはすぐそばに“Archives are accessible”」を開設しました。#stayhome buff.ly/39Irn9v

900

元暦元年(1184)4月26日は清水冠者義高の忌日。父の木曾義仲と対立する源頼朝に人質として送られ、義仲の敗死に伴い幼くして誅殺されます。画像は『平家物語』より「清水之冠者」。2018年度の夏の企画展のテーマも『平家物語』。お楽しみに!buff.ly/2HJaTEl