51

52

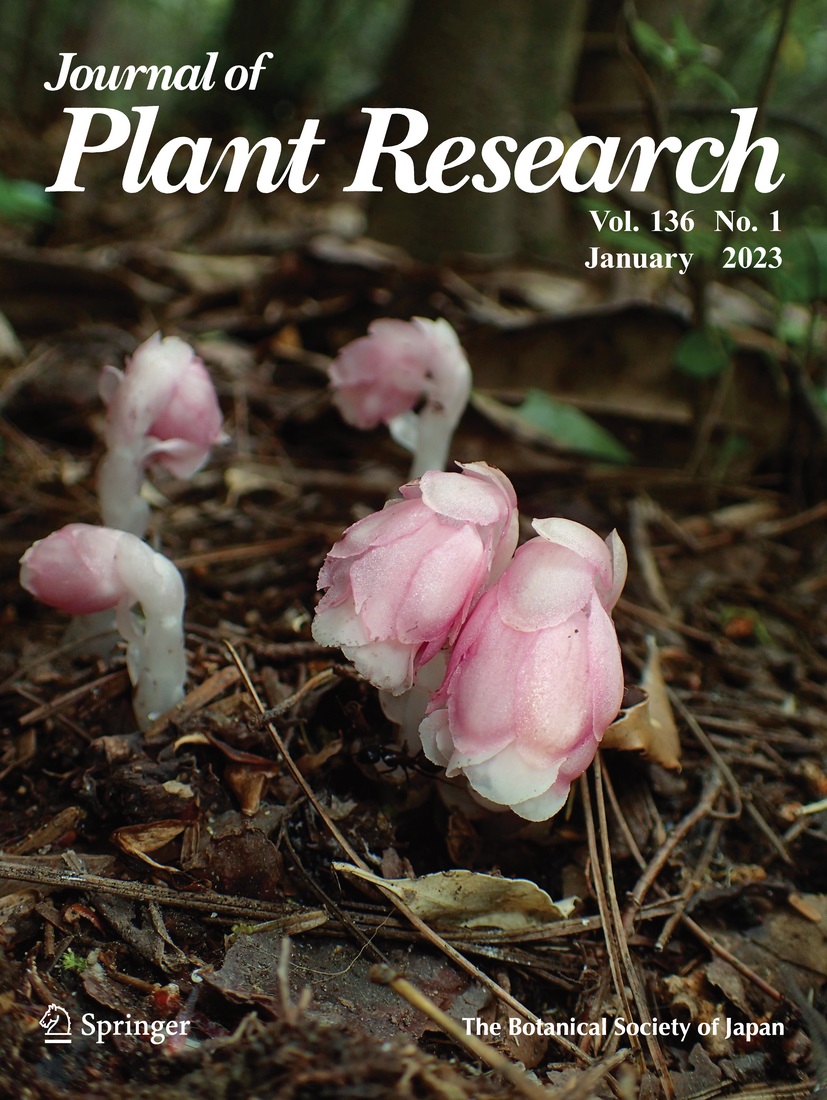

キリシマギンリョウソウ論文、正式に紙媒体でも出版されました!「映える」植物ということで表紙に選んでいただきました。森の雰囲気もわかるお気に入りの写真です!論文そのものもオープンアクセスですので、興味のある方でまだ読んでいない方はぜひどうぞ!doi.org/10.1007/s10265… twitter.com/tugutuguk/stat…

53

クモキリソウが雨に受粉を頼っていることを明らかにした論文をecology誌に発表しました.植物に傘をさすことで検証したローテクですが,ユニークな研究だと思っています(笑).doi.org/10.1002/ecy.26…

54

(積極的に食べられている訳ではなさそうだけれど)ナナフシは鳥に食べられることで子孫を拡散させている可能性があるという論文を発表しました(写真はヒヨドリの糞から回収した卵).今後さらなる検証が必要ですが,これまでの中でトップレベルにお気に入りの仕事です.doi.org/10.1002/ecy.22…

55

56

以前提唱した「飛べないナナフシは鳥に食べられることで長距離分散する」との仮説に対して、系統地理学的な側面からサポートを試みた論文をbioRxivに登録しました。査読無しなので、詳しい解説は査読付き論文掲載後にしますが、飛べない昆虫としては異例の結果です!

doi.org/10.1101/2023.0… twitter.com/tugutuguk/stat…

57

以前ナナフシの卵が鳥に食べられてもふ化することを報告しましたが、この論文をもとにした絵本(かがくのとも)が出版されました。末次は監修として参加しました(裏表紙ですが論文情報も記載していただきました(笑)。本日から発売とのことです。ぜひご覧ください。fukuinkan.co.jp/book/?id=6815

58

59

私が新種として以前報告した「光合成も咲くこともやめたラン科植物」の花がどのように形作られているのかを検討した論文をNew Phytologist誌から発表しました。共同筆頭著者の福島健児さん(@kfuku0502)の強力なサポートを得て完成した超力作です。

doi.org/10.1111/nph.18…

60

この疑問を多くの方がお感じのようなので解説します。赤色は鳥に対する適応と考えるのが自然であり、屋久島などの他地域のヤクシマツチトリモチは主に鳥に散布されていそうです。こちらは屋久島産の狭義の「ヤクシマツチトリモチ」をルリビタキが食べている様子です。doi.org/10.1002/ecy.31… twitter.com/2d0rn0t2d/stat…

61

カニグモの仲間のハナグモが蛍光を使って餌となる昆虫をおびき寄せているのではないかという論文(エッセイ)を,蛍光写真で有名な眼遊さん(@ganyujapan)と一緒にアメリカ生態学会誌に発表しました.doi.org/10.1002/fee.22…

62

査読者1「この論文はよくできています。私はいくつかのマイナーコメントしかありません。」査読者2「研究デザイン、方法、分析、結果、解釈のすべてが良く、理にかなっています。私はこの論文を気に入りました!」とのコメントで担当編集者の判断でリジェクトを食らった。。。

63

葉が退化したラン科植物「クモラン」の根は、機能的にはほぼ「葉」といえることを証明した論文をNew Phytol.から発表しました! 小林さん(大阪公立大)@Greeeening、田野井さん(東大)@keitaroTANOI、永田さん(日本女子大)@NagataJWUらとの共同研究です。doi.org/10.1111/nph.18…

64

「光合成をやめた植物」のなかでは、ギンリョウソウは里山のような身近な環境でもよく見られます。小説などでもよくモチーフとして登場しており、私達も親しみ深い植物といえるでしょう。「ギンリョウソウ」の新種を発表できたことは私としても感慨深いものがあります。doi.org/10.1007/s10265…

65

66

「大人になっても菌に寄生するシダ植物の世界初の発見」サクラジマハナヤスリが一生涯に渡り菌根菌に寄生することを示した論文をNew Phytol誌で発表しました.ヒカゲノカズラを含む広義のシダの中で,胞子体世代において菌に寄生することを示したのは世界初となります.doi.org/10.1111/nph.16…

67

地主さんの反応によっては、なるべくひっそりと論文だけ公開しプレスリリースも行わないでおこうと考えていました。その意味では本当に良い方のところで発見できたおかげで、大勢の皆様にも楽しんでいただくことができたという次第です。

68

キンランが光合成以外の方法でも炭素を調達しているのは、葉が真っ白なアルビノも立派に開花することからも分かります。普通の植物なら種子に蓄えた養分を使い果たすとアルビノだと枯れてしまうので、アルビノでも開花できることは菌への寄生能力があることの証拠になります。doi.org/10.1002/fee.23… twitter.com/y_fomalhaut/st…

69

ヤッコソウは、本当にかなり頻度でスズメバチが来るので、結構怖いですね(写真はオオスズメバチの雄)。doi.org/10.1111/plb.12… twitter.com/nhk_darwin/sta…

70

私が一番好きな光合成をやめた植物の一つでもある.ヒナノボンボリ属の植物(上段:ヤクノヒナホシ,下段:ホシザキシャクジョウ)

#これを見た人は青色の画像を貼れ

71

72

山田孝之の植物番組、第4弾!シュールな演出と本格的な生態解説で熱狂的な支持を集めてきた異色の植物番組。今回も山田孝之が3つの植物の奇妙な生態と生存戦略を語る。

1.独自の道を歩む孤高の植物

2.妖しく誘惑する日陰の植物

3.裏の顔を持つ可愛い白花

ご期待下さい!

nhk.or.jp/d-garage-mov/m…

73

コウベタヌキノショクダイは何を隠そう私が新種記載した植物ですが、博物館の標本を精査した時点で、自生地は開発で消滅しており既に絶滅したとしか考えられない状況でした。どこかで生き残っていたら良いとは思っていましたが、驚きとうれしい気持ちで一杯です。doi.org/10.11646/PHYTO…

75

「バニラの果実が芳香を放つ理由」バニラビーンズのもとになるVanilla planifoliaの近縁種であるV. bahianaの果実者を野外で調査し、夜行性の哺乳類が主要な果実食者(=おそらく主要な種子散布者)であることを突き止めました。哺乳類散布のランの初めての報告です。doi.org/10.1002/ecy.37…