27

神戸市内で発見され、兵庫県立人と自然の博物館に保管されていた標本が、これまで世界中のどこからも報告されていなかったことを明らかにし、「コウベタヌキノショクダイ」と命名しました。神戸固有の植物が発見されるのは初めてのことです。論文はオープンアクセスです!mapress.com/j/pt/article/v…

28

たくさんのふしぎ9月号『「植物」をやめた植物たち』、書影出ました!光合成をやめた植物の一生を丁寧に描くことを目指しました!。これを読んでいただければ光合成をやめた植物の生き様がある程度わかると思います。アマゾンで予約中です。ぜひお買い求めください。amazon.co.jp/%E3%80%8C%E6%A…

30

31

丹念に個体数を数え上げようとするだけで、その影響で翌年数が減ってしまうくらい繊細な植物です。

32

33

スズメバチ、ゴキブリやカマドウマの仲間といった送粉者として重要視されない昆虫に光合成をやめた植物「ヤッコソウ」が花粉の媒介を託していることを明らかにした論文をPlant Biology誌に発表しました。doi.org/10.1111/plb.12…

34

テンナンショウ属は送粉者を恒常的に殺すというえげつない送粉様式を持っている唯一のグループですが、どのようにして花粉の運び手をおびき寄せているのでしょうか? その手掛かりとなる研究を行っていますので、紹介します。 doi.org/10.1002/ecy.32…

35

「ネジバナ」の新種についていろいろと話題にしてくださってありがとうございます。今回の記載の裏話の一つとして「ネジバナ」を外見で見分けるのはなかなか大変で、記載には本当に多くの労力がかかったということが挙げられます。この写真には何種のネジバナが写っているかわかりますか? twitter.com/tugutuguk/stat…

36

甘い香りを放つシラタマタケの胞子散布者がスズメバチであることを突き止めた論文を発表しました。シラタマタケが、スズメバチに摂食されることは知られていましたが、胞子が生存しているか検証されていませんでした。主な胞子散布者がスズメバチ類である例は世界初です。doi.org/10.1002/ecy.27…

37

多くの陸上植物は、昆虫などの動物に受粉の手助けをしてもらっているが、海藻(紅藻)でも甲殻類が受精に関与していることが明らかになったとのこと(これまでは海藻は水流によって受精すると考えられてきた)。動物のよる受精が進化したのは陸上植物が出現する前だった可能性も指摘。夢のある研究だ。 twitter.com/JeffOllerton/s…

38

もし仮に見つけられた方も、ぜひひっそりと見守っていただけるとうれしいです(そして同じ場所ではない可能性があるので、末次、もしくは、人と自然の博物館などの然るべきところにこっそりと教えていただけるとうれしいです)

39

間接的な腐生植物の証明論文を、New Phytologist誌に発表しました.厳密な検証が望まれていた「枯れ木を食べる植物の存在」を,放射性同位体を用いた手法でエレガントに証明しました.3本の指に入るお気にいりの仕事です.1か月限定でオープアクセスです.ぜひご覧ください!doi.org/10.1111/nph.16…

40

ラン科植物「サギソウ」の名前の由来となったギザギザの花びらの意義を解明した成果をEcology誌に発表しました。サギソウのギザギザが、花粉を運んでくれる昆虫の視覚的なアピールというよりもむしろ、足を引っかける支えとして進化してきたことが示唆されました。doi.org/10.1002/ecy.37…

41

毎年この時期にこのポスター流れてきますね。ナガミヒナゲシが在来種を駆逐している訳ではなく、自然植生が色濃く残っているようなところには生えてこないのだと思います(周辺のより目立たない植物も大抵外来種です)。まったく問題ないとは言いませんが、そこまで目くじらを立てるほどではないかな。 twitter.com/nikojun619/sta…

42

情報解禁されたようなので宣伝。9月号の「たくさんのふしぎ」で「光合成をやめた植物たち」(菌従属栄養植物に焦点を絞ったもの)について出版の機会をいただきました。写真・文の両方を担当します。1冊丸ごと(ほぼ)1名で担当するのは、これが最初で最後かもしれません。ご期待ください。 twitter.com/takusannofusig…

43

タヌキノショクダイの仲間が10年以上のスパンで個体数が減らずに残っているところは情報が管理されており、一部の人しか訪問しない&訪問する際も土壌への影響を最小限にするため、土を踏まずに根づたいに歩くといった慎重な対応をされているところに限られる印象です。

44

ちなみに地主さんに、論文出版のお礼を申したうえで、保護に対してインセンティブがないことが本当に心苦しいがこれからも情報を開示しないでほしいと申したところ、「自然保護」そのものがモチベーションであり、インセンティブなので了解ですというありがたいお返事をいただくことができました。

45

このような事情を鑑み、プレスリリースはもちろん、論文本体でも詳細な自生地情報はなるべく出さない対応をとっております。神戸と三田はそれなりに離れていますし、他にも生き残っている場所はあると思いますが、環境負荷の高い探索(リターの除去など)は謹んでいただけるとうれしいです。

46

47

なお「再発見したのは、この植物に名前を付けた研究者本人」というのは厳密には違っていて、再発見の報告をとりまとめたのは私ですが、第一発見者は私のラボに所属していた学生さんです(本文も読むと理解してもらえますが、タイトルだけだと若干ミスリードなので補足です)。 twitter.com/livedoornews/s…

48

49

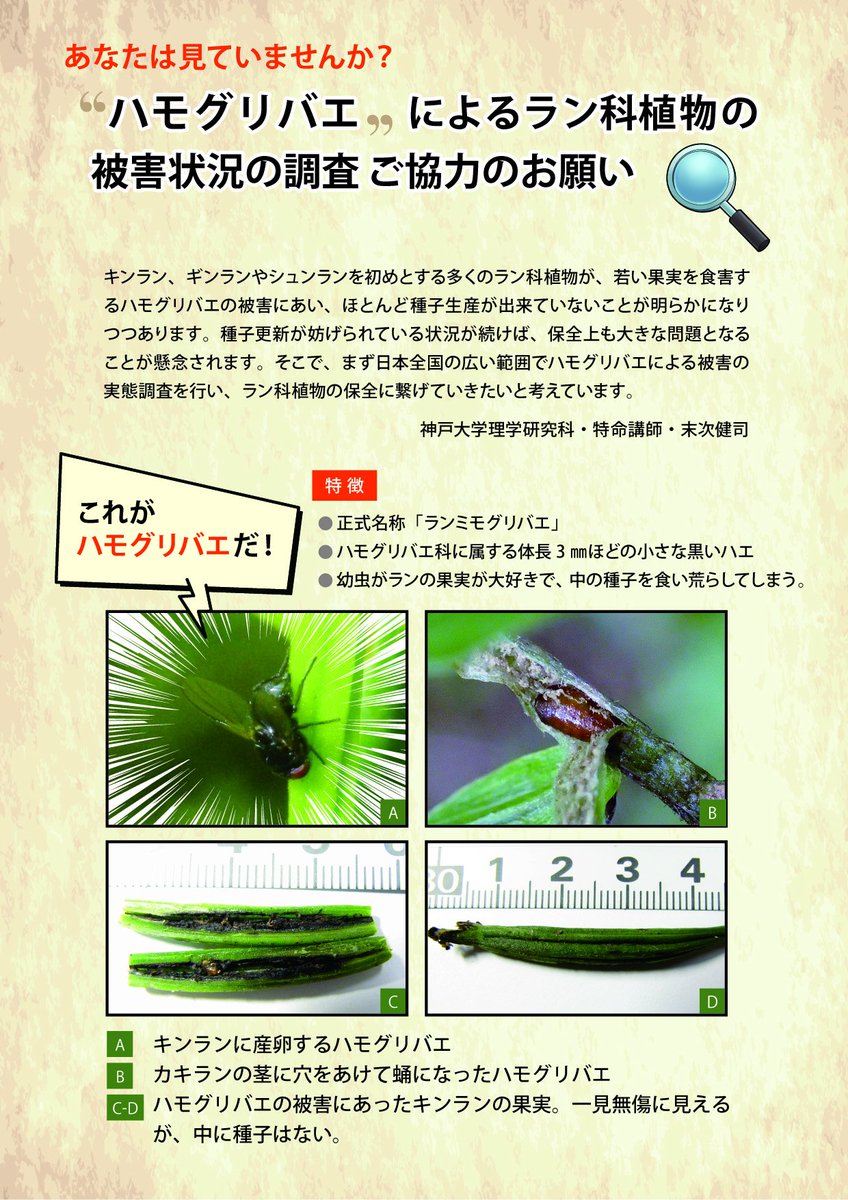

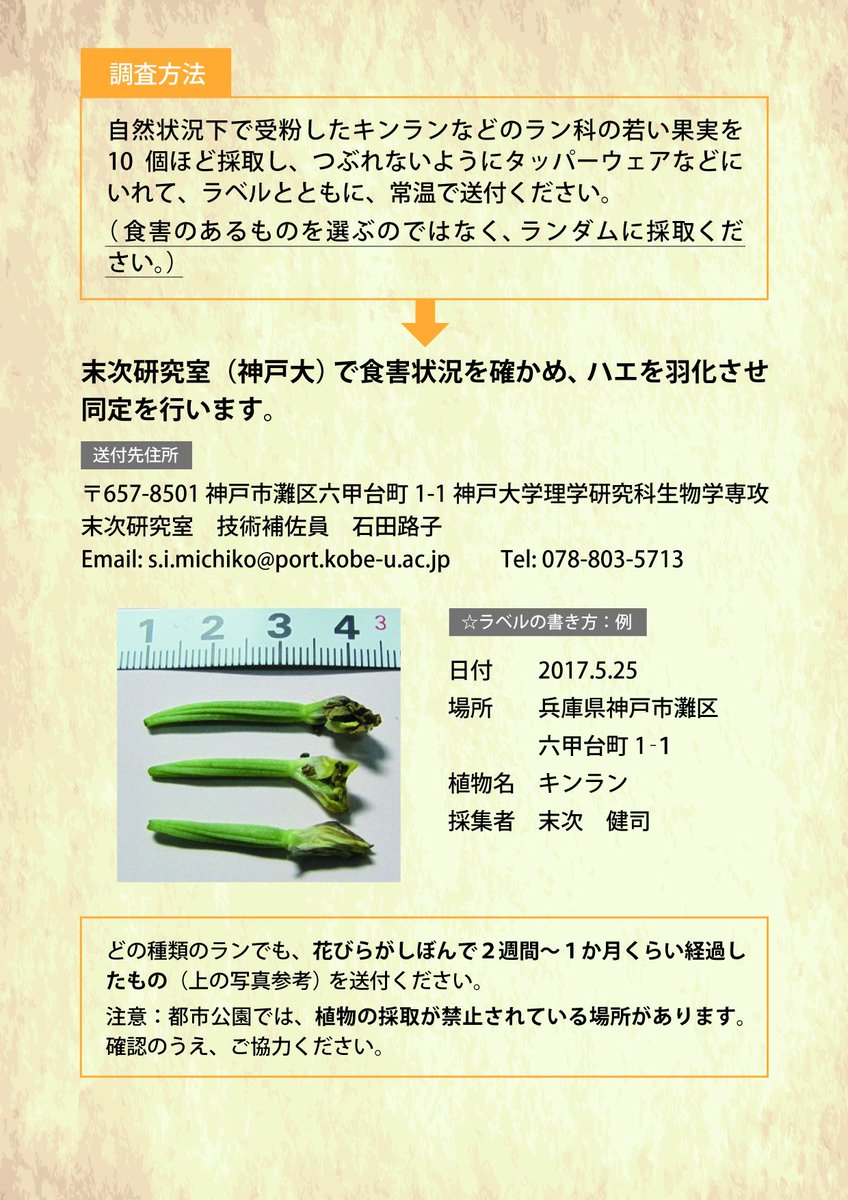

<<拡散希望>> “ハモグリバエ”によるラン科植物の被害状況の調査ご協力のお願い.sites.google.com/site/suetsuguj…

50