201

こうしてみると榴散弾はハマると本当に強いし、高性能榴弾の時代になっても何だかんだ榴霰弾を残したくなるのもわからんでもない

202

205

206

虎から王虎に至るまでの流れではポルシェのVK4502(P)のほうがヘンシェルより少し先行してましたが、その微妙な時期にはヘンシェル虎I車体にVK4502(P)用新砲塔を積むW1461なんてプランも考えられてた、とな。なんとも架空兵器ぽい絵面ですが実際こうなのだと

warspot.ru/16155-na-puti-…

208

巨大ロボ武装のクソデカマシンガンについて過熱を心配する向きもありますが、そもそも実際大砲ってどれくらいで過熱するものなのか?というと。100mm前後の中口径カノンで冷却に特段の措置を行わない場合は10分で60発前後というのが大体限界になる様子

209

210

おいでよ火砲趣味。榴弾砲のことを「野砲」と言ってしまったりしても、「戦車」や「戦艦」と不適切に呼んだみたいな事にはならずに誰も気にしない平和な惑星だよ

211

212

大戦期日本戦車はエンジンが枷になったという話はたぶん実際そうなのだろうけど、でも仮に大馬力エンジンが物になってもまだハードルありそうですわよね。仮に500馬力とかを早期に実用レベルに持っていけたとしても、それを扱える変速機や操向装置も一緒に作らにゃですし

213

214

216

知識チート、あくまで振りかざすのは凡人でしかないので本物の「偉人」には負けてほしさがありますよね。アレキサンダー大王とかスヴォーロフとかにはどうやっても勝てないでいて欲しい(当たると絶対勝てないので正面対決しない方向に持って行って解決するみたいな方向でどうにか)

217

218

219

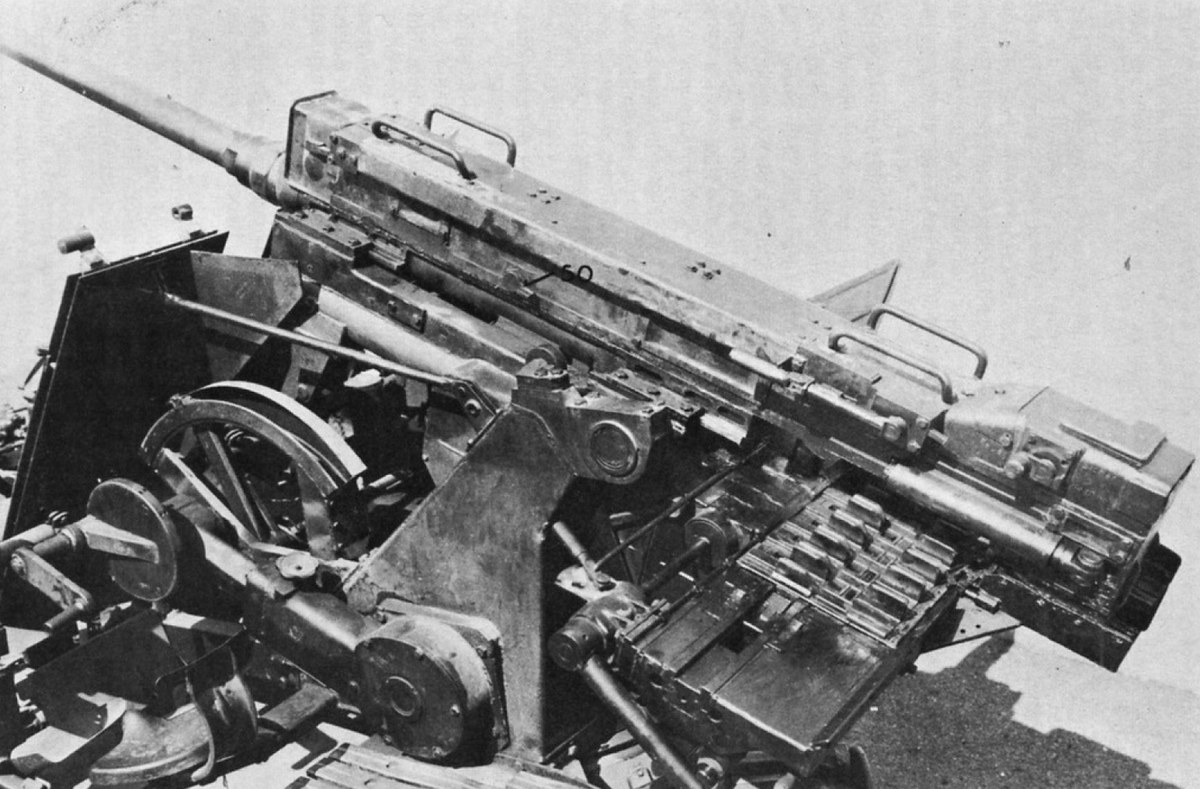

ヘエ! NM-116(ノルウェーの90mm低圧砲装備近代化チャーフィー、超格好良カワイイ)の同軸機関銃はF-86から千切ってきたAN/M3 cal.50に載せ替えられていた、とな。言われてみると確かにちょっと長い(3枚目のオリジナルと比較されたし)

tanks-encyclopedia.com/coldwar-norway…

220

221

一方APFSDSはまた別の迂回路になります。なんやかや呪文めいた説明がされる事の多い弾ですが、大事なのは「弾の先端が削れる」ということで、これが傾斜装甲に対しては「先端が逸らされても弾全体の進路は逸れない」ことに繋がって、傾斜の恩恵を大きく削げる。だから傾斜に頼り切った防御設計には強い

223

225

ギリシア火みたいなアレンジをすればティピカル中世風ファンタジー異世界で手に入るようなものでも出来るでしょうけど、それはそれで単純な火炎瓶よりもだいぶ面倒くさい代物になってしまいますものね