27

生産性が上がらない理由の一つとして「遊びを知らない」というのがあると思うんですよね。余暇をSNSとゲームとテレビくらいにしか使えない人にとっては仕事を早く切り上げるインセンティブがありません。ラッセルも言ってますね「余暇を楽しむには教養がいる」って。

28

大学の図書館に行って経済雑誌のバックナンバー過去50年分の新年特集号だけをザッと読んでみると面白いことに気づく。一つは過去五十年のあいだで「変革の時代でなかった時代」はない、ということです。どの号にも全て「変革」とか「革新」という言葉がでてくる。あんまり踊らされない方がいい。

29

40代終盤に差し掛かって思うのは、40代の武器は「信用」と「健康」だったんだな、いうこと。無理して勝とうとしてる人ほどこの二つをダメにして結局は脱落していく。若手の頃とは競争優位の源泉が変わるんですね、戦略シフト。

30

しばらく使ってみてわかったんですけど、ChatGPTは「中央値のアウトプット」しか出せないですね。裏側で統計が動いているのがよくわかる。となると人間には「外れ値のアウトプット」が求められるということです。自分の仕事のアウトプットが中央値寄りなのだとするとちょっと危ないかもしれません。

31

最近つくづく思うのは「勝とうとしなくていい」ということです。やりたいことを自分のペースで地道にやっていくと、無理して勝とうとしてる人の方から勝手に脱落していきます。問題を起こしたり体調を崩したりでね。そういうやり方で勝てるのってせいぜい十年で、人生百年時代には通用しません。

32

世界はどんどん良い場所になっているのに多くの人は逆に感じている。理由は「起きなかったことはニュースにならないから」です。例えば2018年はジェット旅客機の事故による死者が歴史上初めてゼロを記録した年ですが、これはニュースになりません。ニュースになるのは常に「堕ちた」時なんです。

33

呪いに掛かった人は呪いに掛からなかった人のことを憎みます。自由に生きている人のことが大嫌いなんですね。このルサンチマンを解消するためには自分に掛かった呪いに気付き、それを解くしかないのですが、そうはならず、むしろ他者に呪いをかける方に行ってしまうんですよねえ、哀しいことに。

34

アートってよくわからん、と言われて、山口さんはわかりますか?と聞かれるけど、僕にもさっぱりわかりません。大事なのは、わからない、ということが許されているということ、わからないというものがちゃんと存在してる、ということですよね。みんな、わかってもらおうとし過ぎなんですよね。

35

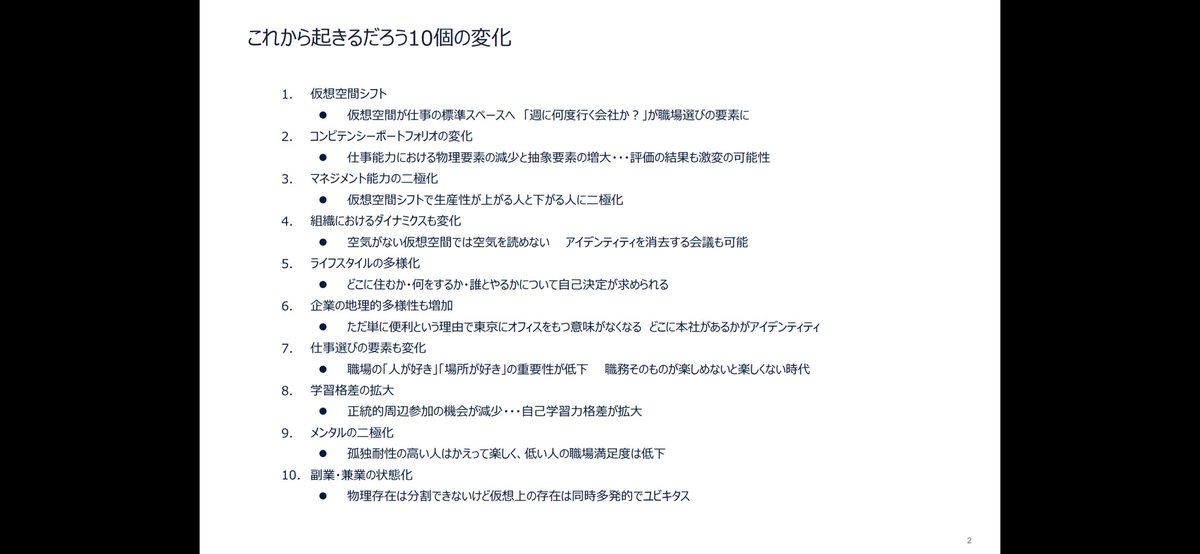

あれだけ「デキナイ理由」を挙げて二の足を踏んでいたリモートワークが一気に進んでいる。結果的に何か問題があっても「あの時はこうするしかなかった」と説明できる、つまり免責要件が担保されたので一気に進んでるのでしょうね。いずれにせよ元の世界には戻れない不可逆な変化の中に私たちはいます。

36

よく「ファーストペンギンがいない」と嘆かれますけど、本当に重要なのは「セカンドペンギン」なんです。「ファースト」って相対的な概念で、「セカンド」が出て初めて「ファースト」になれる。「セカンド」が続かないと「一人で飛び込んだ痛いヤツ」になってしまう。「セカンド」重要です。

37

最近つくづく思うのは「楽しんで仕事をしてるヒトには誰も勝てない」ということです。論語にある通り「これを楽しむものに如かず」なんですね。だから「勝ちたい」と思うのならスキルを高めて努力するよりも「楽しさと価値が一致する場所」を探す方が良い。努力とスキルで何とかなるのは二十代までです

38

日本は就活がゴールになってて大企業に入るとみんな勉強しなくなる。本当のレースはそこから始まるのにね。だから走らなくていい、地味に歩き続けてるだけで十年経てば学歴が自慢なだけのくだらないヤツに確実に勝てます。大人が勉強しない国だから地味な努力でも成功できる、こんな国ありませんよ。

39

やたら悲観的なことばかり言って耳目を集めようとする

「悲観的ロマンチスト」に振り回されない「楽観的リアリスト」として生きるためにはファクトフルネスであることが大事、というお話をさせていただきました!

#動く年に #日経電子版 #今なら無料 #pr

bit.ly/3vhRqSw

40

デザインについて、日本が周回遅れになってるなあと思うのは、デザインが既に品質と同じ「良くて当たり前の世界」に入ってるのに、デザインを良くすると売れると未だに思ってるからです。デザインが良いというのは既に規定演技で、その先のストーリーや意味付けが自由演技として大事なんですけどねえ…

41

教育というのは本来「共に生きる方法を教えるもの」であるはずなのに、いまは「自分だけが生き残る方法を教えるもの」になっています。それでは誰も生き残れないのではないでしょうか。

42

以前、フランス人の同僚から「引き継ぎってなんだ?」と聞かれて説明したところ「仕事の内容を新任に説明するのはマネジャーの仕事だろう?そんなことしてるから日本人はバカンスが取れないんだよW」と言われ、グウの音も出なかった。

43

この年齢になって気づいたんですけど、他人の成功に嫉妬深い人は結局、早期に頭打ちになりますね。なぜかと考えてみると「妬む」ってすごい脳のキャパシティを食っちゃうんですよね。妬む、恨む、悔む、怒る、悩むは「思考の五悪」で、これに脳のキャパを取られるとパフォーマンスが大幅に落ちます。

44

以前、早稲田の入山先生が「人の創造性は累積移動距離に相関する」と言ってました。本当にそうだと思います。コロナ後の「移動の少ない世界」では意識的にセレンディピティを求めて動く力、動いた先で偶然に出会ったものに気づく力、それを仕事に適用して結びつける力の三つが大事になると思います。

46

「不確実な世の中」を生きる上では「打席を増やす」のが鉄板戦略です。多くの人は「凡打」を出すことを嫌がって不確実な打席を避けたがりますが、これは致命的です。人生で重要なのは「一本の長打」を出すことで、凡打との比率、つまり「打率」はどうでもいい。とにかく打席を増やす、これに尽きます。

47

1アウトプットしようと思ったら最低100はインプットする、というのが基本的な公式です。10とか20とかのインプットですぐにアウトプットしようとすればコピペの嵐に陥ります。

48

要するに「好き・嫌い」が一番大事な判断基準になる時代が来た、ということです。よく「好き・嫌いでモノを言うな」と言う人がいますが、そう言う人には「正しい、正しくないでモノを言うな」と言い返してあげましょう。「正しさ」に大きな価値が生まれない時代ですからね。

49

離婚率は無条件に低い方が良いと考える単純な人がいるけど、これはフーコー的に言えば監獄の思考ですね。明治六年の太政官布告で女性からの離婚請求が可能になった翌年に離婚の数は飛躍的に増えてる。それまでいかに女性の立場が蔑ろにされ、ひどい夫と離婚したくてもできなかったかということです。

50

ツイッターを始めてわかったのは、世の中には、舞台に上がって発言している人に対して、観客席からヤジを飛ばして喜んでる人もいるんだ、ということです。でもね、そこは観客席ではなく舞台なんですよ。舞台で「ヤジを飛ばして喜ぶ」という役をやっているわけです。どっちを選ぶかは自分次第ですね。