251

組織変革においては「なかなか変わろうとしない人をどうするか?」という質問をよくいただきますけど「放っておけ」と答えてます。すぐに火がつく人に火をつけて燎原の火のように広げていくのに比べて、不活性な人に火をつけるのはとてもカロリーを食うので。

252

女性活躍の文脈では「女性にゲタをはかせるのか?」という批判がよくありますけど、逆で「アナタが履いているゲタを脱ぎなさい」ということですよね。自分がゲタを脱いだら頭ひとつ凹むのをわかってる人ほどこういう批判をするわけで、気の毒といえば気の毒な人なんです。仕事変えた方がいい。

253

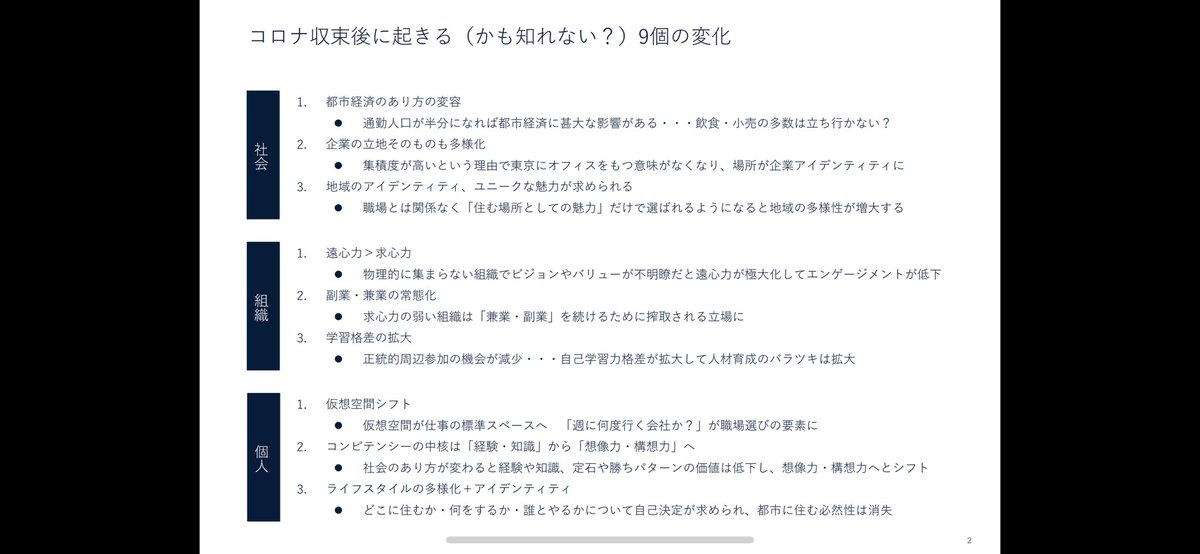

リモートワークの浸透で地方移住は増えるか、増えないかといった議論が喧しいですが、とても視座の低い貧しい論点だと思ってます。議論されるべきは「リモートワークという労働形態を手にした私たちは、どういう社会・企業・労働をオルタナティブとして次の世代に提案できるか」という論点でしょう。

254

これだけ「多様性、多様性」と喧しく叫ばれるともはや全体主義と紙一重ですね。

255

「わかる」は「かわる」。「わからない」が「わかる」になるとき、その人は「かわる」。だから「わからない」を排除してしまえば「かわる」こともできません。人間はいくつになってもかわることができますが、そのために「わからない」と思うことをすぐに排除するのではなく玩味することが必要です。

256

大企業は資本主義の象徴のように言われますけど内部は非常に共産主義的ですよね。Googleの社員食堂は無料ですし会議室やPCなどの資産は共有して使うことが大前提です。大企業に勤めたがる人が多いというのは、実は本質的に共産主義的なシステムを望む人が多いことの証左とも考えられます。

257

どんなゲームも共産主義で始まって資本主義で山場を迎え虚無主義で終わる。モノポリーは全員同じ所持金で始まり大貧民は同じカード枚数で始まる。誰かを貧民に陥れるところで座は盛り上がる。そして逆転が不可能になって虚無主義で終わる。世界は今、どのあたりですかね?

258

多すぎる情報が葛藤や迷いを生み出す。現代人はいつも迷ってるでしょ?「あっちの方が良かった?」「こっちの方が良い?」「みんなどうしてる?」。でも「迷う」ってものすごい脳のパワー食いますからね、そんな状態でパフォーマンスなんか出るわけありません。ゾーンに入れないんですから。

259

情報は多いほど良いと考えている人がいますが「多すぎる情報」は「少なすぎる情報」よりタチが悪い。葛藤を常に抱えて迷っている組織や人の特徴は「多すぎる情報に翻弄されて右往左往してる」という点です。よくある予測はそういった情報の最たるものですね。

260

どうやったら目の前の面倒くさそうな仕事を意味のある面白い仕事に変えられるかを常に考える。最初から面白い仕事なんてそうそうありません。

261

坂口安吾は「政治とは無限の訂正である」と言っていますが政治に限らず、全てのシステムはそうですよね。「完成形がある、あり得る」という前提はとても危険だと思います。

262

寛容って面白いですよね。肯定してる対象には寛容になりようがないわけで、初めに否定がなければ寛容は成立しない。否定した上で認めるわけです。寛容のあるところには必ず分断や否定が前提として存在するということです。

263

自分には才能がない、というのは、自分が自分にかける呪いの最たるものと言えます。

264

人も変わっていくのですから許してあげましょうよ。許すことで救われるのは相手よりも誰よりも自分なのですから、ね。

265

「才能がないから」っていうのは本当は「逃げ」なんですよね。そう考えてノラクラしてればラクですから。これは自戒を込めて書いてますけど「才能がないから」っていう言い訳に逃げないようにしたい。

266

「女性活躍」という時の「活躍」が「企業や行政において重職にある」という意味にほぼ限定されているのに強い違和感を覚えます。だって家事をしっかりやってるのも立派に「活躍」でしょ?しかも企業や行政のブルシットジョブに比較して家事は視覚・聴覚・味覚・触覚の全てを扱う総合芸術ですし。

268

どこに住むか、なにをするか、誰といるか。人生のクオリティって結局、この三つで決まっちゃうんですよね。

269

世の中には自分の知らない「オイシイ情報」「オイシイ方法」「オイシイ投資」があって、自分はそれを知らないから不遇なんだチクショーと考える人が多いようですが、そういうのが一番カモになりやすい。自分の頭で考えて汗を流すという以外に抜け出る方法はありません。

270

子供の時から、いわゆる「ことわざ」に違和感がずっとあって、なんとなく説教くさいから嫌いなのかな、と思っていたのですが、よく考えてみると「単純化されたパターン認識に依存する知的に惰弱な態度」が裏側に潜んでいるから嫌いなんですね。今日のインタビューで気づいた。

271

自分自身の必然性から出ていないことを「他人もやってる」「みんなやってる」ということでついやってしまう悪い癖。本当に自分に必要なことは何か、それを地に足をつけて考える。

272

いつも「忙しい、忙しい」とボヤいてる割に成長していない人の特徴は「確実にこなせる仕事を大量にやってる」ということ、さらに言えばそれで「俺ってデキるなあ」と自己満足してしまっていることです。あのセネカも「怠惰な多忙」の危険性を指摘してました。仕事のポートフォリオを意識する。

274

過去の言動との一貫性なんて考えず、その瞬間に面白そうだと思うものをやってみる。サマセット・モームも言ってますよね、守備一貫している人間なんて、そもそも存在しない、人間は破綻していて当たり前だって。 twitter.com/shu_yamaguchi/…

275

何か新しいことを始めるとき「一貫性の罠」に気をつけたい。「一貫性の罠」とは、過去の自分の言動と一貫性を持たせようとする心の圧力です。この罠にハマると「過去の人生」が「未来の人生」を決めることになってしまいます。