1

2

3

4

5

6

9

最終的に「現状では分からない」ということを調査した論文をご提示していただき大変に勉強になったのですが皆さんも教科書で習ったことをうろ覚えでツイートするときは気を付けましょうね.SNSは日常会話のようにはいきません.確実な史料と最新の解釈にもとづかないと大恥を晒すことになりますよ😂

10

恐い話をしますね.

以前,教科書に載っていたと思う話を,出典を確認しなままポロッとツイートしたことがあります.するとある専門家の方から「出典を教えてください」と引用RTがあったのです.恐い話はここからです.

11

12

#同一人物とは思えない画像を貼れ

智天使(ケルビム)

中世⬅ ➡近代

13

14

あるツイートに対して「出典が書かれていないで,SNSの情報は所詮はChatGPTと同じネ」という味わいのある引用RTをしている方がいたのですが,「出典」というものを情報の裏取りをするためのものではなく「真実性を保証するもの」と考えている人がいることがよく分かります.この態度は危ういですね.

15

16

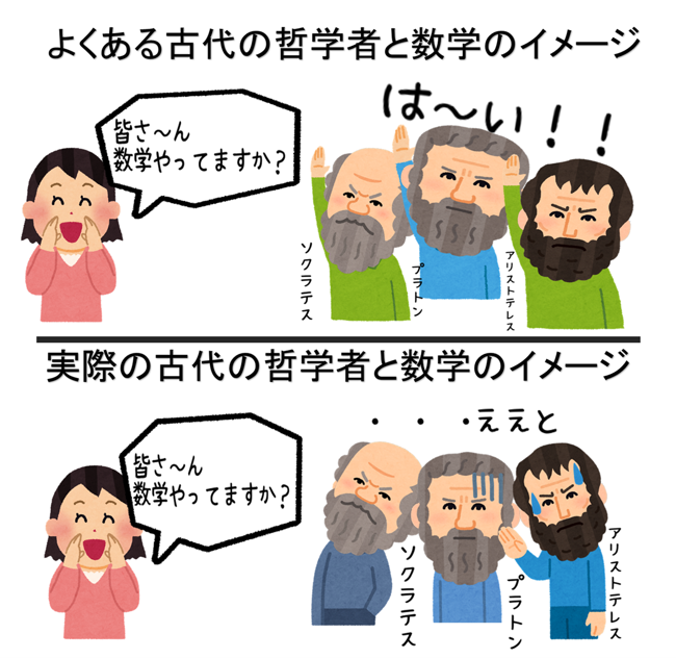

プラトンの学園アカデメイアの入門に幾何学は必須ではなかったということについてはコチラ⬇を参考にしてください☺️

哲学が万学の祖と思うのは自由ですが,歴史的には論証数学の発明はソフィストであり,哲学者と数理科学の縁は薄いのです.

twitter.com/kodaigirisyano…

17

少し補足しておくと,近世になりガリレオのような「数理科学」に卓越し「哲学者」と名乗りたがる「科学者」が現れた時代があります.それはデカルトやパスカルといった哲学者が先端科学を牽引した時代です.ただ2600年の哲学の歴史からすれば,それは極めて例外的な期間といえます.

18

なお「研究はしなくても勉強はしたのでは?」と思われる人もいるでしょうが,これも相当に怪しい.前4世紀に既に高度な数理科学が展開されていましたが,「哲学者」はその定理になんら言及しません.言及するのは決まって初歩的な定理です.また紀元後の「哲学者」も当時の先端科学へは沈黙を守ります.

19

ユークリッド『原論』にある初歩的な定理をみれば分かるように中学生でも理解できるような命題ですら当時の「哲学者」らは何ら貢献をしていないのです.ですから現代の「哲学者」ら(と一括りにするのは誤解を招きますが)が数理科学の勉強を怠っているとすれば「愛知」の精神に忠実であるといえます😂

20

古代ギリシャで「認識論・倫理学・存在論」について議論した「哲学者」で,数理科学の研究を行った人といえば,アルキュタス,デモクリトス,エウドクソスくらいのものです.どうですか?「誰?」って感じでしょう.プラトン,アリストテレス,ストア派は数学の定理を一つも証明してはいません.

21

22

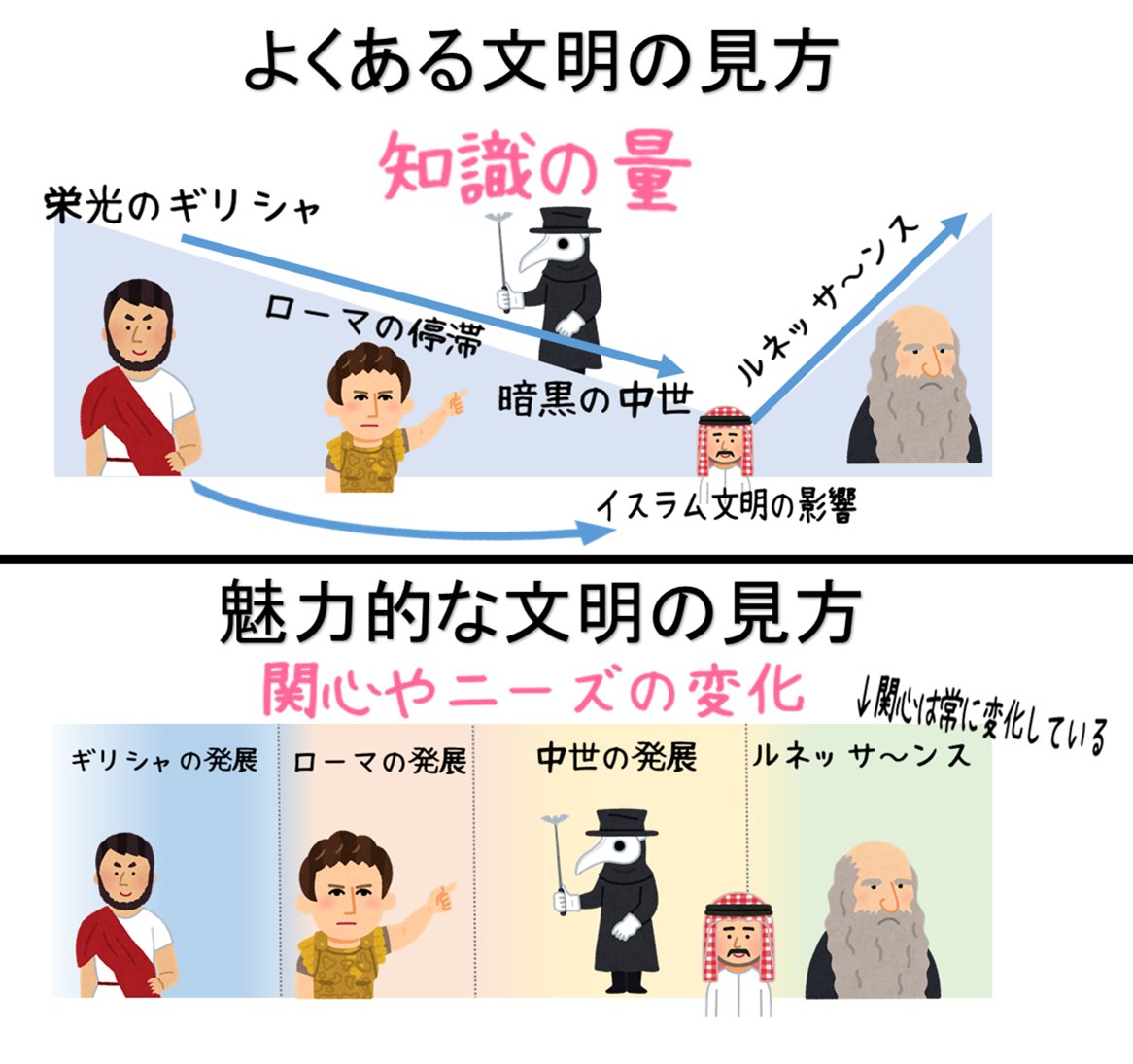

歴史って基本「既存の知識を疑い検証すること」の積み重ねで出来てるんだけど,子どもにそのプロセス教えようとするとすごい手間なので高校までは「既存の知識を正しいと受け入れて覚える」形式で教えられており,故に歴史を「信じるか信じないか」ってものとして捉えてる大人が少なからずいそう.

24

25