26

アフガニスタンの北部で伝統的に使われているブドウを長期保存するための泥で作った容器を紹介した動画。地元でカンギナと呼ばれ、空気や湿気を遮断するため6ヶ月間の保存が可能。このお陰で保冷庫等がない場所でも、冬に生のブドウを食べられるとのこと。 via @DanyalGilani

27

フィンランドの離島で港を閉鎖させそうになった流氷を、手こぎの一人乗りのボートで沖合に押し戻している様子の動画。船舶の例のように水上に浮かぶ物体は小さな動力で横に動かすことができるとはいえ、驚かされる映像。同国の Senja Larsen 氏が投稿。via @senjalarsen

28

太陽系の8つの惑星と準惑星のケレスと冥王星の相対的な大きさ、自転の速度、地軸の傾き、扁平率を正確に表現したアニメーション。金星は自転が非常に遅く方向が逆であるなど、興味深い点が多数。英国人で日本のJAXAに勤務している James O'Donoghue 博士が制作。via @physicsJ

29

タコが保護色を使う様子をとらえたビデオ。最初は海底の白っぽい堆積物に対応した銀色系だが、14秒頃から堆積物が赤っぽくなるのに応じて色が少し変化。24秒で海底に触れると色が急変し、窪みで止まった31秒以降にも色と肌の凹凸が激変。まさに変幻自在。 via @UniverCurious

30

オランダのデルフト工科大学が開発した、劣化して亀裂が入ると自動的に修復されるコンクリートを紹介した動画。コンクリートの中にバクテリアとその餌を加えておく。亀裂が入り水が浸透すると、バクテリアが活動し始めて炭酸カルシウムを生成し、亀裂を埋める。 via @mashable

31

中国四川省の伝統芸能である川劇では、役者のお面が一瞬で変わる「変臉」(へんれん)という技法が使われる。日本では変面と記されることもあるこの技法を、屋外で演じている様子の動画。様々な布の面が瞬間的に脱着しているが、そのやり方は秘伝とされている。 via @PDChina

32

海の波や海中を撮影する名手である豪州の Ryan Pernofski 氏による芸術的な動画。波立つ海面を写した後にカメラが水中に入り、再び水上に出ると朝日か夕日が現れ、それに海面が照らされている。 冒頭部でも一番背後の波は、日射で炎のように光っている。 via @RyanPernofski

33

米国カリフォルニア州の海岸で夜光虫が大量発生した際に撮影された驚くような動画。砂浜を歩くと、砂と混ざった水の中にいる夜光虫が青く光るシーンで始まる。次に、砕けると青く光る波でサーフィンをするシーンなどが続く。撮影者は英国の Louis Cole 氏。via @funforlouis

34

ワインの栓などに用いるコルクを採取している場面の興味深い動画。樹種は地中海西部の沿岸地域に生育しているコルクガシで、成長した木の厚い樹皮を剥がして利用する。木の内部を傷めないように剥がせば樹皮は再生し、10年ほど経つと再び採取可能になる。 via @DELAFORESTA

35

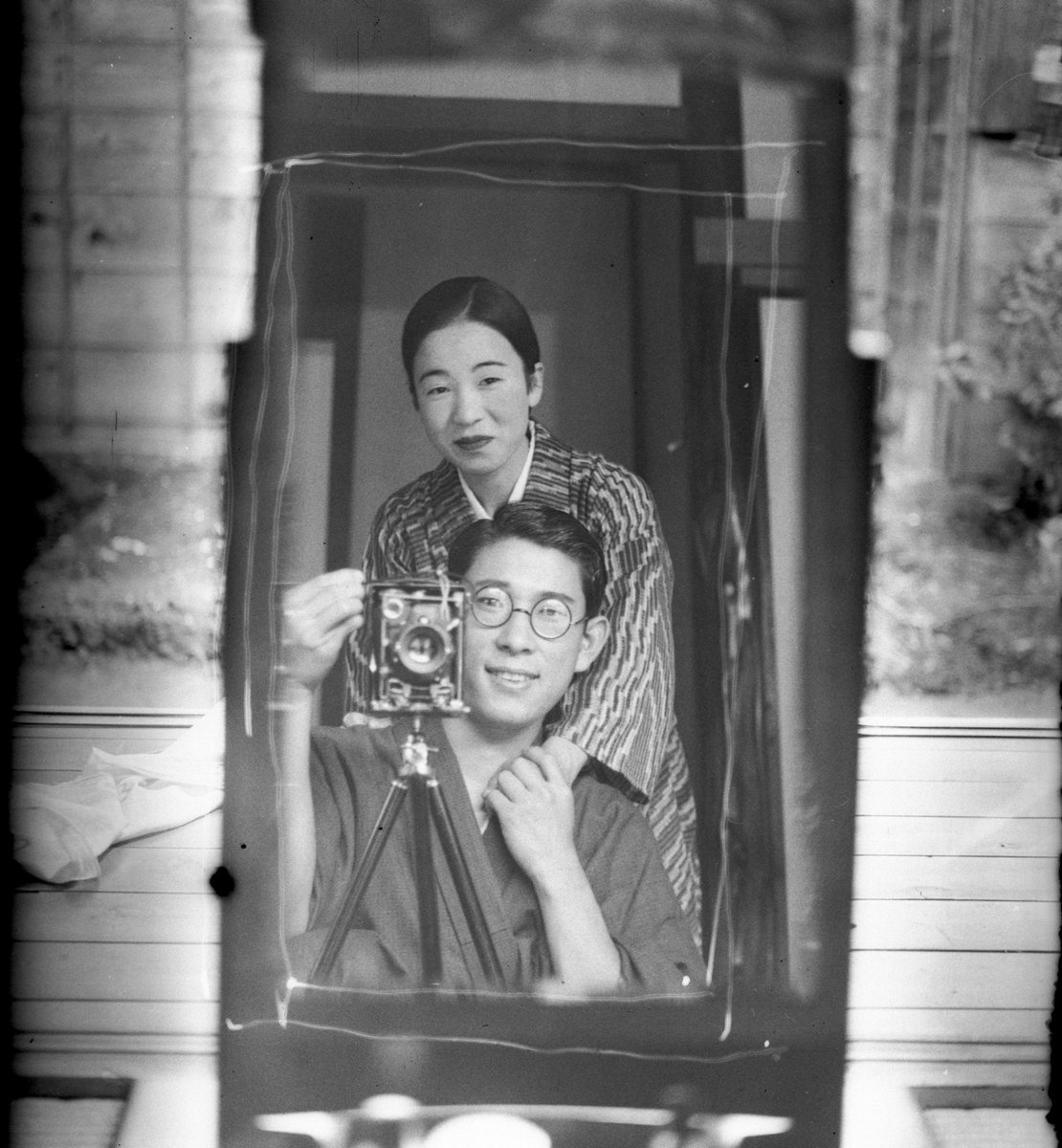

かなり前に日本人のカップルが鏡を使って自撮りを試みた写真。 bit.ly/3d4zteK 日本の古い写真を紹介しているフェースブックのアカウントが昨年10月に投稿したもの。撮影の工夫や二人の姿が印象的で、ここ数日、海外を含めて急に話題になっている一枚。年代は1920年頃と推定されている。

36

ベルギーの企業が開発した小型水力発電を紹介した動画。川から水を人工水路に引き、途中で水流に落差と渦を生じさせてタービンを回す。配電網から離れた遠隔地でも安定した発電が可能で、構造が単純なため設置や保守も容易。魚への影響も微弱とのこと。 via @TechInsider

37

モルディブ沖の海中で、漁具の断片と思われるロープが絡まっていたジンベエザメを、ダイバーが助けた場面の感動的な動画。ダイバーがロープを切って解放すると、ジンベイザメは一度は去ったが、再び戻ってきてヒレでダイバーとタッチ。お礼に来たと字幕で説明。 via @dodo

38

アイスランド南西部のブレイザメルクルヨークトル氷河にある「鍵穴」と呼ばれる氷のトンネルを撮影した清涼感のある動画。透明度の高い層状の氷が、中に入るについれて青みを増す様子が印象的。米国の探検家の Get Lost with Brooks 氏が知人と訪問した際の映像。 via @9GAG

39

アイスランドの氷河にできた氷のトンネルに歩いて入っていく場面の動画。両側の氷の青い色と光沢が印象的。氷に層があり、それに対応して色が変化していることもわかる。サンフランシスコ在住のデザイナー兼探検家の Brooks Hassig 氏 が提供した映像。via @Unexplained pic.twitter.com/qY4KrZlyu8

40

飛ぶ鳥が定点で静止し、ホバリングをしている場面の動画。米国コロラド州でタカ科のアカオノスリが向かい風とバランスをとった時に Bill Bryant 氏が撮影。背後の木が動かず、鳥に合わせてカメラを動かした撮影ではないとわかる。最後の浮上も印象的。 via @AudubonRockies

41

インド北部のランザンボア国立公園で撮影されたクジャクの雄が飛ぶ様子の動画。大きな飾り羽は長い尾のようにたたまれており、別の小さな褐色の羽を使って飛んだ瞬間をスローモーションで再生している。撮影者は同国の写真家の Harsha Narasimhamurthy 氏。 via @HJunglebook

42

北極圏に位置するロシアのコラ半島でヘリコプターから撮影された、鹿の群れが回転している場面の動画。中央に子鹿がおり、それを外敵から守るためにとっている行動とのこと。動画の終盤では、柵で仕切られた隣の区画でも同じ行動が生じていることがわかる。 via @bazabazon

43

2015年から行われている「お笑い野生生物写真コンテスト」の今年の受賞候補作品が発表された。作品の紹介記事 bit.ly/35qwwVf 指を上げているように見えるウミガメ、横から写真撮影に加わったようなキリンなど、楽しい作品が多数。過去の受賞作と候補作を含むページ bit.ly/2FoqN7y

44

オーストラリア・シドニーの沿岸でドローンにより撮影されたエイの群れの動画。ウシバナトビエイと呼ばれる種で、水面に近い場所に多数が集まって移動する性質がある。遠くから見ると、四角く切った多数の紙が水面に浮かんで揺れているようにも見える。via @ABC

45

顔をなでられている黒ウサギのように見える動画。実際にはカラスの一種が頭をなでられているが、撮影の角度も含めて目の錯覚が起きやすい状況。米国ミズーリ州南部にある鳥類の保護区で撮影。カラスは18歳で Mischief (いたずら)という名前がついているとのこと。 via @ABC

46

太陽系の惑星は太陽のまわりを回っているが、それが人に与えているイメージと、実際の惑星の動きの違いを指摘した興味深いアニメーション。冒頭の5秒間は一般的なイメージ。それ以降は、太陽系が他の宇宙の要素に対して移動しているという実態を考慮した描写。 via @StarWalk

47

インド北部の山間部で22年間ハンマーを手に岩を削り続け、道を開削した Dashrath Manjhi 氏と彼の伝記映画を紹介した記事。 tinyurl.com/ybrjf4os 怪我をした妻が55km離れた病院に行けず亡くなったことが動機。最初は変人扱いされたが、彼の新道で距離が15kmに短縮し、インドで広く知られる英雄に。

48

夜光虫を含む海水を手で動かした場面をとらえた動画。夜光虫は外圧を受けると光るため、手の動きに対応した青い光が発生。手を水から出した際に、手の上で多数の小さな光が散らばって点滅する様子も印象的。米国カリフォルニア州で Patrick Coyne 氏が撮影。 via @oceanx

49

台杉は杉の材木を効率的に生産するために京都北山で中世に生まれた技法。一本の杉の木を丁寧に剪定し、直線的な木を数百年にわたり繰り返し生産。これが巨大な盆栽として海外で話題に。 bit.ly/2DgRZEk 特に日本語のブログ raijyo.jp/17177 が出典と思われる写真が有名になっている。

50

第3代ローマ帝国皇帝で西暦37~41年に在位していたカリグラが所持していたとされるサファイアの指輪の写真 bit.ly/3aGwjMJ 彫られている女性は妻のカエソニアと推定。約2000年前とは思えない芸術品。この指輪が6000万円超で売られる予定と記している昨年9月の記事 bit.ly/2KBR0iq