826

穴の空いたプラスチックの板を連結させて湖面に浮かべ、それを使って稲作を行っている場面の動画。総合的なコストがどの程度有利になるのかは不明だが、水田を整備したり、そこに水を張る手間などが減り、収穫も効率的に行っているように見える。 via @AgBioWorld

827

地球と月の距離は約405,500kmで、その間に太陽系の他の惑星(ここでは冥王星も含む)が、ほぼぴったり入るという興味深いツイート。土星は環を含まない大きさで考える必要がある。作者の James O'Donoghue 氏は、日本の JAXA に勤務している英国人で、天体に関する優れた画像や動画を提供している。 twitter.com/physicsJ/statu…

828

フランスの1947年の白黒短編映画 La Télévision, œil de demain(テレビ:明日の目) は、スマホが普及した最近の社会の予言とみなされている。小型のデバイスの画面に熱中する人が描写され、歩きスマホの問題も予想。抜粋の動画が最近海外で話題になっている。 via @Mangeon4

829

米国ニューメキシコ州の北西部には、ビスティ・バッドランドと呼ばれる奇岩が並んだ幻想的な風景を持つ場所がある。約7千年前に三角州に供給された土砂が堆積岩となり、その一部の層が侵食されにくいためにキノコ岩の類が形成されている。同国の John Fowler 氏による写真集 flic.kr/s/aHsjpKPZ3K

830

熱帯や亜熱帯の海岸に生育するマングローブの林が海の波を弱め、海岸の土地の侵食を効果的に軽減していることを示した実験の動画。水環境について検討を行っているオランダの研究所の Deltares で行われたもの。水槽実験による自然現象の可視化の好例。 via @UNILADTECH

831

江戸時代中期の浮世絵師の北尾政美が1820年に描いた日本の鳥瞰図。 bit.ly/3vo8TXt 伊能忠敬の日本全図が完成する前年で、参照した地図もあまり正確ではないが、渡島半島から九州周辺の島々までを含めるためのデフォルメもあり、ユニークな構図になっている。部分を拡大して見る価値もある。

832

米国ロサンゼルス近郊の山でハイカーが遭難。スマホの電池が切れる前に足下の地形の写真を友人に送付。写真を得た保安官がツイートし、それを見た人が衛星画像と標高モデルから作った鳥瞰図と対応させて撮影位置を特定。保安官に連絡し、ハイカーはヘリで無事に救出。地形に関する技術が命を救った例。 twitter.com/ai6yrham/statu…

833

約1300光年の彼方にあるオリオン大星雲は、地球から見える星雲の中で最も明瞭なものの一つ。約1万年前の形成で、星が誕生している場所でもある。ハッブル宇宙望遠鏡が取得した三次元データを用いて作成された、同星雲の中を飛行する動画。SF映画の雰囲気。 via @NASAHubble

834

国際宇宙ステーションから魚眼レンズを使って撮影されたシナイ半島とその周辺部の写真。go.nasa.gov/3dAvQQT 通常よりも広域が見えるため、特徴的な地理的要素の観察に適している。たとえばナイル川の水がもたらした川沿いと三角州の緑や、地溝がアカバ湾~死海~ガリラヤ湖と連続している様子。

835

英国のリチャード・ブラウニング氏は、手先につけた小型のジェットエンジンで飛行するシステムを2017年に開発。それを使い動いている二隻の船を飛び移った場面の動画。 飛行可能時間など気になる点もあるが、救援などに利用される日が来るかもしれない。 via @takeonGravity

836

中国南東部から日本の上空に向かって移動した国際宇宙ステーションから撮影された印象的な夜景の動画。冒頭部では多数の雷が見える。次にひときわ明るい香港が現れ、続いて西海岸に人口が集中している台湾が現れる。終盤では日本と韓国の南部を観察できる。 via @AstroKomrade

837

明治から昭和にかけて活動した浮世絵師・版画家の高橋松亭(1871~1945)の作品を集めた二つのページ。 bit.ly/3drawgI bit.ly/2QeHQyL 江戸時代の作品のような伝統性と、戦後のマンガのような新規性が組み合わさった作品が興味深い。海外でも別称の高橋弘明の名で評価されている。

838

砕けた海の波の中で夜光虫が青く光っているる幻想的な動画。場所は米国カリフォルニア州中部の太平洋岸に位置するモントレー市。夜光虫は外的な圧力を受けると発行する性質があるので、この動画では波が砕けている部分だけが青く光っている 。 via @Quicktake

839

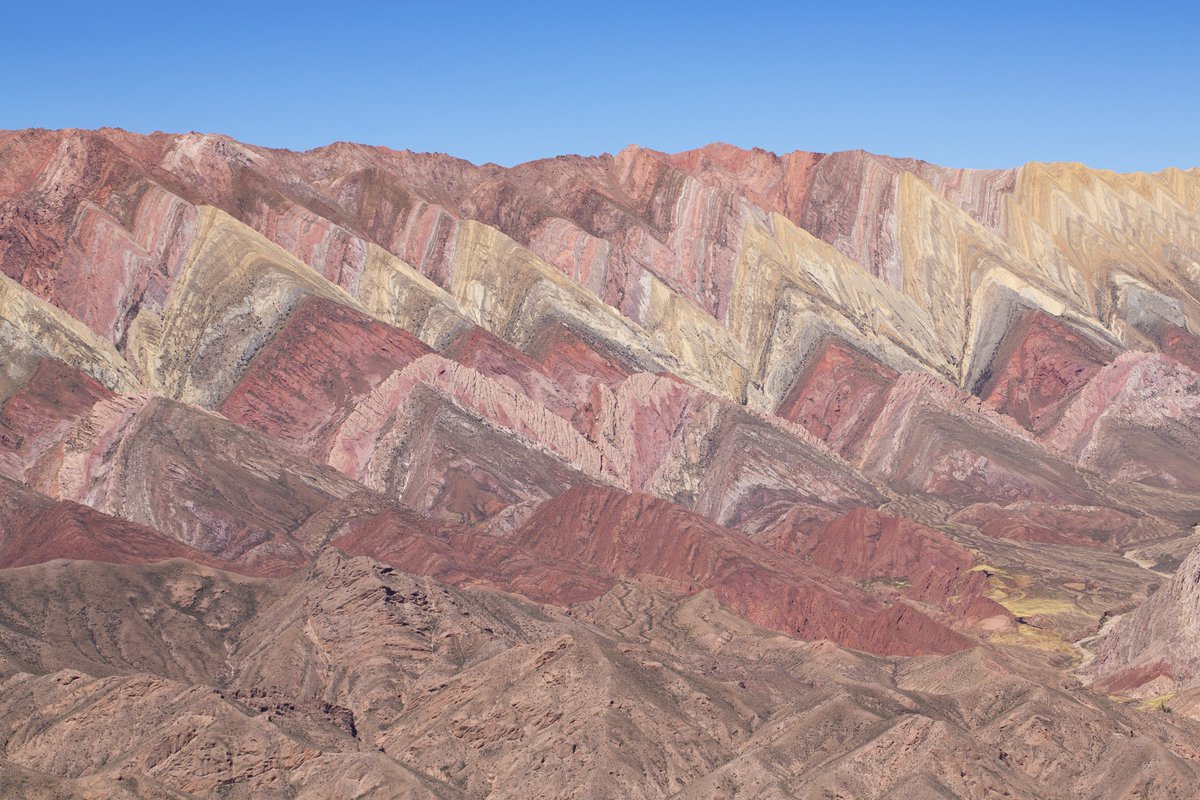

アルゼンチン最北部のカラフルな三角形の尾根が連なった地形の写真2枚 bit.ly/3tuD3HY bit.ly/2QueLiv 世界遺産のウマワカ渓谷の一部で、白亜紀の石灰質を多く含む堆積岩が風化と侵食を受けたもの。天然の風景だが、やや粗いタッチの油絵のようにも見える。撮影者は Havardtl 氏。

840

グーグル社が1980年代中期以降の世界各地の変化を示す動画を複数の衛星画像から作成し、多数を無償で公開。 bit.ly/3gfKJtI 提供者として Google Earth Timelapse を明記することにより商用を含めて自由に利用可能。下は大阪の例。海岸の埋め立て地の拡大などを鳥瞰によりわかりやすく表示。

841

アルジェリアの南東部にはタドラート・ルージュ(赤い山)と呼ばれる砂漠がある。訪問者が少ない遠隔地だが、酸化鉄に富む鮮やかな赤色の砂がつくる風景が見事。Gouadjelia Issam 氏による写真 bit.ly/32hWpUI 今は不毛の地だが、約5千年前までは湿潤で人が居住し、当時の岩絵が残っている。

842

米国カリフォルニア州中部・モントレー市の沖合の太平洋で観察された横回転しながらジャンプするクジラの動画。遠景に虹が出ており、それを撮影していた時にクジラが登場。クジラが着水したときに見える青緑色の水も美しい。撮影者は日系米国人の Chere Tamura 氏。 via @ABC

843

コンピューターの語は今は機器を意味するが、かつては計算をする人の意味が一般的。代表例は19世紀後期~20世紀前期にハーバード大学で天文学の計算を担った女性グループの「ハーバード・コンピューターズ」。記事 bit.ly/2OAbeyv 補助者の扱いだったが後に研究者として高く評価された人も。

844

パキスタン南部のタッター市は優れた歴史的建築物により世界遺産に登録されている。そこで17世紀のムガール帝国の時代に建てられたシャー・ジャハーン・モスクの天井の高解像度画像 bit.ly/3dVMbie 幾何学的なパターンと色彩が圧巻で、部分を拡大しても興味深い。ロシアの A.Savin 氏が撮影。

845

チリのアタカマ砂漠で撮影された夜景のタイムラプス動画。世界で最も乾燥した場所の一つだが、水を湛えた塩湖も一部でみられる。その水面に天の川を含む夜空が反射している様子が、芸術的にとらえられている。ノルウェー人の Adrien Mauduit 氏が撮影。 via @NightLights_AM

846

国際宇宙ステーションから撮影された富士山の写真2枚。 bit.ly/3d5aLOn bit.ly/3wJTdiD 2001 年と2004年の写真で、パブリック・ドメインのため各所で使われてきた。高度約370kmの宇宙空間で撮られたものだが、航空機から撮ったような雰囲気もあり、公開当時から反響があった。

847

過去約4千年間の世界で最大の都市圏を地図上に示したアニメーション。紀元前の期間はエジプトとメソポタミアが主体だが、約3千年前に短期間中国になる。次にローマ等の欧州や中国等を経て、最近はロンドン、ニューヨーク、東京と変化。近未来はデリー。 via @simongerman600

848

今年から米国のグループが「嵐の写真コンテスト」を主催している。記念すべき第一回で最優秀賞となった作品を紹介したツイート。同国の Scott Peake 氏がミネソタ州の西部で撮影した竜巻で、手前から奥に続く道の先には虹がかかっている。周囲の雲や農地の様子も含めて構図や色調が素晴らしい一枚。 twitter.com/capitalweather…

849

イタリア・トスカーナ州の集落であるモンテリッジョーニの空撮写真。 bit.ly/3agyRUH 13世紀に成立した中世の城郭都市で、当時の様式の建物や城壁がまとまって維持されている歴史的・文化的に貴重な場所。撮影者は Maurizio Moro5153 氏。内部の建物などの写真集 bit.ly/3rZOrtG

850

米国ワシントン州東部の海岸で、植生が侵入して植木鉢のような形になった廃船が、港を守る防波堤になっているという記事。 bit.ly/3d42BpC 船は1917年の建造で、数々の航海の後、1966年に今の場所で廃船に。マストなどは撤去されたが、船体は防潮堤として活用。朽ちた木が歴史を感じさせる。