52

ただ、全く介入できる余地が無かった訳ではない。

最終試験の殿試は受験者数も300人程度で、席次を決めるだけの合格前提だったりする。

そういうときは、ツバをつけておきたい「将来の部下」に試験官が作意ある採点をしたりした。

例えるなら、公務員試験と官庁訪問の関係に近いだろうか?

53

54

東アジア史の薫陶を受けてきた人間なら中国の歴史の深さに誰もが驚かされてきただろうけど、オリエント史に触れると更に遡るモノの多さに腰を抜かす。

中国の代名詞である官僚制すら、古代エジプトでは中王国時代(紀元前2000年前後)に実力主義の書記による文書主義国家が築かれていたほどなので。

55

マリー・アントワネットがヴェルサイユ宮殿で毎日舞踏会を開いても、それよりも軍事費のほうがはるかに高かったという話を思い出す。

フランス王国はルイ14世の頃から軍事大国で、16世の頃には米国の独立戦争支援でさらに出費がかさんでいた。

感情は別にして、軍事費の前に個人の贅沢は塵に等しい。 twitter.com/hally_sen/stat…

56

軍事史好きなら知ってるであろう「戦史の探求」さんのblogリンクを置いておくとして、ムハンマドの戦術はとにかく泥臭い。

士気以外に取り柄のない寡兵がどうやって大軍を相手するかの一点を現実的に導き出している。無理を絶対しない秀才タイプの名将。

warhistory-quest.blog.jp/18-Mar-06 twitter.com/Jiangshi2020/s…

57

戦前日本の「北海道綴方連盟事件」や「生活図画事件」もそう。

共産主義者や反戦家を逮捕尽くした特高が、自由な教育を行っている教員を逮捕・拷問した事件。

難癖もいいところだが死者も出ている。被害者の教員達は「アカ」でも何でもない、むしろ体制寄りな人すら少なくなかったという。 twitter.com/yoshilog/statu…

58

作品一つ作り上げるのは能力以上に「狂気」がいる。

脳内の完成像に程遠い不格好な出来。それを敢えて見過ごし、長い時間かけて完成させる、その根気。

完璧主義は創作の敵だと知っていても、こればっかりは心にクる。一枚絵のイラストより、漫画のほうがその苦痛が長く続くから。 twitter.com/anosasaoka/sta…

59

60

3000年前の都が復元整備(殷墟) twitter.com/jyokakudotukky…

61

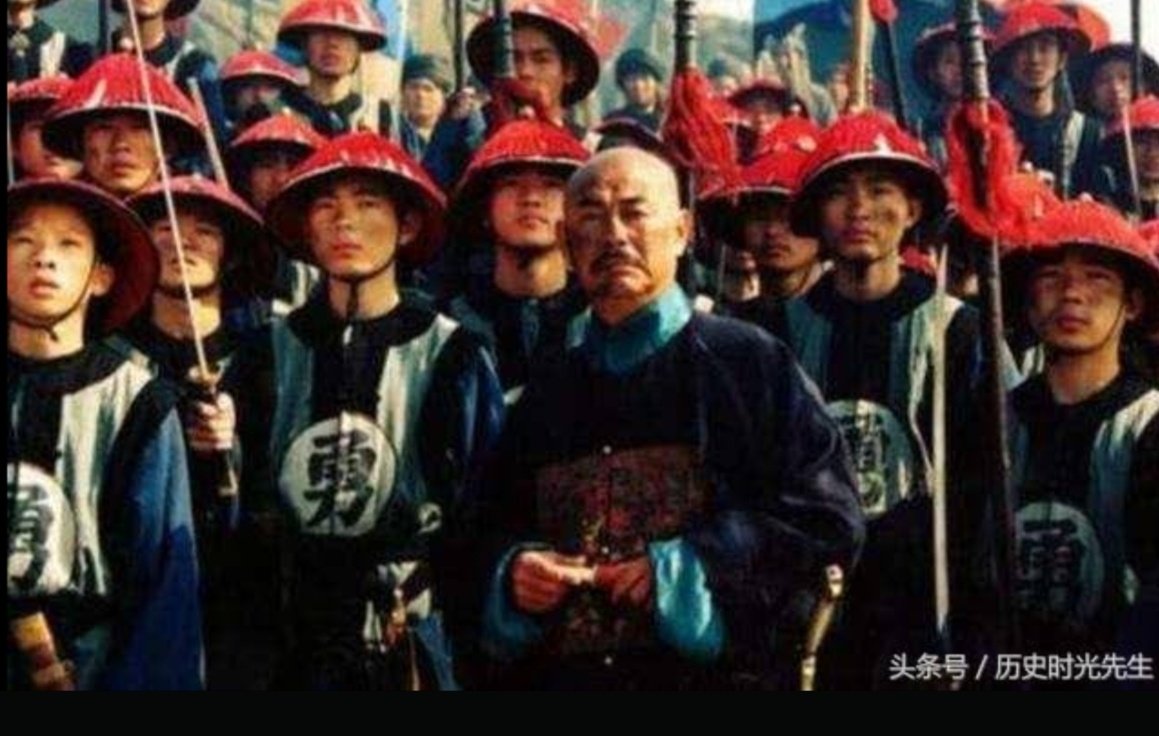

プリゴジン。

朱元璋になるか李自成になるかの瀬戸際なので、最後まで気を引き締めてほしい。

兵力増加に捕虜や囚人を使うのは歴史が有効性を証明しているが、窃盗や強姦を働いた者にはちゃんと処罰しないと空中分解すると太平天国が教えてくれている。

62

63

アステカに興味を持った皆さん。

芝崎みゆき先生の『古代マヤ・アステカ不可思議大全』を読もう。

姉妹本の『古代インカ・アンデス不可思議大全』も一緒に読むと古代の中南米文明をコンプリートできるぞ。

専門書レベルの内容を全編漫画で読めて、まさかのお値段¥1,650。

soshisha.tameshiyo.me/9784794217622

64

#中国史沼にハマる前に誤解していたこと

「なんで華北に国が集まるのかなぁ?福建省や湖南省辺りがガラ空きだと思うんだけど。」

※衛星写真を見れば一目瞭然。意外と平地は限られているのだ。

65

理想の函谷関が、2つの意味で「高すぎる」。

古写真のほうの函谷関は、曹魏時代のものが度重なる修復を得ながら20世紀前半まで残ったもの。函谷関は秦代のだけじゃなく漢代のもあったりと、度々場所を変えて建てられている。

ただ、そのどれもが切通しを塞ぐようにして建てられたことは想像できる。

66

67

今昔物語の原文だと、

「蛇には毒がある(という言い伝え)があるので、得体の知れない魚の切り身を人から買うのはやめましょう」

という注意書きで終わる。

偽装食品への注意を訴えた平安時代の文学という感じ。現在にも通じるところがある。 twitter.com/Kawahara_Emu/s…

68

☡ネタです。

試験官に袖の下を渡すのは極めてリスクが高く、貰うほうすら首が(物理的に)飛びます。実際にバレた高官の首が飛んでいます。

69

大富豪とて、しょせん商人。

良くも悪くも中国には「イエ」という概念もないので、職業もコロコロ変えられる。金物屋をしていても、薬屋のほうが儲かると思えば暖簾をかけ替えるなんてザラ。屋号という意識がない。

中国商人のたくましさは、信用よりも商機を重視するベンチャー気風が育てたのだ。

70

一応、歴史書にも函谷関の高さは66m(漢代)と書かれていたりするけど、自然の地形も高さに加味されてそうではある。

鉄筋コンクリートもない時代、版築だけで66m積み上げるのはさすがなキツい。

ずっと時代の下った明代の万里の長城、あれを考慮すれば函谷関も現実的な姿だっただろうと思われる。

71

笑い話でなくて、本当に研究する人がでてきてもいい頃なのでは?

ネットのアングラ文化はまだまだ担い手が現役だが、四半世紀が経てば当事者も減っているだろうし、半世紀も経てば今日の太平洋戦争研究者みたいに聞き取りすら難しくなる。 twitter.com/cicada3301_kig…

72

建前上、勇者は国王直属の近衛団に属するものとして、名誉的な役職を与えるのもあり。

王家を示す紋章が入った宝剣を授け、その功績を銘文として鋳込ませれば、故郷に帰っても決して無下には扱われないだろう。

73

昨日、日清戦争前に中国へ渡った日本人スパイの報告についてまとめた論文を発見したが、まぁ予想以上に国情がヒドくて日本に惨敗する理由もわかる。

監視役の役人に賄賂を渡すと、逆に色々と教えてくれたという。軍事基地まで案内してくれたとか。小銭で敵味方が入れ替わる程度の職業倫理。

74

【エイジ・ヒーピング】

ナイジェリアの人口ピラミッド。

有名なカンボジアのアレよりおかしな事になっているが、これは自分の年齢を覚えていないから、キリのいい5の倍数で申告したことによる。 twitter.com/tsukasafumio/s…