2

3

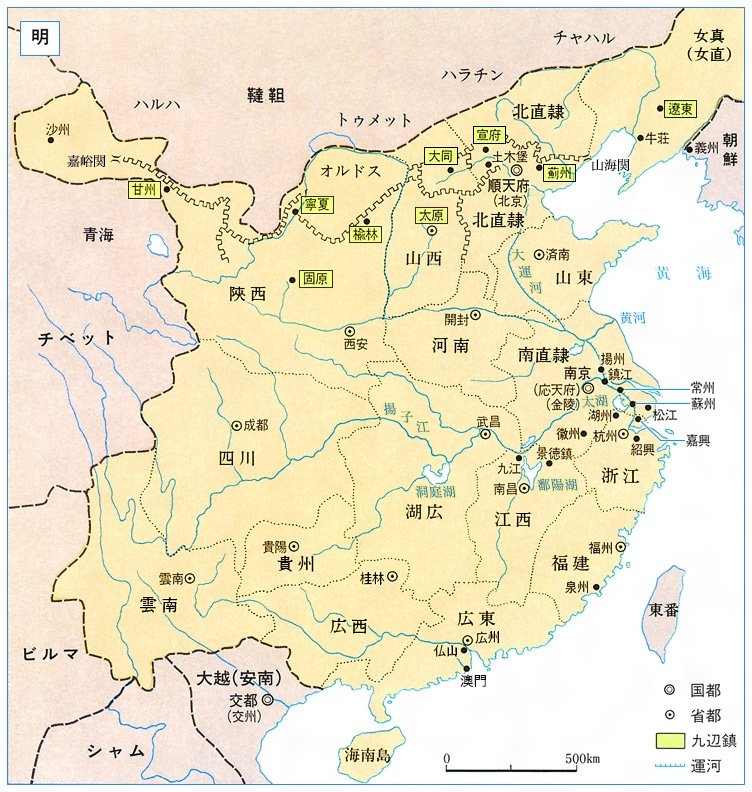

末期の印象から「ビザンツ帝国は弱い」というレッテルを貼られがちだけど、こういう見方は中国史でも多い。

毎度のように万里の長城を破られて北方から侵略されてる印象があるけど、実は人間の一生よりも長い期間、侵略を防いでいることのほうが多い。

歴史が長いと神の目線で結果から逆算しがち。

4

5

6

7

8

#まだ信じられている迷信

「儒教は権力者に都合がいいから東アジアの国教になった。」

→儒者は度々弾圧されます。筋を通して権力者に弾圧されることを名誉だと思っているので。孔子も孟子も朱子も生前は不遇。

そもそも、権力者に都合がいいという一点で採用されるなら「法家」が選ばれるはず。

9

10

東アジア史の薫陶を受けてきた人間なら中国の歴史の深さに誰もが驚かされてきただろうけど、オリエント史に触れると更に遡るモノの多さに腰を抜かす。

中国の代名詞である官僚制すら、古代エジプトでは中王国時代(紀元前2000年前後)に実力主義の書記による文書主義国家が築かれていたほどなので。

11

軍事史好きなら知ってるであろう「戦史の探求」さんのblogリンクを置いておくとして、ムハンマドの戦術はとにかく泥臭い。

士気以外に取り柄のない寡兵がどうやって大軍を相手するかの一点を現実的に導き出している。無理を絶対しない秀才タイプの名将。

warhistory-quest.blog.jp/18-Mar-06 twitter.com/Jiangshi2020/s…

12

13

15

偏りのない歴史観を持つことは学者ですら難しい。むしろ、歴史を語る者なら誰しもが何かのバイアスにかかっているという認識が必要。

政治的に中立な歴史観を自称するのは、小僧が少し座禅を組んだだけで「色即是空の境地に達しました」と喜んで和尚に報告するようなもの。

16

17

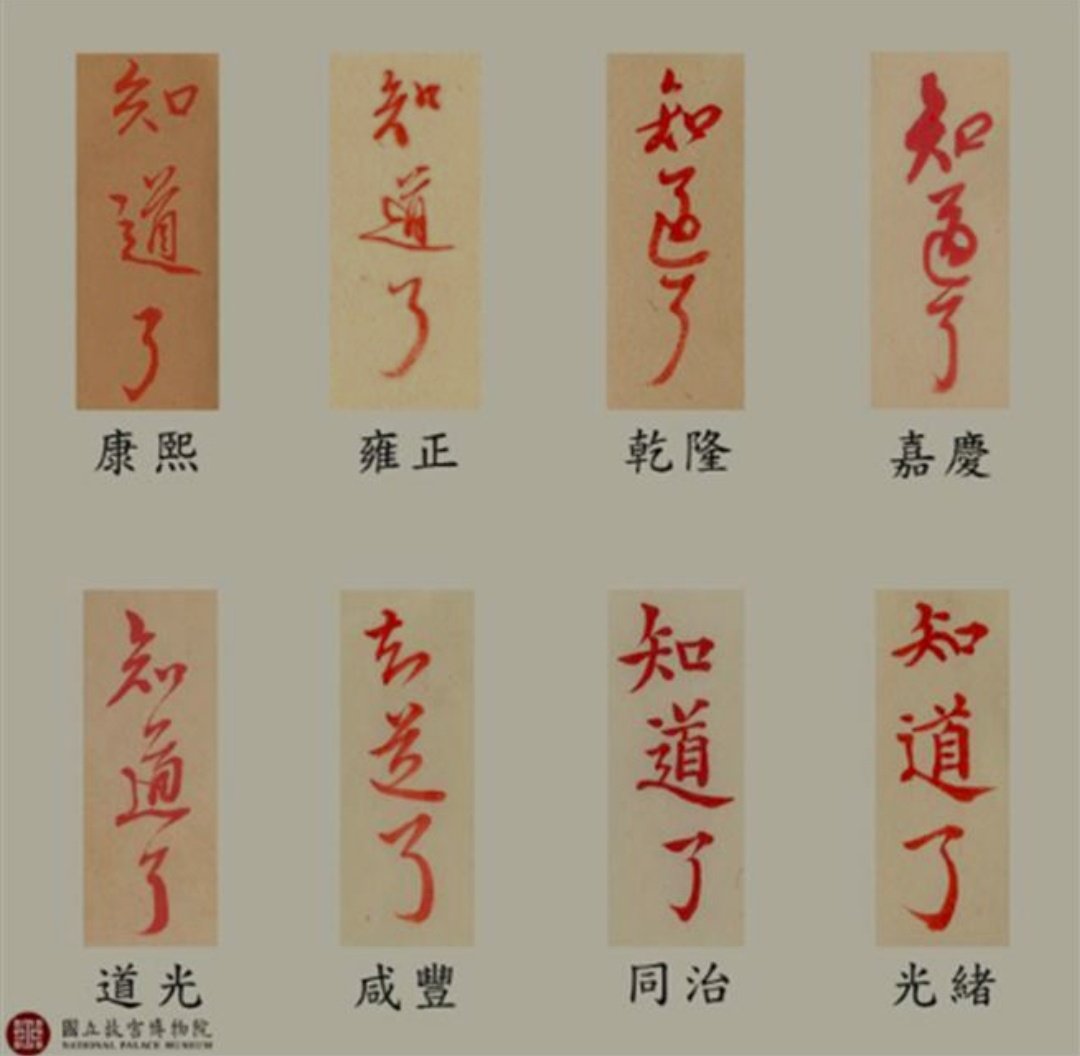

「科挙の倍率、10万倍。」

合格者数の10万倍も不合格者がいれば暴動が起きるんじゃ…?

⇒最終合格の途中に生員や挙人という身分が存在する。ドロップアウトしてその地位で満足することも可能だった。

「科挙」は一発試験ではなく、昇級試験なのだ。

#中国史沼にハマる前に誤解していたこと

18

【今知った中国語】

厚礼蟹(hòu lǐ xiè)

→holy shitの音訳

厚く御礼申し上げる蟹とかではない。

20

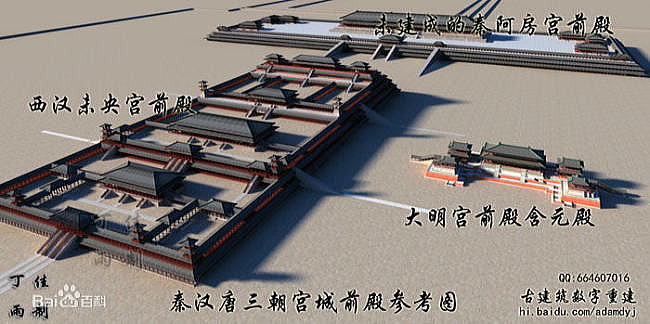

理想の函谷関が、2つの意味で「高すぎる」。

古写真のほうの函谷関は、曹魏時代のものが度重なる修復を得ながら20世紀前半まで残ったもの。函谷関は秦代のだけじゃなく漢代のもあったりと、度々場所を変えて建てられている。

ただ、そのどれもが切通しを塞ぐようにして建てられたことは想像できる。

21

一応、歴史書にも函谷関の高さは66m(漢代)と書かれていたりするけど、自然の地形も高さに加味されてそうではある。

鉄筋コンクリートもない時代、版築だけで66m積み上げるのはさすがなキツい。

ずっと時代の下った明代の万里の長城、あれを考慮すれば函谷関も現実的な姿だっただろうと思われる。

22

マリー・アントワネットがヴェルサイユ宮殿で毎日舞踏会を開いても、それよりも軍事費のほうがはるかに高かったという話を思い出す。

フランス王国はルイ14世の頃から軍事大国で、16世の頃には米国の独立戦争支援でさらに出費がかさんでいた。

感情は別にして、軍事費の前に個人の贅沢は塵に等しい。 twitter.com/hally_sen/stat…

23

24

25

ゲリラ戦で国盗りに成功した集団がかかりがちな病気だ…。まれに、ゲバラみたいな最高指導者レベルまでこれにかかってしまう。

でもわかる。最高にスリリングなRPG&戦争ゲームなんだから、脳内麻薬で溺れてしまうのだろう。おまけに「正義」まで掲げられるときたもんだ。 twitter.com/Moskva_Daisuke…