426

427

428

429

藤原兼子は、自身には子はいなかったものの、姪など親族が後鳥羽上皇との間に皇子を産んだことで権力を持つようになりました。

兼子が頭角を現し始めたのは、初めて結婚した45歳の頃で、一人目の夫を失った際には、兼子の政治力を求めて再婚の申込が跡を絶たなかったといいます。

#鎌倉殿の13人

430

431

432

433

435

436

歴代総理大臣在職日数ランキングTOP30!

437

438

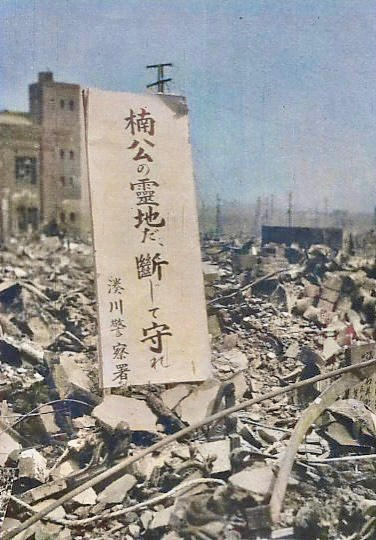

元弘3年5月22日は新田義貞ら倒幕軍によって鎌倉が攻められ、北条高時ら北条一族、幕府の中枢280人あまりが東勝寺で自害し、鎌倉幕府が滅亡した日。

よりによって5月22日の放送で、高時たちの祖先の北条義時に鎌倉攻めの策を渡す三谷脚本…

#鎌倉殿の13人

439

厳密には「平家」と「平氏」は意味が異なります。

源氏と並び平氏は姓の一つで、平氏の多くは武士として地方に下り、その土地を名字として名乗ります。

一方、平清盛ら伊勢平氏は名字を名乗らずに「平」という姓のままで朝廷に仕え続けたため、清盛の一族を平家と呼ぶようになります。

#鎌倉殿の13人

440

441

442

444

445

446

447

448

449

450

渋沢栄一の長女の長女の歌子と二女の琴子の写真です。

歌子は枢密院議長となる穂積陳重に嫁ぎ、琴子は大蔵大臣、東京市長を務めた阪谷芳郎に嫁ぎました。

#青天を衝け