26

発達がグレーな子を黒とした方が良いと思う理由。名前さえ書ければ入れる高校や大学はいくらでもある。だけど学習や仲間作りについていけない場所で年間700時間以上をただ座って無為に過ごし、成長の機会を失い続けた大卒の子になにが残るだろう。「普通」にしがみついたその先を想像してみて欲しい。

27

思春期以降の発達障害診断のある人に、どんな時にリラックスしていると感じますか?と聞くと、高い確率で「リラックスとは?」と真顔で聞かれる。全身の力が抜けて心地よい感覚、などと説明すると「生きてる限りそんな時はないです。しいていうなら夜眠りに入る直前の一瞬くらいです。」と返ってくる。

28

僕は子どもは「社会の宝」たと思ってるし気にしないけど、自分の子どもに目を向けているだけで精一杯なのに、文句言ってくるようなごく一部の大人の顔した赤子の世話までしてられない。だから、子どもが大声で泣いても誰も振り向かない安心感って大きい。こうやって自然と分断が進んでるんだろなぁ。

29

「発達障害のこの子にも必ず強みがある」という姿勢やメッセージは一見とても温かいが、それそのものに「強みがなければ生きてはいけない」という死ぬほどきつい圧を与える危険性がある。僕らは能力や生産性で人を見るメガネをいい加減外そう。「存在していることに価値がある」という目を思い出そう。

30

お子さんの発達の心配で相談したとき、もし支援者に「様子を見ましょう」と言われたら必ず「具体的にいつまでですか?」と聞いてください。期間を示されない経過観察は、保護者にとっては「もう相談に来るな」というメッセージとなり、孤立→重大な事態の悪化を招く。支援者の完全な責任放棄です。

31

ANAで、行きは普通席で「毛布、今は感染対策でお配りしていないんです...」って言われ納得して、帰りはたまたまポイントが余っててプレミアムクラスだったから、試しに聞いたら「プレミアムクラスではお配りしてます」とわざわざ一言添えて毛布くれた。こういう一貫性のない対策を当たり前にやりすぎ。

32

東京ではベビーカーが舌打ちされてるのが日常でつらかった。一方で、親が「子どもは周りに迷惑をかけながら育つものだ」と思ってる姿を背中で見せるというのも、一つの役割なんじゃないかと最近思う。わざわざケンカはしたくないけど、いつか「子どもがまだ食ってる途中でしょうがぁ!」って言うぞー!

33

子どもの人生は「親の2周目の人生」ではない。親がそれに気づくことを、子離れと言う。子どもがそれに気づくことを、親離れと言う。

34

政治家が「家族や仲間の絆」を強調するたび、「家族や仲間でなんとかしてください。政治は仕事をしません。家族が機能していない人や仲間がいない人?そんな人いるの?」って、僕たちが日々向き合ってる人達が全員切り捨てられているような気持ちになる。今までもずっとそうだったけど、しんどいなぁ。 twitter.com/kokkaiwatcher1…

35

他人の目を気にし過ぎてしまう「繊細さん」ほど、カウンセリングや通院が必要ですが、繊細さんは、話を聞いてもらうはずの面接でさえ僕らの顔色を窺い「模範的ないい患者」を無意識に演じてしまう。もちろん良くならず、通うのがしんどくなっていく。本当はそのモヤモヤを出せてからが治療の始まり。

36

あの日の挫折が「人には向き不向きがある」ことを心と体で実感し確信した原点かもしれず、僕はそこから「苦手を消すために一生懸命努力する」ことを手放すようになった。子どもには成績や偏差値では測れない沢山の向き不向きがある。色んな体験から「自己理解」を深めていく教育や支援が増えてほしい。

37

小中学校の教員を対象に行った調査で「批判的に考える必要がある課題を与える」という項目で、国民の体制批判に敏感な中国(上海)でさえ53.3%、ロシアも59.7%、48カ国の平均でみると61%だったなか、なんと日本だけが12.6%と、ドン引きするほどダントツに低い。diamond.jp/articles/-/245…

38

最近のもやもやは、この国で子どもを遅くまで預けて働くのがどんどん当たり前になっていること。それが子どもにとって絶対的悪ではないし、そうしないと食っていけないのはわかるから声を上げにくいのだけど、国として「子どもの育ちや親との時間より経済が大事」というメッセージを発していないか。

39

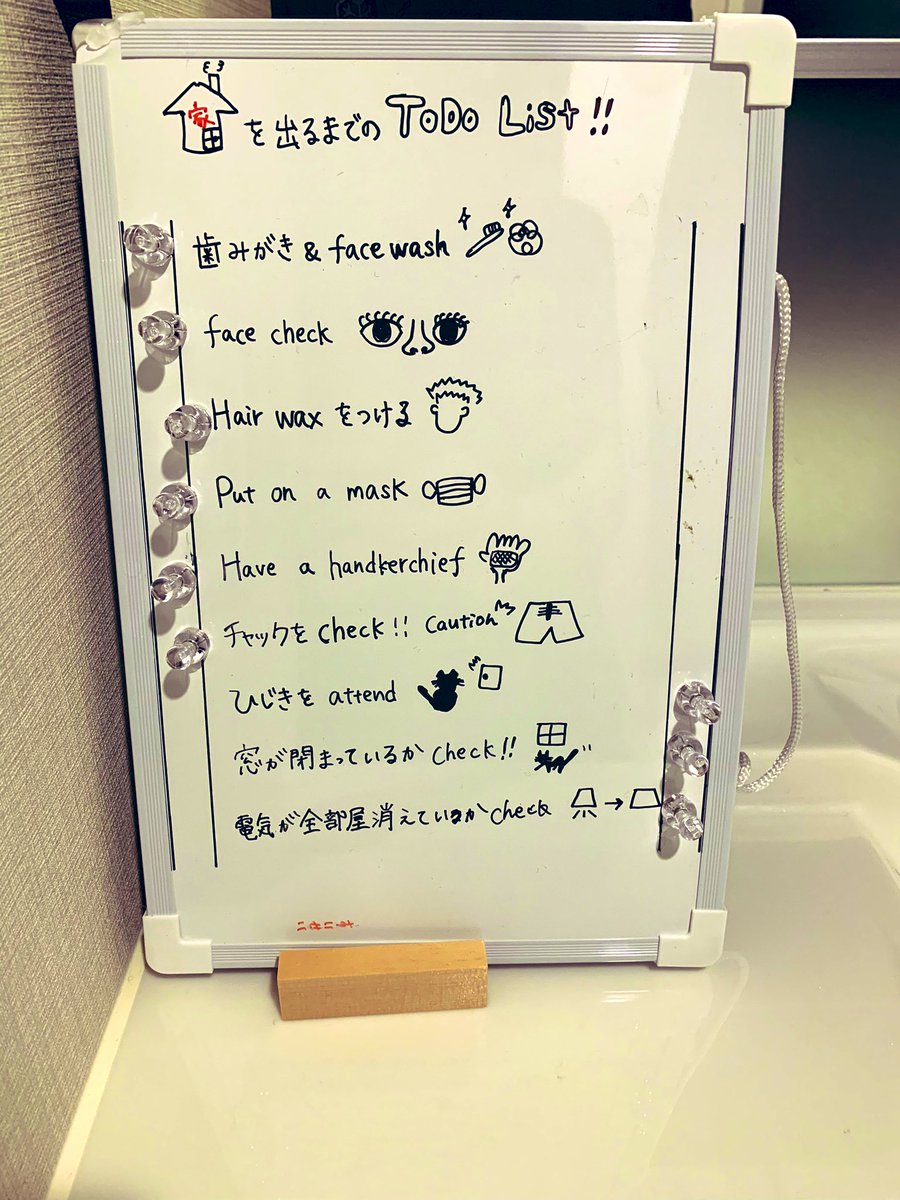

明日で34歳、医師で年収上位1%未満に入るような"立派な大人"の外出前のToDoチェックリストです。中学生や高校生になっても「なんで当たり前のことができないの」と言われ続けてきた人達に少しでも勇気になりますように。(何回も修正した最新verです。日頃の奥さんの支援に感謝です。)

#合理的配慮

40

大人のうつ病や適応障害の患者さんに「2ヶ月の休養が必要」などの診断書を書くことの最も大きな効果は、朝仕事行かなきゃと思っても怠くてきつくてしょうがないなかで毎日会社に「すみません、今日も難しそうです…」と連絡をし、さらに申し訳なさと情けなさで自分自身を責めてしまうのを防げること。

41

2人とはいえまだ新生児で寝て起きて飲んで排泄してるだけのはずなのに、自分の時間が体感1日30分くらいしかない謎。残りの23時間30分なにしてるんだろう。改めて奥さん、産婦人科の先生、助産師さん、お父さん、お母さん、全国の頑張ってる同志の皆さん、子育てを支える支援の輪の皆さんありがとう。

42

「産後うつ」って、今まで男の精神科医として、出産やその後の痛みは想像しかできないし、ホルモンバランスの急激な変化も知識としてしか理解できないため、外来では正直すこし構えて特別視してしまっていた。育児を経験して今は「そりゃそうだ」 としか思わず、ある意味全く特別だと思わなくなった。

43

44

自己中は裏を返せば自分を大切にできる、ということらしいですが、僕からすると日本人は全体的に自分を大切にしなさすぎているとも感じる。英国では、できないならできないと伝えるんだよ、できる理由を考えるとかできるように自分の時間を削るんじゃないよと教えられ、沢山大人達に背中で見せられた。

45

伸びてきたので宣伝です。万が一患者IDカードをシュレッダーにかけてしまった先生は、ADHD適正流通管理システム事務局(TELはホームページに載ってます)にお電話いただければ、優しいお姉さんが再発行の方法を教えてくれます。

46

夫婦共働きしないと生きていけないくらい景気悪くしておいて、女性は役職や働き方に関係なく無条件で賃金が20%OFF、さらに「子どもは母親が家庭で育てるのが理想」とか言ってるような国だよ。この絶望になんの課題も感じていないような答弁。これは世の女性達全員怒っていい。国が乳離れできていない。 twitter.com/emil418/status…

47

「なんとか普通学級で」「病名はつけないで」などと「普通」にしがみつこうとする親御さんには、寄り添いながら(何年もかかることもあるけど)視点を移してもらう作業しかしていない気がする。普通という実在しない幻想から、「その子自身」へ。視点が移りさえすれば半分終了で、あとは勝手に動き出す。

48

軽い自閉の特性のある女の子で、本人は困っていてもそのサインを出せないだけなのに、学校の先生には「困ってませんよ(こっちが)」と言われてしまう子たちをなんとか早期の支援に繋ぐ方法ってないもんかなぁ。

49

今取り組んでいる、思春期の発達障害の子たち向けの「友達作りのスキルを高めよう」の活動目的は、「守りのスキルを高める」という認識でいる。僕はどちらかというと、本人が望まないのであれば、友達はいなくてもいい、集団にも所属しなくていい、無理に社会に溶け込む必要もない、とさえ思っている。

50

特別支援教育で行われる「特性や習熟度に合わせた一人一人の状況に応じた指導」って、何も「特別」ではなく、本来は全ての子ども達に当たり前にされて欲しいこと。日本は教育にお金をかけたくないという特別な事情でそれを標準的に提供することができないから、普通と特別が逆になってるんじゃないか。