401

早くも13人から12人に

#鎌倉殿の13人

402

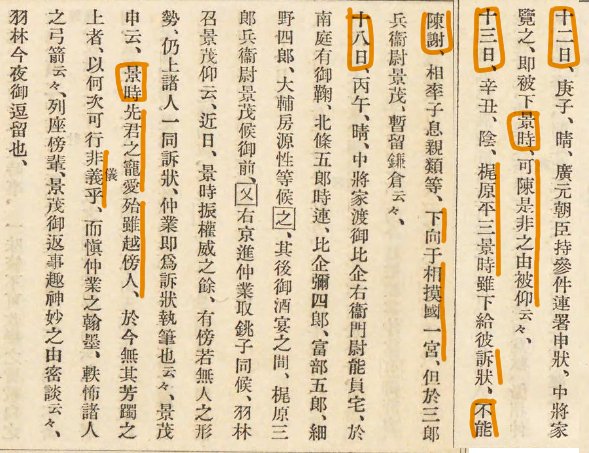

こちらが将軍頼家より連判状を見せられ弁明を求められた梶原景時が、弁明せず、所領である相模国一宮に退去したことが記された『吾妻鏡』正治元年11月12、13、18日条

#鎌倉殿の13人

403

そしてこちらが、梶原景時による結城朝光讒訴事件を受けての、御家人66名による梶原景時糾弾の連判状について記された『吾妻鏡』正治元年10月28日条

#鎌倉殿の13人

404

こちらが梶原景時による結城朝光讒訴事件を表した『吾妻鏡』正治元年10月25、27日条ですね

#鎌倉殿の13人

405

逆にこういった事が割りとスムーズに処理されていた頼朝の有能さという事でもありますね

#鎌倉殿の13人

406

梶原さんまっとう過ぎてこれは嫌われますわ

#鎌倉殿の13人

407

梶原景時について、「石田三成みたい」という印象を持つ人も結構いるようですが、そもそも現在の石田三成イメージの源流が、江戸期に「奸臣」の代表とされた梶原景時のキャラクターをベースに作られたものであって、景時と三成のキャラクターが重なるのはむしろ当然なんですね。

408

徳川家康を支えた三河武士はよく「質実剛健」などと言われたりしますが、あの人たち、その「質実」で溜め込んだものを甲冑や武装に注ぎ込んで戦場にいかに派手で目立つかを競っていた感がある。ある種のカーニバル体質。

409

ライ麦や燕麦が、もともと小麦畑の雑草であったのが、雑草が人間によって引き抜かれる中に、たまたま小麦と似た形状に進化したものが出て、そのため人の目をごまかし雑草として駆除されることを免れ、あまつさえ穀物化した、という話は面白いし進化の不思議さも詰まってる。

410

徳川家康、江戸幕府が秀吉の政権から教訓を得たとすれば、第一に「恣意的に権力を用いるのは体制にとってろくなことがない」という面だと思う。

411

実は徳川幕府は、正則の福島家や清正流の肥後加藤家の改易の際、出来ることなら取り潰したくないという意識に満ち溢れていて何度も保留しているし、肥後加藤家に至っては徳川家の親類ということで本当にギリギリまで存続を模索していた

412

北条義時は史実でも、見る角度次第で物凄い陰謀家にも見えるし信じられないくらいの巻き込まれ系主人公にも見えるわけで、この手の義時認識の齟齬は今後ドラマの中でも、特に京都との関係で描かれていくのだろうとは思う #鎌倉殿の13人

413

コッペパーン ジャムヌッタラ アーンパーン

#大河オタクにしか通じないフレーズ選手権

414

ちなみに「十三人合議制」とは言いますが、この13人が集まって会議をした事はおそらく1度もなく、頼家も普通に政務をとっており、将軍頼家への訴訟を取り次ぐ人物をこの13人に限定したもの、と現在は概ね考えられています。

#鎌倉殿の13人

415

はい、こちらが前にもアップしましたが、「十三人合議制」の成立を表した『吾妻鏡』建久10年(1199)4月12日条

#鎌倉殿の13人

416

「我等は取次」これは昨今の鎌倉幕府研究における主流の考えですね #鎌倉殿の13人

417

じゃあ何で本願寺退去という結果に至ったのか、というと、当時の瀬戸内の航行は基本的に沿岸沿いに沿って進むしか無かったのですが、秀吉の毛利勢力圏への侵攻が進み、また宇喜田を寝返らせたことで、毛利勢力圏から大阪への船舶交通が非常に困難になった事が大きいのですね。

418

本願寺の大阪退去まで木津川口周辺はずっと毛利水軍が抑えており、「制海権」はまるで確保出来ていなかった模様。そりゃあ「鉄甲船」が後世に継承されないわけですね。

419

織田信長が本願寺との戦いの中、第一次木津川口の戦いで毛利水軍にボッコボコにやられ、その後第二次木津川口の戦いではいわゆる「鉄甲船」でその毛利水軍に大勝したと「信長公記」は書いているものの実際には多分勝ててない、という話も最近は徐々に定着していますが、実は織田水軍、

420

信長動画の新作、公開されたようです!27分ほどありますが、良かったらご覧になってください!

戦国まとめ管理人の戦国談義 『織田信長ってどういう人なの?』その10 「『天正』への道」

▶️YouTube

youtu.be/VzEj1m8zv_Q

▶️ニコニコ動画

nicovideo.jp/watch/sm407694…

421

というか、関ヶ原のような政権傘下の大名同士の大規模で全国的な衝突に対して傍観しか出来なかった時点で豊臣体制、豊臣公儀というものは実質的に崩壊しているわけですよ。応仁の乱で曲がりなりにも東軍西軍に対し主体的に交渉し和平までもっていった当時の室町幕府より終わっているわけですよ。

422

関ヶ原の西軍を「豊臣方」とする考え方が今も根強いですが、その総大将である毛利輝元は明らかに「秀吉の体制をぶっ壊す」側だというのがまた

423

細川重男先生の言われた「鎌倉武士とは、紛争の最良の解決方法は相手を皆殺しにすることだと信じて疑わない人々。」という定義はホント目から鱗が落ちましたし #鎌倉殿の13人 に出てくるのはみんなそういう「常識」を共有してる人々なのですよ

424

一種の諦観すら感じられる

中世武士選書45 足利義輝と三好一族――崩壊間際の室町幕府 歴史、城郭、神道など書籍の出版・販売|戎光祥出版株式会社 ebisukosyo.co.jp/item/612/

425

中世の日本人というものの実態を知れば知るほど、「江戸幕府凄い、超凄い」という感慨を抱かざるをえないのである。