1426

王様戦隊キングオージャーの中の曲"Ignorantia juris nocet"は、ラテン語で「法の不知は害になる」という意味です。その法律を知らなかったことで罰を免れられるわけではないということを表しています。 twitter.com/CO_ANIMEX/stat…

1427

1428

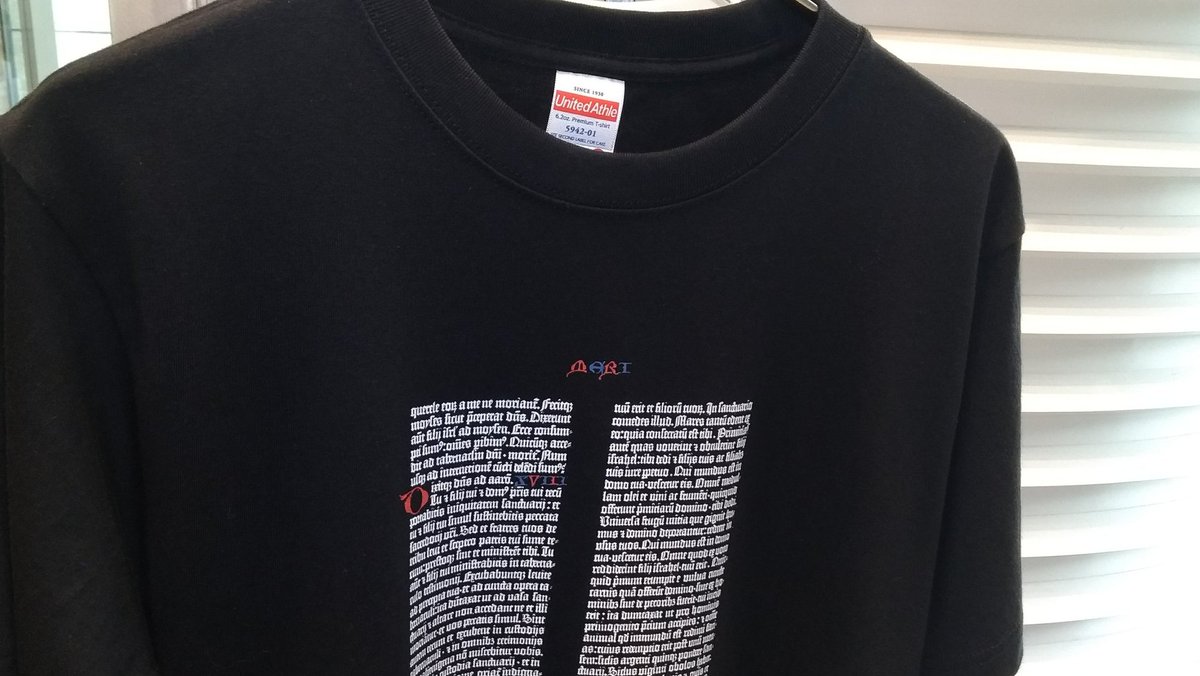

東京にある印刷博物館では、グーテンベルク聖書(民数記17-18章)のTシャツのお土産があります。来館記念にぜひ!オンラインでも購入できます。 shop.printing-museum.org/view/category/…

1429

1431

1432

英語で「七面鳥」は"turkey"で、文字通りには「トルコの」という意味です。

ちなみにトルコ語で七面鳥は"hindi"といい、この語源は「インドの」です。

そしてインドのヒンディー語では"pīrū (पीरू)"といい、語源は「ペルー」です。このたらい回し感。

1433

1434

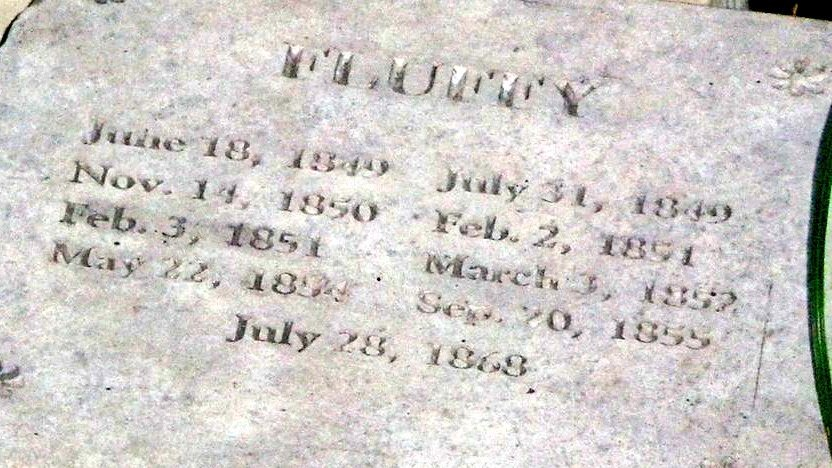

東京ディズニーランドのホーンテッドマンションにある、猫のお墓です。

死亡日時が9つもあるのは、英語のことわざ"A cat has nine lives."「猫には9回の命がある(→なかなか死なない)」を元にしているからです。 #東京ディズニーリゾート40周年

1435

英語のballad「バラード」の成り立ちは「踊りのための詩」で、語源は後期ラテン語のballo「踊る」です。

後期ラテン語のballoはballet「バレエ」の語源でもあるので、「バラード」と「バレエ」は共通の語源を持っているのです。

1436

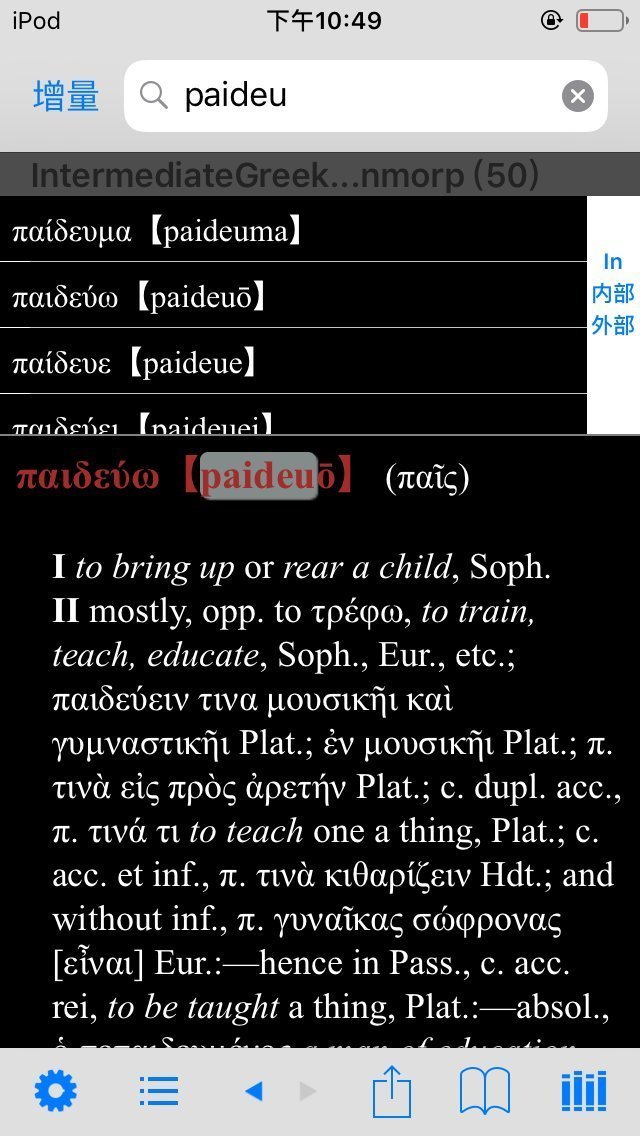

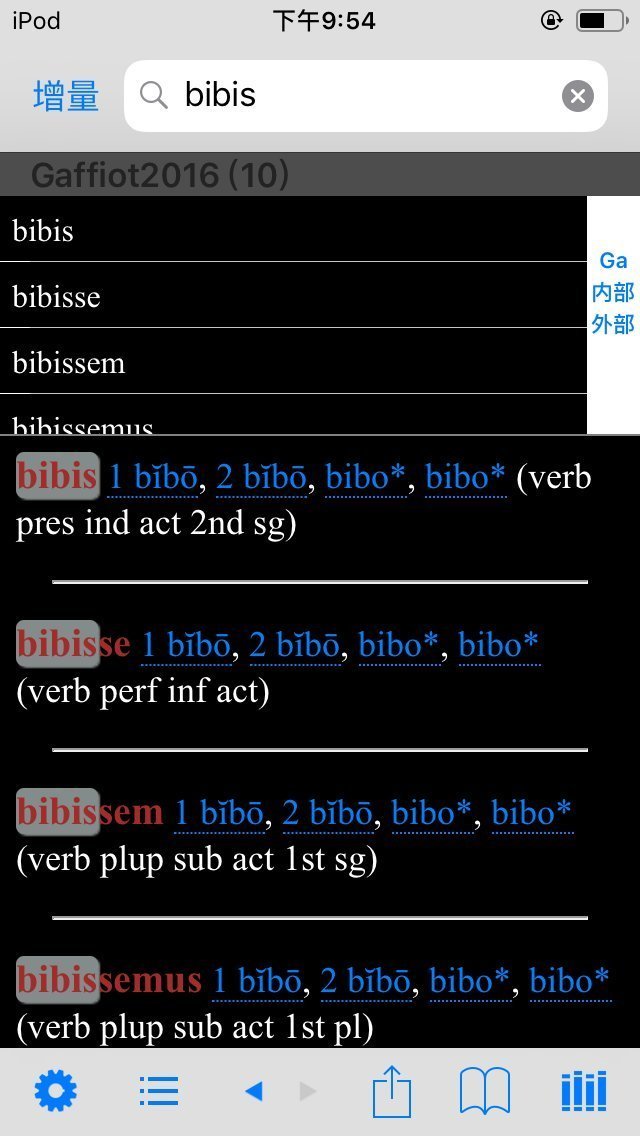

ラテン語や古典ギリシャ語の良質な辞書や文法書は、このサイトから電子版を無料でダウンロードしてスマホ等で使えます。重たい紙辞書を持ち運ぶ面倒はありません。しかも、辞書は活用形から引けます。技術の進歩に感謝。ぜひ活用してください!!!! classicalepwing.osdn.jp/download.html

1437

キロメートルなどのキロの由来は古典ギリシャ語khílioi「1000の」、 メガの元は古典ギリシャ語mégas「大きい」、 ギガの元は同じく古典ギリシャ語gígas「巨人」、 テラの元は古典ギリシャ語téras「怪物」 なので、「テラカワユス」は語源的に「鬼カワイイ」とほとんど同じです。

1438

1439

メガバイトの「メガ」とマハラジャの「マハ」の語源は同じで、印欧祖語*méǵh₂s「大きい」です。

他にもメジャーリーグ(major league)の「メジャー」や、地震の規模を示すマグニチュード(magnitude)の語源であるラテン語のmagnitūdō「大きさ」もこの*méǵh₂s「大きい」にさかのぼれます。

1440

1441

写本の美しさに触れてみませんか? digi.vatlib.it はバチカン教皇庁図書館が所蔵する写本の一部を高解像度でデジタル化し、無料で公開しています。ラテン語の写本の他にもアラビア語や日本語の文献もあります。ぜひ見てみてください!

1442

エジプト政府観光局が、メレスアンク3世(クフ王の孫)の墓の内部の3Dバーチャルツアーを公開しています。隅々までじっくりと見ることができるので、かなりおすすめです! my.matterport.com/show/?m=d42fuV…

1443

英語の"children"は二重複数です。 中世ではchild「子供」の複数形はchildreでしたが、さらにoxen「牛たち」等に使われる複数語尾"-en"を足した結果、childrenという二重複数の形になりました。

また、日本語「子どもたち」も二重複数です。

1444

1446

1447

1448

1449

1450

中世の写本に描かれたコウモリをどうぞ。 bl.uk/manuscripts/Vi…