1026

単語の語源を調べると、そこに世界史が見えてきます。

例えば英語にvandalize「破壊する」という動詞がありますが、これは455年にローマを略奪したヴァンダル族(ラテン語でVandali)の名前が語源です。また、スペインの「アンダルシア地方」の名前の元もこのヴァンダル族です。

1027

最近話題になってきている「トリアージ」は、元はフランス語で「選別(triage)」です。

triageはtrier「選別する」という動詞から派生した単語で、trierの語源はラテン語tero「こする」です。

なぜteroから選別の意味を持つようになったかというと、teroには「脱穀する」という意味もあったからです。

1028

最近知って驚いたのは、クーピーペンシル(COUPY Pencil)のcoupの部分は、フランス語の「一撃」という意味のcoupだったことです。craypas.co.jp/products/picku… twitter.com/latina_sama/st…

1029

「フランクに話す」は「自由に話す」という意味ですが、これはラテン語Francus「フランク族の者」が後に「自由人」を意味するようになったことが始まりです。

かつて存在したフランク王国では、フランク族の者は奴隷でなく自由身分を有していたから「フランク」が「自由」も意味するようになりました。

1030

ローマの将軍が戦に勝った際には凱旋式が挙行され、豪華なパレードが行われたのですがその中で将軍のそばで奴隷が、歓声を受ける将軍の耳元で「あなたが人間に過ぎないことを忘れるな(ラテン語で: Hominem te memento!)」とささやき、将軍が思い上がることを防ぐ役目をしていました。

1031

礼拝堂という意味の英語chapel(チャペル)は、雨ガッパの「カッパ」と語源が同じです。

chapelの語源はラテン語cappella「小さな外套(この語の元はcappa「外套」)」で、トゥールのマルティヌスという聖人が貧しい人に扮したキリストに与えた外套を保存した建物を"cappella"と呼んだのがはじまりです。

1032

古代ギリシャの哲学者ヘゲシアスは「死は生より望ましい」と説き、多くの弟子が自死することになったので、「死の説得者(Πεισιθάνατος, Peisithanatos)」という異名がつけられました。「死の説得者」、、、創作に出てきそうです。

1034

ドイツのなかで、かつてローマ帝国の領域内だった地域はそうでない地域よりも経済的に発展していると書いた興味深い論文があり、筆者はローマ帝国の道路網と都市がこの要因であると論じています。ローマ帝国が現代にまで影響を及ぼしていたとは。link.springer.com/article/10.100…

1035

「カリギュラ効果」を知っていますか?

「やっちゃダメ」と言われるものほどやってみたくなる心理現象を指します。ローマ帝国の皇帝カリグラ(Caligula)をモデルにした映画『カリギュラ』が語源で、かなり過激なため一部地域で公開禁止になったことでかえって世間の話題になったことにちなんでいます。

1036

縁起の悪いものや縁起をかつぐ物事を「ジンクス」と言いますが、元はギリシャ神話に登場するニンフの名前です。

魔術でゼウスをしてイオを愛せしめたのでゼウスの妻ヘラによってアリスイ(学名:Jynx torquilla)に変えられました。この鳥が古代ギリシャで恋のまじないに用いられ、現在の意味に至ります。

1037

米国の禁酒法時代(1920-33年)はthe Prohibitionといい、この元のラテン語prohibitioは「禁止」という意味です。

これは動詞prohibeo「禁止する」から派生したもので、pro-「前で、前へ」+habeo「持つ」という要素でできてるので、「前段階で抑える」→「禁止する」という意味になったと推測されます。

1038

コーンフレークなど、穀類で作った朝食用の食品を「シリアル(cereal)」といいますが、この語源はローマ神話の穀物と豊穣の神ケレース(Ceres)です。

ラテン語で「ケレス神の」という意味の形容詞が"Cerealis"で、これは他に「穀物の」という意味もありました。ここから現在の意味につながっていきます。

1039

実はドイツ語由来だけど、ドイツ語が元だとあまり知られていない言葉に「エネルギッシュ(energisch)」があります。

英語では、同じ意味の言葉は"energetic"(エナジェティック)です。

1040

武道のことを「マーシャルアーツ」と言いますが、martial artsの"martial"「武勇の」の語源は、ローマ神話の戦の神マールス(Mars)です。

よく似た英単語marshal「元帥」は語源が違い、ゲルマン祖語*marhaz「馬」+ *skalkaz「使用人」です。そして「マーシャル諸島」のマーシャルはMarshallと書きます。

1041

英語のcleric「聖職者」とclerk「店員」は、どちらもラテン語clericus「聖職者」を経て古典ギリシャ語klêros「くじ引き」に遡れます。

klêrosという語がくじ占いや神託の文脈でも使われたので「聖職者」と結びつき、中世では聖職者は学者でもあったので学者→書く人→事務員→店員と結びついています。

1042

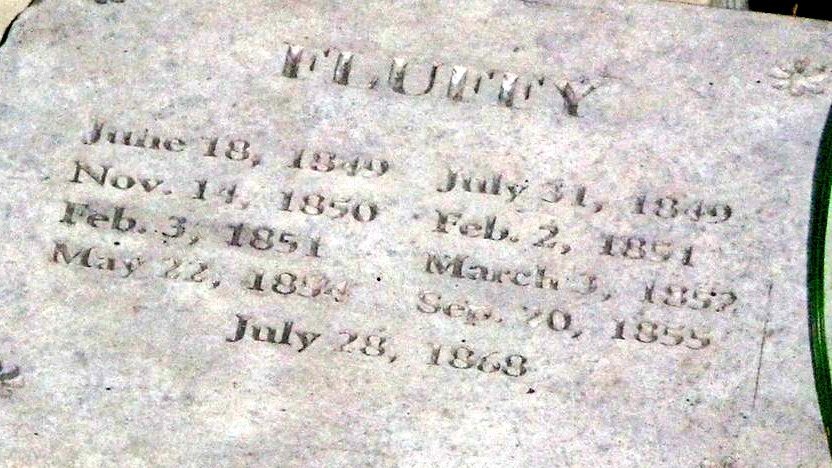

東京ディズニーランドのホーンテッドマンションにある、猫のお墓です。

死亡日時が9つもあるのは、英語のことわざ"A cat has nine lives."「猫には9回の命がある(→なかなか死なない)」を元にしているからです。#東京ディズニーランド38周年

1043

1044

1045

スタジオジブリの「ジブリ」はイタリア語で「南から来る熱い強風(ghibli)」という意味で、第2次大戦中に使用されたイタリアの軍用偵察機の名前でもあり、飛行機マニアでもある宮崎監督が命名しました。

日本のアニメ界に熱風を起こそうという思いを込めたそうです。

1046

以前、私のツイートで紹介した多言語で読む『星の王子さま』がパワーアップして出版されました! 外国語を愛する方ならどなたにでもおすすめできます!!twitter.com/latina_sama/st… twitter.com/TUFSpress/stat…

1047

1048

ディズニー映画などで有名になった「ヴィラン(悪役, villain)」という言葉の語源は、中世ラテン語villanus「村人」です。

この語は語源から次第に意味が悪くなり、「村人、田舎者」→「身分の低い田舎者」→「悪党、悪役」となりました。

1049

「オリエンテーション」がトレンドに上がってます。これは新入生に対する新しい環境への方向づけや適応指導という意味ですが、英語orientationは元々「東に向くように置くこと」という意味でした。この語源はラテン語oriens「東」で、oriensの語源はorior「昇る」です。東は太陽が昇る方角だからです。

1050

今年のイースターは、カトリックやプロテスタントでは4月4日です。ちなみに英語の"Easter"という単語の語源は、ブリテン島がキリスト教化される前に春の祭りで祝われたĒostreという女神の名前です。

また「パスカル」という人名は、ラテン語の形容詞paschalis「イースターの」に由来しています。