76

77

81

82

83

山形ではラーメン外食文化が根付いていて、人口あたりのラーメン屋の数は全国平均の2.5倍(近畿圏の4~5倍!)。消費額もそれぐらい。

鳥中華に冷やしラーメン、いろいろ食べ歩いてみたい。(・ㅅ・) #家計調査 twitter.com/press_yamashin…

85

86

89

94

これは凄いな。寒気に伴う筋状の雲が日本海をびっしり覆っている。大陸から雲までの離岸距離が短く、海水と大気の温度差が大きいのが分かる。

雲の密度は、前回2016年1月24日(沖縄でみぞれが降った日)より濃密。まさに10年に1度の寒波といって良さそう。

95

最強寒波はこれから。いまは嵐の前の静けさ。

24日夜~25日朝はしっかり寒さ対策したい。(・ㅅ・)

#大雪警報

96

なんでこんな結果に?と思ったら、金融教育の有無によって株式購入者の割合が違うのか。クルマの免許を持ってる方が自動車事故を起こしやすい、的な。

金融教育を受けていない人:32.0%

金融教育を受けた人:58.3%

違和感を覚えたら元の調査票にあたりたい。(・ㅅ・)

shiruporuto.jp/public/documen… twitter.com/paddy_joy/stat…

98

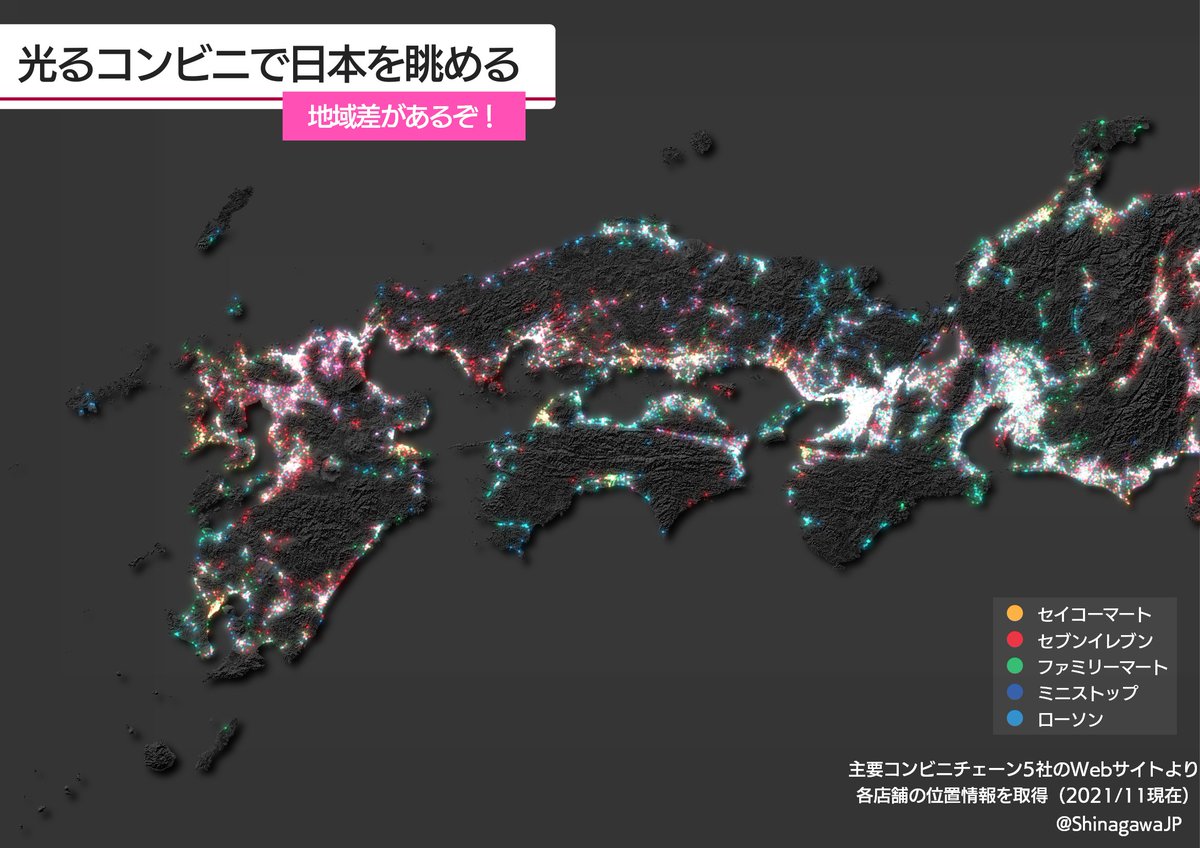

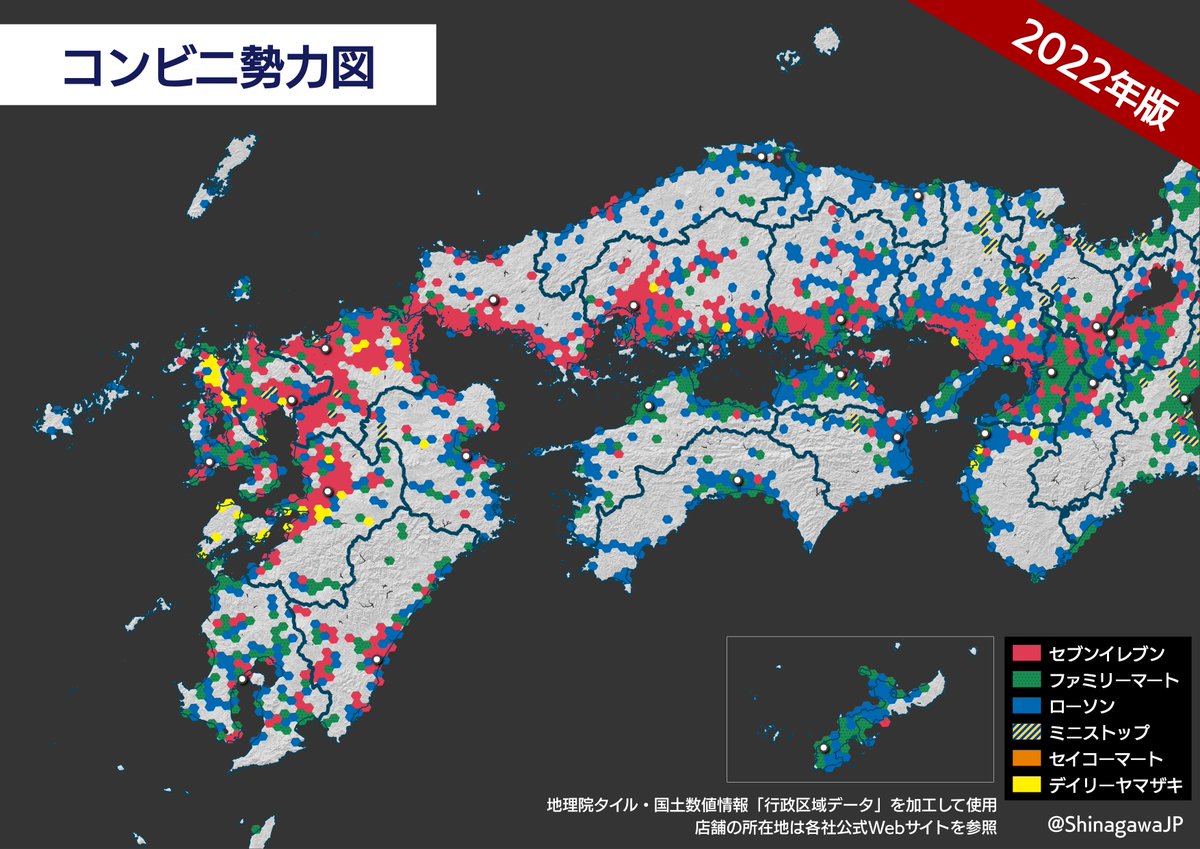

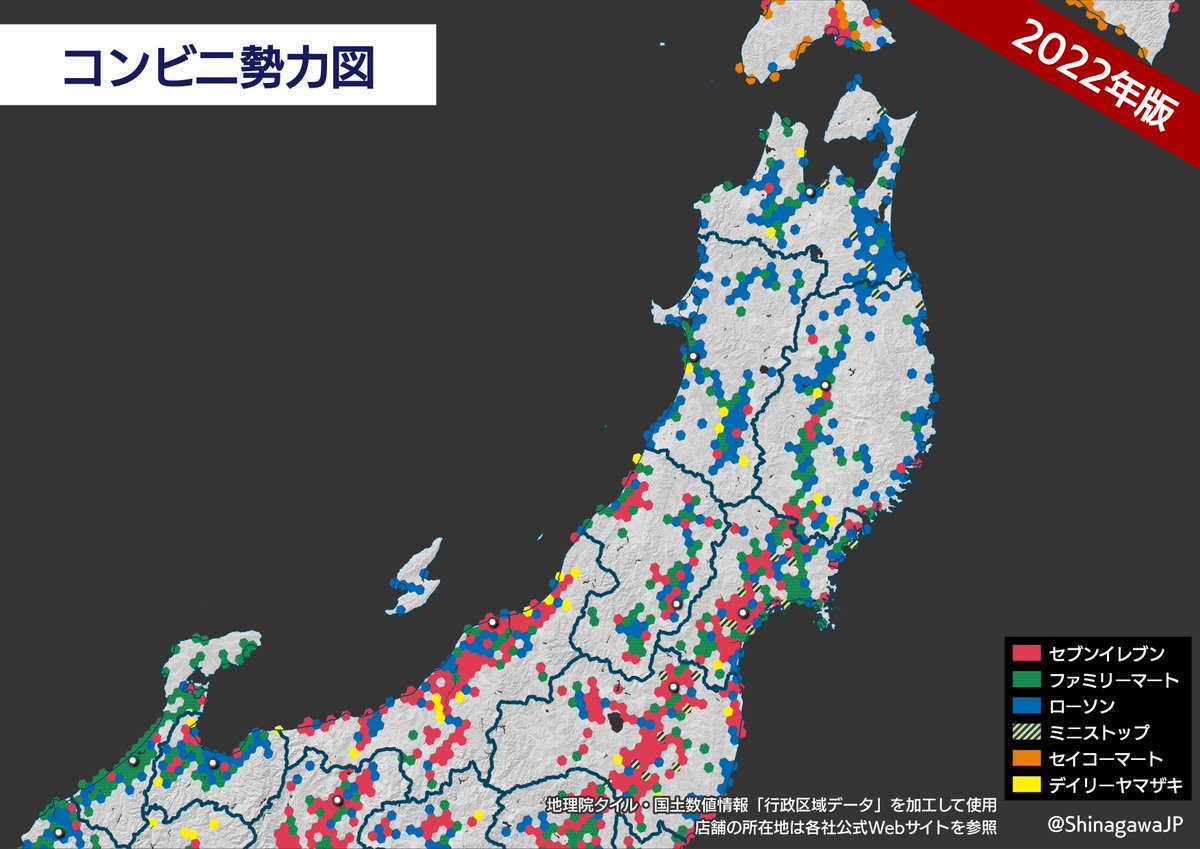

今度はすこし細かく、生活圏ぐらいのサイズ(一辺3.5kmの六角形)で区切ってみる。

コンビニは全国に約5.7万軒。人口2,200人あたり1軒の割合で、採算割れする店舗も多い。そんな中、セコマは初山別村(1,200人)から土地の提供を受けて地域密着店を運営しているらしい。

twitter.com/itm_business/s…

100