477

479

480

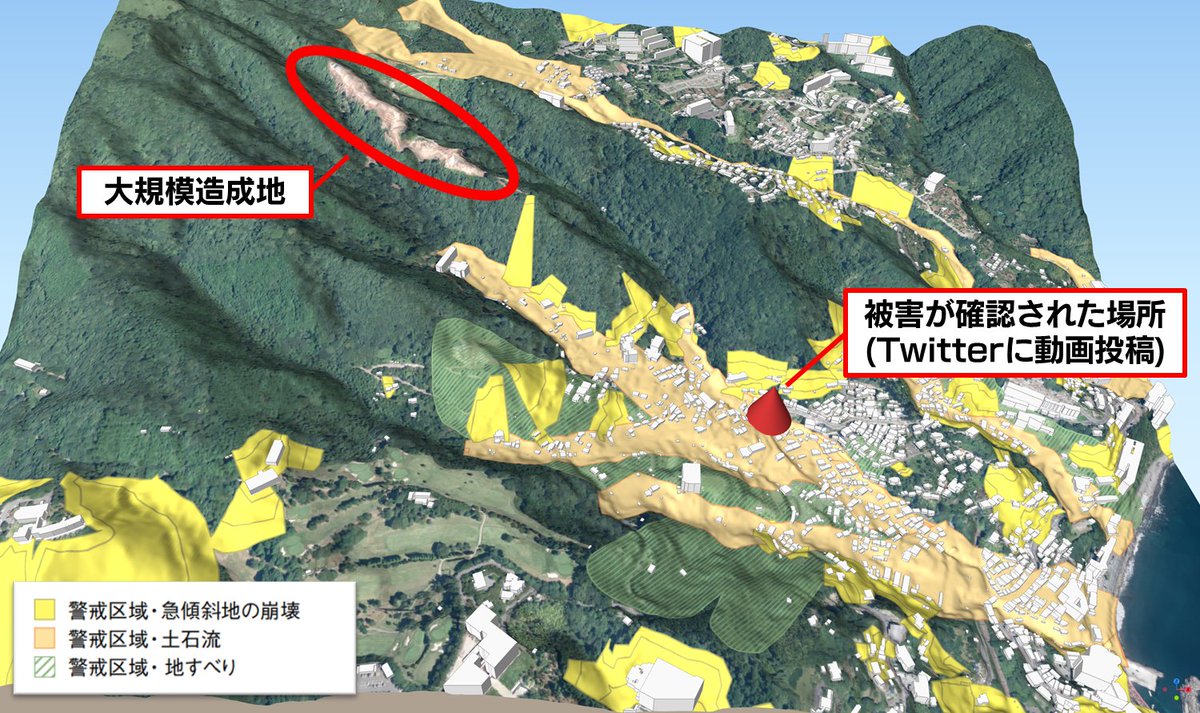

当時、熱海・沼津の山地は100年に一度の大雨に見舞われていた。

災害が起きると何か一つの原因を見出したくなるものですが、手入れされた山林すら禿山になりうるのが梅雨末期の怖いところ。

※なお、水源地へのメガソーラー建設、投資目的での乱開発には否定的な立場です。

xview.bosai.go.jp/view/index.htm…

481

482

今回、またたく間にバーチャル伊豆山が構築されたのは、有志のフットワークもさることながら、静岡県が平時から県内全域を3Dデータ化していたのが大きい。

県の担当者の発言が頼もしい。

「明日起こるかもしれない災害に備えて3次元点群データを蓄積しておく」

kensetu-bukka.or.jp/bimcim/7759/

483

国土地理院は特設ページ『令和3年(2021年)7月1日からの大雨に関する情報』を開設し、航空写真や地形断面図、土地の成り立ちに関する解説資料を次々アップしている。

昨年の九州豪雨ではSNSの投稿から浸水範囲をいち早く推定。地理院、とにかく仕事が早い。

gsi.go.jp/BOUSAI/R3_0701…

484

「全国Q地図」では空撮映像などをもとに土石流の流れた範囲をマッピングし、地図上に掲載。

流出範囲のデータは単体でも公開され、被害を受けた住宅数の推計など、多方面で活用されている。

※素晴らしいサイトでいつも愛用させて頂いてます。

maps.qchizu.xyz/#16/35.115336/…

twitter.com/Yama_Chizu/sta…

485

静岡県が撮影した土石流発生源のドローン映像を有志が解析・3Dモデル化し、そのデータを無償で公開。早速バーチャル空間上に再現された。

atami.tomap.app

PC推奨、Ctrl+マウスドラッグで回転できる。土壌のえぐれ方が凄い。

#静岡点群サポートチーム

twitter.com/takesenit/stat…

486

487

488

489

490

熱海市では去年10月からメガソーラー(1,000㎡以上)の開発に市長の同意が必要になったんだけど、伊豆山のこれは条例施行前に滑り込んだのか、はたまた事業中止で放置されているのか・・・🧐

twitter.com/dambiyori/stat…

491

熱海、人が住むような所の大半が土砂災害警戒区域なのか・・・ twitter.com/an_eternity86/…

493

494

495

496

「NVIDIA Canvas」すごいな。適当に落書きしたらAI(約500万枚を学習させたGAN)がリアルな風景を生成してくれる。Photoshopと連携して仕上げ加工もできる。

これで空想世界を描いてもいいし、昔見た思い出の景色を再現できたらきっと素敵だろうな。グラボ買うか!

nvidia.com/en-us/studio/c…

497

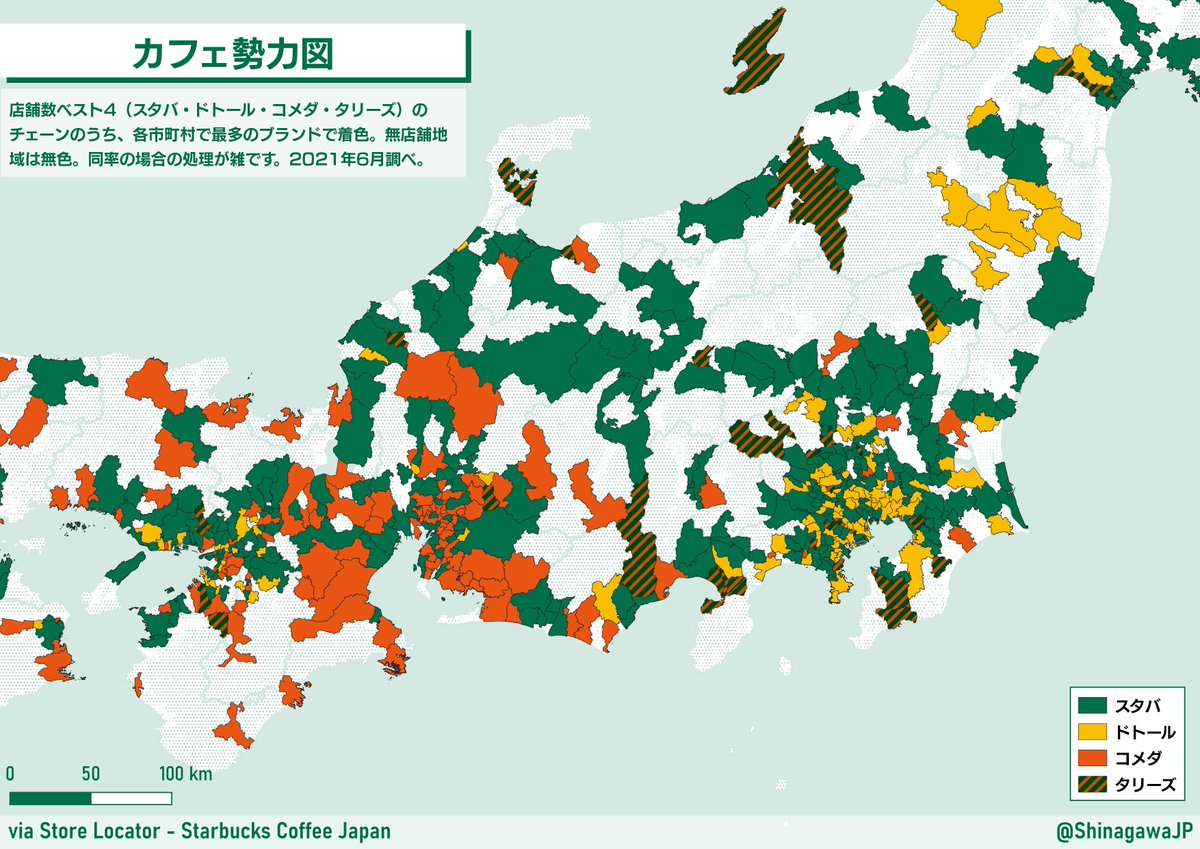

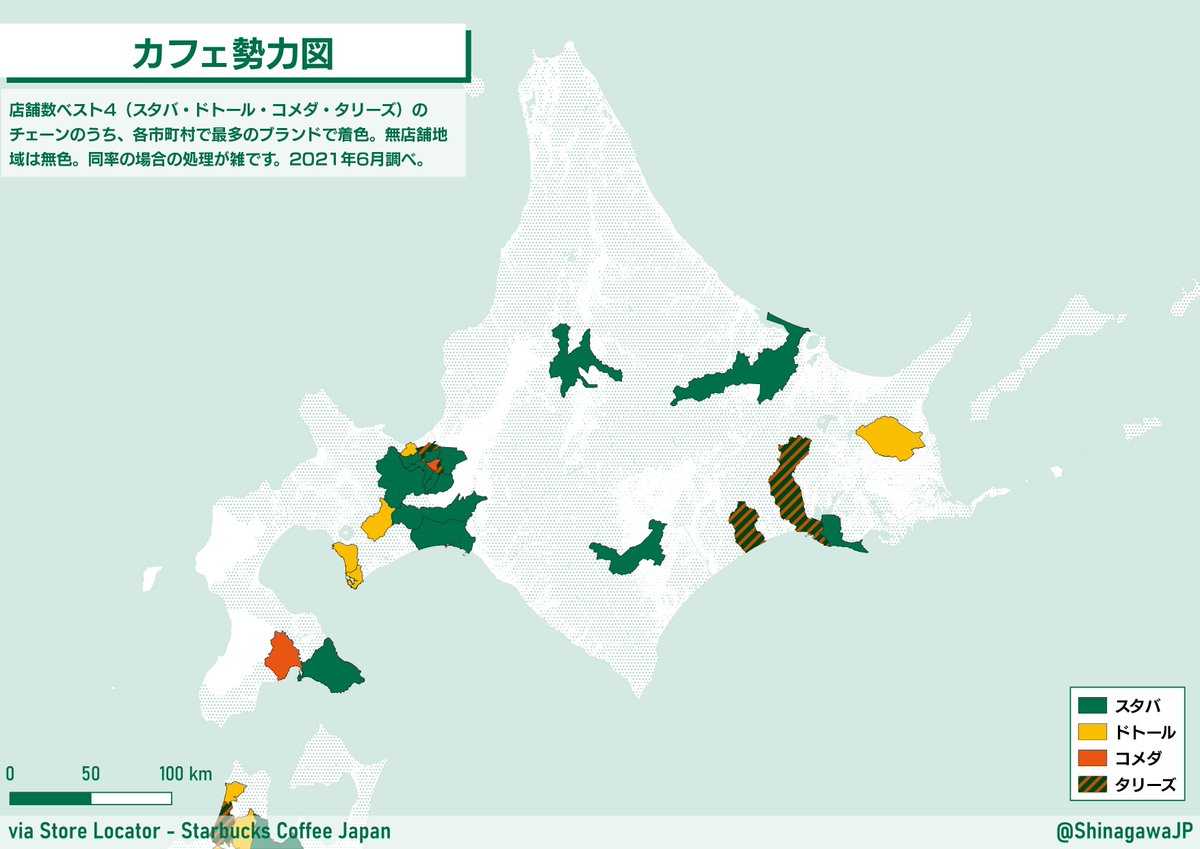

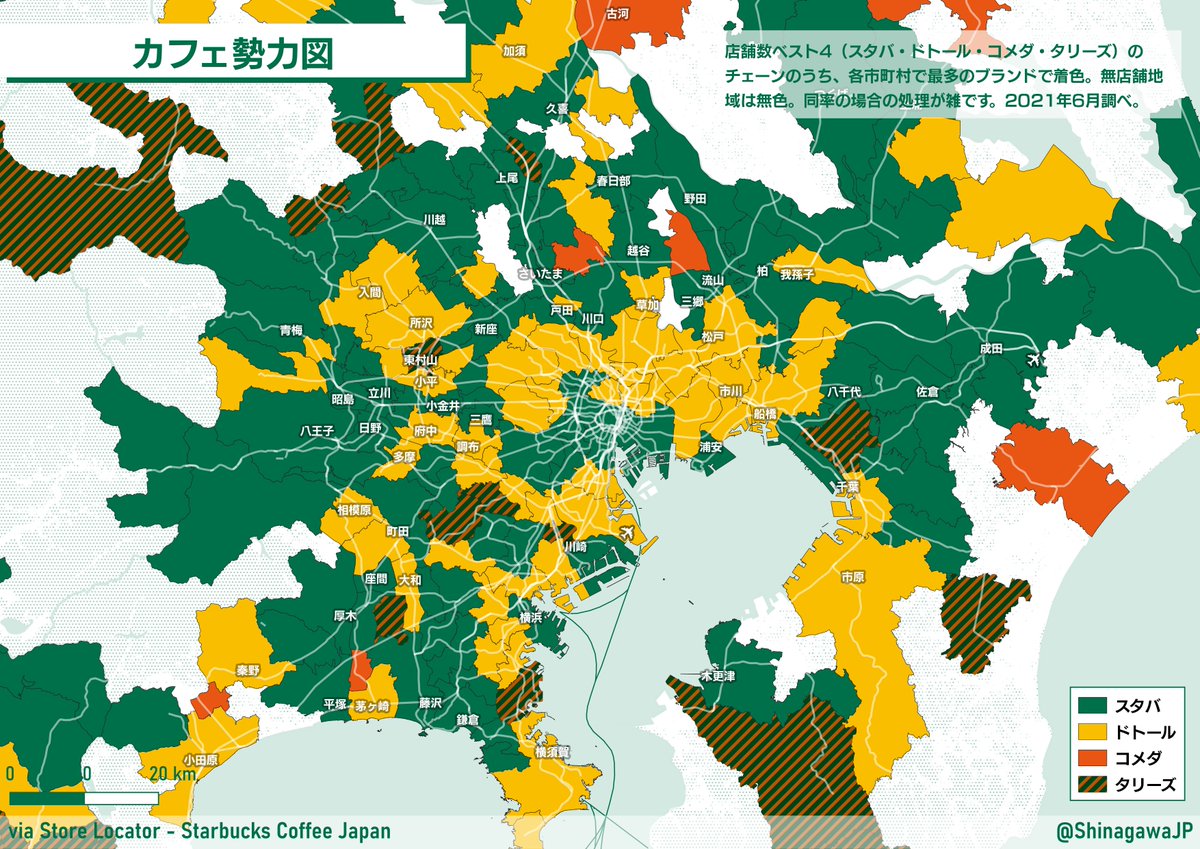

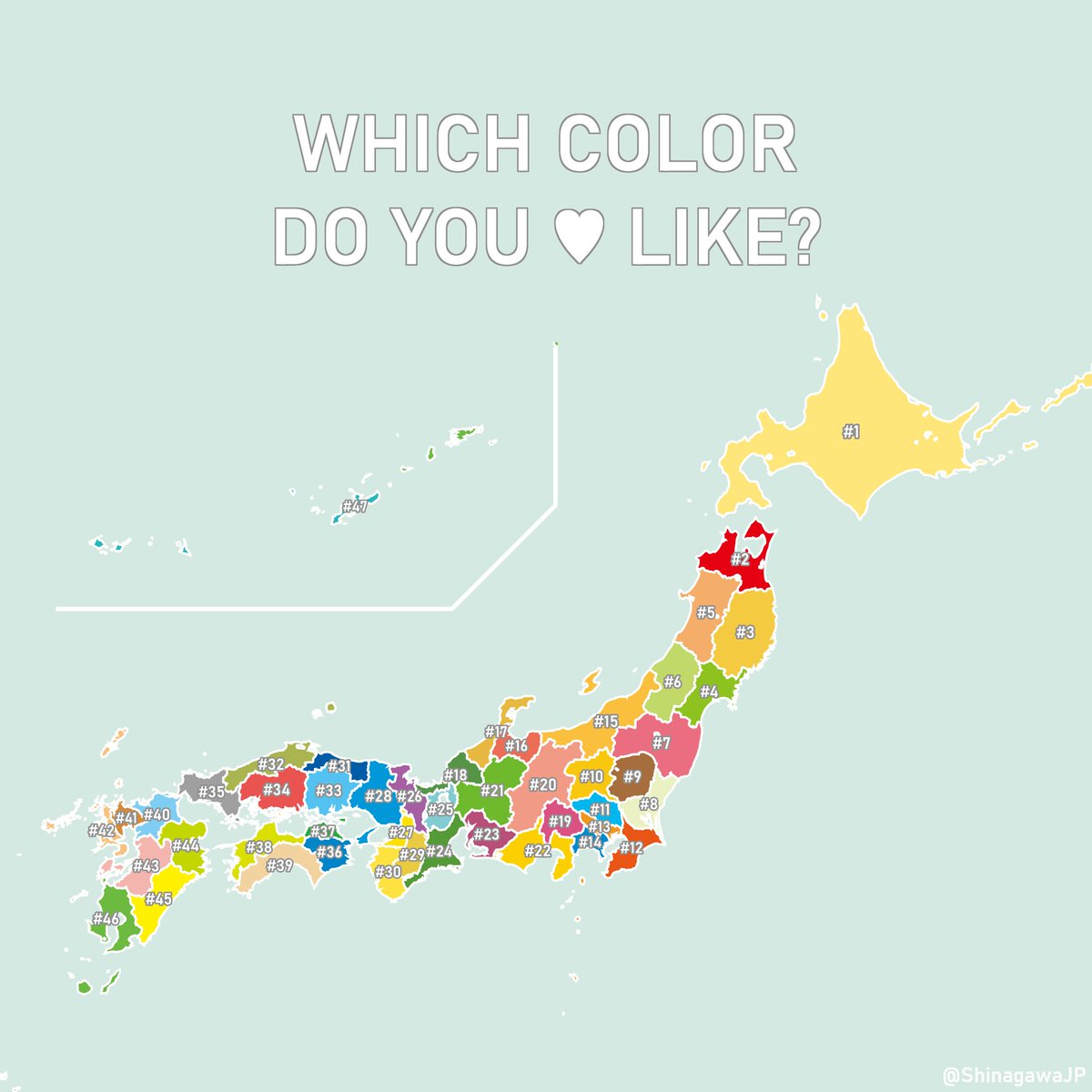

都道府県の背番号がJIS(全国地方公共団体コード)と一緒でかなりテンション上がった!

◆47 JIMOTO Frappuccino

starbucks.co.jp/cafe/jimoto_fr…

498

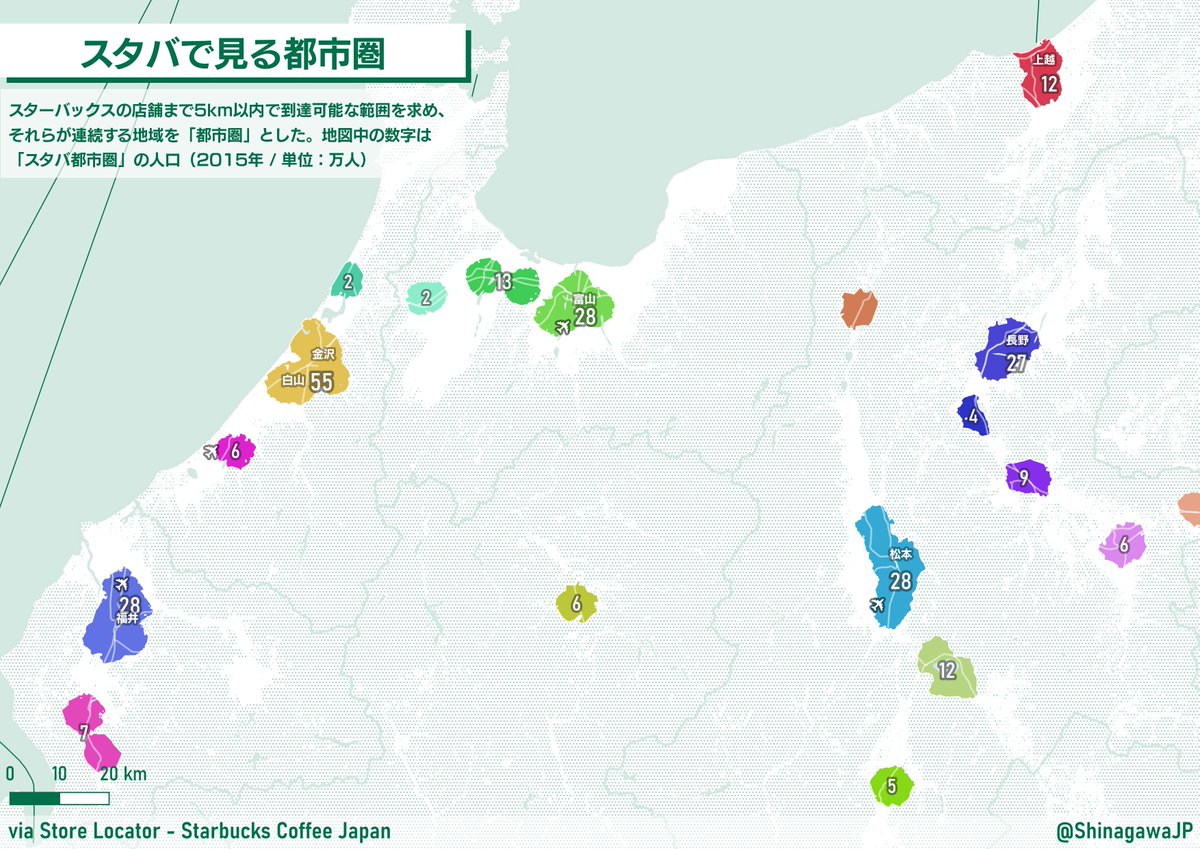

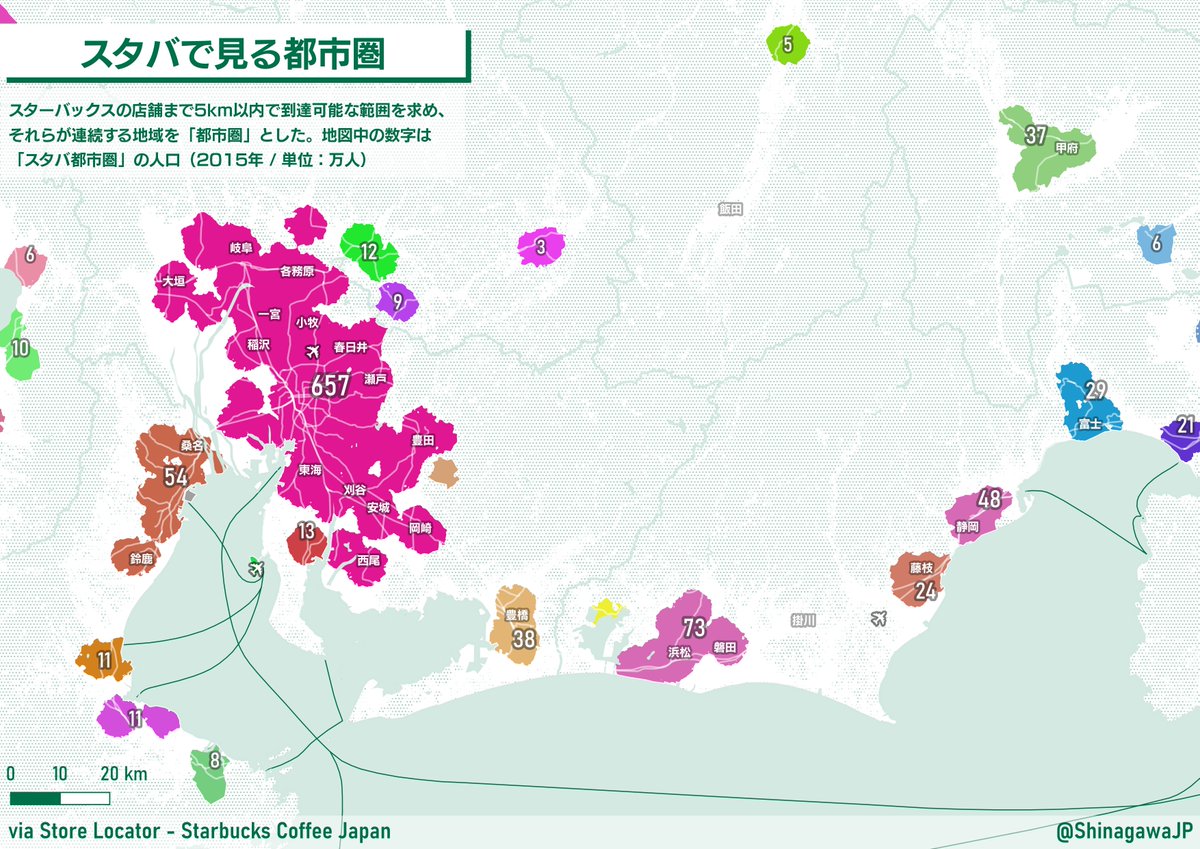

スタバGJ。ずっと悩んでた都道府県の色コードをすぱっと決めてくれた。#スターバックス

499

500