426

これも面白いな。リプライで紹介頂いた人口地図。1つの点(ドット)が50万人。

twitter.com/podoron/status…

427

428

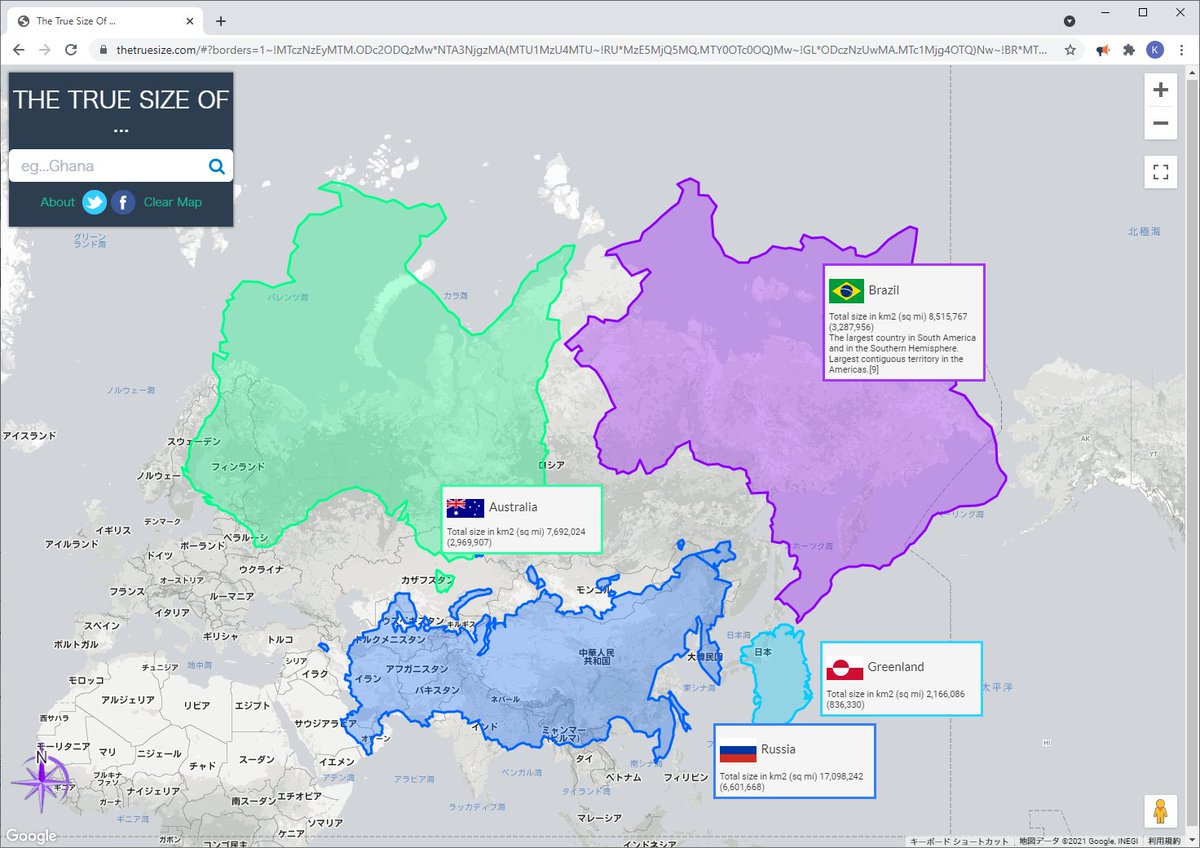

こちらのサイトも楽しい。左上に国・地域の名前を入力し、マウスや指でドラッグすると "その緯度にふさわしいサイズ" に拡大・縮小されていく。

ロシア・グリーンランドを南に、オーストラリア・ブラジルを北極圏に持って行くと脳が混乱するな・・・🧐

The True Size Of... thetruesize.com

429

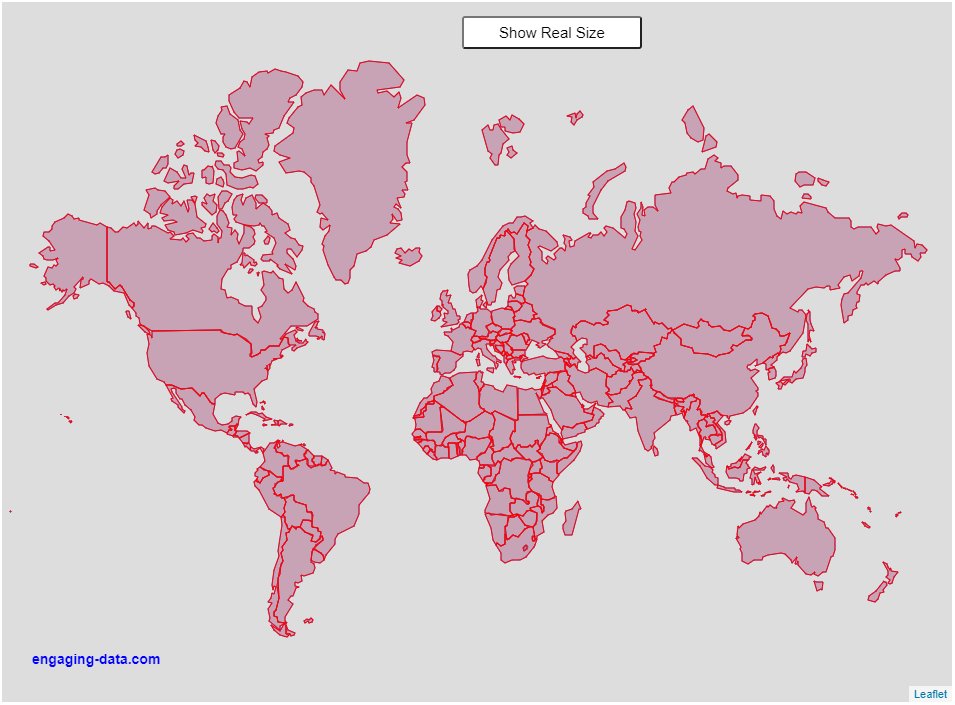

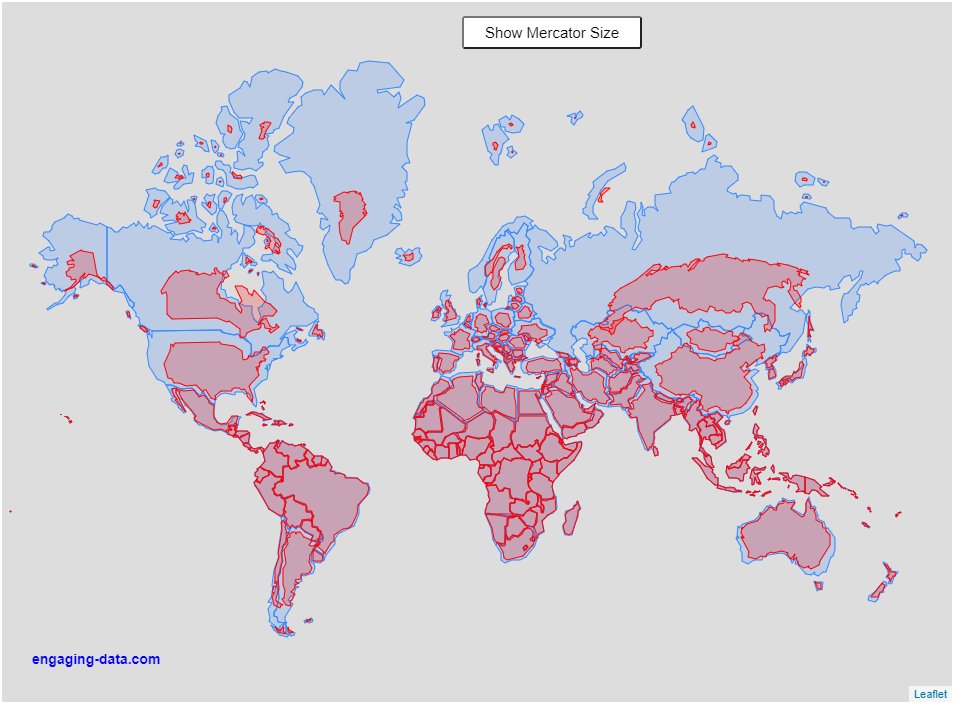

これは面白いな。メルカトル図法で描かれた世界地図を"正しい"サイズに切り替えられるサイト。Show Real Sizeをクリックすると高緯度の国々がにゅっと縮んでいく。

国ごとの縮小率も表示される。カナダ・グリーンランド・ロシアなどは半分~1/4になるようだ🧐

engaging-data.com/country-sizes-…

431

432

433

都内在住の方には、東京都建設局「浸水リスク検索サービス」の確認をお勧めします。

地図上で想定浸水深を確認可能。サービスに未掲載の河川についてもPDF形式の地図が配布されていて、河川氾濫による浸水リスクをチェックできます。

◆東京都建設局 - 浸水予想区域図

kensetsu.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/river/ch…

434

435

もうひとつ、NTT大崎ビルの凄いところが「保育園が入ってる」。

1989年, 95年, 99年には100~1000棟が浸水するなど、たびたび水害に襲われてきた目黒川下流域にあって、地震と水害に強い保育園はとても安心感がある。もちろん出入口は「中2階」に。

まさに、局舎の遊休スペース活用の好事例! twitter.com/kunukunu/statu…

439

1950年以降の「8月熱帯夜日数」の変化。寝苦しい夜が北へ、北へと広がっている。#暑い

440

@nama72438129 @tmaita77 @knakano1970 過去のデータをまとめてみました。1980年は観測史上3位の冷夏、2020年は最高気温1位、平均気温3位の猛暑でした。

暑くなってるのは事実ですが、切り取り方がちょっと雑ですね・・・10年平均はよいアイデアだと思います。

441

442

世の中のあれこれを一枚絵で説明するサイト、sketchplanationsがなかなか面白い。

添付は「海岸線のパラドックス」。海岸線は拡大すればするほど(精密に測るほど)細かい凹凸や岩・砂の影響で距離が伸びてしまい、その長さを一意に求めることができない。

sketchplanations.com/the-coastline-…

443

444

これは興味深いな。家計調査をもとに、国内主要都市の「平均的な暮らしに伴う直接・間接的なCO2排出量」を試算した研究。

1人あたりの排出量は地方>大都市。自家用車の普及率が効いている模様。

"何をどうすればいくら減るか"も分かるけど、ガッツリ削るのは難しそう。

cger.nies.go.jp/publications/r…

445

現代浮世絵師・山口晃氏が"再現"した日本の街並み。拡大すればするほど東京の日常(暮らし、交通、ビジネスや商業)のあれやこれやが見えてきて無限に楽しい。

1. 東京圖 広尾 六本木

2. 東京圖 広尾 六本木

3. 九州鐵道驛中驛外圖

4. 成田国際空港 南ウィング盛況の圖 twitter.com/UrbanFoxxxx/st…

446

マック、今日の営業再開は25店舗だった模様。明らかに加速している。

それにしても、クルーの陽性報告→保健所への連絡・消毒→営業再開をルーチンワークのごとく処理できるあたり、マックのオペレーション能力は素晴らしいな👏

mcdonalds.co.jp/company/news/2…

447

448

449

450

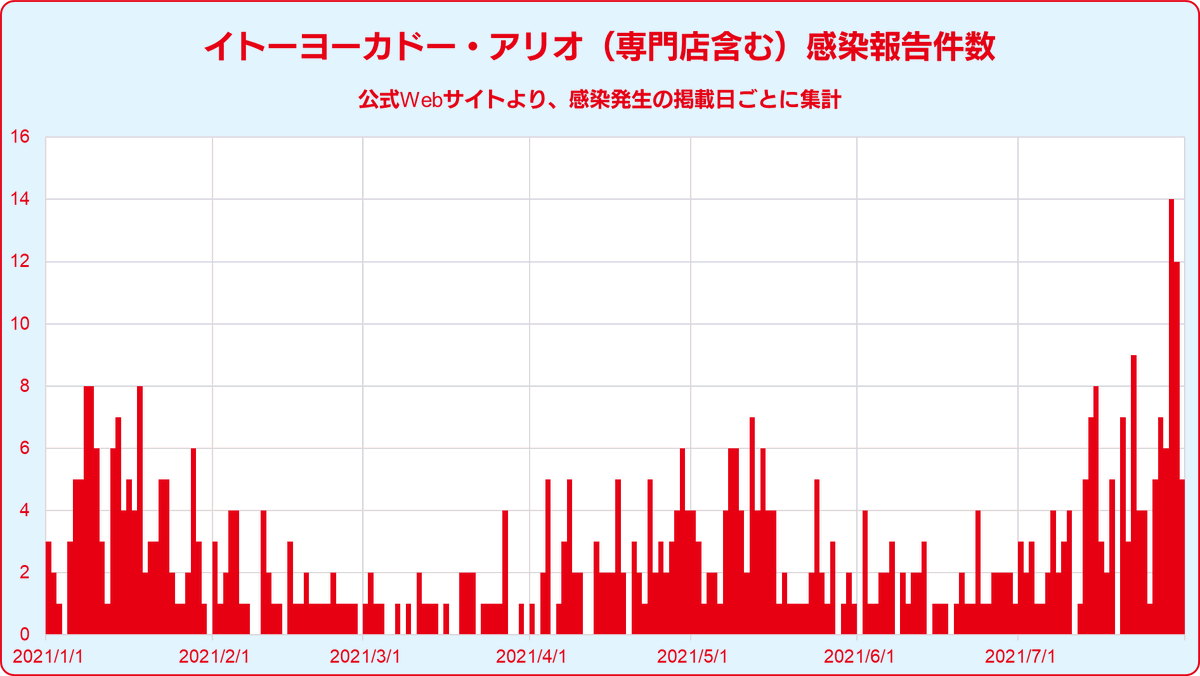

マクドナルドとスターバックスの感染報告数(臨時休業 or 陽性者発生のお知らせ)を集計してみた。

どちらも第3波・第4波・第5波に山ができているけど、特にこの1週間の増え方は尋常でない。

従業員もエプロンを脱いだら一般市民。デルタ株の強さ、市中感染の勢いがよく分かる。 twitter.com/ShinagawaJP/st…