302

「若者の低身長化」「今の若者はおじさんより小さい」という記事、違和感を覚えたので元の統計にあたってみた。

①高校生の身長は横ばい(低身長化していない)

②「おじさんより小さい」は誤差の範囲

③「21歳の平均は168.7cm」→サンプル数が少なく誤差が大きい

news.yahoo.co.jp/byline/arakawa…

303

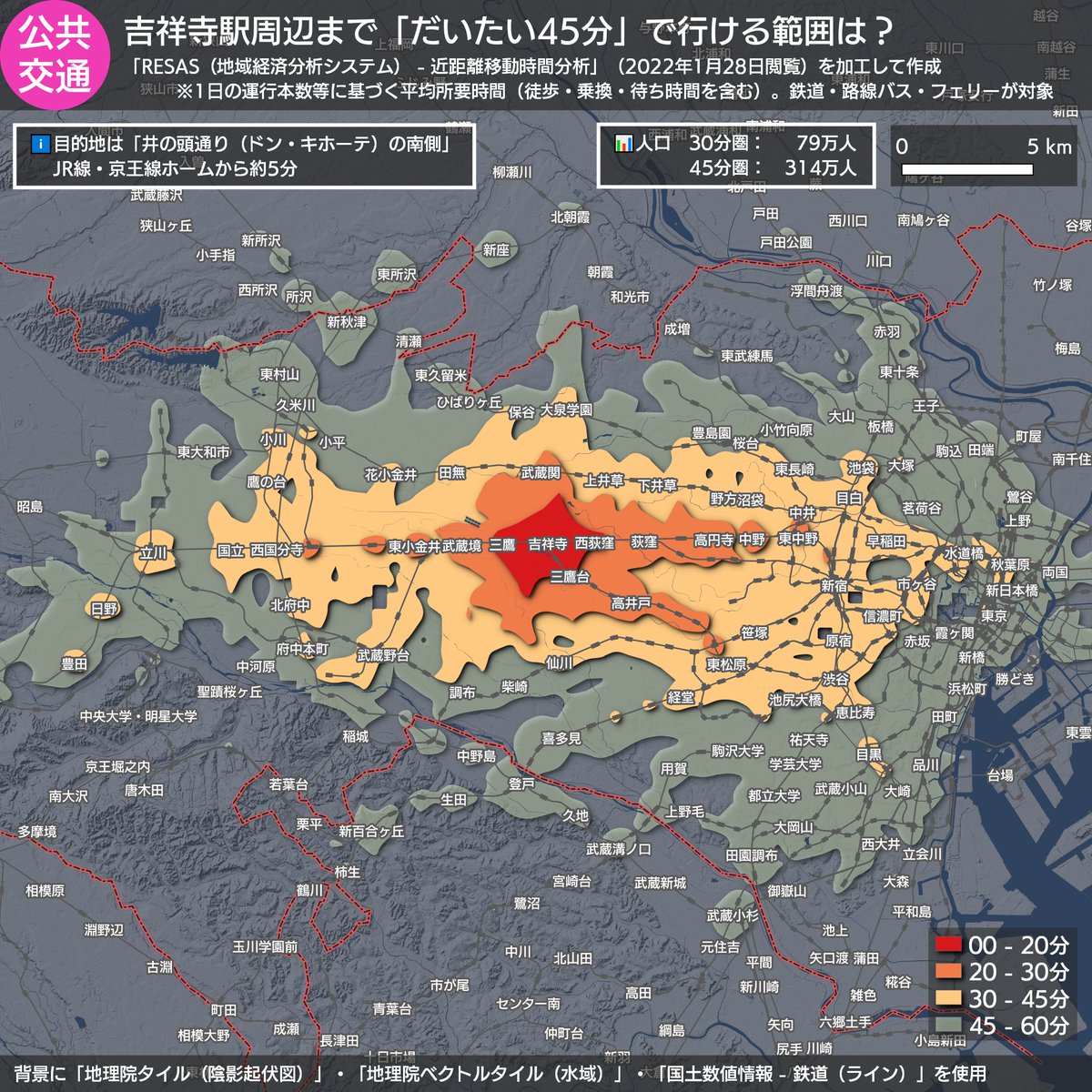

【番外編】なるほど!と思って描きました。山手線沿いの6つの街のうち「45分で行ける街の数」を示した地図。(💡接続が良ければ30分ぐらい)

個人的には2~3個(西側1、東側1~2)カバーできれば満足かな。上野が行動圏に入ってくると土日の楽しみが増えそう。

twitter.com/plsetsuna/stat…

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

@Try_cursus コメントありがとうございます。陽性者確認→休業・消毒→情報開示を淡々とこなしていて、市中感染のバロメーターとして紹介するのが申し訳ないぐらい、衛生管理がしっかり機能してるのを感じます。

316

317

318

昨年の夏以降、マクドナルドで感染報告(臨時休業 or 消毒対応)があった店を光らせてみた。

第5波は首都圏でくすぶり始め、7月後半に全国に飛び火したようだ。都市圏の中での広がりや、隣の地域への重心移動も興味深い。

そして年末からは破竹の勢い。オミクロン株の足の速さがよく分かる。

319

320

321

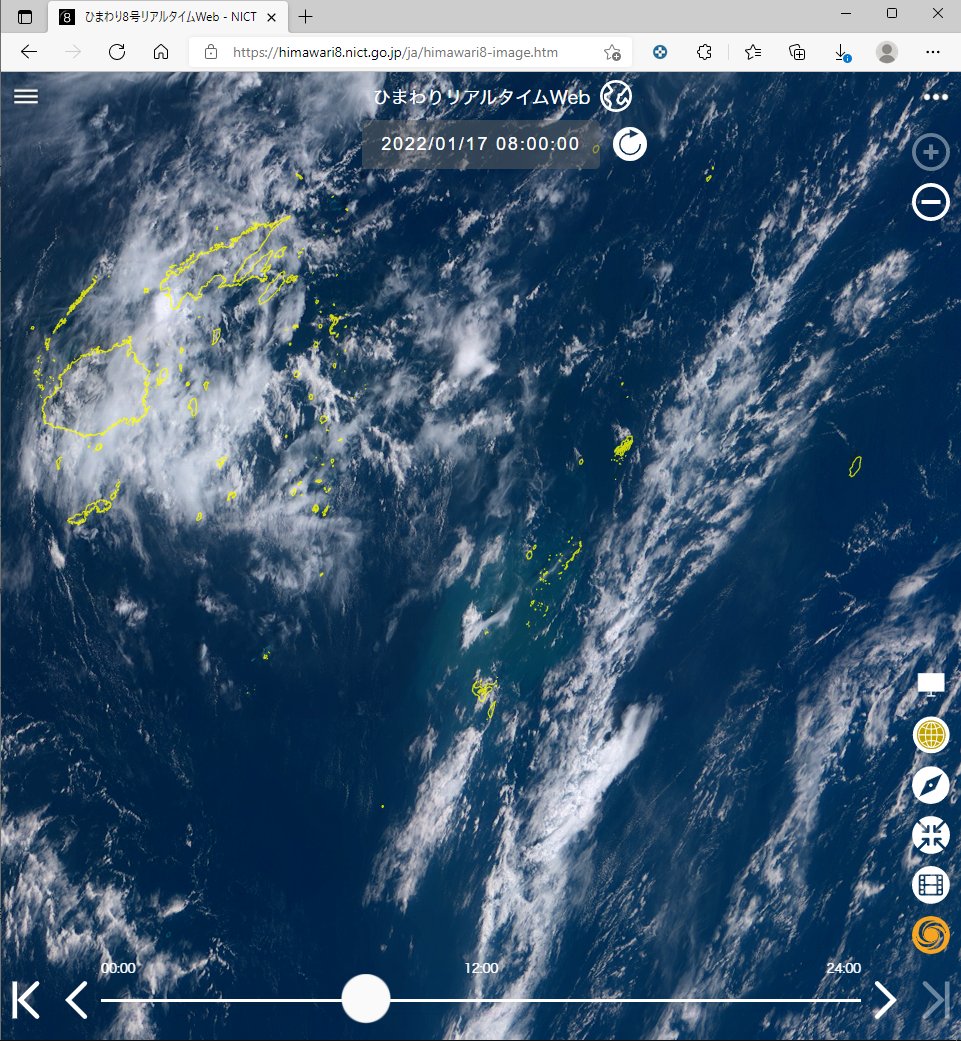

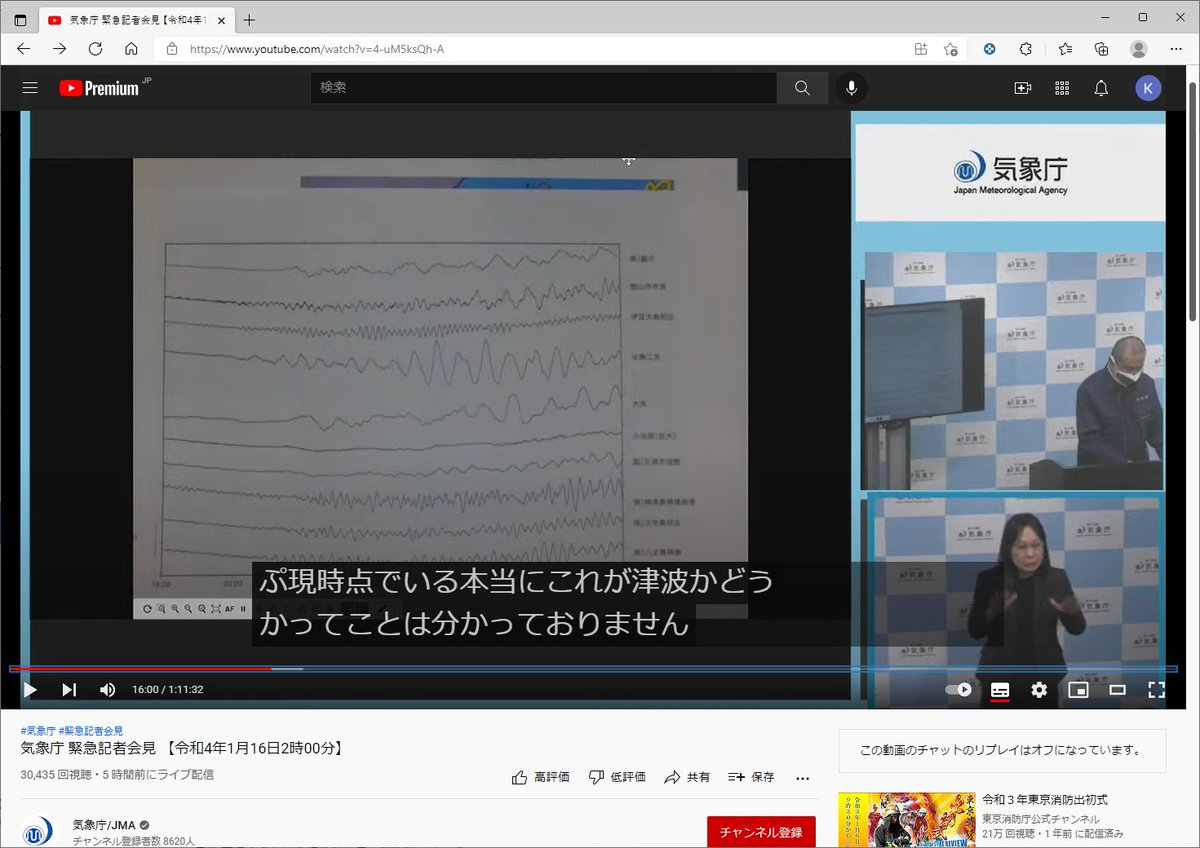

噴火による圧力波(と思われる現象)で船がひっくり返るほどの潮位変化が起きたのは、日本の近代観測史上初めて。

幸い、気象庁には津波警報・注意報の妥当性を事後検証する仕組みがあるので、今回の件を学びに、制度や運用が整えられていくものと思われます。

data.jma.go.jp/svd/eqev/data/…

322

記者会見で「なぜ判断が遅れたのか?」と問い詰められてたけど、むしろ逆で、潮位変化の原因(津波 or 気圧変化による副振動)が分からない中、最大限の防災対応を行ったことになる。

もし普通の高潮注意報だったら、避難どころか自分の船を見に行く人もいたのでは。

🔗youtube.com/watch?v=4-uM5k…

323

気象庁GJだな。

・大地震が起きていないが、「潮位変動の可能性あり」として遠地地震に関する情報を発表

・大地震が起きていないが、「地震用」の津波警報の仕組みを使って防災対応を呼び掛ける

火山津波という稀な事象に対して、かなり柔軟に対応したと思う。中の人の苦労がしのばれる・・・ twitter.com/livedoornews/s…

324

325

トンガ・フィジー大丈夫かな?13時頃(日本時間)に活火山 Hunga Tonga Hunga Ha'apai が大噴火を起こし、周囲の島々に津波が到達してる。RT元の動画はトンガの市街地で撮影されたもの。

ひまわり8号の画像でも直径400km程度の噴煙が確認できる。 twitter.com/sakakimoana/st…