1262

DMMブックスさんで『名画・名彫刻の美術解剖学』の電子版の半額+15%ポイント還元セールやっています。5/12までです。どうぞよろしくお願いします。

book.dmm.com/product/411854…

1266

1268

1271

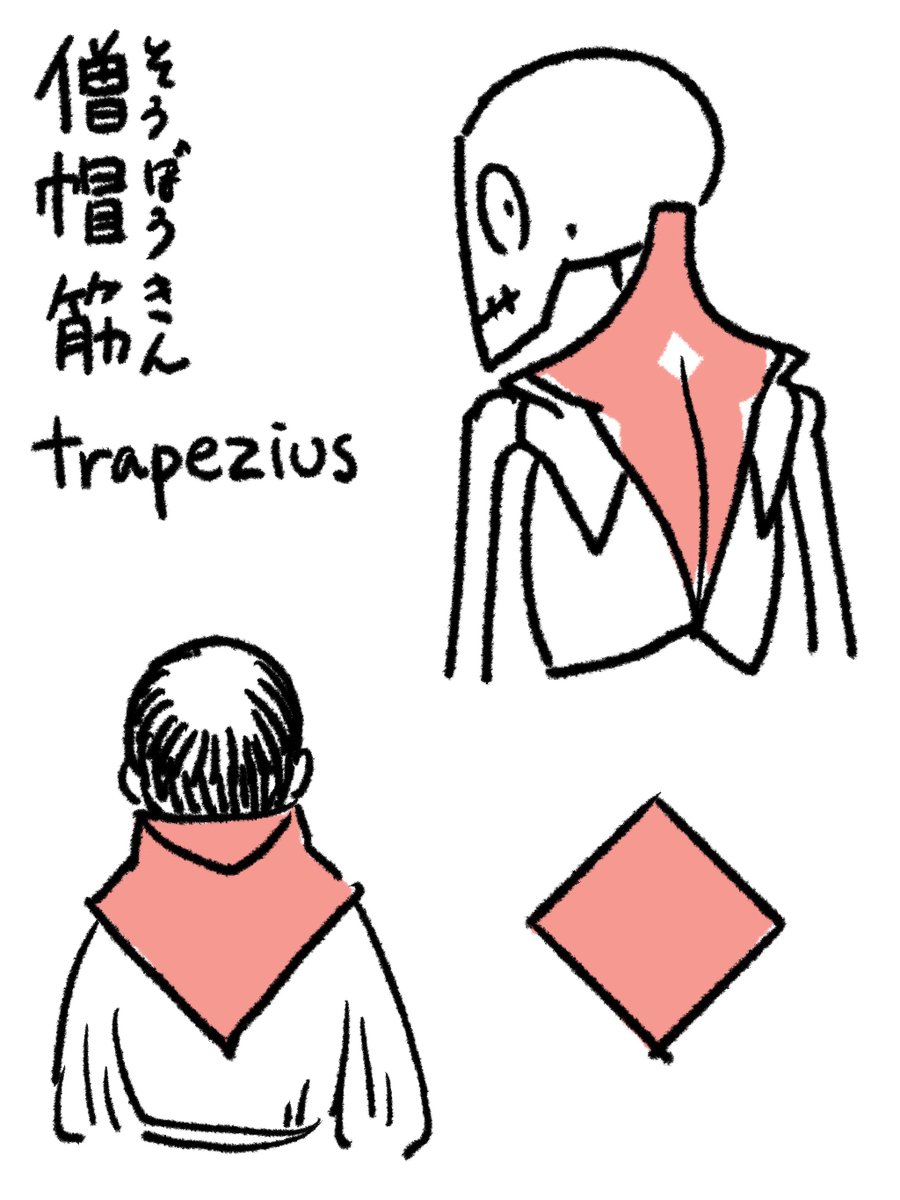

筋肉を手短に勉強したいクリエイターの方々は、輪郭に影響している筋肉を辿ってみると良いです。5, 6種で結構な範囲をカバーできます。 twitter.com/kato_anatomy/s…