983

987

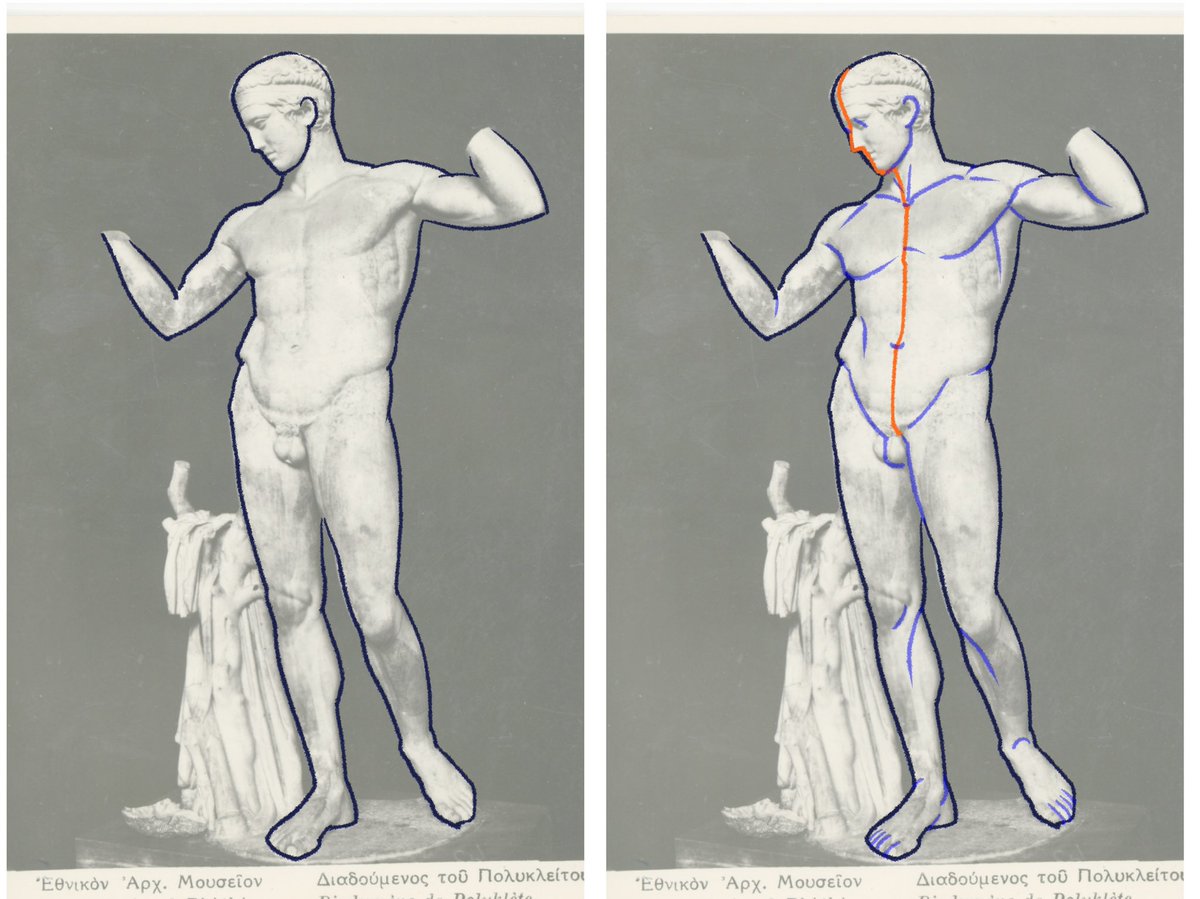

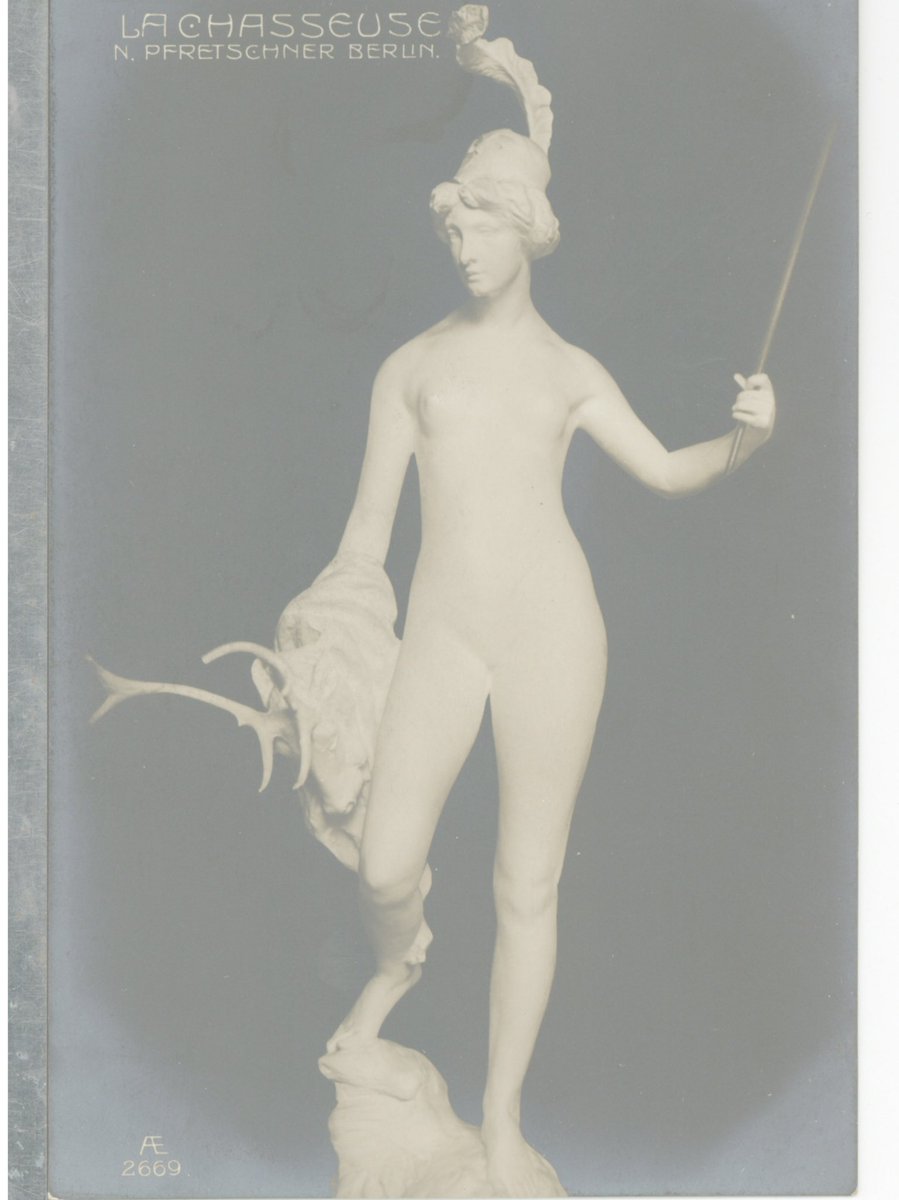

現場で必要な知識をまとめたもので有名なのはカプコンさんの「あやしい美術解剖図」。書籍だと『HOW TO MAKE CAPCOM FIGHTING CHARACTERS』に収録されている。

game.capcom.com/cfn/sfv/column…

991

来週月曜の歴史講座の第3回は現代編。現行で入手出来る美術解剖学の本がどういう位置付けで編集されているかも紹介します。

asahiculture.jp/course/tachika…

992

指先に近づくと個人差大きくなるけど、おおよそこんな感じです。 twitter.com/utatanenap/sta…

996

1000