51

子どもの頃、親と喧嘩して晩飯を食べずに部屋にこもったりしたときに、父は晩飯抜きや!言うてたけど母は必ず「ご飯は食べて」と取って置いてくれていた。当時は、父は厳しくして母親は心配するものかくらいで思ってたけど、どれだけ聞き分け悪くてもその権利は侵されないという人権の話だったんだな。

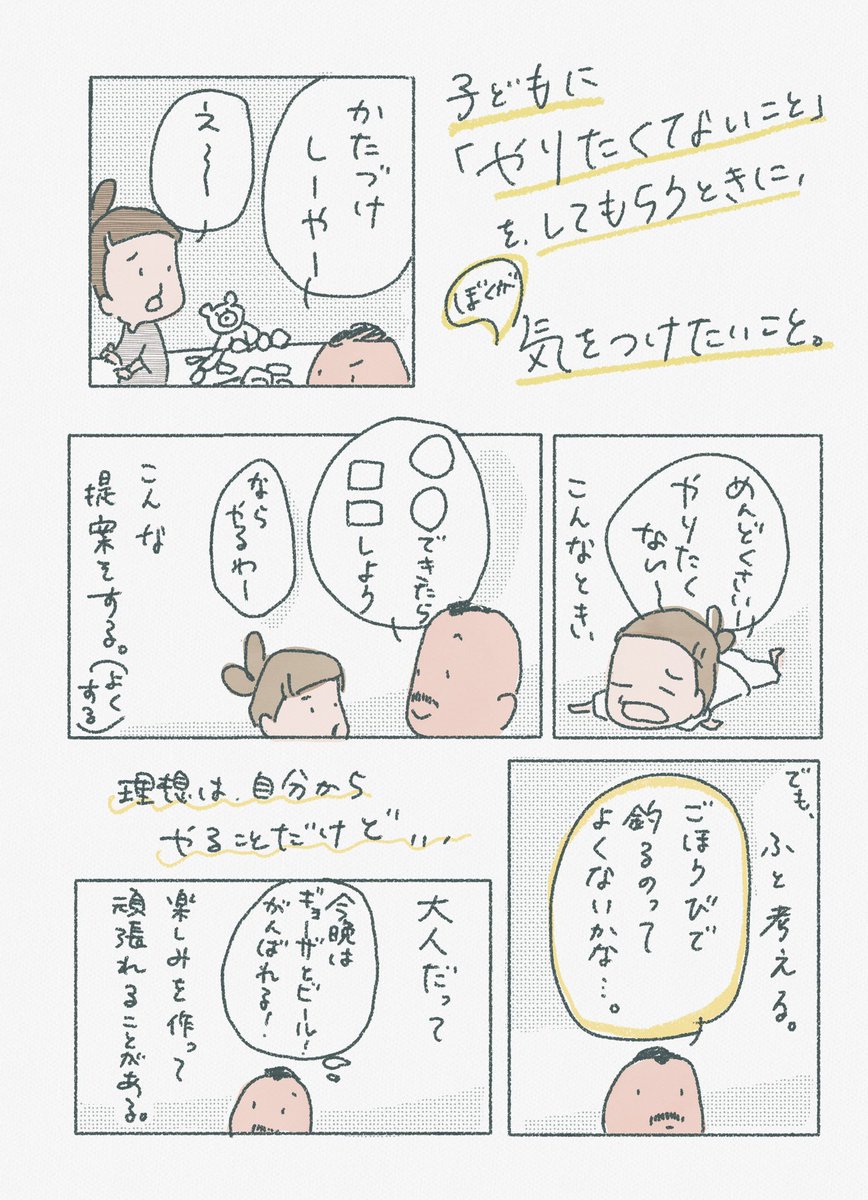

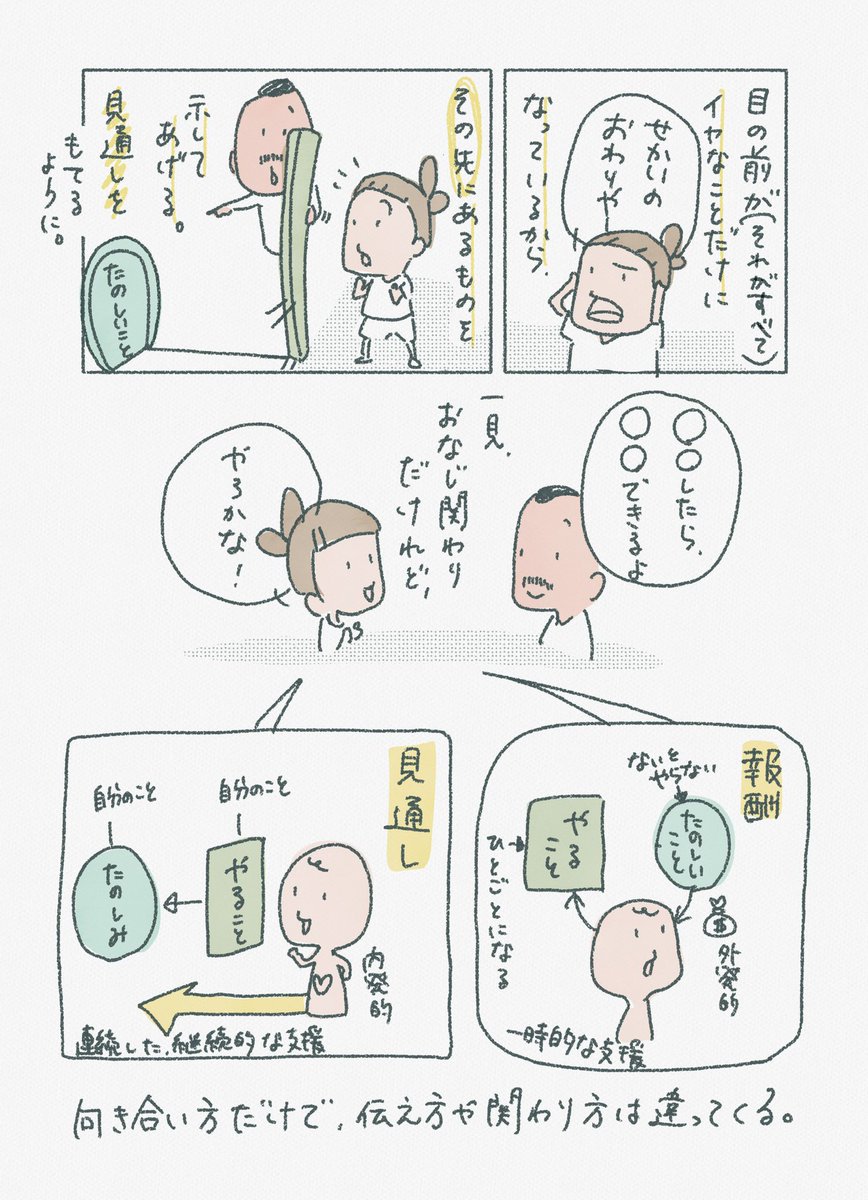

52

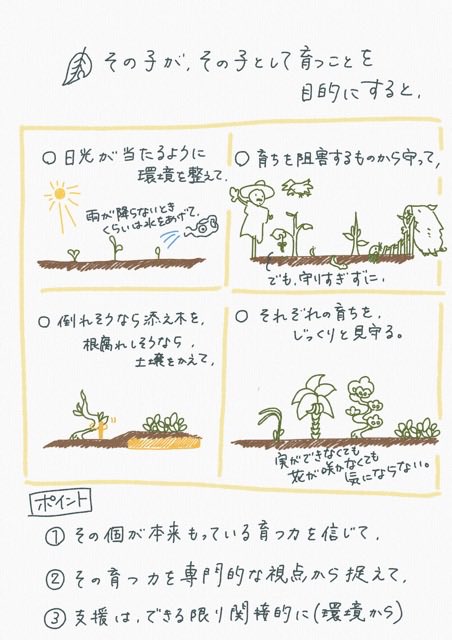

頑張れない子がいた時に、努力が足りない忍耐力がないってその子のせいにする前に、そもそも無理してでも頑張らなきゃいけないことなのかは考えたい。そしてそれは、環境を変えたりやり方を変えたらできることなんじゃないかってことも。我慢させたりや努力させたいだけなら、それを教育とは言えない。

53

自分の「気にくわない」という感情に気づけるようにする。努力しない子、泣き虫な子、理屈っぽい子、怠け者の子、意地悪な子、そんな子を見て「あなたのために」とかもっともらしい理由をつけて指導しそうになるけれど、立ち止まってみると、ただ自分が気に食わないだけってことが多くてヒヤッとする。

54

子どもが怒鳴ってきた時に冷静に淡々と「怒鳴ったからって言うことは聞かないよ」と答えたことがある。その子はキョトンとして怒鳴るのをやめた。なぜ僕は子どもに怒ってしまうのだろうって考えたら同じで、最終的には言うことを聞かせられると思っていたからなんだ。それに気づいて怒るのが減ったな。

55

怒鳴る子への対応の仕方ではなく、自分が子どもに怒ることについて振り返るきっかけになったっていう意図のツイートです。相手をコントロールできると思っているんじゃないかと気づいたことで、子どもや相手に対して怒るのが減ったという話です。分かりにくい文章になっていてすみません。

59

連載コラム第14回が公開されました。

自分はダメだなあと感じる日々の中で、そんな自分だからこそ書けることを書いてみました。

grapee.jp/976271

60

「愛情不足」なんて言葉は無視していい。測ることもできない曖昧なもので一方的な価値観を押し付けて責める言葉だよ。子育てに必要なのは行動だよ。叩かないとか、病気になったら病院に連れて行くとか。もし仮に愛着に課題があるとしても支援者はそんな言葉は使わない。誰かのせいにして解決はしない。

62

「子どもがかわいい」と思うことは大人の自由だけれど、「子どもはかわいいものだ」と決めつけることは大人のエゴなんだろうな。「ただそこに子どもがいて、それを勝手にかわいいと思っている」くらいがちょうどいいんだろうなって思う。かわいいと思えなくてもちゃんと守れることの方が大事だもんね。

63

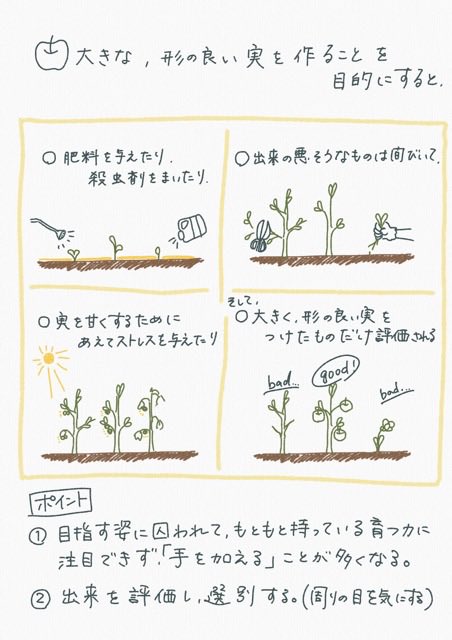

子どもの成長を大人の成果にして、失敗をその子の質のせいにしていないかな。うまくいったら自分の手柄にして、ミスしたらその職員の能力不足にしていないかな。その子の育ちをその子のもの。うまくいかないときは環境を見直す機会に。そうして誰にも気付かれず頑張れている自分をこっそり褒めてやる。

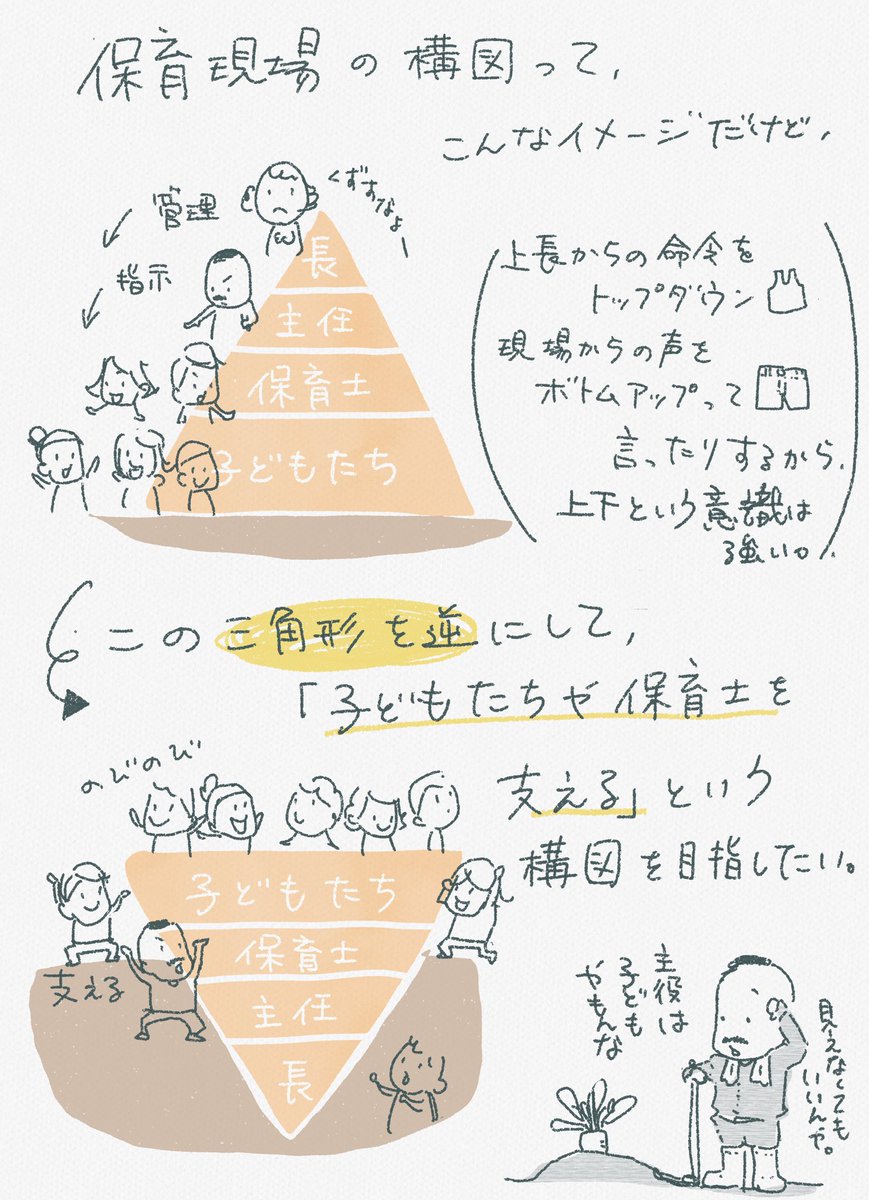

64

職員を休職や退職に追いやった当人を庇いその環境を野放しにして、潰れていく人たちをあっさり切り捨てるような現状を許していいのかな。弱かったとか合わなかったとか潰れた方のせいにして同じことを繰り返すのかな。それが保育や教育の業界でまかり通っていることが何より情けないし悔しいし悲しい。

65

怒っても懐いてきてくれるのを、思いが伝わっているとか関係性ができているなどと思わないように。怒った後に過度にコミュニケーションを求めてくる子は特に、怖くて機嫌を取りに来ているのだということを理解しておかないといけない。間違っても、怒るけど人望があるなんて勘違いしないようにしたい。

68

「保育は理論じゃなく、情でやるものでしょう?」と何度も僕を非難していた上司が、最終的に「私は情でここまでやってあげたのに、応えてくれないあなた達にもう情はない」と言って見放されて、「それです!」ってなったことがあった。情でやるってことは、気に食わなくなったら排除するってことだよ。

69

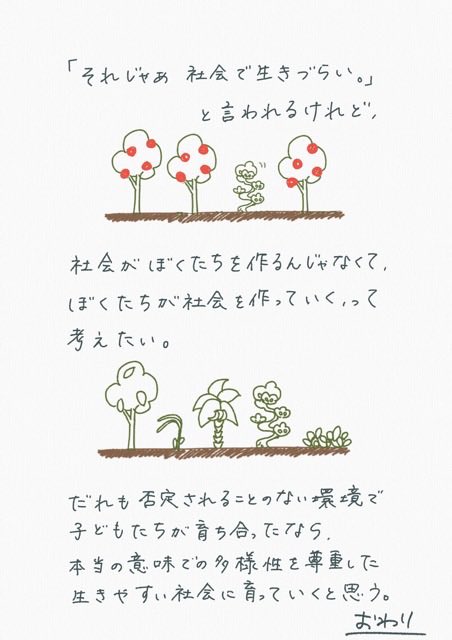

かわいいから守ってあげたいと思うことは生物学的にも自然なことなんだろうけれど、保育や教育の現場で必要なのは「可愛げがなくても守られること」だよ。愛や情があることはいい事だけれど、それを行動原理にしてしまうと守られないから、大事なものを守るために知識や理論や人権意識が必要なんだよ。

70

誰かに何か言いたくなった時には、だいたいが批判だろうから、いったん止めて、自分の正しいと思う考えをぶつけるのではなくて、相手のしんどさを解消するために何ができるのかを一緒に考えるようにイメージを作る。アドバイスが価値観の押し付けではなく、新しい視点の発見やアイディアとなるように。

71

同僚が「大人が二人いる時にどちらも叱り役にならないようにしたい」という話をしていて、寄り添う人がいないのは子どもにとって辛いから大事な視点だなあって聞いていたら、最後に「できるなら誰も怒らないのがいいんですけどね」って言ってて、シンプルだけど見落としがちで大切なことだなと思った。

72

精神的に辛くなって辞める人がいた時に「その人が病んだから辞めた」って言うけど、違うよね。「病むような環境で、それが改善されないから辞める」んだよ。不登校の問題もそうだよ。問題から目を逸らしてその人のせいにしているから、いつまでも変わらないんだよ。環境が変わらなきゃいけないんだよ。

73

ミスをした時に自分の代わりに謝ってくれるのがいい上司だと思ってしまうけれど、それは「あなたのミス」を代わりに謝っているだけで、いい上司に見えるだけだよ。本当にいい上司は、小さなミスも個人のせいにせずに、組織の仕組みの課題と捉えて解決していく人だよ。どうか追い詰められないでほしい。

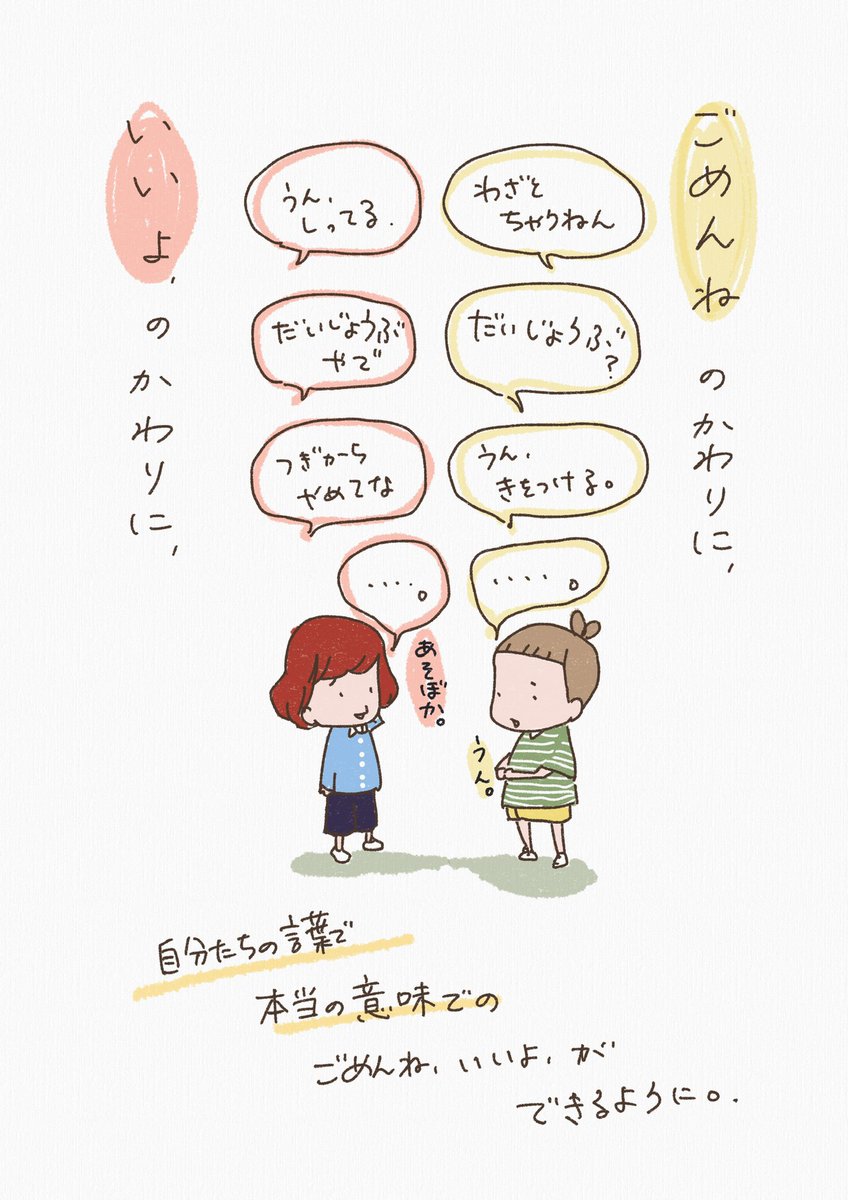

74

問題行動が無くならない時には、「二度と許さない」にせずに「少しずつ減らす」を意識してみる。二度としないようにしようとすると、監視の目になるし失敗のたびに責め続けることになる。少しずつ減らそうという気持ちで向き合うと、失敗の前に制御できるよう様に見守れるし、できたら共に喜び合える。

75

子どもが幸せに過ごせるようにっていう気持ちとあわせて、子どもの幸せを奪わないようにって気持ちも持てたらいいなと思う。その子のためになにかするというよりかは、ぼくには見えないその子の大切な何かを壊さないように気をつけていたい。「与えるより奪わない」を意識すると見え方が変わってくる。