26

褒めるっていうのは、下手なのに上手だと言うことではなくて、かと言って上手になるまで褒めないということでもなくて、例えば練習中に「ナイスパス!」って声かけるように、おだてたり誇張したりせずに小さいナイスに気づいてそれをそのまま伝えていくこと。誰でもできるけど意識しないと難しいこと。

27

頑張りたいけど頑張れないという状態があるのを知っておくことは大事だな、人に対しても自分にとっても。頑張れないのを責めないように。頑張らなきゃって思えば思うほど空回りして悪循環になるから、まずは頑張れないのを認めてあげる。それでよしとする。そうやって頑張れない自分に言い聞かせてる。

29

子どもと目線を合わせるとかまず子どもの話を聞くとかっていうのは、信用を勝ち取って子どもに言うことを聞いてもらうためにするわけじゃないよ。相手を思い通りに動かすためのテクニックではなく、ただ人として敬意を払うということ。それを根底に置いていないと色んなことを間違ってしまうと思うの。

30

相手を支配するために有効なのって無力感を与えることなんだろうな。たとえ呆れや諦めであっても、自分の力ではどうにもできないと思わせたら支配できる。そしてそれをする側だけでなくされる側さえも忠誠心や帰属意識と思い込んで納得している。そんな中で声をあげるものは、どちら側からも嫌われる。

31

子どもが作ったものがどれだけ不恰好でも手を加えたり修正したりはしないようにしている。ましてやふざけてイジったり壊したりは絶対にしない。僕なら自分を否定されたように感じて傷つくし大切にされていないと感じてしまう。大袈裟かもしれないけれど、その子の作ったものはその子自身だと思ってる。

32

僕は誰かの間違いを見て、許せないというより、ヒヤッとする。自分が間違いを犯さないとどうして言えるだろう。気づいていないだけで、どこかで間違えているかもしれない。批判をすることがいけないということではなく、自分が間違いを犯していないのはたまたまなのだという意識は必要だと思うって話。

33

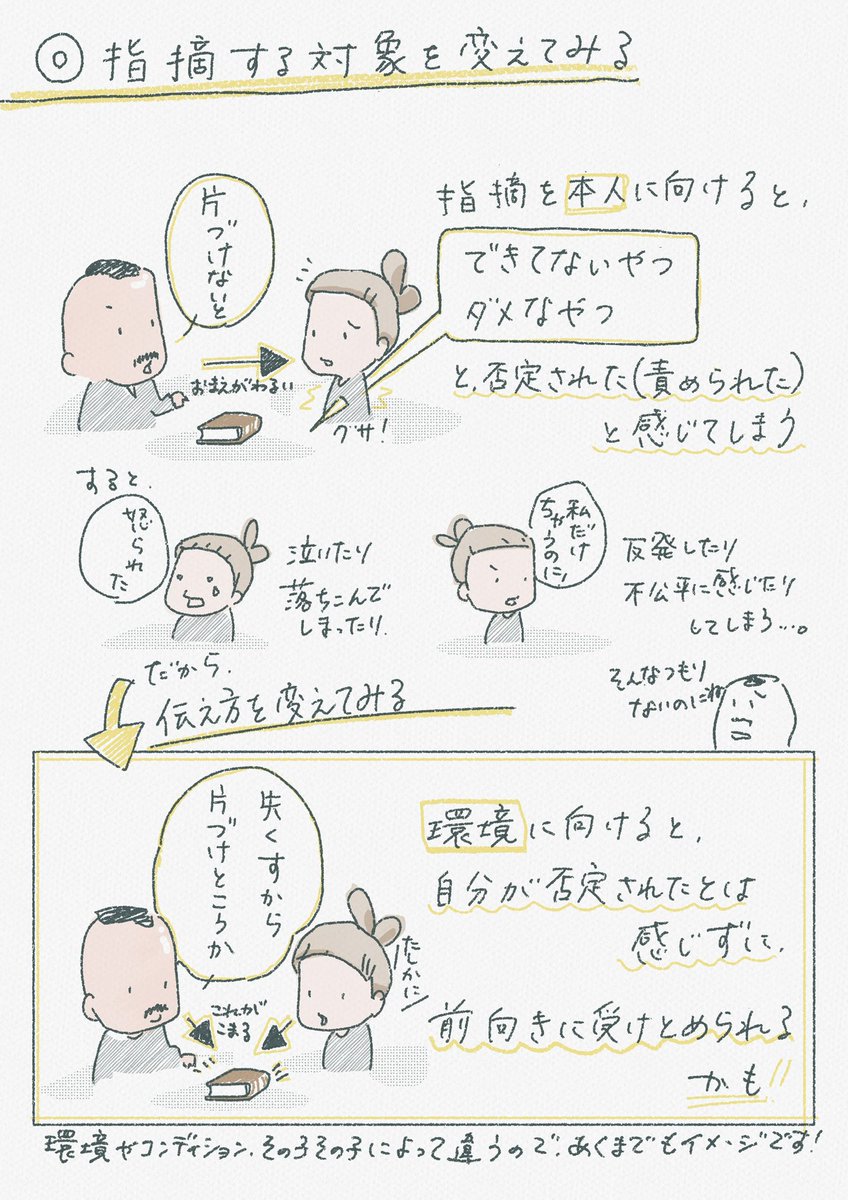

その子の悪いところを治すためにどんな指導や教育が必要か。と考えてしまうのを、その子自身が抱えるしんどさをどんな支援や関わりで解消できるか。という視点に変えてみる。大人から見た子どもの許せない姿ではなく、その子が困っていることに焦点を当てると、同じ場面でも全く捉え方が変わってくる。

34

否定語→肯定語にすることが基本とされているけど、そうとも言えないよなあと最近は思っている。例えば「走るな→歩こう」の場合、走ったらダメな場所は走ったらダメなだけで歩かなければならないわけでないんだよね。だから、正しくは「走ったら危ないから走らない方法で移動しよう」だ。で「具体的に

35

「ごめんね」「いいよ」があるのなら、「ごめんね」「いやよ」もあっていい。許せない気持ちも自分の大事な気持ちだから、無理に許さなくてもいい。いい子でいるために自分の気持ちを否定することにならないように。その上で、返せるなら分かったよでももうしないでねでもいいから返せたらいいねって。

36

僕が子どもに謝るときも、「僕がただ謝りたいだけだから、許さなくてもいいからね、聞いてくれてありがとう」と謝罪に言い添える。それは誠実さアピールとかではなくて、「謝られたら許さなければならない」と思っている相手に謝るのなら、自分が許されるための儀式にしてはいけないと思っているから。

37

例えば、殴られたことのある人が結果的に人の痛みが分かる優しい人になったとして、だからと言って「優しいひとになるために殴りますね」っていうのは暴論だよね。教育という言葉を使って子どもに辛い思いやしんどい思いをさせることを、同じような理論で正当化していないだろうか。振り返っていたい。

38

子どもが思っていたように育ってくれないと不安だったり残念だったりするかもしれない。けれど、よく考えたらそれって、その子がその子として育っているということだから、本当は素晴らしいことなんだよね。期待を裏切られたら裏切られた分だけ、その子はその子として僕の想像の外側で育っているのだ。

39

男性保育士だからという理由で信頼されないのは辛いし悲しい。けれど、それは差別ではなく保護者の不安なんだよね。一部の人間のせいでって怒りも湧くけれど、まずその不安に寄り添って解消したい。その不安を正しさで否定してしまうのは、僕たちの専門性を否定しているということでもあると思うから。

40

相手の思いを否定しないというのは、なんでも許したり全てを肯定することではなくて、まず受け止めるということ。許せないことでも、「おかしいよそれ」と突っぱねる前に「あなたはそう思うんですね」と受けとめることはできる。それが否定しないと言うことで、相手の気持ちを尊重する第一歩だと思う。

41

子どもがやっていることに手を加えたくなった時には「あそびに失敗はないよ」と自分に言い聞かすようにしてる。成功させよう、見栄えさせようとしている自分に気づいて、立ち止まって少し大らかな気持ちで見守れる。そして、その子が育んでいるもののほとんどは僕には見えないんだと思うようにしてる。

42

子どもに暴言吐かれたとして、子どもの言うことだから多めに見ようとは思わないし、嫌なことは嫌だよと伝えるべきだと思うんだけど、その嫌だという表明をするときにはちゃんと大人と子どもとの間にある力の差は意識しておかなければいけないなとは思う。ひとりの人として僕は嫌なんだと伝わるように。

43

実は、4月から体調を崩している。お医者さんには過度なストレスが原因だと言われた。子どもたちや支援員の安全のために環境を整えるよう声をあげた頃から上の立場の人に圧をかけられるようになった。そんな中でも仲間に支えられながらやってきたけれど、ある時、子どもの安全のために行動したことで

44

45

困った子がいて問題児扱いしていたのに、ふと家庭環境だったり障害だったり見えなかった裏のストーリーが見えた途端にその子が支援の対象になるのって、一見ドラマチックでいい話だけど危うい。原因があるから支援するんじゃなくて、その子にしんどさがあるから支援する、そのために原因を見つけるの。

46

悪役の悲しい過去を見た瞬間に許しちゃう感じに似てるのかな。なんだかそういうドラマチックなストーリーって気持ちいいし高揚するもの。そのパズルがハマるような気持ちよさを感じている間は本人のしんどさに焦点を当てていないよなあって。気をつけてないと、ついつい支援するときに覗くんだよね。

48

厳しくしなければならない、甘やかしてはいけない、っていう育て方に根拠なんて無くて、あるとするならそうやって育てられてきたからという経験か「そういうもの」という曖昧な感覚なんだよね。厳しくなくていい、甘やかしてもいいって知れたなら、大人も子どももしんどさが減るんじゃないかなと思う。

49

嘘をつかせないのではなく、嘘をつかなくてもいい関係でありたいな。嘘を見抜く力ではなく、嘘だと分かったうえでなんで嘘をついてしまうのかを考えられる思慮深さがほしいな。正直でなければならない、ではなくて、正直であっていいという環境を作りたいな。

50

「やることをやってから権利を主張しろ」って言われたりするけど逆だからね。まずちゃんと権利が保障されることだよ。義務を怠ったらその権利を制限されることはあるけれど、それは、もともとある権利を盾にとって「できたらあげるよ」って言うことじゃないよ。たまに間違えちゃうけど気をつけたいね。